Reconstitution du matelas alluvial de la Vesgre à Houdan

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2011 décembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 610 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vesgre |

| Distance à la source | 18.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.20 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.70 m

|

| Pente moyenne | 0.25 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR257 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

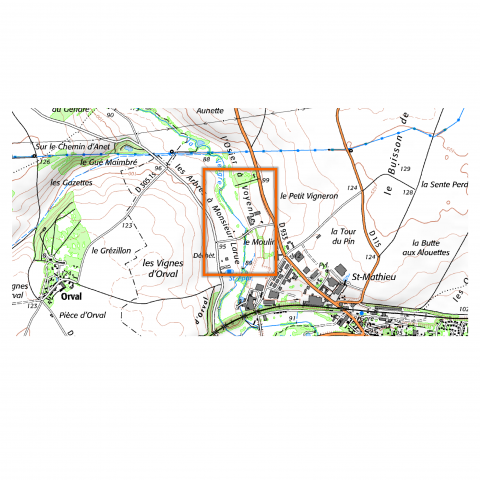

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

YVELINES (78) |

| Communes(s) |

HOUDAN (78310) |

| Région | ILE-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Favoriser l’autocurage naturel et diversifier les écoulements.

Restaurer les habitats aquatiques.

Améliorer la qualité de l’eau.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Vesgre, affluent de l’Eure long de 46 km, draine un bassin versant de 328 km2. Le pâturage, la culture céréa­lière, le maïs et le peuplier caractérisent l’occupation du sol. Néanmoins, les zones forestières prédominent en amont du bassin versant. Une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I est présente dans la partie amont du bassin. Elle se ca­ractérise par une mosaïque de milieux principalement humides, ouverts et boisés (plan d’eau, prairies, aulnaies marécageuses).</p><p style="text-align: justify;">La Vesgre a connu dans les années 1960 une rectification, comme en témoigne la présence d’anciens méandres en­core décelables en zone prairiale, un recalibrage et des cu­rages excessifs dans le cadre du remembrement agricole. Les impacts de ces travaux sur l’hydromorphologie sont nombreux : surélargissement du lit, colmatage du subs­trat par les matières fines, uniformisation des écoulements. Les habitats sont ainsi peu diver­sifiés et la capacité d’accueil de la faune aqua­tique est réduite. Le substrat ne se constitue plus que d’une couche vaseuse de plusieurs dizaines de centimètres. Certaines espèces animales à fort intérêt écologique sont présentes à proximité de Houdan comme la lamproie de Planer, le brochet, le chabot ainsi que la mulette épaisse sur un affluent. La ripisylve est totalement absente hormis quelques vieux saules tétards en secteur aval.</p><p style="text-align: justify;">De plus, la qualité physico­chimique des cours d’eau de ce bassin est dégradée, notamment pour les para­mètres phosphore et nitrates.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">En 2009, la Communauté de communes du pays Hou­danais (CCPH) signe deux contrats globaux de bassin versant pour la Vesgre amont ainsi que la Vaucou­leurs et ses affluents. Un programme pluriannuel de restauration et de travaux sur cinq ans (2009 à 2013) est défini et y préconise de restaurer les habitats piscicoles et de diversifier les écoulements. Les tech­niciens ont souhaité modifier les actions préconisées dans le programme initial telles que la réalisation d’abris à vocation piscicole (épis) et l’entretien de la végétation au profit d’une opération plus ambi­tieuse de recharge sédimentaire. Cette technique de restauration vise à diversifier le substrat (sables, limons) ainsi que les faciès d’écoulement, de réduire la section mouillée pour augmenter la hauteur d’eau et d’améliorer la qualité de l’eau, notamment à l’étiage.</p><p style="text-align: justify;">L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) et l’Agence de l’eau Seine­-Normandie (AESN) accompagnent cette démarche (aspects techniques) pour qu’elle puisse voir le jour.</p><p style="text-align: justify;">Les usages et les enjeux économiques sont faibles sur ce cours d’eau. De ce fait, l’opération peut être lancée sans réelle opposition locale. Le projet est présenté individuellement aux propriétaires rive­rains qui donnent leur accord, ce qui permet d’entre­prendre rapidement les travaux.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">La sélection des sites de travaux dans le secteur de Houdan prend en compte les critères fonciers (faci­lité d’accès au chantier, contraintes d’exploitations agricoles réduites, absence de drainage, etc.) et le potentiel de restauration (lit mineur élargi, diversité de substrat faible, faciès uniformes, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Les travaux relatifs à la recharge sédimentaire sont organisés en deux étapes :</p><p style="text-align: justify;">• la première phase, réalisée en 2011, concerne la zone aval. Les granulats sont disposés à la pelle, dans le lit mineur, de façon à obtenir des alternances de faciès d’écoulement (radier, plat courant, mouille) et sur les berges pour former des banquettes. Avant de mettre en œuvre les travaux sur le second tronçon, un premier bilan est effectué et met en évidence un manque d’hé­térogénéité des profondeurs (peu de fosses) et une mobilisation des matériaux insuffisante ;</p><p style="text-align: justify;">• en 2012, selon la même méthodologie, une seconde phase de travaux concerne le secteur amont. Riche des expériences de la première phase, la recharge sédimentaire est légèrement plus importante (avec 2,2 m3/ml contre 1,9 m3/ml en 2011) et aussi beau­coup plus hétérogène, laissant plus de perspectives de remobilisation des matériaux avec notamment des alternances de zones de dépôt de matériaux et de zones sans recharge susceptibles de s’affouiller plus fortement et ainsi d’améliorer la diversité des faciès.</p><p style="text-align: justify;">L’approvisionnement en matériaux évolue entre les deux phases. Ils sont issus d’une carrière pour le pre­mier site avec 79 % de pierres et cailloux et 19 % de graviers. Le deuxième chantier bénéficie de pierres de champs disponibles à proximité ce qui donne une hétérogénéité plus forte et un spectre de taille de matériaux plus large (de moins de 20 mm à 400 mm). Pour ces deux secteurs, les banquettes créées à partir des granulats ne sont pas ensemencées pour laisser au cours d’eau la possibilité de reprendre des maté­riaux et de modeler plus librement des faciès d’écou­lement hétérogènes ou de stabiliser les banquettes par ensemencement naturel. Une ripisylve est plan­tée pour retrouver une alternance entre les zones de lumière et d’ombre.</p><p style="text-align: justify;">En accord avec l’exploitant agricole, des abreuvoirs et des clôtures sont posés pour limiter le piétinement dans le cours d’eau. Un gué est également construit pour faciliter le passage des animaux et des engins.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Afin de faciliter les démarches règlementaires, une note d’incidence des nouveaux travaux sur le cours d’eau est produite pour modifier la déclaration d’in¬térêt général. Cette démarche simplifiée, approu¬vée par la Direction départementale des territoires (DDT), permet d’optimiser les délais d’instruction dans le cadre de cette déclaration d’intérêt général.

La gestion

<p>La gestion sur ce site consiste à entretenir régulière­ment la ripisylve.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Cette opération innovante sur le territoire fait l’objet d’un suivi complet (physico¬chimie, poissons, macro¬faune benthique, hydromorphologie) pour mettre en valeur les bénéfices écologiques et servir d’exemple à d’autres gestionnaires. Une station de suivi est définie sur la future zone de travaux, au niveau du pont présent entre les deux secteurs à restaurer. L’état initial est réalisé en 2011 et le suivi post-travaux en 2012 et en 2014. Les suivis hydromorphologiques et hydrobiologiques seront reconduits en 2016.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">L’action a des impacts positifs sur le cours d’eau qui retrouve des écoulements diversifiés et des substrats à granulométrie variée. Sur le secteur amont, le res­serrement du lit par la mise en place de banquettes favorise une diversité des écoulements empêchant ainsi le colmatage du substrat par les matières fines. L’amélioration de l’hydromorphologie se traduit par des vitesses, un faciès d’écoulement (radier, plat cou­rant, fosse) et une oxygénation proches de l’état na­turel pour ce type de cours d’eau. Ces observations sont plus nuancées sur la partie aval, la réduction de section étant légèrement insuffisante ; du colmatage en période de basses eaux est observé.</p><p style="text-align: justify;">La survenue de crues morphogènes permettra de suivre la capacité du cours d’eau à faire évoluer son profil et à remobiliser les matériaux rechargés. Ces améliorations offrent une diversité d’habitat favo­rable aux espèces aquatiques comme le montrent les résultats du suivi biologique. Cette plus grande diversité d’habitats se traduit par une amélioration des peuplements piscicoles (échantillonnages 2012 et 2014), avec une diminution de la densité d’espèces de chevesne, gardon et goujon et une augmentation et stabilisation du nombre de chabots inféodés à ce type de cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">La faune macro­invertébrée benthique réagit positi­vement avec une diversité taxonomique plus grande (30 taxons en 2011 contre 39 en 2012) et la colonisa­tion du milieu par une nouvelle famille polluosen­sible (<em>Goeridae</em>, trichoptères).</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points faibles de l’action :</strong></p><ul><li style="text-align: justify;">la végétalisation des berges en hélophytes reste absente à ce jour ou constituée, sur les secteurs enso­leillés, d’une seule espèce : la baldingère ;</li><li style="text-align: justify;">la réduction de section par la mise en place de banquettes et la recharge sédimentaire a été légère­ment sous­-estimée dans la partie aval ;</li><li style="text-align: justify;">en l’absence de crues morphogènes depuis les tra­vaux, on constate un manque de diversité (pas de créa­tion de fosses) et peu de mouvement des matériaux ;</li><li style="text-align: justify;">le projet est d’ambition modérée : une reprise du tracé du cours d’eau, avec un espace de mobilité plus important rendu au cours d’eau, aurait pu être en­visagé</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points forts de l’action : </strong></p><ul><li style="text-align: justify;">diversification des écoulements permettant un gain en termes d’habitats disponibles ;</li><li style="text-align: justify;">reconquête biologique rapide avec une améliora­tion des peuplements piscicoles et de macroinverté­brés en place</li></ul><p style="text-align: justify;">La réalisation des mesures de suivi permettra d’éva­luer l’incidence de ces travaux et d’adapter les futurs aménagements en fonction des résultats.</p><p style="text-align: justify;">Suite à la réussite de cette opération, la CCPH prévoit de reproduire ce même type de restauration sur les communes de Houdan et de Maulette. Ces deux pro­jets sont en phase d’instruction avec des ambitions plus importantes.</p><p style="text-align: justify;">Cette expérience a été reprise par le Syndicat inter­communal du bassin supérieur de l’Orge (SIBSO) afin de mettre en place une opération du même type sur l’Orge à Sermaise.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Afin d’informer les habitants du territoire sur le projet et son évolution, deux articles ont été rédigés et publiés dans le journal de la CCPH. Cette expérience a été par­tagée avec des syndicats de rivières de la région, les différents partenaires institu­tionnels (Onema, DDT, AESN et association de pêche locale) lors d’une visite de terrain organisée par la CCPH (site pédagogique).</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

80 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 2 080 € HT |

| Coût total de l’opération | 82 740 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - AESN, Conseil départemental des Yvelines, Réion Ile-de-France (80%), CCPH (20%) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, AESN, Conseil départemental des Yvelines, CCPH, DDT |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du pays Houdanais

|

| Contacts | Matthias Alloux, CCPH |

|

22, porte d'Espernon, 78550 Maulette

ccph@cc-payshoudanais.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<ul><li style="text-align: justify;">La recharge en granulat ­ Premiers retours d’expé­riences sur les travaux menés dans le Centre­-Ouest de la France sur des petits cours d’eau. <em>M. Bramard, L. Bou­tet-Berry, C. Bramard, M. Martin, É. Bardon. </em><em>Onema Dir Centre, unité Poitou-Charentes. 2010. 57 p. </em></li><li style="text-align: justify;">Restauration hydromorphologique des petits cours d’eau de plaines ­ Synthèse, comparaison et choix des techniques à appliquer<em>. É. Bardon. 2009. </em></li></ul>

Abaissement et démantèlement de trois clapets sur l’Orge aval

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/03/2013

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 juillet 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 6000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orge |

| Distance à la source | 44.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.80 ‰ |

| Débit moyen | 2.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR98 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

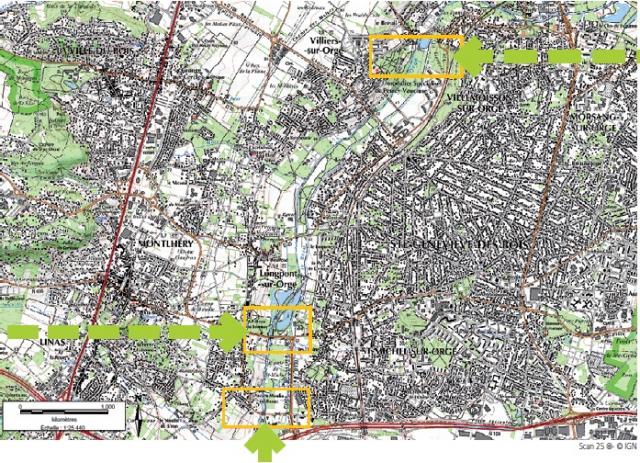

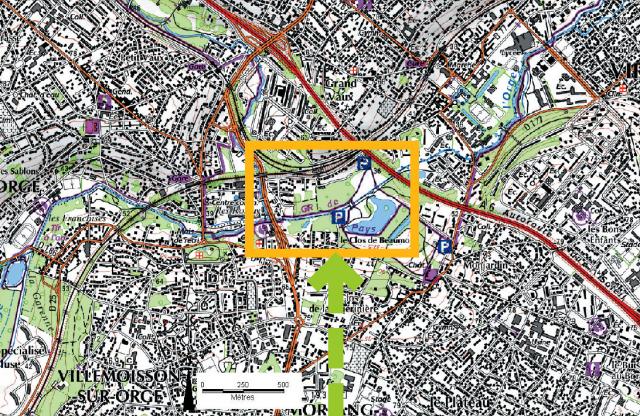

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

ESSONNE (91) |

| Communes(s) |

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91570) |

| Région | Abaissement et démantèlement de trois clapets sur l’Orge aval |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablir la continuité biologique</p>

<p>Reconnecter progressivement l’Orge à la vallée de la Seine pour rouvrir des zones d’habitats propices aux espèces</p>

Le milieu et les pressions

<p>L’Orge est un affluent de la Seine long de 50 kilomètres et drainant un bassin d’une surface avoisinant les 1000 km².</p><p>Dès le 18e siècle, la rivière a été fortement artificialisée du fait de l’intensification de l’urbanisation sur l’ensemble de son bassin versant. Dans les années 50, des travaux d’hydraulique, notamment de recalibrage, ont été réalisés, dans le but de prévenir les risques d’inondation et d’évacuer plus rapidement les eaux de crues vers la Seine. Le cours d’eau, devenu rectiligne dans sa partie aval, est enterré sur certaines parties. Une partie des berges et du lit est bétonnée dans la zone aval de la rivière jusqu’à sa confluence avec la Seine. De plus, une quarantaine d’ouvrages hydrauliques a été installée au cours des siècles, provoquant la rupture de la continuité écologique et le cloisonnement entre l’Orge et la Seine. Or l’Orge présente des zones de reproduction et de croissance intéressantes pour les espèces piscicoles, principalement le barbeau, la vandoise, le brochet et l’anguille. Enfin, la qualité de l’eau est également impactée, en partie du fait des rejets d’assainissement. L’Orge aval, dont les impacts liés à l’urbanisme sont multiples, est classée en masse d’eau fortement modifiée. </p>

Les opportunités d'intervention

<p>Le rétablissement de la continuité écologique sur l’Orge aval résulte d’une volonté politique locale. Le syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval (SIVOA), propriétaire et gestionnaire de la plupart des ouvrages situés sur l’Orge aval, s’est engagé dans un projet novateur à l’échelle du bassin versant de l’Orge.</p><p>Face au constat de l’absence d’usage de la majorité de ses ouvrages, le syndicat a lancé, en 2007, une étude globale dans le but d’élaborer des propositions d’aménagements de ces derniers – effacement total, partiel ou encore abaissement des clapets. À l’issue de cette étude et d’une phase de concertation avec les différents acteurs de l’eau, la solution d’abaissement des clapets a été retenue. Cette solution offrait en effet un double avantage : une réduction des coûts en termes d’équipement et la suppression des contraintes de gestion.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Le SIVOA a abaissé les trois clapets des ouvrages de Guiperreux, Souchard et Vaucluse (situés l’un derrière l’autre d’amont en aval). En juillet 2012, ceux de Guiperreux et Vaucluse ont été définitivement démantelés. Ces travaux ayant conduit à l’abaissement de la ligne d’eau au niveau des prises d’eau alimentant des bassins privés, des mesures d’accompagnement ont été mises en place : les côtes des canaux d’amenée d’eau ont été abaissées.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.1.0 (A) Entretien de cours d'eau

3.3.1.0 (A) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p>Un état initial a été réalisé sur plusieurs compartiments :<br />• les poissons en 2009, par l’Onema,<br />• les invertébrés et les diatomées, en 2008 et 2009, par la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’energie (DRIEE),<br />• les profils en longs, en large et en travers, en 2009, par des bureaux d’études.</p><p>Un suivi de l’évolution de la végétation aquatique et rivulaire, de l’érosion du lit mineur et de la physico-chimie a été entrepris par le SIVOA. Une étude de suivi après travaux est en cours et fait l’objet d’une thèse financée par le SIVOA et portant sur les impacts de l’abaissement des trois ouvrages hydrauliques. Cette étude de suivi est prévue pour l’instant sur l’ensemble des compartiments et pour une durée de deux ans. Le compartiment piscicole est quant à lui suivi sur trois ans après les abaissements des clapets (2010, 2011 et 2013).</p>

Le bilan et les perspectives

<p>L’abaissement des trois clapets sur l’Orge aval a permis de rétablir la continuité écologique sur un linéaire de 6 km et de diversifier légèrement les écoulements sur certaines parties du cours d’eau.</p><p>Les suivis morphologiques montrent en effet un gain dans la variété des vitesses d’écoulements et au niveau de la nature des substrats retrouvés suite à l’abaissement de la ligne d’eau. Ce gain reste néanmoins assez faible, notamment en raison du sur-élargissement du cours d’eau dans certains secteurs.</p><p>Un an et demi après les abaissements, une légère amélioration est remarquée au niveau piscicole par rapport à la situation initiale, notamment sur la station amont «Guiperreux» où il y a augmentation de la densité des espèces rhéophiles (chabots, vandoises) liée au décolmatage des sédiments (grâce à l’écoulement retrouvé).</p><p>L’analyse de la répartition des espèces (dont l’anguille) montre leur recolonisation progressive vers l’amont ainsi que la réappropriation de zones de croissance. Le gain écologique observé est toutefois limité, en partie par le fait que les poissons mettent du temps à répondre à une modification de leur environnement. L’analyse du compartiment des invertébrés après abaissement montre une légère amélioration – augmentation du nombre d’espèces – au niveau de la station intermédiaire «Souchard», qui semble reliée à l’apparition de végétation en berges et d’un substrat plus grossier.</p><p>Cette opération pilote importante pour le SIVOA permettra d’amorcer d’autres opérations de cette ampleur. Si elle constitue une avancée réelle en faveur du rétablissement de la continuité écologique, son efficacité sur le gain écologique et l’évolution de la morphologie du cours d’eau s’avère plus relative. Actuellement, les avis des services techniques restent partagés sur la nécessité de compléter ces travaux par des mesures de recharge sédimentaire, de diversification et de resserrement des écoulements pour modifier localement la vitesse et la hauteur d’eau et par conséquent la répartition des habitats.</p><p>Le SIVOA poursuit les opérations d’abaissement d’ouvrages. À ce jour, 18 ouvrages sont abaissés sur les 29 ciblés par le syndicat. Ces actions sont un pas vers la réouverture entre l’Orge aval et la Seine.</p><p>L’opération est au final bien perçue par la population qui s’est réapproprié la rivière par endroits pour la baignade notamment. Les pêcheurs, initialement inquiets des conséquences d’une diminution de la hauteur d’eau, acceptent désormais l’opération. L’abaissement de la ligne d’eau fait toutefois apparaitre localement des déchets présents dans le fond du lit mineur, ainsi que des buses de rejets d’assainissement. Cette situation pourrait néanmoins favoriser la prise de conscience sur l’état des cours d’eau subissant de nombreuses pressions d’origine anthropique.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Le syndicat a largement communiqué sur l’opération, avec la réalisation de plaquettes d’informations, l’organisation de réunions en mairie, ou encore avec la parution d’articles de presse dans des journaux locaux. Le chantier a également fait l’objet d’un partage d’expériences avec la visite de techniciens d’autres syndicats.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 85 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

275 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 360 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil régional Île-de-France (40 %) - Agence de l’eau Seine-Normandie (20 %) - Conseil général de l’Essonne (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’energie (DRIEE) - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval (SIVOA)

|

| Contacts | Philippe Moncaut Responsable service prospective et étude des milieux - Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval |

|

philippe.moncaut@sivoa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>SIVOA, 2009. Effacement de 3 ouvrages hydrauliques sur l’Orge. Etat d’avancement et perspectives. Document powerpoint 22 p.</p>

Réouverture d’un tronçon de la Bièvre en milieu urbain

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 16/06/2010

Créée le 16/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2001 novembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bièvre |

| Distance à la source | 23.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

4.00 m

|

| Pente moyenne | 2.62 ‰ |

| Débit moyen | 0.70 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR156B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

VAL-DE-MARNE (94) |

| Communes(s) |

FRESNES (94034) |

| Région | ILE-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Revaloriser l’image de la rivière auprès des riverains en créant un parc aux ambiances naturelles favorisant la biodiversité faunistique et floristique.</p>

<p>Diversifier les habitats du cours d’eau.</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Bièvre est une rivière de 36 kilomètres de long, qui prend sa source près de Guyancourt dans les Yvelines et se jette dans la Seine au niveau du XIIIe arrondissement de Paris. Son bassin versant de 200 km2 connaît depuis le XIe siècle de très fortes modifications. De nombreux moulins sont construits sur son cours conduisant à la rectification et à la mise en bief du cours d’eau. L’urbanisation croissante et l’installation d’activités industrielles et artisanales (boucheries, tanneries, mégisseries) le long de la Bièvre le transforment en « égout à ciel ouvert ». À partir du XVIIIe siècle la rivière est progressivement couverte. Dans Paris, les travaux de couverture s’échelonnent, bief par bief, de 1877 à 1935. La couverture se poursuit ensuite en amont de Paris. Aujourd’hui, 11 km sont canalisés sous des dalles et 5 km ont disparu sous les remblais et l’urbanisation. La Bièvre constitue aujourd’hui un réseau d’eau pluviale. Elle est devenu une alternative au transport des eaux usées en cas de chômage des égouts. Cette situation laisse imaginer l’état biologique du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> Face à ce constat, des études sont entreprises dans les années 2000 pour identifier les possibilités de réouverture de la Bièvre.<br>Dans le cadre de la politique de réhabilitation de la Bièvre, la communauté d’agglomération du val de Bièvre souhaite s’engager dans un chantier pilote de réouverture du cours d’eau. Ce chantier a pu être mené dans le parc des Prés à Fresnes, espace de trois hectares encore non urbanisé.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’ancien lit du cours d’eau, c’est-à-dire le réseau d’eau pluviale, est conservé pour être utilisé en cas de chômage. Un bief méandriforme est créé pour favoriser le développement de la vie aquatique. Quelques plantations d’espèces aquatiques et semi-aquatiques sont effectuées. Parallèlement, le conseil général réalise des travaux sur le réseau d’assainissement. Plus d’une vingtaine de branchements directs d’eaux usées sur la Bièvre sont supprimés.</p>

La démarche réglementaire

Non connue.

La gestion

<p style="text-align: justify;"> Le parc des Prés est entretenu sur la base des principes de la gestion différenciée (fauche non systématique des prairies et des plantes aquatiques, maintien de bois mort au sol, maintien du lierre,etc.). Le parc est entretenu par une entreprise privée spécialisée dans la gestion différenciée des espaces verts.</p>

Le suivi

<p> Aucun état initial n’est réalisé. Des analyses d’invertébrés ainsi que des inventaires de la faune et de la flore sont régulièrement entrepris par un bureau d’étude de génie écologique.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les gains de cette opération sont très convaincants, les suivis montrant un enrichissement de la biodiversité. La végétation aquatique se développe bien et les biocénoses aquatiques se sont installées. Des canards et autres espèces d’oiseaux, des poissons, des amphibiens et quelques insectes aquatiques sont couramment observés. <br>La réouverture de la rivière permet de rediversifier les habitats du cours d’eau. Malgré ces gains, les effets de cette opération sur le corridor aquatique restent limités au vu du linéaire concerné par les travaux et des autres pressions qui subsistent de part et d’autre du tronçon restauré. Effet de ces pressions, la qualité de l’eau reste médiocre mais cette opération est surtout importante pour les riverains qui peuvent à présent redécouvrir l’espace rivière. <br>Sur les autres secteurs, la suppression des branchements d’eaux usées sur le cours d’eau constitue déjà une première étape pour la réouverture du cours d’eau. <br>Il est prévu, à terme, de déconnecter la Bièvre du réseau des eaux usées. Celle-ci se déversera donc directement dans la Seine et non plus par le réseau des stations d'épuration ; ce qui représente une économie considérable en termes de gestion quantitative du traitement des eaux.<br>Un autre tronçon de la Bièvre a également été rouvert entre Massy et Verrières. Ce chantier a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de la Bièvre.<br> <br>Deux autres projets de restauration sont actuellement en cours, en 2012 et sont sous maitrise d'ouvrage du Conseil général du Val de Marne. Le premier est en phase d'étude et le second en cours d'instruction de dossier loi sur l'eau. Il s'agit de deux projets de réouverture de la Bièvre, prévus respectivement sur un linéaire d’environ 610 et 650 m, dans le parc départemental du coteau à Arcueil/Gentilly et au niveau de l'avenue de Flouquet, à l'Haÿ-les-Roses. <br>De plus, la communauté d'agglomération du Val de Bièvre est par ailleurs maître d'ouvrage de deux autres projets de réouverture de la Bièvre, l'un à Cachan, l'autre au niveau de Gentilly. <br>Sur le territoire, le SAGE Bièvre est en cours d'élaboration et permettra de mener une gestion cohérente du bassin de la Bièvre. Il vise d’une part la lutte contre les inondations et la maîtrise du ruissellement et d’autre part à restaurer le patrimoine naturel et historique.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Un sentier d’interprétation longe le cours d’eau rouvert. Une animatrice en environnement assure des visites pédagogiques, notamment auprès des écoles et des centres de loisirs des différentes communes de la communauté d’agglomération. Une plaquette est réalisée sur cette opération et est téléchargeable sur le site internet de la communauté d’agglomération. Ce chantier a reçu le grand prix de l’environnement en 2003 ainsi que le trophée des éco-maires. Il a été présenté à Kyoto en 2003 lors du forum mondial de l’eau.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

520 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 2 600 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 520 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (40 %) - conseil général - conseil régional |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - direction régionale de l’environnement (DIREN) - Agence des espaces verts de la région Île-de-France - espaces verts de la région Île-de-France |

| Maître d'ouvrage |

Communauté d’agglomération de la Vallée de la Bièvre

|

| Contacts | Denise Achache |

|

Communauté d’agglomération du val de Bièvre

Direction de l’environnement

d.achache@agglo-valdebievre.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Suppression des protections de berges sur l’Orge aval

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 10/06/2010

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 1998 avril 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orge |

| Distance à la source | 45.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.80 ‰ |

| Débit moyen | 3.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRR98 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

ESSONNE (91) |

| Communes(s) |

MORSANG-SUR-ORGE (91434) SAVIGNY-SUR-ORGE (91589) |

| Région | ILE-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Retrouver un cours d’eau plus sinueux avec des berges végétalisées.<br> </p>

<p>Retrouver les aspects morphodynamiques naturels du cours d’eau.</p>

<p>Améliorer la capacité d’écrêtement des crues du lit majeur.<br> </p>

<p>Améliorer la qualité du paysage.</p>

Le milieu et les pressions

<p>L’Orge est un affluent de la Seine, parcourant 50 kilomètres et drainant un bassin d’une surface avoisinant les 1000 km². Dès le 18ème siècle, la rivière est fortement artificialisée du fait de l’intensification de l’urbanisation sur l’ensemble de son bassin versant. Dans les années 50, des travaux d’hydrauliques sont réalisés, notamment pour prévenir des risques d’inondations et évacuer plus rapidement les eaux de crues vers la Seine. Le cours d’eau dans sa partie aval devient rectiligne et est même enterré sur certaines parties. Une partie des berges et du lit sont bétonnés dans la partie aval de la rivière jusqu’à sa confluence avec la Seine. Ces aménagements ont inévitablement des conséquences importantes sur les habitats aquatiques du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>En raison des problématiques d’inondation et de bon état des eaux, le syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval (SIVOA) mène depuis 1995 une politique de reconquête des berges de l’Orge et des zones humides attenantes au cours d’eau. L’opération de restauration s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel de réhabilitation des berges de l’Orge.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Les travaux entrepris consistent à enlever les structures en béton des berges et du fond du lit. Les berges sont reprofilées en pente douce. La sinuosité du cours d’eau est légèrement accentuée. Afin de restaurer un paysage de cours d’eau et de favoriser le bon état écologique, des plantations de végétaux aquatiques et de berges sont réalisées.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

La gestion

<p> Les berges réhabilitées font l’objet, dans le cadre d’un plan de gestion, d’un traitement particulier, réalisé tous les deux ou trois ans.<br>Les interventions sont menées l’hiver et comprennent principalement :<br>• le recépage et coupe des saules ;<br>• la sélection et le maintien de quelques arbres en bord de berge ;<br>• la plantation d’arbres de haut jet en arrière de berge ;<br>• la fauche des hélophytes.</p>

Le suivi

<p> Aucun suivi n'est entrepris.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> La végétation des berges se diversifie et présente différentes strates. La ripisylve offre à présent des habitats potentiels en pied de berge et contribue à l’ombrage du cours d’eau.<br>Cette opération est très intéressante pour son époque. Elle permet de remettre en cause des aménagements jugés bons par le passé. La connaissance des impacts négatifs du bétonnage du cours d’eau tant sur le plan écologique que sur celui du risque d’inondation ont pesé en faveur de la réalisation de l’opération. Toutefois, les objectifs visant à retrouver des aspects morphodynamiques naturels ne sont pas totalement atteints. En effet, des mesures complémentaires visant la diversification des écoulements auraient dû être envisagées. Le reméandrage qui participe à la diversification des profils en travers aurait pu, par exemple, venir compléter cette opération pour une amélioration complète de la qualité des habitats aquatiques. Si les contraintes foncières ne permettaient pas le reméandrage, d’autres mesures de diversification auraient alors pu être trouvées.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Une promenade le long de la partie restaurée du cours d’eau est réaménagée en même temps que les travaux de restauration. Elle permet aux riverains de mieux s’approprier le cours d’eau.<br>Cette opération, « innovante » à l’époque, a fait l’objet d’articles dans différents journaux locaux et revues spécialisés (Le Moniteur, Paysage Actualité, etc.).</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

620 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 620 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 620 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil régional, conseil général, agence de l’eau (75 %) - SIVOA (25 %) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval

|

| Contacts | Michel Valois |

|

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval

sivoa@sivoa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS