Suppression de l’étang de Condé-sur-Iton et restauration de zones humides

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 10/11/2017

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2014 mars 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1170 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Iton |

| Distance à la source | 58.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

|

| Pente moyenne | 7.90 ‰ |

| Débit moyen | 0.95 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR258 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

36008

36011

36031

|

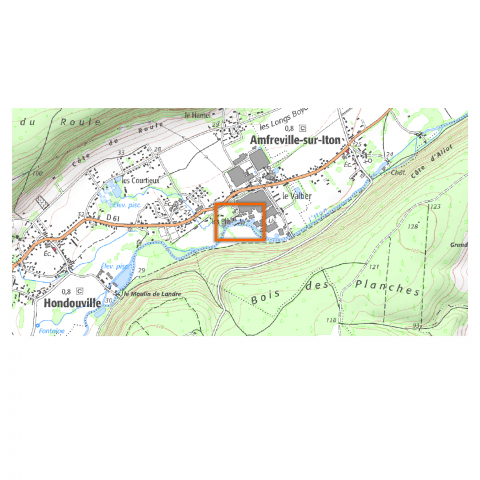

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

EURE (27) |

| Communes(s) |

CONDE-SUR-ITON (27166) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les habitats aquatiques et une zone humide fonctionnelle.

Rétablir la continuité écologique.

Sécuriser le site et réduire le risque d’inondation.

Favoriser les activités de loisirs.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Iton prend sa source à 300 m d’altitude sur les collines du Perche et conflue avec l’Eure, en rive gauche, après un parcours de 132 km. Son bassin versant, d’environ 1 200 km2, est surtout rural avec des zones de plateaux à vocation céréalière et une tête de bassin dominée par l’élevage. Dès l’amont du bassin versant, la rivière est fortement anthropisée notamment à Francheville où le débit est divisé en trois bras. Les bras forcés de Verneuil détournent la moitié du débit vers l’Avre, tandis que le bras de Breteuil rejoint l’Iton à Condé-sur-Iton. On dé­nombre 139 ouvrages hydrauliques sur l’Iton amont, dont 16 % sont considérés comme infranchissables. De plus, les pressions agricoles entrainent de fortes concentrations en nitrates et altèrent la qualité de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">L’Iton est un cours d’eau historiquement salmonicole sur tout son linéaire, abritant la truite fario, l’ombre commun, le chabot, la loche franche, l’anguille et la lamproie de Planer. Cependant, en raison de la forte anthropisation du secteur entre Francheville et Villa-let, les capacités d’accueil des espèces salmonicoles ont été fortement dégradées au profit d’un peuple­ment cyprinicole.</p><p style="text-align: justify;">Au cours du XIXe siècle, des meuneries et une forge s’installent à Condé en bordure de l’Iton. Deux ou­vrages infranchissables de 1,5 m de hauteur de chute sont aménagés pour alimenter un bras usinier et un moulin. Ils forment un étang de 12 ha dont la zone de remous remonte sur 770 m. Par ailleurs, la succession d’ouvrages construits en amont et en aval de l’étang entraine un étagement important du cours d’eau (3,3 m sur 1,2 km de linéaire) et de nombreux dys­fonctionnements du milieu : rupture de la continui­té écologique, modification des habitats et peuple­ments aquatiques, altération de la qualité de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Jusqu’aux années 1970, l’étang est le centre du vil­lage : c’est un lieu de rencontres et de loisirs, qui at­tire également des visiteurs extérieurs, pour la pêche ou la promenade. Mais, suite à la tempête de 1999 de nombreux embâcles s’accumulent dans l’étang et mettent en péril les aménagements. En février 2000, la cote de l’étang est abaissée par arrêté préfectoral afin de sécuriser le site. L’absence d’entretien conduit au colmatage par les sédiments fins et au développe­ment de boisement dense de saules et d’aulnes.</p><p style="text-align: justify;">Cette modification des habitats entraine la dispari­tion d’espèces remarquables, qui avait conduit au classement de l’étang en zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF). Malgré cette éro­sion de la biodiversité, le site reste intéressant ; il est identifié en 2004 par le département, comme espace naturel sensible (ENS). Mais pour la commune, la dis­parition de l’étang entraine une forte diminution de la fréquentation mettant en péril l’économie locale (commerces et camping municipal).</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">En 2005, la mairie de Condé-sur-Iton lance une étude afin de curer et remettre en eau l’étang et ainsi lui rendre sa place historique au cœur du village. Elle se rapproche du Département de l’Eure et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) afin d’obtenir un soutien financier. Cependant, pour ces derniers, ce projet n’est pas satisfaisant au regard des enjeux de la directive cadre sur l’eau, de la biodiversité et de la sécurité des habitations riveraines. Le Département propose alors à la mairie un projet de renaturation de l’Iton, en accord avec les objectifs du schéma dé­partemental d’aménagement des ENS. Une nouvelle étude est lancée en 2008 par le Départe­ment qui prend la maîtrise d’ouvrage. Elle souligne la nécessité de restaurer à la fois les habitats aquatiques de l’Iton et les zones humides associées, en incluant des usages socio-récréatifs. La mairie valide le projet et les études de conception sont lancées en 2011.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, la végétation ligneuse qui avait colo­nisé l’étang est défrichée. Les terrasses alluviales de l’ancien plan d’eau sont décaissées en accentuant une délaissée en rive gauche afin de créer une zone humide fonctionnelle (roselière, frayère à brochet).</p><p style="text-align: justify;">L’ouvrage de l’ancien étang (OH17) et l’ouvrage aval (OH20) sont effacés. Leurs fosses de dissipation sont comblées à l’aide de matériaux grossiers. Un nou­veau lit reméandré est façonné à la pelle mécanique dans l’espace de mobilité de l’ancien étang sur un linéaire de 380 m. En amont de l’ancienne zone de remous sur un linéaire de 150 m et en aval sur 340 m, le tracé du lit naturel est conservé, avec resserrement du lit mineur d’étiage à l’aide de banquettes suc­cessives. Des blocs sont également disposés dans le lit pour diversifier les habitats aquatiques. En amont des deux ouvrages effacés, la restauration s’accom­pagne d’une recharge granulométrique sur une épaisseur de 40 à 50 cm.</p><p style="text-align: justify;">Sur tout le linéaire, les berges sont talutées, pro­tégées par du géotextile et ensemencées d’un mé­lange grainier. Cette protection de surface évite le lessivage de la terre par les eaux pluviales et par les crues et facilite la reprise de la végétation herbacée.</p><p style="text-align: justify;">Les vannes de l’ouvrage situées en amont de l’ancien étang (OH13) sont remplacées pour faciliter la ges­tion de la répartition des eaux dans l’Iton. L’ouvrage est équipé en rive droite d’une rampe rustique à macrorugosité pour restaurer la continuité piscicole.</p><p style="text-align: justify;">Les vestiges du moulin des Forges sont sommaire­ment remis en état. Enfin, un seuil déversoir en en­rochement de 1,5 m de haut, est réalisé dans le bras gauche en aval de l’OH17, pour conserver un plan d’eau clos dédié à l’activité de pêche.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (D) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p style="text-align: justify;">Un plan de gestion écologique est actuelle­ment en cours de rédaction par le Département.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est réalisé au printemps 2014 portant sur les macro-invertébrés et les pois¬sons sur deux stations situées dans la zone de retenue et dans le bief de l’ouvrage aval. Les suivis biologiques seront reconduits au cours des années 2016 (n+2) et 2019 (n+5). En complément, des suivis hydromorphologiques sont prévus afin d’évaluer le transport solide.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">De l’avis de tous, ce projet est une réussite. Il a em­porté l’adhésion de la municipalité et des habitants de Condé-sur-Iton, à l’origine opposés à la suppres­sion de l’étang. La suppression des ouvrages trans­versaux a permis la restauration de la continuité écologique sur cette portion de l’Iton amont. La reconnexion des annexes hydrauliques (champs d’ex­pansion des crues), associée à la suppression des ou­vrages fragilisés, contribue à la réduction du risque d’inondation. La restauration hydromorphologique de l’Iton et de ces zones humides attenantes offre de nouveaux habitats humides favorables aux poissons et aux espèces remarquables. Les aménagements complémentaires (cheminement doux, aire de dé­tente, parking) rendent le site attractif pour la popu­lation. Enfin, la valorisation du patrimoine industriel (nettoyage des mécanismes, restauration sommaire des ruines, pose d’une signalétique explicative et intégration au circuit pédagogique) permet de garder une trace du passé de la commune.</p><p style="text-align: justify;">La maîtrise foncière communale du site de l’étang est un des facteurs clés de l’aboutissement de ce projet.</p><p style="text-align: justify;">Le site de Condé-sur-Iton est l’un des rares étangs supprimés en Haute-Normandie. C’est une vitrine pour le Département de l’Eure et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Conscient de l’importance de l’accepta­tion sociale d’un tel projet modifiant radi­calement le paysage et l’histoire commu­nale, le Département de l’Eure a mis en œuvre de nombreux moyens de commu­nication, de valorisation et de concerta­tion, notamment des réunions publiques et des visites de terrains organisées avant, pendant et après le chantier, à destina­tion des élus et des riverains. Enfin, les habitants ont été consultés à l’issue des travaux, pour baptiser le site et ainsi ins­crire pleinement le nouvel aménagement dans la future histoire de la commune.</p>

Coûts

Coût de la maîtrise d'oeuvre : 78 900 € Travaux et aménagement: 37 500 € de passe à poissons Coût des aménagements complémentaires : 385 370 €

| Coût des études préalables | 35 800 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

589 750 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 21 070 € HT |

| Coût du suivi | 3 750 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 114 640 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - AESN (51%), FEDER (29%), Conseil dpartemental de l'Eure (20%) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil départemental de l'Eure, AESN, Onema, bureau d'étude CE3E, SARL Lafosse & fils. |

| Maître d'ouvrage |

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

|

| Contacts | Stéphanie Robinet |

|

stephanie.robinet@eure.fr |

| Maître d'ouvrage |

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

|

| Contacts |

Stéphanie Robinet stephanie.robinet@eure.fr Stéphanie Robinet stephanie.robinet@eure.fr Stéphanie Robinet stephanie.robinet@eure.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<ul><li style="text-align: justify;">Site du Département de l’Eure - Feuilleton radiopho­nique :<em> http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/cache/offonce/accueil_eure_en_ligne/audio_eure;jsessionid=BE26F­FEE3125426DA7CE1E10B2921B50 </em></li><li style="text-align: justify;">Paris Normandie. Pages dédiées aux articles de presse sur le projet : <em>http://www.paris-normandie.fr/detail_ar­ticle/articles/3823929/actualites+societe+sante/a-conde­sur-iton-la-renaturation-du-cours-d-eau-est-terminee#. VureQebpzoI </em></li><li style="text-align: justify;">France 3 Normandie. Reportage :<em> http://france3-re­gions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/05/21/dans­l-eure-la-fin-de-l-etang-de-conde-sur-iton-481687.html </em></li></ul>

Dérasement d’ouvrage et renaturation de l’Iton sur le site industriel des Plis à Hondouville

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 19/05/2017

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2014 avril 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Iton |

| Distance à la source | 126.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

17.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

17.00 m

|

| Pente moyenne | 0.20 ‰ |

| Débit moyen | 3.70 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR259 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

70747

3872

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

HAUTE-NORMANDIE |

| Département(s) |

EURE (27) |

| Communes(s) |

AMFREVILLE-SUR-ITON (27014) HONDOUVILLE (27339) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer la continuité écologique sur l’Iton.

Renaturer le ruisseau des Courtieux.

Réduire les risques de pollution accidentelle des eaux et les risques d’inondation.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Iton prend sa source sur les collines du Perche et conflue avec l’Eure, en rive gauche, après un parcours de 132 km. Son bassin versant, d’environ 1 200 km2, est surtout ru­ral avec des plateaux à vocation céréalière et une tête de bassin dominée par l’élevage. Cette rivière est fortement anthropisée : les biefs sont nombreux et plus de 220 ou­vrages hydrauliques, dont de nombreux moulins, sont re­censés. La plupart fait obstacle au transit sédimentaire et à la circulation piscicole. L’Iton est un cours d’eau salmoni­cole, abritant la truite fario, l’ombre commun, le chabot, la loche franche, l’anguille et la lamproie de Planer.</p><p style="text-align: justify;">Le site industriel d’Hondouville est construit au début du XXe siècle pour la production textile. Un seuil est édifié en travers de l’Iton, auquel s’ajoute un bief de dérivation jusqu’à un moulin à foulon (moulin à draps), le moulin des Plis. En 1977, la roue à aubes disparait, mais les ou­vrages hydrauliques subsistent, malgré l’absence d’usage. L’usine, propriété de SCA Tissue France, est aujourd’hui dédiée à la fabrication de produits en papier et en coton à usage sanitaire.</p><p style="text-align: justify;">L’ouvrage des Plis, vétuste, a une hauteur de chute de 1,1 m, vannes de décharge fermées (0,8 m vannes ouvertes). Cet ouvrage entraine de nombreux dys­fonctionnements sur le cours de l’Iton : rupture du transit sédimentaire, obstacle à la continuité piscicole pour la truite et l’anguille, dégradation de la qualité de l’eau, uniformatisation des faciès d’écoulement et colmatage des habitats (zone de remous de 600 m).</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, le ruisseau des Courtieux traverse le site industriel, situé en zone inondable, avant de re­joindre l’Iton. Ce cours d’eau est busé sur sa partie aval, mais du fait d’un mauvais calage de la buse, il est envasé sur plus de 350 m et rompt la continuité écologique entre le ruisseau et l’Iton.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, il existe un risque de pollution accidentelle due à la présence du ruisseau des Courtieux et du bief usinier, circulant au cœur des installations indus­trielles, et dont les entrées et sorties d’eau ne sont pas maîtrisées. La localisation de la station d’épura­tion de l’usine est également problématique car si­tuée en zone inondable et sur un îlot.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le Syndicat aval de la vallée de l’Iton (Saviton) a pour mission la protection et la gestion de la partie aval de l’Iton et de ses affluents. Le Saviton veut entreprendre des travaux de restauration de la continuité écologique. Dans le cadre de l’élaboration du plan pluriannuel de restauration et d’entretien (PPRE), un diagnostic du territoire est réalisé en 2003-2004. Il identifie, parmi les ouvrages hydrauliques recensés, l’ouvrage des Plis comme obsolète et faisant obstacle à la continuité sédimentaire et biologique.</p><p style="text-align: justify;">Le Saviton informe SCA Tissue France du problème posé par l’ouvrage des Plis, de l’existence d’aide finan­cière publique pour l’effacement de l’ouvrage et pro­pose d’accompagner l’industriel dans le cadre de cette opération. N’ayant plus l’usage de l’ouvrage et souhai­tant se soustraire à son entretien, SCA Tissue France accepte de s’engager dans un projet d’effacement.</p><p style="text-align: justify;">La maitrise foncière de la prairie située face au site (propriété de l’industriel) est une opportunité pour restaurer le champ d’expansion des crues et réduire le risque d’inondation pour l’usine. En plus de l’effa­cement de l’ouvrage des Plis, le projet final comprend le comblement du bief (bras usinier) de l’Iton pour un meilleur accès à la station d’épuration, ainsi que le détournement du ruisseau des Courtieux hors des installations industrielles et la création d’une zone humide dans la prairie face au site. L’entreprise SCA Tissue décide de porter ce projet, bénéfique écono­miquement pour l’exploitation du site et conforme à ses valeurs, en termes de respect de l’environnement.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux se déroulent en trois étapes.</p><p style="text-align: justify;">Les vannes de l’ouvrage, leur radier béton et le dé­versoir sont arasés. Le bras usinier est curé, ainsi qu’une partie du lit d’étiage en amont de l’ouvrage. L’îlot en aval du bief est supprimé, afin de permettre une répartition des écoulements semblables à ceux existant avant les travaux.</p><p style="text-align: justify;">Le futur lit est déblayé, les berges sont terrassées en pente douce et réensemencées. L’ancien lit est com­blé à l’aide des déblais issus du nouveau tracé. Les anciens bourrelets de berges sont décapés pour créer une zone humide et la partie de la parcelle contiguë à l’Iton est déblayée.</p><p style="text-align: justify;">Le bras usinier est comblé avec les déblais de la prai­rie. Les berges, le long du site industriel, sont ren­forcées à l’aide de palplanches, afin de protéger les installations. L’exutoire de la station d’épuration, arrivant initialement dans le bief, est allongé pour rejoindre directement l’Iton.</p>

La démarche réglementaire

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.3.1.0 (A) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<p style="text-align: justify;">La prairie est gérée en pâturage extensif. Des clô­tures électriques mobiles sont posées pour protéger les berges de l’Iton nouvellement créées.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial réalisé en 2012 porte sur les compartiments biologiques (macroinvertébrés benthiques) et morphologiques (relevés topographiques en long et en travers, niveau d’envasement). Un premier suivi post travaux réalisé en 2015 (n+1) porte sur le compartiment morphologique (relevés topographiques en long et en travers, caractérisation des hauteurs d’eau, des substrats et des vitesses de courant) sur quatre profils en travers du lit mineur et du lit majeur, dans une zone de 400 m en amont et aval de l’ancien ouvrage. Le suivi doit se poursuivre sur deux années supplémentaires (n+2 et n+3).</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Cette opération a permis de décloisonner et de res­taurer l’Iton sur 800 m (il reste encore cinq ouvrages en aval et 200 en amont) et de restaurer 600 m d’ha­bitats favorables aux espèces de première catégorie grâce à la disparition de la zone de remous. Le trans­port sédimentaire, autrefois perturbé par l’ouvrage, est aujourd’hui rétabli. La restauration de la prairie offre à l’Iton un champ d’expansion des crues et ap­parait désormais comme un habitat potentiel du cra­paud sonneur à ventre jaune, dont la présence est signalée à proximité du site.</p><p style="text-align: justify;">Un an après les travaux, les expertises hydromor­phologiques menées sur l’Iton, à l’emplacement de l’ancien ouvrage des Plis, mettent en évidence une modification du profil en long de la rivière, avec un abaissement de la ligne d’eau de 25 cm sur l’amont et une rehausse de 20 à 30 cm sur l’aval. D’un point de vue économique et sécuritaire, ces travaux sont bénéfiques pour SCA Tissue France, qui est parvenu à séparer la rivière de ses installations industrielles tout en supprimant les contraintes d’entretien. Le risque de pollution accidentelle des eaux est réduit grâce à la remise en fond de talweg du ruisseau des Cour­tieux et au comblement du bief.</p><p style="text-align: justify;">Des imprévus sont à signaler. En raison de l’emprise foncière restreinte, le nouveau tracé du ruisseau des Courtieux est rectiligne et la végétalisation des berges n’a pas pu être réalisée comme prévu.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, avec l’abaissement de la ligne d’eau, les soubassements des installations industrielles bordant l’Iton se sont dégradés (exposés au gel car mis à nu).</p><p style="text-align: justify;">Néanmoins, d’après l’avis de SCA Tissue France et de ces partenaires, ce projet est un succès qui tient à la conciliation des enjeux écologiques et économiques, au soutien technique du Saviton et à la volonté de l’industriel d’effectuer les travaux.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">À l’issue des travaux, SCA réalise en 2014, en collaboration avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, un film sur l’opération. Une visite sur le site est également organi­sée pour les riverains, les élus et les parte­naires techniques et financiers. L’opération est récompensée au sein du groupe SCA Europe qui attribue au site d’Hondouville le prix SCA d’excellence 2014 <em>« Caring for people and nature award »</em>.</p><p style="text-align: justify;">Au début de l’année 2015, SCA diffuse un communiqué de presse, qui déclenche des articles dans la presse locale, nationale et professionnelle, ainsi qu’une interview pour une émission économique à la télévision.</p>

"Caring for people and and nature award", prix d'excellence du groupe SCA Europe, 2014

Coûts

| Coût des études préalables | 35 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

314 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 10 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 359 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) (80 %) - SCA Tissue France (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Saviton - AESN - Direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure - Onema - DREAL Haute-Normandie - bureau d’étude Egis Eau - entreprise SETHY |

| Maître d'ouvrage |

SCA Tissue France Assistant à maître d'ouvrage: Saviton

|

| Contacts | Corine Seigneurbieux |

|

Responsable environnement - SCA Tissue France

corinne.seigneurbieux@sca.com |

| Maître d'ouvrage |

Agence de l'eau Seine-Normandie

|

| Contacts |

Gwendal Bodilis Direction territoriale et maritime Seine aval bodilis.gwendal@aesn.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>Film du projet sur le site du groupe SCA France :<br />http://www.sca.com/fr/france/Medias/Actualites/2014/Renaturation-Iton/</p>

<p>SAGE de l’Iton - PAGD et règlement. 2012, 112 p.</p>

<p>Saviton. Article sur le projet de renaturation de l’Iton. 4 février 2015.<br />http://saviton.net/2015/02/04/etude-de-renaturation-site-industriel-hondouville/</p>

<p>Étude d’effacement d’ouvrage et de renaturation de cours d’eau sur le site industriel de Georgia Pacific, Phase 3, Programme de travaux. Egis Eau, R. Fourrier, août 2013, 38 p.</p>

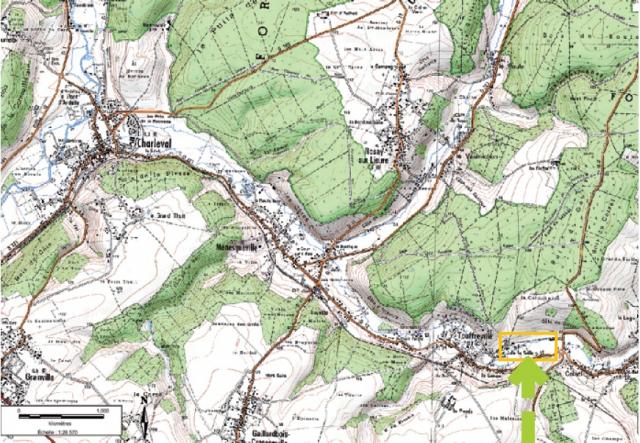

Remise en eau de l’ancien lit du Fouillebroc à Touffreville

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 22/03/2013

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2011 novembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 780 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fouillebroc |

| Distance à la source | 5.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 5.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.35 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR241 H3259500 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2300145

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

HAUTE-NORMANDIE |

| Département(s) |

EURE (27) |

| Communes(s) |

TOUFFREVILLE (27649) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablir la continuité écologique</p>

<p>Restaurer la dynamique fluviale naturelle du cours d’eau</p>

<p>Préserver une espèce emblématique : l’écrevisse à pieds blancs</p>

<p>Mise en conformité de l’ouvrage (art. L. 432-6 du CE)</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le Fouillebroc, sous-affluent de l’Andelle, rejoint la Lieure en rive gauche au niveau de Menesqueville après un parcours de 9 km. C’est un petit cours d’eau calcaire typique de Haute-Normandie. Les berges et le lit mineur sont concernés par le site Natura 2000 «Forêt de Lyons», qui comprend la préservation de plusieurs espèces dont l’écrevisse à pieds blancs. Le bassin versant de ce cours d’eau est très agricole. Il connait des problèmes de ruissellement, d’érosion des sols et de qualité d’eau. L’Andelle et ses affuents ont depuis plusieurs siècles subi de nombreux travaux hydrauliques visant à développer les parcelles agricoles et foncières : rectification, recalibrage, mise en biefs, curage et mise en place d’ouvrages hydrauliques.</p><p>Une trentaine d’ouvrages sont présents sur l’Andelle et une douzaine sur le Fouillebroc. Ce dernier présente un lit perché sur 95 % de son linéaire, héritage de l’utilisation énergétique par des moulins et des pratiques de baignage des parcelles de fond de vallée. Sur le site de la «Ferme de la Salle», à Touffreville, le Fouillebroc a ainsi été déplacé de son fond de talweg dans le passé pour être mis en bief. Un obstacle (l’ouvrage de la Salle) d’une hauteur de 2 m y a été construit afin d’alimenter un moulin qui n’existe plus aujourd’hui. La majorité des écoulements transitent par le bief ; le cours originel est seulement alimenté par une source phréatique en fond de lit. Les écoulements y sont quasi-stagnants et le milieu envasé.</p><p>Les enjeux principaux sur ces cours d’eau concernent la continuité écologique (cours d’eau classé pour la truite fario et l’anguille) et plus globalement l’hydromorphologie (diversification des habitats, restauration de frayères à truite et reprise du transit sédimentaire).</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Dans le cadre de l’obligation réglementaire de restauration de la continuité écologique sur le bassin versant de l’Andelle, le SIBA (Syndicat intercommunal du bassin de l’Andelle) a lancé, en 2002, une étude générale des milieux aquatiques. Cette étude préconisait l’effacement de l’ouvrage de la «Ferme de la Salle». Suite à ces recommandations, le SIBA a sollicité la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) de l’Eure (aujourd’hui Direction départementale des territoires et de la mer, DDTM) pour concevoir une étude préliminaire en 2004 puis un avant-projet en 2005 et réaliser les aménagements à mettre en place le long de la rivière et de ses affluents afin de favoriser la migration piscicole (sur le secteur de la ferme de la Salle, effacement de l’ouvrage et réalisation d’une digue de confortement sur le cours d’eau). Le bureau d’étude mandaté par le SIBA a ensuite repris l’étude et l’a modifiée en proposant la restauration du tronçon du cours d’eau par la remise en eau dans son ancien lit. En parallèle, le propriétaire d’une des parcelles concernées, ancien vice-président du SIBA, était motivé par la dimension environnementale du projet. La remise en fond de talweg lui permettait également de réunir ses parcelles agricoles, auparavant séparées par le bief, en une seule parcelle commune. Il a donc décidé de céder son droit d’eau, mais a souhaité par ailleurs que des aménagements (clôtures, pompes à nez) soient mis en place sur ses parcelles agricoles.</p><p>Suite à la validation de la décision de renaturation par le comité syndical, la procédure réglementaire avec rédaction d’un dossier Loi sur l’eau a été lancée en 2007.</p><p>En 2009, la création des sites ateliers par les Agences de l’eau et la sélection du Fouillebroc parmi les sites proposés, a permis de redynamiser le projet et de le valoriser à différentes échelles (locales ou au niveau du bassin Seine-Normandie).</p>

Les travaux et aménagements

<p>L’ancien lit du cours d’eau a été rouvert sur un linéaire de 500 m. Les berges du Fouillebroc ont été retalutées en pente douce avec pose de géotextile quand cela était nécessaire. Une recharge en granulats de 100 à 300 mm a été réalisée de manière hétérogène dans le lit mineur. La zone des sources (dite zone expérimentale), située au milieu du tronçon a été maintenue sans intervention. Sur les parties amont et aval de la zone restaurée, des banquettes de granulats et des hélophytes ont été installées, afin d’initier un reméandrage. Le bief perché a été comblé avec du remblai. L’ouvrage infranchissable, conservé en l’état, n’est plus alimenté en eau. D’autre part, des mesures complémentaires ont été réalisées : plantations de saules, pose de passerelles, de clôtures et de pompes à nez.</p><p>Afin de limiter l’impact des travaux sur la vie aquatique, un dispositif de piégeage des fines et d’empêchement de la remontée piscicole constitué de ballots de paille a été installé pour retenir les départs de sédiment fins. Une pêche de sauvegarde a été réalisée par la fédération de pêche de l’Eure.</p><p>Le projet initial envisageait la renaturation d’un second site plus en amont au niveau du lieu-dit la «Ferme du Logis». Il n’a pas abouti en raison de la proximité d’un élevage porcin et des risques d’altération de la qualité de l’eau.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p>Le SIBA intervient sur l’entretien des berges et de la végétation.</p>

Le suivi

<p>Dans le cadre des sites ateliers, l’agence de l’eau Seine- Normandie met en place une étude de suivi des effets des travaux de restauration sur les différents compartiments. Lors de l’état initial, réalisé en 2010, les compartiments hydromorphologique, hydrobiologique et piscicole ont été évalués respectivement par des relevés Carhyce, des relevés IBGN et par la réalisation de pêches électriques. Par la suite, des mesures seront effectuées sur les mêmes compartiments que l’état initial à N+3 ans (2014) et N+6 ans après les travaux (2017). Un suivi des écrevisses devrait également être réalisé par la fédération de pêche de l’Eure mais le calendrier de prospections n’est pas encore déterminé.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Le recul demeure insuffisant pour pouvoir constater et évaluer le gain écologique des travaux de restauration sur la morphologie et la faune aquatique du cours d’eau. La remise en eau du Fouillebroc dans son lit originel a permis de rouvrir 1,4 km de continuité écologique. Le linéaire rouvert est toutefois limité par la présence de deux ouvrages infranchissables, à environ 700 m en amont et en aval du site renaturé. Lors de la réalisation des travaux, le secteur médian de la zone à restaurer (300 m environ) a été volontairement exempt de toute intervention pour une double raison : la présence d’habitats intéressants sur ce tronçon et la volonté de mesurer et de visualiser la capacité de réponse du cours d’eau à restaurer sa dynamique fluviale naturelle.</p><p>Aujourd’hui, la morphologie du site a évolué positivement : la puissance du cours d’eau est suffisante pour permettre l’autocurage et par conséquent le désenvasement du milieu. Des zones d’écoulements rapides se sont formées, amenant une diversifi cation des faciès.</p><p>La population d’écrevisses à pieds blancs (dont un reliquat avait été repéré sur le site lors de prospections en 2002) n’a pas été retrouvée sur ce secteur lors de la réalisation de l’état initial en 2011. Aucune connaissance n’est disponible sur la situation de cette écrevisse à l’échelle du bassin versant du Fouillebroc, les prospections de 2011 n’ayant concerné que les 700 m de linéaire restaurés. De futures prospections permettront de repérer la présence ou, au contraire, l’absence de l’espèce sur le secteur.</p><p>Le projet de renaturation portée par le SIBA, sélectionné en tant que site atelier, est le premier réalisé dans le département de l’Eure. Malgré son caractère expérimental, il est voué à servir d’exemple pour d’autres opérations de ce type.</p><p>Les partenaires techniques et financiers sont satisfaits de cette opération et la considèrent comme une réussite, en partie grâce à l’efficacité de la maitrise d’oeuvre et de l’entreprise en charge des travaux. Le propriétaire est également satisfait des travaux réalisés. Cependant le changement de morphologie et d’aspect visuel du site – une rivière profonde aux eaux stagnantes est redevenue une rivière vive dotée d’une alternance de fosses-radiers – n’est pas encore entièrement apprécié des autres riverains, habitués à une vision figée et statique de la rivière.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Le Fouillebroc étant l’un des sites ateliers de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la valorisation des travaux est prise en charge par cette dernière. Un film a été crée, retraçant la situation du cours d’eau à l’état initial et la phase des travaux (visible sur le site de l’AESN : http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=sitesateliers). Ces travaux font aussi l’objet d’une valorisation en interne auprès des partenaires financiers et techniques par l’organisation de visites de terrain sur le site restauré. Ce projet a également fait partie de la Campagne «Changeons de point de vue sur l’eau» lancée par les agences de l’eau, l’Onema et le ministère en charge de l’Écologie. Cette campagne qui donne la parole aux élus des différentes structures maîtres d’ouvrage a été valorisée lors du salon des maires en novembre 2011. Enfin, le syndicat réalisera prochainement un panneau d’information sur le site.</p>

Campagne «Changeons de point de vue sur l’eau»

Site atelier - Le Fouillebroc

Coûts

| Coût des études préalables | 18 720 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

183 647 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 10 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 202 367 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (80 %) - Conseil général de l’Eure (20 %) dans le cadre du fi nancement des sites ateliers |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général de l’Eure (par la Cellule d’animation technique pour l’eau et les rivières, Cater) - Fédération départementale de l’Eure pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA 27) - Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 27) - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie (Dreal) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Andelle (SIBA)

|

| Contacts | Morgane Boisramé - Technicienne rivière au SIBA |

|

Autre contact : Gwendal Bodilis - Agence de l’eau Seine-Normandie - bodilis.gwendal@aesn.fr

morgane.boisrame@charleval.net |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Rétablissement de la continuité écologique sur le bassin de la Touques

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 17/06/2010

Créée le 17/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1979 novembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Touques |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 9.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR275 FRHR276 FRHR277 FRHR278 FRHR279 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE HAUTE-NORMANDIE |

| Département(s) |

CALVADOS (14) ORNE (61) EURE (27) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablir la continuité écologique sur le bassin versant de la Touques.<br> </p>

<p>Prévenir les risques d’inondation.</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Touques est un fleuve côtier de 110 kilomètres de long qui rejoint la Manche non loin de l’estuaire de la Seine. Son bassin de 1350 km² est majoritairement composé de prairies et de vergers.<br><br>Les affluents les plus importants sont : la Calonne, l’Orbiquet et la Paquine. Ces rivières offrent une grande diversité d’habitats propices à la reproduction et au développement des salmonidés. L’importance des frayères et leur proximité par rapport à la mer explique l’abondance de la truite de mer, sous-espèce migratrice de la truite commune. Ces cours d’eau accueillent aussi l’anguille.<br><br>Avec plus de 60 % de surfaces toujours en herbe pour 26% de terres labourées, l’agriculture n’apparaît pas encore comme un facteur limitant pour la qualité des milieux aquatiques. L’assainissement des eaux domestiques et industrielles représente la première pression envers la qualité des eaux, essentiellement au niveau des principales agglomérations.<br><br>La Touques en aval de la confluence avec l’Orbiquet est classée au titre du L-432-6 du code de l’environnement pour la circulation des poissons migrateurs depuis 1924, et ses principaux affluents le sont depuis 1999.<br><br>L’hydro-morphologie des cours d’eau est remarquablement fonctionnelle, mais de nombreux ouvrages hydrauliques bloquaient la migration des poissons. En effet, si certains ouvrages abandonnés n’ont pas résisté aux crues hivernales, les ouvrages qui restaient à aménager pour rétablir la continuité écologique du bassin étaient encore nombreux, de l’ordre d’une centaine.</p>

Les opportunités d'intervention

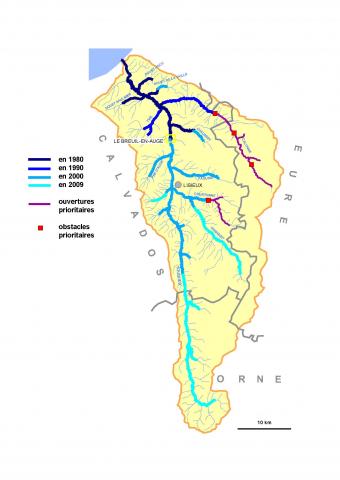

<p> En 1978, une étude spécifique sur la truite de mer est engagée sur la Touques. Cette étude, poursuivie dans le cadre du plan « Grands Migrateurs » de 1981, confirme la présence d’une population de truites de mer déjà importante. Elle met surtout en évidence le très fort potentiel du bassin, exploité à seulement 15 % du fait d’obstacles aux migrations.<br>Cette étude suscite auprès des acteurs locaux de l’aval de la Touques (regroupement de pêcheurs, communes et associations environnementales) une volonté de valoriser le potentiel des affluents en aval du premier barrage infranchissable de la Touques à Breuil-en-Auge, à 32 kilomètres de la mer.<br>Puis, dans les années 1990, les fortes potentialités d’accueil du milieu en amont de cet obstacle incitent la fédération départementale pour la pêche du Calvados, avec l’appui du Conseil supérieur de la pêche (aujourd’hui Onema) à réaliser d’autres passes à poissons en amont. Ainsi, l’aménagement d’une passe multi-espèces en 1999 au « verrou » du Breuil-en-Auge a offert aux truites de mer un linéaire supplémentaire directement colonisable.<br>Ainsi depuis trente ans, les actions en faveur du rétablissement de la continuité sur le bassin de la Touques se succèdent. La prévention des inondations est également, dans certains cas, un élément au nom duquel certains ouvrages furent effacés.<br>Les maîtres d’ouvrage se multiplient au fil des années. La fédération départementale pour la pêche réalise des actions dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat « Retour aux Sources ». Ces actions sont complétées par les actions de syndicats de rivière nouvellement créés, de communes propriétaires d’obstacles et de l’association Parages, opérateur de la mise en valeur du tourisme-pêche sur la vallée.<br>Les décrets et arrêtés du 15 décembre 1999, qui classent les affluents de la Touques au titre de l’article L.432-6, renforcent cet objectif d’aménagement des ouvrages pour la libre circulation des migrateurs.</p>

Les travaux et aménagements

<p>De nombreuses actions sont réalisées pour rétablir la continuité écologique. Les obstacles (seuils, vannages, barrages) sont ouverts, supprimés ou équipés de dispositifs de franchissement.<br>Avant la première passe à poissons sur la Calonne en 1982, une quinzaine d’obstacles sur le bassin de la Touques étaient déjà démantelés ou ouverts pour faciliter l’évacuation des crues. Presque trente ans plus tard, 71 autres obstacles sont aménagés, à savoir :<br>• 33 ouvrages supprimés, abaissés ou ouverts dont la suppression du seuil-barrage à clapet de Lisieux (réalisation en 2007 par la commune de Lisieux [voir la fiche « Retour d’expérience » correspondante]).<br>• 38 ouvrages équipés de dispositifs de franchissement dont une passe à poissons multi-espèces sur le barrage du Breuil-en-Auge (réalisation en 1999, par la fédération de pêche du Calvados) et l’aménagement de quatre dispositifs de franchissement sur le Cirieux (réalisation en 2008 par la commune de Saint-Désir).</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p> Une assistance au bon fonctionnement des passes à poissons, dont l’efficacité demande un entretien régulier, est assurée par le syndicat mixte du bassin versant de la Touques.</p>

Le suivi

<p> Un comptage des remontées des truites de mer au niveau du Breuil-en-Auge est effectué depuis 2001. Ce suivi est mis en place dans le cadre d’une convention avec le propriétaire du barrage et de la passe à poissons, qui prévoit la gestion du module de suivi des remontées.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> Les surfaces de reproduction accessibles aux truites de mer augmentent fortement, grâce aux aménagements réalisés depuis trente ans. La proportion de surfaces accessibles passe ainsi de 15 % avant 1982 à 86 % en 2009. Les remontées de truites de mer contrôlées à la passe du Breuil-en-Auge représentent 2 500 poissons en 2001 et plus de 6 000 en 2008, chiffre confirmé en 2009 avec plus de 5 500 truites de mer. La station de suivi étant située en amont de nombreux affluents, le stock actuel de la Touques avoisine donc maintenant 10 000 truites de mer. Ceci en fait non seulement la première rivière française, mais aussi une des meilleures rivières européennes pour ce poisson. Ces très bons résultats sont accompagnés d’un tourisme de pêche important.<br>L’ampleur de ces actions et leurs résultats font du bassin de la Touques une référence en matière de continuité sur le bassin Seine-Normandie.<br>L’axe Touques est complètement ouvert aux migrations, mais une dernière dizaine d’obstacles existe encore sur l’amont des affluents. Plusieurs projets sont en cours. Le plus pénalisant des obstacles se trouve dans la partie médiane de la Calonne. Dépourvu de dispositifs de franchissement malgré les obligations réglementaires, cet obstacle stérilise les efforts déjà consentis en amont dans le département de l’Eure aussi bien en raison de l’entrave aux remontées mais aussi pour les dommages occasionnés par la turbine sur les poissons retournant en mer. Fin 2007, le syndicat mixte du bassin versant de la Touques est créé, regroupant cinq communautés de commune et huit communes des départements du Calvados et de l’Orne. Sa vocation de restauration et d’entretien des cours d’eau comporte notamment l’assistance au bon fonctionnement des passes à poissons.</p>

La valorisation de l'opération

<p> L’effacement du barrage à clapet à Lisieux et les résultats des trente années d’effacements ou d’aménagements d’ouvrages sont valorisés au travers d’une visite de terrain organisée par l’Onema en présence de la secrétaire d’État à l’Écologie, fin 2009. Un reportage télévisé est diffusé à cette occasion au journal d’une grande chaîne nationale.</p>

Coûts

<p>33 ouvrages supprimés abaissés ou ouverts pour un coût actualisé de :<br>38 ouvrages équipés de dispositifs de franchissement pour un coût actualisé de :<br>1 200 000 €<br>2 500 000 €</p>

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3 700 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - ministère chargé de l’Environnement - Conseil supérieur de la pêche - fédérations de pêche du Calvados et de l’Orne - agence de l’eau Seine-Normandie - départements du Calvados, de l’Orne et de l’Eure - Fonds européens - région de Basse-Normandie |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Conseil supérieur de la pêche (Onema) |

| Maître d'ouvrage |

Multiples

|

| Contacts | |

|

Syndicat mixte du bassin versant de la Touques

30, route de Falaise – 14100 Saint-Désir

syndicatdelatouques@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS