Remise à ciel ouvert de la Sonnette et effacement d’un étang à Saint-Laurent-de-Céris

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 mars 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 280 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sonette |

| Distance à la source | 4.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.88 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFRR6-1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

SAINT-LAURENT-DE-CERIS (16329) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Valoriser le site d’un point de vue paysager.

Sécuriser le site .

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Sonnette est un cours d’eau de 22 km, qui conflue avec le Son pour former le Son-Sonnette, affluent rive gauche de la Charente. Son bassin versant mesure 85 km2 et est occupé essentiellement par l’élevage bovin. La Sonnette est classée comme réservoir biologique, liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Pour le bassin versant de la Charente, elle joue un rôle de pé­pinière d’espèces et abrite entre autres la truite fario, le chabot et la lamproie de planer.</p><p style="text-align: justify;">Le cours de la Sonnette et du Son-Sonnette est fractionné par de nombreux ouvrages qui perturbent le transport sédimentaire et la libre circulation piscicole. Parmi ces ou­vrages, dix-sept sont désignés prioritaires pour les pois­sons migrateurs dont celui de l’usine de Saint-Laurent-de-Céris, infranchissable.</p><p style="text-align: justify;">Avant d’être acquis par la commune de Saint-­Laurent-de-Céris en 2000, le site de l’usine a connu une longue activité industrielle : l’ancien moulin à foulon devient usine textile, puis usine de pantoufles. L’activité industrielle a nécessité divers aménagements du site, dont certains im­pactant directement la Sonnette : création d’un étang de 3 000 m2 pour alimenter le bief de l’usine ; couverture de la rivière sur le site même de l’usine sur un linéaire de 140 m, en aval du plan d’eau. L’étang est équipé d’un déversoir d’orage et de quatre vannes à crémaillère non fonctionnelles, qui font obstacle à la circula­tion piscicole et au transit sédimentaire. L’étang est très envasé (jusqu’à un mètre de vase) et la lame d’eau très réduite (10 à 55 cm). La rivière enterrée est entièrement maçonnée ; elle fait également obstacle à la circulation piscicole du fait de l’obscurité et de la présence d’un seuil de 50 cm de haut auquel s’ajoute une rupture de pente d’un mètre juste en aval des vannes. De plus, un lavoir en amont du site industriel présente un seuil bétonné de 55 cm, équipé d’une vanne non fonctionnelle, qui fait lui-aussi obstacle à la continui­té ; la zone d’influence est de 70 m.</p><p style="text-align: justify;">Ces différents aménagements sont à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau, d’une uniformisa­tion et d’un colmatage des habitats.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le syndicat intercommunal d’étude et d’aménage­ment hydraulique (SIEAH) du bassin du Son-Sonnette avait connaissance de la non-conformité de l’étang de Saint-Laurent-de-Céris à la réglementation rela­tive à la libre circulation piscicole, de la vétusté des vannes et de la fragilisation des fondations du souterrain. En parallèle, la mairie souhaitait aménager la friche industrielle (logements et commerces), sans projet paysager ni vraie volonté d’intégrer la rivière. Le président du syndicat propose l’ajout d’un volet environnemental mais se heurte à une vive opposi­tion du conseil municipal, la population étant très attachée à l’image de l’ancienne usine, pourvoyeuse historique d’emplois. Face aux coûts de la mise aux normes de l’étang et de la vidange, la municipali­té accepte de céder son droit d’eau et de remettre le site en état. À l’issue de l’étude préalable, après concertation, un scénario d’aménagement est retenu : effacement de l’étang, réouverture de la rivière et aménagement du lavoir.</p><p style="text-align: justify;">Le projet de simple réhabilitation de l’ancienne friche industrielle devient ainsi un projet global, conciliant un volet urbanistique, paysager et écologique.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux se déroulent en deux étapes, sur deux années : effacement du plan d’eau, puis aménage­ment du lavoir et ouverture de la rivière souterraine.</p><p>Les vannes du plan d’eau sont supprimées et la vi­dange réalisée. Après ressuyage des sédiments, de la terre végétale est apportée pour aménager l’em­prise de l’ancien étang. Des arbres (essences locales adaptées) sont ensuite plantés. L’ancien étang ne fait pas l’objet de lourds travaux de terrassement, le parti étant pris de laisser le cours d’eau retracer na­turellement son lit. La banque de graines de l’étang permet une recolonisation végétale rapide des bords de la rivière.</p><p>Lors de la réouverture de la rivière souterraine, sur un linéaire de 90 m, deux bâtiments sont démontés pour des raisons d’accès au cours d’eau et de stabi­lité. La remise à ciel ouvert de la rivière débute par la suppression du toit et des murs. Les matériaux des murs sont conservés et réutilisés pour l’aménage­ment du lit et des berges.</p><p>Dans la partie amont, compte tenu des contraintes foncières et des enjeux sécuritaires, le tracé en plan est très contraint. Les berges sont retalutées, enro­chées, ensemencées et plantées. Les risques d’in­cision sont bloqués par la mise en place de seuils noyés. La recréation d’un lit mineur diversifié permet de restaurer des habitats plus favorables aux espèces rhéophiles.</p><p>Dans la partie aval, la remise à ciel ouvert ne peut pas être totale (linéaire de 50 m), pour des raisons de sécurité (salle polyvalente à l’aplomb). Des puits de lumière sont installés. Sous la voute de béton, la rupture de pente est supprimée par la création d’une rampe en enrochements.</p><p>Enfin le seuil du lavoir est équipé d’une rampe en enrochements rustiques, permettant son franchisse­ment.</p><p> </p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Arrêté préfectoral résiliant l'autorisation d'activité de l'usine et prescrivantj les conditions de remise en état compatibles avec la continuité écologique du cours d'eau.

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.2.4.0 (A) Vidanges d'étangs ou de plans d'eau

La gestion

<p class="CM11" style="text-align:justify;line-height:12.0pt">Le site est géré comme un espace vert.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Lors de l’état initial (2011), les suivis portent sur le peuplement de macroinvertébrés benthiques ; deux stations sont définies, en amont du lavoir et en aval de la rivière souterraine. Il n’est pas prévu pour l’instant de les reconduire. Les pêches de sauvegarde, réalisées en 2012 avant vidange de l’étang et en 2013 avant remise à ciel ou¬vert de la rivière, permettent d’établir l’état du peuplement piscicole sur le site. À l’issue des travaux, un suivi est instauré dans l’ancienne zone d’emprise de l’étang. Il porte sur le peuplement piscicole, avec une première pêche effectuée en 2013 (n+1), la seconde étant programmée pour 2016 (n+3). Lors de l’étude préalable, des profils en long et en travers sont réalisés. Après les travaux, de nouveaux profils sont relevés en 2012 et en 2014. D’autres sont à programmer, lorsque le lit de la rivière sera un peu plus stabilisé. Un suivi piézométrique est également entrepris afin de connaitre l’évolution de la nappe d’accompagnement au niveau de l’emprise de l’ancien étang.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Cette opération permet de rétablir l’accès pour les poissons à 4,8 km de cours d’eau plus amont et aux habitats favorables à la reproduction de la truite fario.</p><p>Les banquettes ont toutes été modifiées par la rivière et la granulométrie évolue sur certains secteurs, avec moins de fines sur l’amont notamment.</p><p>Le suivi piézométrique, réalisé avant et après la vi­dange, met en évidence de faibles variations de la nappe qui semblent plutôt liées aux conditions mé­téorologiques.</p><p>Au niveau de l’étang, trois mois après la vidange, les rives étaient totalement végétalisées. Dans la por­tion remise à ciel ouvert, la végétation aquatique et humide a commencé à s’installer un an après la fin des travaux.</p><p>La pêche électrique, réalisée en juillet 2013 à l’empla­cement de l’ancien étang, montre une recolonisation du secteur par la truite fario, le vairon et la lamproie de Planer. Mais le chabot est absent et les effectifs des autres espèces restent inférieurs à ceux attendus. En revanche, des gardons, des carpes communes et des épinochettes sont présents, alors qu’ils ne de­vraient théoriquement pas se rencontrer sur cette partie du bassin versant.</p><p><strong>Points faibles : </strong>avant les travaux, le projet n’a ja­mais eu l’adhésion de la population locale, trop at­tachée à l’ancienne friche industrielle. Des compro­mis ont dû être trouvés afin d’emporter l’accord du conseil municipal : conservation du lavoir et d’une partie de la rivière souterraine (pour des raisons de sécurité publique).</p><p><strong>Points forts :</strong> la concertation menée par le SIEAH Son-Sonnette, associée à un important travail de communication, est l’élément clé de l’aboutisse­ment de ce projet, qui a permis d’ajouter à un projet d’aménagement urbain, un volet paysager suppor­tant un projet de restauration hydromorphologique.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">La restauration de la Sonnette a été très valorisée après les travaux, notamment au sein du bassin Adour -Garonne. Des visites sur site ont été organisées avec un groupe d’élus d’un syndicat de rivière voisin, avec les techni­ciens de la fédération de pêche du Poitou-Charentes, ainsi qu’avec les techniciens de rivière du départe­ment de la Charente. Enfin, une journée de sensibi­lisation a eu lieu avec l’école primaire communale ; elle a été l’occasion de présenter la rivière et de plan­ter des arbres sur les berges.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 11 450 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

110 470 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 121 920 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) (61,2 %), Région Poitou-Charentes (18,9 %), SIEAH Son-Sonnette (11,7 %), - commune de Saint-Laurent-de-Céris (10,3 %), Département de la Charente (7,7 %). |

| Partenaires techniques du projet | - AEAG, Région Poitou-Charentes, Onema, DDT 16, Cellule migrateurs, Département de la Charente - cellule rivière - Fédération départementale de pêche de Charente, Association de pêche (AAPPMA). |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts | Camille Lafourcade |

|

SIEAH du bassin Son-Sonnette

sieah.sonsonnette@orange.fr |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts |

Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Adour Garonne - Revue de l’Agence de l’eau, n°128, décembre 2014, pages 9-10.<br />• Répertoire d’exemples du réseau des TMR (techniciens médiateurs de rivières) :<br />http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/75/2015-SIEAHSonsonnette-mise_a_ciel_ouvert.pdf</p>

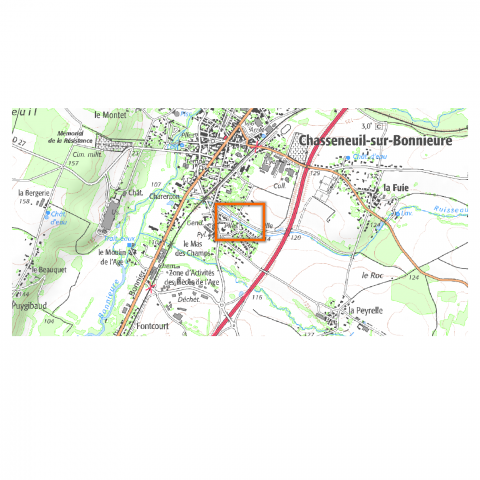

Restauration de la sinuosité du ruisseau des Pennes à Chasseneuil-sur-Bonnieure

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 14/11/2017

Créée le 14/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Biodiversité |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2011 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 280 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau des Pennes |

| Distance à la source | 5.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.00 m

2.50 m

|

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.01 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFRR4654 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE (16085) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Valoriser le site d’un point de vue paysager.

Sensibiliser les enfants à la gestion de l’eau.

Mettre en place un projet expérimental.

Restaurer les habitats aquatiques.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le ruisseau des Pennes est un petit cours d’eau de 13 km de long, affluent rive gauche de la Bonnieure. Sur son bassin versant de 12 km2, l’occupation du sol est surtout agricole. Le cours d’eau s’écoule dans la zone du karst de la Rochefoucauld, ce qui induit des pertes (gouffre) dans le lit mineur et des assecs en période estivale.</p><p style="text-align: justify;">Le ruisseau des Pennes est un cours d’eau de première catégorie piscicole, abritant la truite fario, le vairon et la loche. Il est rectifié dans les années 1980, sur sa partie aval, lors de la création des lotissements à la périphé­rie de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Ces travaux de reca­librage et de reprofilage ont pour conséquence l’ho­mogénéisation des écoulements et des habitats et un appauvrissement de la diversité biologique. En amont de cette zone, le ruisseau s’écoule dans un espace entre­tenu comme « espace vert » mais le lit y est linéaire et dépourvu de ripisylve.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le Syndicat intercommunal d’aménagement hy­draulique (SIAH) du bassin de la Bonnieure sou­haite réaliser des travaux de restauration hydro­morphologique sur certains cours d’eau afin de disposer de sites expérimentaux et de vitrines.</p><p style="text-align: justify;">À l’origine, le projet consiste en un projet pé­dagogique, à destination des scolaires de la commune. Centré sur l’arbre et son rôle en bor­dure de cours d’eau, il comporte la plantation d’une ripisylve. Ce projet pédagogique s’inscrit dans le cadre du programme pédagogique <em>«À l’école de la forêt »</em>, opération interministérielle d’éducation au développement durable de la forêt. Initiée par l’école primaire de Chasse­neuil-sur-Bonnieure et le syndicat, cette action est élaborée avec le Centre d’études techniques et d’expérimentations forestières (CETEF) de la Charente, pour le choix des essences à replanter le long du ruisseau des Pennes.</p><p style="text-align: justify;">La mairie de Chasseneuil-sur-Bonnieure met à dispo­sition des terrains en bordure du ruisseau. La maî­trise foncière de la commune et le mandat d’élu du président du SIAH au conseil municipal permettent la réalisation de travaux de reméandrage du ruis­seau des Pennes, en mettant en avant la valorisation paysagère de ce site, au cœur d’un lotissement com­munal. Pour le syndicat, il s’agit d’expérimenter trois techniques de reméandrage : réalisation de petites sinuosités en décaissant des berges, déplacement du lit avec méandrage et remise en fond de talweg du lit avec méandrage.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux se déroulent en trois phases, sur trois années (2011 à 2013), correspondant à trois secteurs d’expérimentations de reméandrage :</p><ul><li style="text-align: justify;">secteur 1 (aval) : méandrage peu marqué par dé­caissement des berges ;</li><li style="text-align: justify;">secteur 2 (intermédiaire) : déplacement du lit avec méandrage marqué ;</li><li style="text-align: justify;">secteur 3 (amont) : remise en fond de talweg du lit avec méandrage plus ou moins marqué.</li></ul><p style="text-align: justify;">Avant travaux, les anciens méandres n’étaient pas vi­sibles. Les berges et le lit du cours d’eau sont travail­lés au tractopelle, afin de dessiner les sinuosités. Le lit du cours d’eau est ensuite rechargé en granulats issus d’une carrière proche du site.</p><p style="text-align: justify;">En complément, des plantations d’essences adaptées sont réalisées pour reconstituer la ripisylve. Une cen­taine d’arbres est plantée au total.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration simplifiée de travaux en cours d'eau:

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p>Le site est géré comme espace vert : la commune as­sure la tonte et le nettoyage autour des plantations en haut de berge.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Il n’est pas réalisé d’état initial avant les travaux en raison des asséchements régulièrement observés sur cette portion du ruisseau. Aucun suivi n’est mis en place à l’issue des travaux.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Cette opération allonge le linéaire du ruisseau. Elle permet de diversifier les écoulements et les habitats sur 200 m de cours d’eau. Des observations ponc­tuelles permettent d’observer en 2015 un cortège in­téressant d’invertébrés. D’un point de vue paysager, le résultat est positif. Les plantations d’arbres participent à l’attrait du site. Les avis des riverains sont positifs.</p><p style="text-align: justify;">Les objectifs pédagogiques sont remplis. L’exercice de communication renforce l’ancrage communal du Syndicat auprès des habitants et sensibilise les jeunes générations au thème de la rivière durant trois an­nées, notamment sur la présence d’arbres en bor­dure de rivière.</p><p style="text-align: justify;">Sur le plan technique, l’opération expérimentale ne s’est pas avérée concluante pour les secteurs 1 et 2. En effet, dans le premier, la faiblesse des sinuosités a entrainé une forte érosion malgré une pente plus faible. Dans le second, le gabarit du lit mineur est plus conforme, avec une pente un peu plus mar­quée ; cependant, une recharge en granulats serait nécessaire pour améliorer le fonctionnement hydro­morphologique. Dans le secteur 3 (amont), le gabarit du lit est bien dimensionné pour une crue biennale et l’amplitude des sinuosités est adaptée à la dyna­mique du ruisseau.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet est une vitrine en matière de restauration de cours d’eau pour le SIAH de la Bonnieure.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points forts</strong> de cette opération :</p><ul><li style="text-align: justify;">le président du syndicat étant membre du conseil municipal, cela a facilité les échanges pour une bonne compréhension du projet et l’intégration des objectifs écologiques à l’objectif paysager ;</li><li style="text-align: justify;">l’implication du technicien du CETEF dans le projet pédagogique apparait également comme un point positif, dans le choix des essences choisies.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Les points faibles</strong> de cette opération :</p><ul><li style="text-align: justify;">la présence d’une buse à l’aval du linéaire restauré laisse peu de marge de manœuvre pour la modifica­tion du profil en long ;</li><li style="text-align: justify;">le projet a soulevé quelques réticences avant les travaux, certains riverains ne voyant pas l’utilité d’un reméandrage et craignant une intensification des inondations ;</li><li style="text-align: justify;">l’entretien des abords du ruisseau est également apparu comme sujet à inquiétude pour les riverains.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Depuis la fin des travaux, les craintes des riverains semblent apaisées sur le risque inondation. L’accueil du nouvel aménagement paysager est positif.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">La restauration du ruisseau des Pennes est valorisée pendant les travaux, en s’ap­puyant sur les actions de plantation de la ripisylve avec les enfants. De nombreux articles sont publiés à cette occasion dans la presse locale.</p><p style="text-align: justify;">Un panneau est installé en bordure du ruisseau ; il illustre l’évolution du profil du cours d’eau.</p>

Coûts

Coût des plantations: 2060 €

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

920 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 980 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil régional (pour les plantations) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, CETEF |

| Maître d'ouvrage |

Mairie de Chasseneuil-sur-Bonnieure

|

| Contacts | Emmanuel Rojo-Diaz, SIAH Bonnieure |

|

siah.bonnieure@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Mairie de Chasseneuil-sur-Bonnieure

|

| Contacts |

Emmanuel Rojo-Diaz, SIAH Bonnieure siah.bonnieure@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<ul><li><em>Répertoire d’exemples du réseau des TMR (technicien médiateur de rivière) : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/ fichiers/113/53/E%20ROJODIAZ%20-%20Travaux%20 de%20remeandrage%20et%20plantation.pdf </em></li><li><em>La Charente Libre, archives : http://www.charentelibre.fr </em></li></ul>

Arasement du seuil du pont Paillard sur un bras secondaire de l’Aume

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 28/01/2010

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Aume |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 0.05 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR5 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

AMBERAC (16008) FOUQUEURE (16144) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p style="text-align: justify;">Restauration de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire)</p>

<p style="text-align: justify;">Restauration des habitats du cours d’eau (retour d’écoulements plus naturels)</p>

<p style="text-align: justify;">Sensibiliser les acteurs locaux à ce type d’opération pour lancer une dynamique autour d’une renaturation du cours d’eau</p>

Le milieu et les pressions

<p>L’Aume est un affluent de la Charente de 32 kilomètres de long. Il présente un fort potentiel pour l’anguille, la truite de mer et la truite fario. Son bassin versant est essentiellement agricole. L’Aume a subi de nombreuses modifications de sa morphologie. Entre les années 1960 et 1995, le cours d’eau a été rectifié et recalibré dans le but d’assécher les marais et de rendre la culture du maïs possible.</p><p>L’enfoncement de la rivière suite aux curages réguliers a conduit à un assèchement des terres riveraines. Pour pallier à cet assèchement, une succession de 20 seuils, construit avec des madriers, a alors été mise en place dans le cours d’eau dans le but de rehausser la lame d’eau et de « rafraichir » les sols riverains. A présent le cours d’eau est envasé, encaissé et eutrophisé. Les écoulements et le substrat sont très homogènes. Ces seuils induisent une fragmentation longitudinale caractérisée du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Les seuils à madriers sont maintenus en position ouverte lors des périodes hivernales (du 15 octobre à début mai), à l’exception, depuis 10 ans du seuil du pont paillard qui était maintenu en position fermée. Le syndicat de rivière intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de l’Aume (SIAHBAC) est propriétaire et gestionnaire de l’ensemble de ces ouvrages. Dans le cadre de la nouvelle orientation du SIAHBAC, qui vise à répondre aux objectifs de la directive carde sur l’eau, le syndicat a souhaité expérimenter l’enlèvement des madriers sur le seuil de pont Paillard. Cette expérimentation doit servir de site vitrine et permettra vraisemblablement de créer une dynamique autour de la continuité longitudinale sur ce type de cours d’eau.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’ouvrage modifié se situe sur un bras secondaire déconnecté de l’Aume. Les travaux ont consisté en la simple suppression des madriers de bois du seuil. La structure béton du seuil est conservée afin d’éviter toute érosion régressive. Aucune plantation dans le lit mineur n’a été envisagée dans un premier temps, le but étant de suivre l’évolution naturelle du milieu. En 2010, le syndicat a mis en place des aménagements de diversification du lit mineur afin de dynamiser les écoulements et retrouver une diversité de faciès.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Le suivi des travaux est réalisé de manière photographique. Il met en évidence l’évolution de la ripisylve et du profi l en long du cours d’eau. Ce suivi est réalisé tous les quinze jours pendant les trois premiers mois puis et, par la suite, espacé de plusieurs mois. Des profi ls en long et en travers ont été réalisés en 2009. Lors des suivis photo, le SIAC observe l’évolution des faciès d’écoulement et de la végétation. Aucun autre suivi n’est programmé sur le secteur. Un bilan de l’action sera mené en 2011 ou 2012.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">L’opportunité de réaliser cette action a été saisie, mais il n’a pas été possible d’établir un état initial. Compte tenu de la nature des suivis, les gains sur le milieu ne peuvent être quantifi és. Toutefois, on constate déjà, dès 2009, une réduction des phénomènes visuels d’eutrophisation du milieu. La végétation a recolonisé très rapidement les rives. Le cours d’eau s’est désenvasé et un substrat argilosableux ainsi que des granulats un peu plus grossiers sont réapparus. Les écoulements se sont diversifiés, tout comme la végétation rivulaire, avec l’apparition peu après la réalisation de l’effacement, d’espèces pionnières puis, à partir de 2010, l’apparition d’une végétation plus spécialisée (carex, iris...) d’espèces pionnières.</p><p style="text-align: justify;">Les profils en travers réalisés en 2009 ont montré que le profil en long du lit semble stabilisé sur ce tronçon. Aucune érosion régressive n’est constatée. Cette problématique, sensible auprès des agriculteurs, n’a pas fait l’unanimité, c’est pourquoi les radiers en béton ont été conservés, permettant la réversibilité de l’opération.</p><p style="text-align: justify;">« Le bilan s’avère finalement positif puisque le SIAC et les agriculteurs n’ont constaté aucune modification du rendement des cultures à proximité de la zone d’influence de l’ancienne retenue. »</p><p style="text-align: justify;">En 2011, dans le cadre de sa programmation pluriannuelle de travaux en rivière, le SIAC a mis en place de la recharge en granulats sur 200 m de linéaire. Il a également réalisé, en 2012, la restauration d’une portion de cours d’eau (le Bief Jacquet) en milieu urbain, au niveau de la commune d’Aigre.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Suite aux travaux, une réunion publique a été organisée par le SIAHBAC, avec le conseil général, l’agence de l’eau, l’Onema, la mission inter services de l'eau (MISE) et la fédération départementale de la pêche, ce qui a permis d’expliquer aux élus et aux riverains la démarche engagée. L’agence de l’eau a réalisé une journée sur la thématique « effacement d’ouvrages » en 2009 et a pris pour exemple ce site.</p>

Coûts

<p style="text-align: justify;">Les travaux étant réalisés en régie, les coûts n'ont pas été estimés.</p>

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général - Agence de l'eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin Aume Couture

|

| Contacts | Julien Blancant |

|

10 rue du pont Raymond – 16140 Aigre

siahbac@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS