Programme LIFE PROMESSE (PROjet de Management Environnemental sur un Site Sensible Ecotouristique en Camargue) sur les Marais du Vigueirat (LIFE03 ENV/F/000260t)

Page mise à jour le 09/02/2018

Créée le 11/03/2015

Créée le 11/03/2015

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Bilan Carbone |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2003 novembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 150.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Programme LIFE PROMESSE (PROjet de Management Environnemental sur un Site Sensible Ecotouristique en Camargue) sur les Marais du Vigueirat (LIFE03 ENV/F/000260t) |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional Réserve Naturelle Nationale Site du CELRL |

| Autres | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral, ZN du PLU d’Arles |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRDG5041 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9312001

FR9301596

|

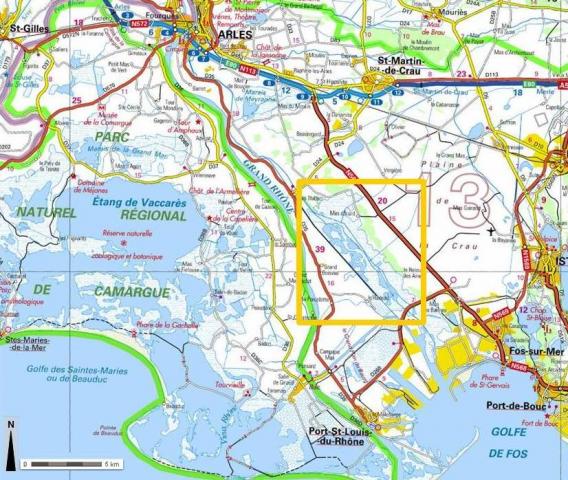

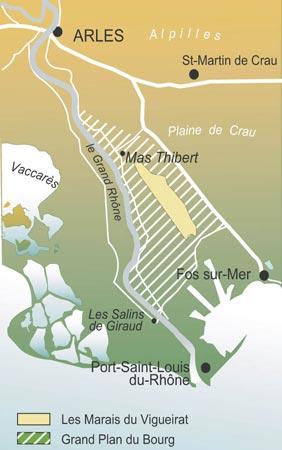

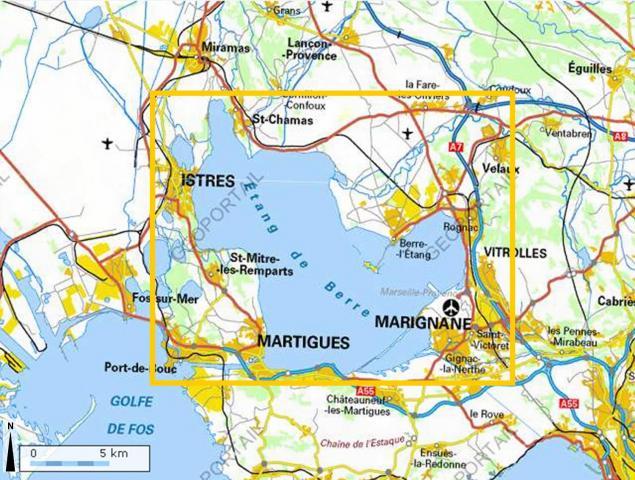

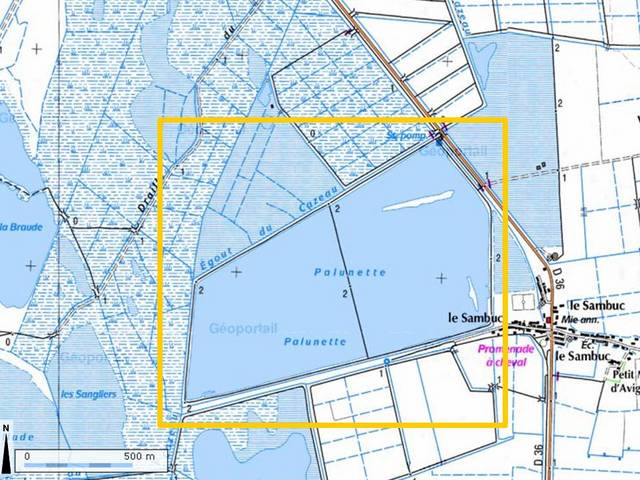

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

BOUCHES-DU-RHONE (13) |

| Communes(s) |

ARLES (13004) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Outre la conservation du patrimoine naturel du site, le projet des Marais du Vigueirat s’appuie sur :- un fort ancrage social (maintien des activités agricoles, création d’emplois, etc.),- un programme d’éducation à l’environnement (animations auprès des scolaires, formations d’étudiants),- la création d’un pôle d’attractivité touristique (sentiers de découverte sur pilotis, observatoires, visites guidées à pied et en calèche, etc.).

S’intégrant à cette démarche de développement rural durable, le programme LIFE PROMESSE avait plusieurs objectifs :- réduire l’empreinte écologique en transformant les bâtiments et lieux d’activité pour que l’impact exercé sur l’environnement par les visiteurs, le personnel et les entreprises associées, soit réduit au maximum : utiliser moins d’eau potable, récupérer les eaux de pluie, réduire, trier et recycler les déchets, polluer le moins possible, réduire au maximum les consommations (eau, électricité, chauffage, transport), et passer aux énergies renouvelables ;- sensibiliser les différents publics autour des problématiques d’éco-responsabilité (scolaires, visiteurs, autres gestionnaires de sites naturels), et transférer la méthode et les connaissances acquises ;- conduire une concertation pour associer les acteurs socio-économiques et les habitants de Mas-Thibert et du Plan du Bourg à la démarche éco-responsable, et générer une réflexion sur l’avenir de ce territoire (construction d'un Plan Décennal de Développement Durable pour ce territoire).

Le milieu et les pressions

<p>Façonnées depuis plusieurs siècles par les activités agricoles installées dans la plaine deltaïque du Rhône, les terres des Marais du Vigueirat sont totalement endiguées. Sur l’ensemble du domaine, les apports d’eau douce sont contrôlés par un système hydraulique interne, et la gestion actuelle favorise le retour à un fonctionnement plus proche des conditions naturelles initiales (en conformité avec le cycle climatique méditerranéen et du Rhône).<br>Situés à la jonction de deux écosystèmes remarquables (le delta du Rhône et la plaine steppique de la Crau), les Marais du Vigueirat sont formés par une mosaïque d’habitats humides méditerranéens (marais d'eau douce à saumâtre, permanents à temporaires, étangs, scirpaies, roselières, sansouires, ripisylves, bois de tamaris) d’une grande richesse biologique. Le site est d’ailleurs aujourd’hui considéré comme l’un des plus remarquables pour la préservation du patrimoine naturel du bassin méditerranéen, et constitue un lieu majeur pour la conservation des oiseaux d’eau en Europe et un site d’importance internationale ou communautaire pour 13 espèces d’oiseaux.<br>Il abrite également une grande diversité d’espèces végétales : 886 espèces ont été inventoriées, dont 5 protégées au niveau national et 19 au niveau régional, 99 rares et menacées en région PACA. <br>Malgré le fait que les Marais du Vigueirat (1121ha) sont propriété du Conservatoire du littoral et classés en partie en réserve naturelle nationale (918ha), ce site remarquable est soumis à plusieurs pressions externes (pollution des eaux d’irrigation, pollution de l’air, chasse, pêche, survol aérien, espèces exotiques invasives, etc.) ainsi qu’à quelques pressions liées aux activités pratiquées sur le site et en particulier à l’accueil croissant de visiteurs. Cependant, le gestionnaire (association Les Amis des Marais du Vigueirat) a anticipé ce phénomène afin de rendre compatibles la protection de ce patrimoine naturel exceptionnel et le développement d’un projet écotouristique ambitieux.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Le LIFE PROMESSE, s’étant déroulé de 2003 à 2007, s’est inscrit dans le projet des Marais du Vigueirat de créer un pôle d’attractivité écotouristique, dans un secteur vierge de tourisme. L’objectif de cette démarche de développement rural était d’atteindre à terme 50 000 à 100 000 visiteurs par an, dans le respect de l’équilibre écologique du site. Bien que le programme soit terminé, le gestionnaire poursuit encore aujourd’hui activement la démarche initiée par celui-ci.<br>Une première phase de faisabilité (1996-2003), visant à faire découvrir le patrimoine naturel au public sur les 150 ha nord du site, a permis de créer une quarantaine d’emplois et de développer l’attractivité du site en accueillant 15 000 visiteurs annuellement. En 2013, 63 personnes ont été salariées par le gestionnaire et le site a accueilli près de 29 000 visiteurs.<br>Afin de poursuivre et d’étendre cette mission de tourisme responsable sur les Marais du Vigueirat, 5 partenaires ont agit en concertation pour réaliser le programme du Life PROMESSE : le WWF-France, le Conservatoire du littoral, la Ville d'Arles, les Amis des Marais du Vigueirat et le CPIE Rhône Pays d'Arles.<br>Débuté en 2003 et achevé en 2007, ce programme européen a notamment consisté à transformer les infrastructures pour réduire l’impact de l’homme sur ce site naturel sensible, au niveau de l’eau, de l’énergie, des déchets et des transports.<br>Après 2 années d'études et de diagnostics, suivies de 2 autres de préconisation (élaboration de scénarii d'évolution), les travaux ont été réalisés en 2006 et 2007.<br>Au terme de ces actions, le projet a permis au site d’obtenir une certification reconnue au niveau européen : EMAS (Eco-Management & Audit Scheme) ainsi que la norme ISO 14001.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux et aménagements engagés dans le cadre du Life PROMESSE ont concerné l’adaptation des infrastructures d’accueil au public.</p><p><strong>A. Volet déchets</strong><br>Ce volet vise dans un premier temps à <strong>réduire les déchets à la source en quantité et en nocivité</strong> : proscription de l’utilisation d’eau de javel et de produits non écologiques et/ou non recyclables.<br>Il s’agit d’autre part d’<strong>optimiser la valorisation des déchets</strong>. Les détritus sont triés (mise en place de conteneurs de tri) et acheminés vers la mini déchetterie créée sur le domaine. Pour les déchets organiques produits sur le site (visiteurs, personnel, habitants) et les végétaux issus de l'entretien, une <strong>plateforme de lombricompostage</strong> a été mise en place, le compost est utilisé pour le jardin botanique.</p><p><strong>B. Volet eau</strong><br>Le premier objectif a été la <strong>réduction de la consommation d’eau potable</strong>. Un suivi de la consommation a été mis en place, ainsi que l’installation d’équipements économiseurs d’eau : réducteurs de jet, chasses d'eau à double flux, toilettes sèches, pose de compteurs d’eau divisionnaires.<br>Un système collectif de <strong>récupération et de valorisation des eaux pluviales</strong> a également été installé. L’eau de pluie est collectée par les 1800 m² de toitures de 6 bâtiments, et stockée dans 4 cuves de 50 m3. Un groupe suppresseur alimente en eau les sanitaires de l’ensemble des bâtiments et permet une utilisation de l’eau en arrosage et nettoyages divers.<br>La <strong>création d’une station d’épuration en lit planté de roseaux </strong>(65 à 70 équivalent habitants en plein fonctionnement) a permis de gérer efficacement les eaux usées. Le système se compose d’une canalisation qui collecte ces eaux dans un poste de relèvement et les renvoie vers 3 bassins filtrants, avant d'être rejetées dans la roubine la plus proche.</p><p><strong>C. Volet énergie</strong><br>L’objectif de ce volet est de <strong>produire autant que ce que consomme le site</strong>.<br>Il a d’abord été nécessaire de <strong>réduire les dépenses en énergies</strong>, en :<br>• réalisant une bonne isolation de 4 bâtiments au nord du site pour réduire la consommation d’énergie liée au chauffage ;<br>• limitant le gaspillage et en utilisant des appareils plus efficaces.<br>D’autre part, l’ensemble de l’énergie nécessaire a progressivement été <strong>produit à partir d’énergies renouvelables</strong> :<br>• l’eau chaude sanitaire est fournie par des panneaux solaires thermiques, à hauteur d’environ 24 m², répartis sur 6 bâtiments. La production électrique est estimée entre 18 et 20 000 kWh, soit 80 à 90 % de la consommation des bâtiments du site ;<br>• le chauffage des locaux est assuré par une chaufferie à bois déchiqueté (issu de récupération lors de l’entretien des sentiers du site) d’environ 80 kW sur réseau de chaleur ;<br>• un puits canadien permet depuis 2012 de rafraîchir une salle de réunion en été et d’économiser l’énergie nécessaire pour la chauffer en hiver ;<br>• l’éolienne (40 000 kWh) prévue n’avait pas pu être réalisée dans le cadre du programme. Cependant, depuis sa mise en place en 2010, et après de nombreuses difficultés techniques, celle-ci produit de l’énergie depuis juin 2014.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration environnementale, certification EMAS

La gestion

<p>Le programme LIFE PROMESSE comportait un volet spécifique par rapport au territoire alentour. Il s’agissait de conduire une concertation pour associer les acteurs socio-économiques et les habitants de Mas-Thibert (hameau de la commune d’Arles) et du Plan du Bourg à la démarche éco-responsable, afin de générer une réflexion sur les perspectives évolutives de leur territoire.<br>Cette concertation a abouti à la construction d'un<strong> Plan Décennal de Développement</strong><strong> Durable</strong>. Il programme les actions à mettre en place sur 10 ans sur ce territoire, pour permettre un développement économique et social respectueux de l’environnement.<br>Ce plan s’est déroulé en plusieurs étapes :<br>• <strong>une phase de consultation</strong> (en 2005) confiée à l’Association pour un Développement Solidaire et financée par les partenaires du LIFE PROMESSE. Une soixantaine d’entretiens individuels a été menée, en sélectionnant un panel représentatif et diversifié des acteurs locaux, qui ont pu s'exprimer sur leur vision de l’avenir du territoire ;<br>• <strong>une phase de concertation</strong> (fin 2005) qui a permis d’identifier des priorités d’actions pour la suite, lors d’une réunion de restitution ;<br>• l’ensemble de la population a ensuite été associée à la démarche lors d’un <strong>forum public </strong>(portant sur les questions liées à l’urbanisme et aux aménagements de Mas-Thibert), d’<strong>Universités de Pays</strong> et de <strong>débats</strong>.<br>Cette démarche exemplaire a fait l’objet d’une information détaillée au conseil municipal de la ville d’Arles.<br>Après 2 années d’entretiens, de réunions, et d’évènements, le Plan Décennal de Développement Durable a permis de proposer des <strong>actions programmées</strong> sur les domaines de la qualité de vie, de l’environnement, de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme, du lien social, etc. A l’heure actuelle, certaines actions ont effectivement vu le jour, mais d’autres sont encore en attente de mise en œuvre.</p>

Le suivi

<p>La mise en œuvre du programme LIFE PROMESSE entre 2003 et 2007 a permis de mettre en cohérence les infrastructures du site avec les objectifs de protection du patrimoine naturel et de l'ouverture au public. <br>Dans la continuité de cette démarche éco-responsable, les partenaires du programme ont décidé de mettre en place un <strong>système de management environnemental (EMAS)</strong>, qui a abouti à l’accréditation EMAS des Marais du Vigueirat en 2008 (premier site en France). En octobre 2013 les Marais du Vigueirat obtiennent le renouvellement de leur enregistrement EMAS.<br>Cet outil méthodologique exige que la structure qui le met en place s’engage dans un processus d'<strong>amélioration continue de sa performance environnementale</strong>, vérifié par un organisme agréé. Les impacts sont côtés à l’aide de 2 indicateurs : IN (indicateur pour un impact en fonctionnement normal) et IAN (indicateur pour un impact potentiel en fonctionnement anormal). Les différents indicateurs de suivis définis dans le cadre de la déclaration environnementale de 2007 permettent d’évaluer les productions de déchets, les consommations d’eau, les consommations d’électricité et les consommations de chauffage et de prévoir les premières actions d’amélioration.<br>De plus, la cohérence du système de management environnemental est régulièrement évaluée par divers moyens : rapport annuel d'activités, bilan environnemental, audits internes réalisés avec l'appui d'un auditeur EMAS. <br>EMAS s’applique aux activités d’accueil du grand public sur le site. Ainsi, diverses mesures ont été mises en place pour réduire l’impact de ces activités sur l’environnement en agissant dans 5 domaines prioritaires (l’énergie, l’eau, les déchets, les déplacements et les achats et services).</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Les économies et les aménagements réalisés dans le cadre du programme LIFE PROMESSE et de la démarche EMAS ont permis d’obtenir des <strong>résultats prometteurs dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des déchets</strong> : <br>• une baisse de 34 % de la consommation de chauffage et d’eau chaude entre 2004 et 2007, <br>• une réduction de 13 % de la consommation d’électricité entre 2004 et 2007, <br>• une réduction de l’émission de CO2 lié au chauffage de près de 75 % de 2004 à 2007<br>• une diminution de 39 % de la consommation d’eau potable entre 2004 et 2007, et de 50 % en 2007.<br>Depuis la fin de l’année 2007, le site des Marais du Vigueirat n’utilise plus aucune source d’énergie fossile pour la consommation énergétique de ses bâtiments. Depuis 2013, l'ensemble des bureaux, le logement des stagiaires et bénévoles ainsi que le logement de deux des quatre gardes du site (Villa) sont reliés à une chaudière bois à travers un réseau de chauffage. La production photo-voltaïque de 16 824 kWh, couvre 22 % des besoins de la structure. La production de l’éolienne étant estimée à 40 000 kWh, la production d'électricité renouvelable ne pourrait pas couvrir l'intégralité des consommations : il manque 20 000 kWh pour produire autant d'électricité que ce qui est consommé sur le site, ce qui est l'objectif de la politique environnementale.</p><p>La création d'un <strong>sentier écoresponsable</strong> autour des différents aménagements réalisés, et le transfert des missions accueil, promotion et commercialisation des activités touristiques des Marais du Vigueirat vers l’<strong>Office de Tourisme d’Arles</strong> ont permis d’accroître la fréquentation touristique : au 31 décembre 2013, 28 862 personnes ont été reçues aux Marais du Vigueirat, ce chiffre étant en constante augmentation (+28% par rapport à 2012). Dans la continuité du LIFE PROMESSE, le CPIE Rhône Pays d’Arles a travaillé sur un <strong>label Eco-école</strong> pour l'école Daudet de Raphèle, et sur une démarche d'école éco-responsable pour de nombreuses écoles locales.</p><p>D’autre part, les habitants du territoire se sont associés à la démarche des Marais du Vigueirat au travers d'une concertation, travail de démocratie participative dans lequel ils se sont mobilisés pour le Plan décennal de développement durable (P3D). Depuis sa rédaction en 2006, plusieurs actions intégrées au P3D ont déjà été réalisées telles que l’intégration du village de Mas-Thibert et des Marais du Vigueirat au sein du Parc naturel régional de Camargue en 2012, la mise en place d’une activité de chasse durable sur les terrains du Cassaïre, la création d’une piste cyclable entre Arles et Mas-Thibert dans le cadre de la Via Rhona, la création de plusieurs gîtes ruraux à Mas-Thibert. L’<strong>association DEDUCIMA</strong> (Développement Durable et Citoyenneté à Mas-Thibert) est née pour mettre en œuvre ce plan. Grâce à elle, en 2013 un ancien terrain agricole acquis par le conservatoire du littoral est utilisé en jardin partagé, ce qui permet avant tout de rallier les activités humaines et le respect de la nature par des pratiques culturales biologiques et des actions de sensibilisation.</p><p>Depuis la fin du programme LIFE PROMESSE en 2007, les projets initiés ont pu être poursuivis et développés grâce au système de management environnemental EMAS et à la norme ISO 14001. Il s’agit : <br>• de poursuivre la réduction de l’impact environnemental des activités pratiquées sur le site : poursuite de l’isolation des bâtiments, installation d’une éolienne pour compléter les besoins en production du site, mise en place un plan d’action « transports » (acquisition de 2 véhicules électriques). Des efforts sont encore à fournir avec notamment pour projet l’utilisation d’huile végétale brute pour les déplacements agricoles, etc.), la création du jardin ethno-botanique, etc.,<br>• d’étendre le projet écotouristique à l’ensemble du territoire dans une logique de développement durable : améliorer la commercialisation et la promotion de l’offre touristique des Marais du Vigueirat, diversifier les produits touristiques, etc.,<br>• de renforcer le statut de protection du site : le site a été classé Réserve Naturelle Nationale en 2001.<br>L’objectif à terme est de relancer l’économie locale, en atteignant 100 000 visiteurs à l’année, effectif seuil d’un vrai projet de développement durable.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Le LIFE PROMESSE a été valorisé par plusieurs outils, auprès de différents publics.<br><strong>Scolaires : </strong><br>- élaboration d’animations sur l’eau, l’énergie, les déchets<br>- création d’un livret pédagogique et formation à destination des enseignants sur la démarche éco-responsable<br>- réalisation de 5 films sur le cycle du papier <br>- obtention d’un label Eco-école et animation du projet Artecolo<br><strong>Visiteurs/grand public :</strong><br>- aménagement d’un sentier pédagogique et création de son livret<br>- élaboration de 12 fiches techniques sur les équipements écologiques et création du guide de l’habitat écologique en Camargue<br>- conception d’un panneau explicatif du fonctionnement de la station d’épuration de Mas-Thibert<br>- animations lors de festivals, salons, expositions…<br>- diffusion de lettres d’information<br>- conception d’un film et d’un dvd compilant les outils de communication<br>- création du site internet<br><strong>Population locale :</strong><br>- entretiens, réunions et évènements pour développer la concertation <br>- création d’une association pour pérenniser la démarche</p>

Prix Spécial Jean-Roland ‘Réconcilier l’Homme et la nature’ 2008, attribué par Réserves Naturelles de France ; Prix AGIR pour la planète 2008, décerné par la région PACA ; Prix Régional PACA de l’innovation touristique 2007 ; Prix Meilleure initiative Régionale PACA en Écodéveloppement (MIREILLE 2007)

Coûts

<p>Le budget prévisionnel du programme Life PROMESSE s’élevait à 2 041 905 €, répartis sur 3 ans. Le montant final du projet s’est finalement monté à 2 630 000 €.</p>

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2630000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Fond financier européen LIFE - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable - Gaz de France - Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse |

| Partenaires techniques du projet | - Salariés du chantier d’insertion des Amis des Marais du Vigueirat - Word Wildlife Fund France - Conservatoire du littoral - Les Amis des Marais du Vigueirat - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays d’Arles - Ville d’Arles |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire du Littoral, WWF-France, Les Amis des Marais du Vigueirat (assistance technique à la maîtrise)

|

| Contacts | Jean-Laurent LUCCHESI |

|

Marais du Vigueirat

Chemin de l'Etourneau, Mas Thibert

13104 Arles

jl.lucchesi@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>MARAIS DU VIGUEIRAT (2006). Programme des aménagements et travaux sur le site des Marais du Vigueirat, Life Promesse : 11.</p>

<p>MARAIS DU VIGUEIRAT (2007). Bilan Life Promesse, Life Promesse : 47.</p>

<p>MARAIS DU VIGUEIRAT (2007). Etude hydraulique et environnementale : Diagnostic et définition de scénarios d’aménagements pour une gestion intégrée du Vigueirat (secteur Mas-Thibert – Etang du Landre)» - Cahier des charges, Life Promesse : 16.</p>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS