Retour dans son talweg d’origine de la Souffel à Reichstett et création de mares

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2010 mars 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Souffel |

| Distance à la source | 21.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR151 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

REICHSTETT (67389) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques et la fonctionnalité du cours d’eau.

Réduire les risques d’inondation des terrains de sports avoisinants.

Favoriser les activités de loisirs.

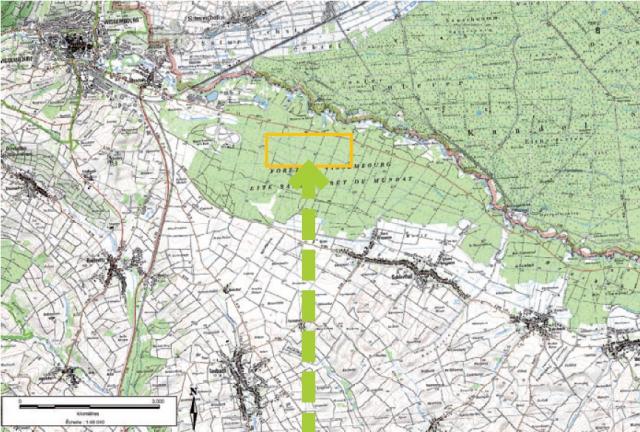

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Souffel est une rivière longue de 27 km, classée en liste 1 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement sur sa partie avale, de sa confluence avec le Leisbach (commune de Lampertheim) jusqu’à l’Ill. Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole, on y retrouve des espèces communes comme le gardon, le rotengle, le chevesne ou encore la loche franche.</p><p style="text-align: justify;">La Souffel draine un bassin versant de 132 km2. L’oc­cupation du sol y est dominée par les grandes cultures avec la présence de grandes voies de transit (canal de la Marne au Rhin et autoroute A4) et la pression urbaine des communes de Reichstett, Souffelweyersheim et Mundolsheim.</p><p style="text-align: justify;">La Souffel serpentait autrefois dans la plaine. Au XIXe siècle, son cours a été rectifié et déplacé en rive droite, créant notamment une section en lit « per­ché » sur les communes de Reichstett et Souffel­weyersheim. Le lit a donc été encaissé, les habitats et les écoulements homogénéisés avec des berges souvent sans végétation. Ces dégradations ont for­tement réduit la capacité auto-épuratrice et le po­tentiel biologique de la Souffel en limitant notam­ment les connexions latérales. Les inondations sont plus fréquentes sur les zones d’activités à proximité (terrain de football, parking et terrains agricoles) en raison, notamment, de la rectification du cours d’eau et du drainage des terres.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Compte tenu des inondations régulières des zones d’activités lors des épisodes de crues, l’Eurométropole de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim mettent donc en œuvre en 2008 le projet de renatu­ration de la Souffel, afin de réduire ces inondations et d’améliorer la fonctionnalité du cours d’eau. Le Schéma d’aménagement, de gestion et d’entretien écologique des cours d’eau (SAGEECE), réalisé en 2001, préconisait déjà cette restauration.</p><p style="text-align: justify;">Cette démarche peut être initiée grâce à l’existence d’une étude préalable (avec profils en travers et to­pographie du lit majeur) qui permet de vérifier que le lit actuel peut être dévié vers une prairie basse inondable servant de zone d’épandage des crues.</p><p style="text-align: justify;">Pour mener le projet à bien, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite acquérir l’ensemble des terrains concernés, afin de pérenniser les actions de restau­ration. Une négociation est donc nécessaire avec les différents propriétaires. À l’issue de cette négocia­tion, menée à bien grâce à l’appui de la commune de Souffelweyersheim, seul l’un d’eux refuse la vente et souhaite un échange de terrains : cette démarche d’acquisition des parcelles retarde le projet d’un an et demi.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à remettre la Souffel dans son ancien lit sinueux de 450 m de long. Les berges ne sont pas stabilisées afin de laisser le cours d’eau créer son chenal d’écoulement préférentiel et faciliter des dé­bordements dans la prairie à chaque montée des eaux.</p><p style="text-align: justify;">L’ancien bras est conservé et un merlon en enroche­ment est mis en place à la jonction des deux lits pour dévier les eaux vers le nouveau tracé. Ainsi, l’ancien bras pourra être alimenté en période de crue (bras de décharge) et servir d’annexe hydraulique favo­rable pour le développement d’une faune aquatique telle que les amphibiens.</p><p style="text-align: justify;">Des mares sont creusées en amont et aval du site, déconnectées du cours d’eau, mais avec une profon­deur suffisante pour qu’elles puissent être alimen­tées par la nappe d’accompagnement de la Souffel.</p>

La démarche réglementaire

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.3.1.0 (A) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<p style="text-align: justify;">Une fauche tardive annuelle est réalisée avec évacua­tion (rive gauche) ou non (rive droite) des produits de fauche. Les pieds de solidage repérés après les tra­vaux sont arrachés ou fauchés avant la floraison pour limiter leur expansion.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial est réalisé sur la macrofaune benthique en 2006 et sur les poissons en 2009. Les stations se situent sur l’ancien lit de la Souffel. L’état post travaux est réalisé sur les poissons en 2015 et sur la macrofaune benthique en 2014 et 2015 sur le lit nouvellement créé. Un suivi de l’évolution de la faune (oiseaux, mammifères, orthoptères et odonates) et de la flore aquatique est réalisé en régie par l’Eurométropole de Strasbourg.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Grâce à la remise dans son ancien lit, la Souffel a retrouvé des écoulements diversifiés. En partie cen­trale, une zone élargie sur plus de 8 m, avec des îlots centraux, est particulièrement favorable à l’avifaune. Le cours d’eau déborde dans son lit majeur créant ainsi de nouveaux habitats temporaires. La ripisylve se reconstitue naturellement notamment via le bou­turage des saules. Les mares ne sont pas encore fonc­tionnelles et restent à sec hors périodes de hautes eaux. Le dépôt de matières fines dans le fond de ces mares devrait permettre de former une couche im­perméable favorisant le maintien de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats de l’état initial sur les invertébrés ré­vèlent une qualité biologique très mauvaise de la Souffel à Mundolsheim. Après travaux, la variété taxonomique augmente légèrement, passant de 12 à 13 taxons entre 2014 et 2015. La nouvelle diversité des habitats est l’un des facteurs qui peut expliquer cette augmentation. L’analyse des résultats de l’état initial piscicole met en avant une qualité biologique dégradée avant travaux. Seules huit espèces ont été recensées, dont les deux prédominantes sont le gou­jon et le gardon, qui sont polluo-résistantes.</p><p style="text-align: justify;">En attendant les résultats du suivi post travaux sur la faune piscicole, celui sur la faune terrestre montre la présence d’une biodiversité à valeur patrimoniale : micromammifères (crossopes aquatiques), odonates (orthétrum brun, gomphe à pince, etc.), oiseaux (bé­cassine des marais, chevalier guignette, sarcelle d’hi­ver, etc.) et batraciens (grenouilles rousses).</p><p style="text-align: justify;">La remise de la Souffel dans son talweg d’origine et le rétablissement de sa fonctionnalité semblent limiter les crues. Depuis la finalisation des travaux aucune montée des eaux n’a été relevée sur le parking ou sur le terrain de football. Les inondations sont donc moins récurrentes malgré des évènements de crue.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Les points forts</em></strong> de cette action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">la création d’une balade autour du site et la pose d’un panneau didactique ;</li><li style="text-align: justify;">la limitation des crues sur le terrain de football et le parking.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Les points faibles</em></strong> de cette action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">l’acceptation parfois difficile par les propriétaires privés et la profession agricole de la nécessité d’aban­donner leurs terres ;</li><li style="text-align: justify;">les mares nouvellement créées qui ne restent pas encore en eau. Cependant, le milieu humide qu’elles constituent actuellement est intéressant en termes de biodiversité ;</li><li style="text-align: justify;">le temps de restauration hydromorphologique très long sur ce type de cours d’eau à faible énergie.</li></ul>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Ce projet a fait l’objet de nombreuses com­munications avec notamment un passage sur la télévision locale.</p><p style="text-align: justify;">L’Eurométropole de Strasbourg, associée au maître d’œuvre et aux entreprises, a reçu le <em>Grand prix natio­nal du génie écologique</em> en 2014 pour l’ensemble des opérations conduites sur son territoire, dont l’opéra­tion de restauration de la Souffel.</p><p style="text-align: justify;">Une exposition itinérante, explicitant les travaux, a été présentée dans les diffé­rentes mairies concernées par l’opération.</p><p style="text-align: justify;">Le syndicat de la Souffel amont s’est inspiré de cette opération pour une de ces études sur un projet plus ambitieux sur la commune de Behlenheim.</p><p style="text-align: justify;">Une promenade le long du cours d’eau a été conservée pour sensibiliser les per­sonnes à ce type de restauration avec l’ins­tallation d’un panneau didactique.</p>

Grand prix national du génie écologique, 2014

Coûts

| Coût des études préalables | 8 330 € HT |

| Coût des acquisitions | 51 670 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

79 170 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 139 170 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« …Pour la commune cette action est très positive !<br />Depuis les travaux, la Souffel a retrouvé son aspect naturel. Une faune et une flore plus nombreuses et diversifiées, caractéristiques de la plaine d’Alsace en milieu humide, occupent depuis la zone concernée et témoignent de la réussite du projet. Le cours d’eau s’inscrit à nouveau dans le paysage, offrant aux promeneurs l’occasion d’observer un milieu naturel préservé.<br />Par ailleurs, aucune inondation notoire n’a été relevée sur les infrastructures à proximité ».<br />Pierre Perrin, maire de Souffelweyersheim.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) (40 %), Région (40 %), CUS / Eurométropole de Strasbourg (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Associations naturalistes locales, Direction départementale des territoires 67, AERM, Onema - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques du Bas-Rhin. |

| Maître d'ouvrage |

Eurométropole de Strasbourg (Communauté urbaine de Strasbourg - CUS au moment du projet

|

| Contacts | Remy Gentner |

|

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'étoile - 67076 Strasbourg Cedex

remy.gentner@strasbourg.eu |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Liste des lauréats du Grand prix 2014 du génie écologique: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20141021_CP_laureat.pdf. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.<br />• Le bassin de la Souffel. Conseil départemental du Bas-Rhin, 2011.<br />• Évaluation de la qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Souffel. Rapport de stage. Emilie Rozlazy, 2011.</p>

Restauration de la sinuosité du Neubaechel et d’une zone d’expansion des crues à Eckwersheim

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Réduction des risques d’inondation Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2013 août 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Neubaechel |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 (partie aval) |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR197 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

ECKWERSHEIM (67119) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réduire les risques d’inondations.

Restaurer les processus et caractéristiques hydromorphologiques.

Restaurer une trame verte et bleue.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Neubaechel est classé en liste 1 et 2 (art. L. 214-17 du Code de l’environnement) sur sa partie aval avant sa con­fluence avec le Landgraben. Long de 11 km, ce cours d’eau draine un bassin versant de 76 km2. Ce bassin est principa­lement occupé par des grandes cultures (maïs, betterave, céréales, houblon, etc.) qui favorisent le lessivage des sols et l’apport de matières en suspension dans le cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">La commune d’Eckwersheim est traversée par de grandes voies de circulation : canal de la Marne au Rhin, ligne de TGV, futur grand contournement ouest reliant les auto-routes A4 et A35 à la voie rapide du Piémont des Vosges.</p><p style="text-align: justify;">Une station d’épuration est située en amont de la com­mune d’Eckwersheim. Elle rejetait, avant sa mise aux normes en 2012, une partie des effluents directement dans le Neubaechel, provoquant une disparition des poissons comme le montre l’inventaire de 2009.</p><p style="text-align: justify;">Le Neubaechel a été recalibré au XIXe et XXe siècle lors des remembrements agricoles. Cette rectification a eu plusieurs conséquences : in­cision et encaissement profond du lit, création de zones d’érosion importantes, homogénéisa­tion des habitats, déconnection de la zone rivu­laire du lit mineur du cours d’eau, inondations courtes dans le temps mais de grande ampleur.</p><p style="text-align: justify;">Depuis 1970, le Neubaechel est busé sur 300 m dans la traversée d’Eckwersheim. Cet ouvrage limite la continuité écologique (longitudinale et latérale) et pose également des problèmes hydrauliques car il est sous-dimensionné en période de fortes crues.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La commune d’Eckwersheim connait en 2008 un épisode pluvieux intense qui provoque des coulées d’eaux boueuses sur les terres agricoles et sature le réseau d’assainissement. Ces phénomènes fréquents en Alsace génèrent des dégâts importants sur les parcelles agricoles mais également directement dans les communes. Au-delà des actions conduites sur l’occupation des sols et les pratiques agricoles, la so­lution de la création, à l’amont du village, d’un bar­rage écrêteur des crues est retenue. Il doit remplacer un ancien ouvrage de protection, non fonctionnel en 2013. Cette solution vise à écrêter les pics de crues (objectif crue décennale) en augmentant la capacité de stockage en lit majeur hors des zones à enjeux et ainsi réduire les inondations. Pour concilier les ob­jectifs de réduction des risques d’inondations avec la restauration écologique du cours d’eau, l’Euromé­tropole de Strasbourg prend la maîtrise d’ouvrage du projet et propose la solution plus ambitieuse de faire sinuer le lit dans une bande de 6 m de largeur.</p><p style="text-align: justify;">Pour faire accepter ce projet de restauration, une concertation est entreprise par l’Eurométropole de Strasbourg avec la chambre d’agriculture, les pro­priétaires riverains, la commune, le conseil départe­mental et l’association foncière. Cette concertation ainsi que l’investissement de l’association foncière et de la mairie d’Eckwersheim permettent, malgré quelques réticences, d’obtenir l’autorisation des pro­priétaires des parcelles concernées par les travaux.</p><p style="text-align: justify;">Deux autres terrains sont acquis sur la partie aval du site pour créer un réseau de mares et une zone d’ex­pansion des crues par déviation du lit.</p><p style="text-align: justify;">L’acceptation est facilitée par l’argument que le talu­tage des bandes enherbées en pente douce ne remet pas en cause la surface agricole et réduit les risques de crues sur ces terres.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">En amont et en aval de la commune, les travaux consistent à élargir le lit moyen du Neubaechel. La reconstitution d’un système de lits emboîtés est ainsi favorisée. Les travaux comprennent la mise en place d’un lit mineur d’étiage concentrant les écoulements en périodes de basses eaux, la création de banquettes et d’une zone de « divagation » permettant d’aug­menter la capacité de stockage des eaux lors des crues annuelle à biennale. Le Neubaechel charriant beau-coup de matières en suspension, des dépôts localisés devraient se former sur certaines zones permettant la création d’un chenal d’écoulement préférentiel. Les berges sont talutées en pente douce et ensemencées sans maintien par un géotextile. Sur les zones sen­sibles à l’érosion, des saules sont plantés en pieds de berges pour maintenir la bande enherbée. La ripisylve est volontairement plantée de façon discontinue pour améliorer la diversité d’habitats et permettre la reco­lonisation du site par l’agrion de Mercure. Des hélo­phytes sont plantées ponctuellement pour favoriser la colonisation et impulser un début de sinuosité.</p><p style="text-align: justify;">Les deux parcelles acquises, en aval de la commune, sont défrichées partiellement et surcreusées pour renforcer leur caractère humide (ancien étang com­blé). Le Neubaechel est dévié vers cette zone humide par terrassement d’un nouveau lit afin d’apporter une nouvelle zone de divagation et d’expansion des crues. Trois mares, alimentées par un fossé de drai­nage du canal de la Marne au Rhin, sont creusées à proximité de cette déviation.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Une fauche des berges est réalisée par les proprié­taires pour conserver les bandes enherbées.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un suivi photographique est mis en place par l’Euro¬métropole de Strasbourg sur plusieurs lieux de cette opération afin de suivre année après année l’évolution des travaux de restauration. L’état initial est réalisé en 2006 pour la macrofaune benthique et en 2009 pour les peuplements piscicoles sur les stations placées en amont de la commune d’Eckwersheim. L’état post-travaux pour les poissons et la macro¬faune benthique est effectué en 2013 et 2014 sur les stations de mesure placées en amont et en aval d’Eckwersheim.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La mise aux normes de la station d’épuration en 2012, couplée à la restauration du Neubaechel en 2013, a permis d’améliorer sensiblement la qua­lité de l’eau et des habitats, et donc du milieu. Le cours d’eau retrouve progressivement un équilibre morphologique. La recolonisation par la végétation a déjà entrainé la formation de zones de dépôts (banquette naturelle) resserrant les écoulements, conformément aux attentes. Les berges se sont vé­gétalisées ; on note toutefois le développement excessif de phragmites sur certains tronçons où ces plantes étaient déjà présentes. Les mares sont bien alimentées en eau et sont également colonisées par la végétation ; elles offrent une diversité d’habitats supplémentaire intéressante.</p><p style="text-align: justify;">Le suivi du peuplement piscicole ne montre pas d’amélioration : aucun poisson n’a été observé après travaux en 2013 sur le site restauré à l’amont du vil­lage. Ceci est dû en grande partie au temps nécessaire à la recolonisation du milieu par le peuplement piscicole. Le busage du cours d’eau sur 300 m en aval de la zone de pêche reste difficilement franchissable par les poissons présents dans le bassin versant, ren­dant la reconquête de ce milieu plus difficile. Les inventaires piscicoles menés quelques kilomètres en aval d’Eckwersheim en 2013 montrent une recoloni­sation du cours d’eau, avec trois espèces pêchées à Vendenheim (goujon, rotengle et perche soleil) et dix espèces à Reichstett (goujon, ablette, épinoche, chevesne, vandoise, etc.) liée à la mise aux normes de la station d’épuration.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats du suivi des macro-invertébrés révèlent aussi une très légère amélioration entre 2011 et 2013. Malgré le caractère récent de la restauration, la présence d‘espèces menacées et classées en liste rouge en Alsace observée sur le site restauré (bécas­sine des marais, agrion de Mercure, criquets ensan­glantés) montre une amélioration des habitats et de la qualité de l’eau, favorable à la présence de ces espèces d’intérêt.</p><p style="text-align: justify;">Les retours sur cette opération sont positifs dans l’en­semble : le cours d’eau reprend sa place dans le paysage et joue mieux son rôle de stockage des crues, le risque d’inondation semble avoir été réduit en aval de la zone d’expansion des crues. Depuis les tra­vaux, un seul agriculteur a signalé l’inondation plus régulière de sa prairie située en face de la zone de divagation, posant des problèmes pour le pâturage des bovins.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Le point positif de cette opération </strong>est le gain éco­logique significatif apporté par une action de cette ampleur à un coût raisonnable.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points négatifs de cette action</strong> restent la colo­nisation massive des berges et des rives par les hé­lophytes, notamment des phragmites et la menthe aquatique. En 2016, on constate cependant que la ri­pisylve s’est très bien implantée et constitue déjà une bonne trame verte arborée dans la plaine agricole. À noter également que vu la très faible puissance du cours d’eau, un véritable ajustement et une restaura­tion morphologique de la rivière n’apparaitront qu’à long terme.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">L’Eurométropole de Strasbourg a reçu, conjointement avec le maître d’œuvre et les entreprises, le <em>Grand prix national du génie écologique</em> en 2014 pour cinq opérations qu’elle a conduites sur son territoire, dont l’opération de restauration du Neubaechel.</p>

Grand prix national du génie écologique, 2014

Coûts

| Coût des études préalables | 27 570 € HT |

| Coût des acquisitions | 8 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

354 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 389 570 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p>« […] La commune d’Eckwersheim a participé de près<br />à cette action ambitieuse pour faciliter les négociations<br />et servir de relai local. Les travaux ont été bien<br />acceptés par la population qui comprenait l’utilité<br />écologique et fonctionnelle qu’ils apportaient. Autrefois<br />le cours d’eau n’était qu’une ligne droite sans<br />aucun attrait. Après les travaux, le cours d’eau revit et<br />a retrouvé sa place dans le paysage. »</p><p>Doris Hahn, ancien maire d’Eckwersheim</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) : 60 % , Communauté urbaine de Strasbourg / Eurométropole de Strasbourg : 40 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Association foncière, Chambre d’agriculture, Onema, AERM, Fédération départementale de pêche 67, - SAMU de l’environnement |

| Maître d'ouvrage |

Eurométropole de Strasbourg

|

| Contacts | |

|

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'étoile - 67076 Strasbourg Cedex

remy.gentner@strasbourg.eu |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Liste des lauréats du Grand prix 2014 du génie écologique.<br />Ministère de l’écologie, du développement<br />durable et de l’énergie. Consultable sur : http://www.<br />developpement-durable.gouv.fr/Grand-prix-nationaldu-<br />genie.html<br />• Avant-projet. Programme pluriannuel de réhabilitation<br />des cours d’eau sur le territoire de la Communauté<br />Urbaine de Strasbourg (2010-2012). Aménagement du<br />Neubaechel à Eckwersheim. SINBIO, Novembre 2010.<br />• Restauration du Neubaechel à Eckwersheim : recréation<br />d’une zone de divagation et retalutage des bandes<br />enherbées en pente douce. Eurométropole.<br />• Élaboration du plan de gestion pluriannuel des cours<br />d ‘eau non domaniaux du bassin versant du Landgraben<br />au sein de la Communauté urbaine de Strasbourg.<br />Sogreah, mars 2009.</p>

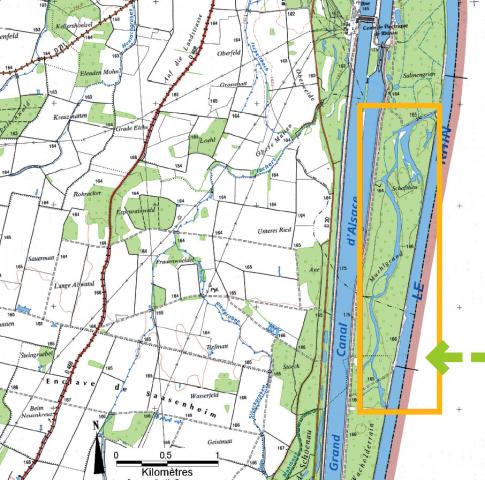

Reconnexion d’un bras secondaire du Rhin : le Schafteu

Page mise à jour le 19/10/2017

Créée le 12/12/2013

Créée le 12/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Ressource en eau (quantité) Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 novembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 7500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Schafteu |

| Distance à la source | 85.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Régionale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR2 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201797

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

RHINAU (67397) |

| Région | Reconnexion d’un bras secondaire du Rhin : le Schafteu |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Redynamiser et accentuer le caractère alluvial du massif forestier de l’île en réactivant les inondations sur l’île

Reconnecter les anciens bras du Rhin pour améliorer la continuité écologique

Le milieu et les pressions

<P>Le Schafteu est un bras secondaire du Rhin de 7.5 kilomètres. Il alimente un massif forestier alluvial d’une grande richesse biologique, situé sur une île de 420 ha, l’île de Rhinau, entre le vieux Rhin et le Rhin canalisé. Lors de la seconde moitié du XXe siècle de grands travaux de rectification puis de canalisation du Rhin ont été entrepris par la France et l’Allemagne afin de garantir des conditions satisfaisantes de navigation, permettre la production d’énergie hydroélectrique et réduire les fréquences de débordement.<BR>Ces différents aménagements ont provoqué une aggravation des crues sur la partie aval du Rhin, une modification des conditions d’écoulement (augmentation des vitesses), une diminution des zones d’épandage ainsi que l’assèchement et la perte de diversité des forêts du Rhin, progressivement coupées des variations saisonnières du niveau du fleuve. Les affluents du Rhin, dont le Schafteu, ont été quasiment déconnectés du Rhin.<BR>La dynamique du massif forestier s’en est trouvée fortement altérée conduisant à une importante perte de la biodiversité sur l’île. Les milieux Rhénans, de par leur richesse morphologique et biologique, possèdent un caractère unique en Europe.<BR>L’île de Rhinau fait partie du site Natura 2000 « Secteur alluvial Rhin Ried Bruch, Bas Rhin » où sont listés notamment, le castor, la lamproie de Planer, le saumon ou encore l’alose… La moitié de l’île est classée en réserve naturelle, l’autre moitié appartient à la commune de Rhinau. </P>

Les opportunités d'intervention

<P>Devant le constat de réduction de la biodiversité et de perte d’habitats, les collectivités, les services de l’État et les associations de protection de la nature se sont mobilisés pour mettre en oeuvre le projet Life Nature « Rhin Vivant » (2002-2007).<BR>Ce projet vise prioritairement à conserver et restaurer le réseau d’habitats naturels que parcourt le Rhin et ses bras secondaires en rive française. Il donne également une place importante aux actions de communication et à la sensibilisation des populations riveraines sur les intérêts de préservation de ces milieux. Le choix des actions s’est porté notamment sur le Schafteu, partiellement déconnecté au Rhin et qui offre un potentiel écologique important. </P>

Les travaux et aménagements

<P>Le projet se situant à proximité du Rhin navigué, la réalisation de ce dernier s’est faite en partenariat avec Voies navigables de France (VNF). Les travaux sont très peu interventionnistes et se sont déroulés en deux phases. Dans un premier temps, les conditions d’alimentation du Schafteu sont modifiées : la prise d’eau est agrandie. La digue entre le Vieux Rhin et l’île est abaissée. Une centaine de peupliers de culture sont abattus au profit d’une roselière. Dans un second temps, des gués sont réalisés et divers ouvrages, ponts, passerelles sont redimensionnés. Des aménagements sont réalisés dans la seconde moitié de l’île. Ils permettent le maintien des activités de loisirs. Les embâcles sont enlevés pour garantir la pratique du canoë et des passerelles sont réalisées pour offrir des accès aux pêcheurs. L’ensemble du débit du Schafteu est restitué au Rhin en aval de l’île. </P>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<P>Aucune mesure de gestion particulière n’est prise. Le but est de laisser évoluer le massif naturellement, seuls quelques embâcles sont enlevés en aval de l’île pour la pratique du canoë. </P>

Le suivi

<P>Aucun état initial n’a été réalisé. Suite aux travaux, il n’y a pas de suivi écologique mis en place. Ils ne sont en effet pas prévus dans les fonds Life. Dans la partie amont incluse dans la réserve naturelle de l’île de Rhinau, quelques suivis piscicoles sont réalisés. </P>

Le bilan et les perspectives

<P>L’augmentation de la prise d’eau sur le Rhin a permis d’augmenter la quantité d’eau arrivant dans le Schafteu. Les inondations de l’île sont favorisées grâce à des échancrures dans les digues du Rhin. Le cours d’eau s’est auto-curé sur la partie amont. Huit autres sites ont été réaménagés de manière assez similaire le long du Rhin dans le cadre du programme Life Rhin Vivant. Pour plus d’information, consulter le site internet : http://rhinvivant-lebendigerrhein.eu/ Beaucoup d’actions ont été mises en oeuvre dans le cadre du programme Life Rhin-Vivant. Ainsi, une vingtaine de kilomètres d’anciens bras du Rhin a été remise en eau, près de 100 hectares de prairies ont été restaurés et entretenus, et des études approfondies ont permis de prendre des mesures de conservation durables en faveur de la faune et la flore sauvage reconnus d’intérêt européen. Afin de pérenniser les actions mises en oeuvre et poursuivre la démarche de réhabilitation de ces milieux, d’autres opérations sont prévues, notamment à travers le contrat de projet État Région pour la période 2007-2013. </P>

La valorisation de l'opération

<P>Un sentier d’interprétation sur le thème des « crues et inondation » est créé. Des panneaux d’informations sont placés au niveau des écluses du Rhin. La circulation des personnes dans l’île a été repensée pour réduire les perturbations sur le milieu. </P>

Coûts

| Coût des études préalables | 69 570 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

671 540 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 740 110 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (45%) - Ministère en charge de l’environnement (25%) - Conseil régional (12%) - Conseil général du Bas-Rhin (10%) - Commune de Rhinau (6%) - Conseil général du Haut-Rhin (2%) |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire des sites alsaciens - Office national des forêts (ONF) - Voie Navigable de France (VNF) |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Rhinau

|

| Contacts | M. Kalt - Mairie de Rhinau |

|

Erwan Hornier - Office national de l’eau et des milieux aquatiques – Service départemental : sd67@onema.fr

info@rhinau.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Reméandrage du Hardtbach à Wissembourg

Page mise à jour le 19/12/2017

Créée le 22/03/2013

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Hardtbach |

| Distance à la source | 4.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.04 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR207 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201796

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

WISSEMBOURG (67544) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer la capacité d’étiage de la nappe en diminuant le drainage</p>

<p>Restaurer la morphologie du cours d’eau</p>

<p>Rétablir la continuité piscicole</p>

<p>Créer et restaurer des annexes hydrauliques : zones privilégiées pour le rechargement de la nappe.</p>

Le milieu et les pressions

<p>L’Hardtbach, ruisseau forestier, est un affluent de la Lauter, qu’il rejoint après un parcours de 12 km. Son bassin versant, d’une superficie de 22 km², se situe en secteur de plaine sur des terrains alluvionnaires déposés par la Lauter. Celle-ci s’est ensuite déconnectée petit à petit de la plaine alluviale. L’ensemble est donc composé d’un axe principal formé par la Lauter, environné par un massif forestier de 2 000 Ha. Ce dernier repose sur un empilement de nappes phréatiques, dont les plus superficielles (0-4 m) conditionnent la présence d’un gradient de boisements à caractère humide, depuis les aulnaies-frênaie jusqu’aux chênaies. Le réseau hydrographique intraforestier ainsi constitué n’est pas alimenté en eau de façon permanente et est en grande partie d’origine artificielle.</p><p>L’amont du bassin versant du Hardtbach est agricole, mais la majorité du cours d’eau est située en milieu forestier, dans un massif de production. La production sylvicole a commencé à la fin du XIXe siècle. Des fossés de drainage ont été ouverts afin d’optimiser la production et notamment pour faciliter la régénération des chênes par l’assainissement des sols. Puis dans les années 1960 et dans un contexte de remembrement agricole, le drainage du massif forestier a été accentué afin d’évacuer de façon plus efficace les eaux collectées dans les zones agricoles vers la Lauter plus en aval. Les rejets agricoles sont drainés directement dans le réseau hydrographique forestier. Les nappes superficielles prisonnières du massif ne sont plus alimentées correctement et des dépérissements successifs ont été observés sur les chênes. La préservation des nappes superficielles, notamment par la limitation du drainage, est un enjeu majeur sur ce secteur.</p><p>L’Hardtbach est situé sur le secteur Natura 2000 «Lauter», classé notamment pour la présence de la lamproie de Planer.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Face au dépérissement du chêne et à la dégradation hydromorphologique du cours d’eau, les différents acteurs – gestionnaires forestiers, communes propriétaires et services de l’État – ont souhaité agir. L’objectif était de restaurer les milieux dégradés tout en tenant compte de la gestion forestière mise en oeuvre sur le site. Dans le cadre du classement Natura 2000, il a été décidé, en 2006, de monter un programme Life-Nature (2007-2012) porté par l’Office national des forêts (ONF). Après avoir réalisé une cartographie du réseau hydrographique et des ouvrages en 2007-2009, l’ONF a lancé en 2009 une étude de faisabilité pour restaurer la capacité d’étiage de la nappe superficielle sur le site Natura 2000. Cette étude a permis de visualiser l’étendue et l’ampleur des travaux à réaliser sur le réseau hydrographique de l’Hardtbach.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux se sont déroulés sur deux ans, au cours des automnes 2010 et 2011. L’ONF a conduit les travaux avec l’aide d’une entreprise privée spécialisée. De nouveaux méandres ont été créés, les anciens n’étant plus visibles. Les berges du cours d’eau ont été retalutées en pente douce et le fond du lit réhaussé par recharge sédimentaire (remblais à partir des merlons de curage présents en berges) et par pose de seuils rustiques (bois et fagots). Trois ouvrages infranchissables de type buse ont été supprimés et deux ont été remplacés de manière à les rendre franchissables notamment pour la lamproie de Planer et la truite fario. Certains fossés de drainage périphériques au massif ont été rétrécis et d’autres fermés pour favoriser le débordement lors d’épisodes pluvieux intenses.</p><p>Des mesures d’accompagnement ont également été réalisées consistant à restaurer et créer des mares en guise d’annexes hydrauliques.</p><p>Afin de limiter l’impact des travaux sur la faune aquatique, des filtres ont été posés à l’aval du site d’intervention pour réduire la mise en suspension de matériaux fins. Des ouvertures de petites fosses de décantation ont été réalisées régulièrement dans le chenal principal permettant ainsi de capturer le sable mis en mouvement suite aux travaux.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p>Les gestionnaires et les communes propriétaires des parcelles forestières sont chargés de l’entretien de la végétation et des embâcles dans le cours d’eau. Les interventions sur les embâcles se font uniquement sur les ouvrages en place.</p>

Le suivi

<p>Un état initial a été réalisé en 2009 lors de la phase d’étude préalable. Pour le compartiment hydraulique, des mesures de débit et un sondage piézométrique ont été réalisés. Pour le compartiment biologique, des pêches électriques et des prélèvements IBGN ont été effectués afin d’estimer respectivement l’état des populations de poissons et d’invertébrés. Enfin, des analyses de qualité de l’eau ont été mises en oeuvre en parallèle. Un suivi après travaux, basé sur les mesures des mêmes compartiments, est prévu 3 ou 4 ans après les travaux (en 2013 ou 2014). Une évaluation partielle du compartiment des invertébrés a été réalisée par des étudiants stagiaires de l’école nationale du génie eau et environnement de Strasbourg (ENGEES) en 2010 et 2011.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Le chantier est encore trop récent pour que l’on puisse en mesurer les gains biologiques et morphologiques.</p><p>Toutefois, grâce aux travaux de recharge du lit mineur, le niveau de la lame d’eau a été rehaussé en moyenne de 40 cm par rapport au lit d’origine, mais l’absence de suivi piézométrique ne permet pas de constater l’effet de ces travaux sur le niveau de la nappe. En saison estivale, sur certaines portions de lit non concernées par les travaux, on constate une augmentation du niveau de la lame d’eau par rapport à la situation avant travaux et les berges sont davantage ennoyées. Cela semble indiquer une amélioration de la capacité d’étiage de la nappe.</p><p>Les services techniques de l’ONF constatent une diversification visuelle des écoulements et des faciès, permettant d’offrir des milieux plus attractifs pour la faune aquatique. Des fraies de lamproie ont déjà été observées moins d’un an après les travaux. Les ouvertures réalisées au niveau de la végétation rivulaire en bordure de ruisseau (pour faciliter le déplacement de la pelle mécanique le long du ruisseau) et la dynamisation des écoulements, favorisent l’attractivité du milieu pour les odonates des eaux courantes (Cordulégastre annelé) et l’avifaune (Bergeronette des ruisseaux et Martin pêcheur).</p><p>Les premières analyses de la faune macrobenthique montrent un appauvrissement de la macrofaune en termes de biodiversité et de biomasse, qui semble lié à la phase de recolonisation du milieu suite aux travaux ainsi qu’à un printemps 2011 très sec.</p><p>Les suivis futurs devraient permettre de constater l’évolution de la faune aquatique piscicole et invertébrée et de mesurer la surface reconquise par les lamproies de Planer.</p><p>Les actions de restauration réalisées sur l’Hardtbach – concrétisation du document d’objectifs Natura 2000 – ont été appréciées des riverains et des élus. Cette opération a également permis une meilleure compréhension des enjeux hydromorphologiques et écologiques auprès des gestionnaires et des exploitants du massif.</p><p>Fort de cette expérience, l’ONF vient de lancer une étude de faisabilité pour la réalisation de travaux de reméandrage sur un autre massif forestier,<br />de contexte semblable.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Dans le cadre du programme Life-Nature, une plaquette sur les actions mises en place au titre du classement du site en Natura 2000 a été coréalisée par la commune de Wissembourg et l’ONF.<br />Des réunions et sorties sur le terrain ont été réalisées sur le site restauré avec les élus et les partenaires techniques. Enfin des journées de sensibilisation à destination du grand public ont été organisées les 9 et 10 juin 2012.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 79 850 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

57 311 € HT

soit, au mètre linéaire : 26 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 137 161 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (50 %) via le programme Life-Nature - Conseil général du Bas-Rhin (14 %) - Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) (9%) - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Alsace (9 %) - Villes de Wissembourg, Salmbach et Niederlauterbach (7%) - Office national des forêts (8 %) - Conservatoire des sites alsaciens (3%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Villes de Wissembourg, Salmbach et Niederlauterbach - Conseil général du Bas-Rhin - Conservatoire des site alsaciens |

| Maître d'ouvrage |

Ville de Wissembourg

|

| Contacts | Julien Prinet - Office national des forêts |

|

Autre contact : Aurélie Picher - Chargée de mission Natura 2000, Ville de Wissembourg - a.picher@mairie-wissembourg.fr

julien.prinet@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>SOGREAH, 2009. Etude de faisabilité pour la restauration de la capacité d’étiage de la nappe superficielle sur le site Natura 2000 Lauter. ONF, 103 p.</p><p>http://engees-proxy.u-strasbg.fr/444/01/M%C3%A9moireB.pdf</p>

<p>Prinet J., 2009. Réseau hydrographique (petits affluents de la Lauter) : Cartographie et description du milieu physique. ONF, 20p.</p>

Reconnexion d’un bras secondaire du Rhin : le Schafteu

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2003 novembre 2004 |

| Linéaire concerné par les travaux | 7500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Schafteu |

| Distance à la source | 85.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Régionale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR2 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201797

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

RHINAU (67397) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Redynamiser et accentuer le caractère alluvial du massif forestier de l’île en réactivant les inondations sur l’île.<BR> </P>

<P>Reconnecter les anciens bras du Rhin pour améliorer la continuité écologique.</P>

Le milieu et les pressions

<P> Le Schafteu est un bras secondaire du Rhin de 7,5 kilomètres. Il alimente un massif forestier alluvial d’une grande richesse biologique, situé sur une île de 420 hectares, l’île de Rhinau, entre le Vieux Rhin et le Rhin canalisé.<BR>Suite à la canalisation du fleuve, le Schafteu a été quasiment déconnecté du Rhin. La dynamique du massif forestier s’en est trouvée fortement altérée conduisant à une importante perte de biodiversité sur l’île.</P>

Les opportunités d'intervention

<P> L’île de Rhinau fait partie du site Natura 2000 « Secteur alluvial Rhin Ried Bruch, Bas-Rhin ». La moitié de l’île est classée en réserve naturelle, l’autre moitié appartient à la commune de Rhinau. Dans le cadre du programme Life nature « Rhin vivant », ce site a été choisi pour un projet portant sur la restauration d’anciens bras du Rhin.</P>

Les travaux et aménagements

<P> Les travaux sont très peu interventionnistes et se sont déroulés en deux phases. Dans un premier temps, les conditions d’alimentation du Schafteu sont modifiées : la prise d’eau est agrandie. La digue entre le Vieux Rhin et l’île est abaissée. Une centaine de peupliers de culture sont abattus au profit d’une roselière. Dans un second temps, des gués sont réalisés et divers ouvrages, ponts et passerelles sont redimensionnés. Des aménagements sont réalisés dans la seconde moitié de l’île. Ils permettent le maintien des activités de loisirs. Les embâcles sont enlevés pour garantir la pratique du canoë et des passerelles sont réalisées pour offrir des accès aux pêcheurs. L’ensemble du débit du Schafteu est restitué au Rhin en aval de l’île.</P>

La démarche réglementaire

Non connue

La gestion

<P> Aucune mesure de gestion particulière n’est prise. Le but est de laisser évoluer le massif naturellement. Seul quelques embâcles sont enlevés en aval de l’île pour faciliter la pratique du canoë.</P>

Le suivi

<p> L’état initial n’est pas réalisé. Suite aux travaux, aucun suivi n’est effectué. Ces derniers ne sont pas prévus dans les fonds Life. Dans la partie amont incluse dans la réserve naturelle de l’île de Rhinau quelques suivis piscicoles sont réalisés.</p>

Le bilan et les perspectives

<P> L’augmentation de la prise d’eau sur le Rhin a permis d’augmenter la quantité d’eau arrivant dans le Schafteu. Les inondations de l’île sont favorisées grâce à des échancrures dans les digues du Rhin. Le cours d’eau s’est auto-curé sur la partie amont.<BR>Huit autres sites ont été réaménagés de manière assez similaire le long du Rhin dans le cadre du programme Life « Rhin vivant ». Pour plus d’information, consulter le site internet du Life</P>

La valorisation de l'opération

<P> Un sentier d’interprétation sur le thème des crues et inondations est créé. Des panneaux d’informations sont placés aux niveaux des écluses du Rhin. La circulation des personnes dans l’île a été repensée pour réduire les perturbations sur le milieu.</P>

Coûts

| Coût des études préalables | 69 570 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

671 540 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 741 110 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (45 %) - ministère en charge de l’environnement (25 %) - conseil régional (12 %) - conseil général du Bas-Rhin (10 %) - conseil général du Haut-Rhin (2 %) - commune de Rhinau (6 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire des sites alsaciens - Office National des Forêts - Voies Navigables de France |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Rhinau

|

| Contacts | M. Kalt |

|

Mairie de Rhinau

1 Rue de l’Hôtel de Ville - 67860 Rhinau

info@rhinau.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

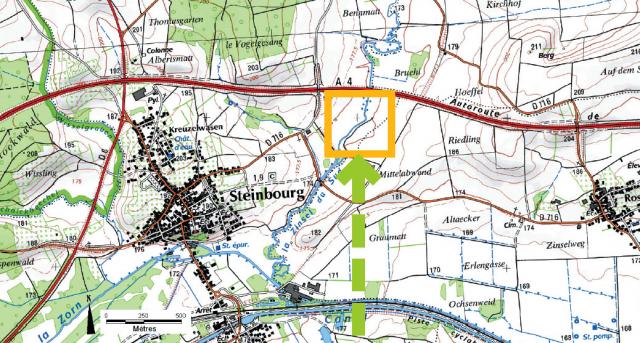

Effacement d’un plan d’eau de loisirs sur la Zinsel du Sud

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 1999 décembre 2001 |

| Linéaire concerné par les travaux | 430 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Zinsel |

| Distance à la source | 29.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 6.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.78 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR181 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

STEINBOURG (67478) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Permettre le bon fonctionnement des installations constituant l’ouvrage de retenue des eaux de crues.</p>

Le milieu et les pressions

<p> La Zinsel du Sud est un cours d’eau de première catégorie piscicole de 31 kilomètres de long. Affluent de la Zorn, elle draine un bassin versant de 172 km2.<br />Sur la commune de Steinbourg, un étang de loisirs d’une superficie de cinq hectares et d’une profondeur d’environ deux mètres est créé sur le cours d’eau en 1976. L’étang, situé à la limite aval de la zone salmonicole, est retenu par une digue transversale. Son remplissage s’effectue par la fermeture d’une vanne et l’étang dispose d’un système de surverse. La création du plan d’eau s’accompagne d’une rectification du cours d’eau en amont et en aval de l’étang. La Zinsel du Sud charrie naturellement une quantité importante de sédiments fins, sables et limons notamment, ce qui provoque un envasement continu de l’étang. Cet envasement accélère le développement de la végétation, notamment en période estivale et entraine un réchauffement de l’eau du cours d’eau à l’aval. Enfin, cet ouvrage fait obstacle à la libre circulation des poissons.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Malgré les curages répétés, l’étang continue de s’envaser. L’ouverture des vannes est initialement prévue chaque année de novembre à avril, mais, l’envasement ne permettant plus la pratique de la pêche, les vannes sont maintenues en position fermée. Au cours de l’importante crue d’octobre 1998, l’ouverture des vannes est décidée. Le fonctionnement des vannes en temps de crue ayant été remis en cause tant par les communes en amont qu’en aval, il est décidé en réunion avec le sous-préfet de Saverne, en mai 1999, de laisser définitivement les vannes en position ouverte.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Suite à la crue, les vannes sont définitivement laissées ouvertes. La digue n’est pas démantelée ; seul le vannage est démonté. Aucun aménagement dans le lit mineur n’est réalisé. Une frayère à brochets et une mare sont créées dans la retenue de l’étang à la demande des pêcheurs et d’une association de protection de la nature. Des peupliers noirs et blancs sont plantés autour de la mare.</p>

La démarche réglementaire

Non connu.

La gestion

<p>L’ancienne retenue de l’étang est entretenue en partie par une fauche annuelle effectuée par un agriculteur de la commune. Elle permet ainsi de maintenir le milieu ouvert. L’autre partie est laissée en repousse naturelle (saules).</p>

Le suivi

<p>Aucun état initial n’a été réalisé. Un suivi des habitats du cours d’eau est effectué par le Conseil supérieur de la pêche en 2005. La méthode utilisée est une adaptation de la méthode d’évaluation des microhabitats. Elle consiste à mesurer les hauteurs d’eau, les vitesses d’écoulements, la largeur du lit mouillé sur plusieurs transects et à analyser la granulométrie. Aucun suivi n’est prévu pour les années suivantes.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Le suivi réalisé en 2005 permet de révéler une bonne diversification du milieu, notamment en ce qui concerne les profondeurs d’eau, les vitesses d’écoulements et le substrat. Le cours d’eau a naturellement retrouvé sa morphologie d’origine. Des zones humides dans l’ancienne retenue sont apparues et des mares se sont recréées naturellement. La faune aquatique a recolonisé le milieu et la présence de la truite a été vérifiée.<br />La frayère à brochet créée artificiellement est connectée en permanence avec le cours d’eau. Elle est constituée d’une végétation aquatique dense, notamment d’élodées.<br />La digue n’a pas été démontée car le maître d’ouvrage souhaitait la garder pour prévenir des risques d’inondations de la commune située juste en aval du plan d’eau. Ainsi les eaux de crue peuvent être stockées dans l’ancienne retenue.<br />Les abords du site sont aujourd’hui un lieu de promenade.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Aucune valorisation de l’opération n’a été réalisée.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

40 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40 660 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général |

| Partenaires techniques du projet | - conseil général - conservatoire des sites alsaciens |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat d’aménagement du bassin de la Haute Zorn

|

| Contacts | M. Sinniger |

|

Place Général-de-Gaulle

67790 Steinbourg

mairie.steinbourg@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>SCHMITT, F. (2005). Impacts écologiques de l’effacement des barrages dans le Grand Est.</p>

Suppression d’une digue d’étang en barrage sur un affluent du Petersbach

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2007 octobre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Petersbach |

| Distance à la source | 1.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.00 m

|

| Pente moyenne | 5.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR437 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

BUTTEN (67072) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la continuité écologique pour la truite et le vairon.

Limiter le réchauffement de l’eau en aval de l’étang.

Restaurer la morphologie et les habitats du cours d’eau.

Le milieu et les pressions

<p>Le ruisseau de la Saumuehle est un petit affluent de 1,5 kilomètre en rive gauche du Petersbach. Ce cours d’eau de première catégorie piscicole est situé en forêt domaniale de La-Petite-Pierre Nord. Il abrite la truite fario, le chabot, le vairon et l’écrevisse à pieds blancs. En 1980, l’étang de la Saumuehle, d’une surface de 12000 m2, a été créé sur ce cours d’eau pour la pêche de loisirs. L’Office national des forêts (ONF) est propriétaire de cet étang. Ce plan d’eau induit un réchauffement des eaux en aval et fait obstacle à la continuité écologique. Preuve de ce dérèglement, seule une population de chabots était présente en amont de l’étang. De plus, depuis quelques années, la digue, réalisée avec les terres provenant du creusement de l’étang, perdait en étanchéité. Le niveau d’eau avait baissé, conduisant à un comblement progressif de l’étang.</p>

Les opportunités d'intervention

Non renseigné

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux se déroulent en plusieurs phases. Dans un premier temps, l’étang est vidangé par enlèvement des planches du moine de vidange. Après la réalisation d’une pêche de sauvetage et la déviation provisoire du cours d’eau vers un fossé latéral, les matériaux de la digue sont régalés sur le bord de l’étang. Un reprofilage en pente douce à la place de la digue est réalisé. L’ouvrage de répartition amont est supprimé. Une mare annexe est créée pour maintenir la présence des amphibiens observés sur le site.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p>Aucune mesure particulière de gestion n’est prise.</p>

Le suivi

<p>Un état initial est réalisé par l’Onema en 2007. Les poissons et les amphibiens sont étudiés. Un suivi post-travaux est réalisé en 2009.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Cette restauration a permis la reconnexion de 1 400 mètres de linéaire de cours d’eau. Suite à la vidange de l’étang, le cours d’eau a retrouvé rapidement un tracé sinueux. Le substrat s’est décolmaté permettant l’apparition de granulats grossiers dans l’ancienne retenue. Les effets de l’effacement sont également visibles en amont direct de l’étang où des séquences de radiers et de mouilles sont apparues. Les résultats de la pêche électrique post-travaux montrent clairement une recolonisation de l’amont du ruisseau par la truite fario. Lors des crues hivernales de 2008, le lit du cours d’eau se déplace de quelques mètres sur la rive gauche atteignant la mare creusée récemment. Cette dernière est rapidement captée par le cours d’eau. La création de cette mare était de fait trop précoce. Il aurait ainsi fallu attendre la stabilisation préalable du lit du cours d’eau. Cette mare sera donc recréée lorsque le lit sera totalement stabilisé. Quelques morceaux provenant d’anciens busages sont progressivement mis à jour suite à l’érosion naturelle dans le nouveau lit recréé. Des interventions mineures pour les extraire du lit permettent le rétablissement progressif du profil d’équilibre.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Réalisation d’un article dans le Sycoparc n° 36 de janvier 2009 et de pages internet sur le site de l’ONF, consacrées à ce chantier pilote.</p>

Projet Interreg "ruisseaux & zones humides en foret"

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 136 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 136 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - L’Europe via le fonds Interreg IIIA (50 %), - agence de l’eau (25 %) - conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (15 %) - direction régionale de l’environnement (DIREN) (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Sycoparc - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Julien Prinet |

|

ONF – direction forêt Alsace

julien.prinet@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

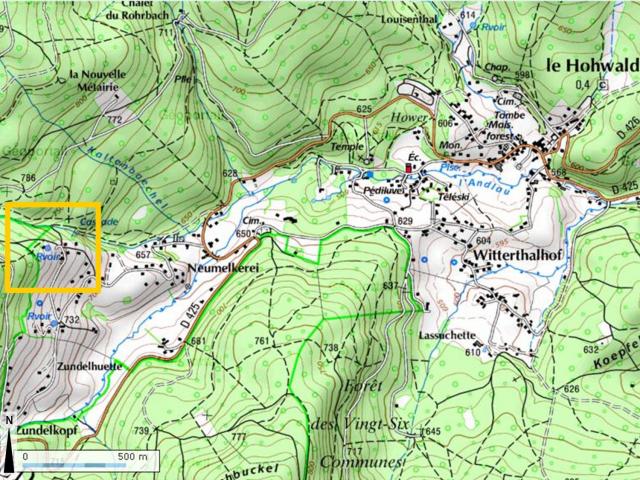

Restauration d’une prairie humide par suppression d’une plantation d’épicéas de Sitka en forêt domaniale du Hohwald

Page mise à jour le 19/10/2017

Créée le 14/01/2010

Créée le 14/01/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2008 septembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 1.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FFCF125 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

HOHWALD (LE) (67210) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer une zone humide fonctionnelle</p>

<p>Réduire le taux d'enrésinement, et l'artificialisation des habitats forestiers de la tête de bassin</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le site d'intervention se situe en tête amont du bassin versant de la rivière Andlau, au niveau de la convergence de nombreuses sources et suintements, en fond de vallon. De nombreuses zones humides de taille réduite sont présentes et forment un chapelet intéressant. Le site d'intervention était une ancienne prairie humide convertie en peuplement productif par une plantation d’épicéas de sitka dans les années 1970. Aucune éclaircie n’avait été conduite dans le peuplement et quelques tiges de feuillus témoignaient du caractère hygrophile du site (frênes, érables, saules, aulnes…). La végétation herbacée était quasi absente et une litière épaisse d’aiguilles ainsi que la fermeture total du couvert limitaient le développement d’une strate herbacée. La dégradation de la zone humide était très marquée sur la quasi totalité de la surface. Trois fossés de drainage évacuaient l’eau du site vers le ruisseau, qui traversait lui même, sur une portion du linéaire, un peuplement très dense de résineux plantés provoquant une incision du lit.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>La parcelle étant située en forêt domaniale, il a été nécessaire d'obtenir l'accord des gestionnaires et des propriétaires de manière a pouvoir piloter et réaliser l'intervention du chantier, dans le cadre d'un projet Interreg IIIA, avec un budget subventionné pour couvrir le surcoût de l'exploitation.</p>

Les travaux et aménagements

<p>La première intervention a été de couper la totalité des épicéas de Sitka présents dans l'exploitation en utilisant une abatteuse (restée sur la route pour ne pas circuler dans la zone humide) couplée au travail des bucherons. Les chutes ont été regroupées en tas de rémanents et de branchages pour éviter de stériliser le parterre, ceci afin de favoriser le retour d'une strate herbacée de type prairial. Dans une seconde étape, un seuil rustique a été érigé avec les rémanents et branchages conservés sur place.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d'intention de travaux, de manière à fermer la route départementale limitrophe afin de permettre aux engins d'exploitation de circuler librement

La gestion

<p>Aucune intervention spécifique n'a été souhaitée. Il a en effet été décidé d'attendre et d'observer la dynamique naturelle de recolonisation par les successions végétales. Quelques interventions ponctuelles sont toutefois réalisées pour entretenir et remettre en état les seuils et ainsi maintenir leur efficacité.</p>

Le suivi

<p>Un suivi de la dynamique végétale a été mis en place, prévu aux échéances de 2 ans et de 5 ans. Ces suivis à court et moyen termes permettront, en se basant sur des relevés floristiques simples, d'évaluer le niveau d'intervention optimal nécessaire.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Les premiers bilans indiquent une bonne reprise de la végétation après quelques mois et un impact limité de l'exploitation dans la zone humide. Les principales difficultés sont quant à elles de deux ordres. Tout d'abord, l'importante quantité de rémanents entassés sur le site pourrait peut-être se voir valoriser sous une forme bois énergie. Deuxièmement la communication de cette action auprès des riverains pourrait être largement améliorée, ces derniers ne comprenant pas toujours l'objectif de l'intervention et les effets induits.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Une première action a été de présenter la chantier pilote à l'ensemble des partenaires et financeurs du projet Interreg IIIA "Optimisation du rôle de la forêt dans la protection des cours d'eau et zones humides". La seconde a été d'élaborer un support de discussion et d'échange avec l'administration départementale (DDAF) pour établir un guide de mesures compensatoires.</p>

Coûts

<p>Travaux réalisés par une entreprise de travaux forestiers. Pilotage ONF.</p>

| Coût des études | 2213 |

| Coût des acquisitions | 0 |

| Coût des travaux et aménagement |

0

soit, le coût à l'hectare : 10050.00 |

| Coût de la valorisation | 0 |

| Coût total de l’opération | 12263 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Europe - Agence de l'Eau-Rhin-Meuse - DIREN Alsace - Conseil Général Bas-Rhin - Conseil Général Haut-Rhin |

| Partenaires techniques du projet | - ONF - Agence de l'Eau-Rhin-Meuse |

| Maître d'ouvrage | ONF Alsace

|

| Contacts | Julien PRINET |

|

14 rue Mal Juin 67084 Strasbourg

julien.orinet@onf.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS