Sites témoins: évaluation de la biodiversité en vallé de la Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 8097.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

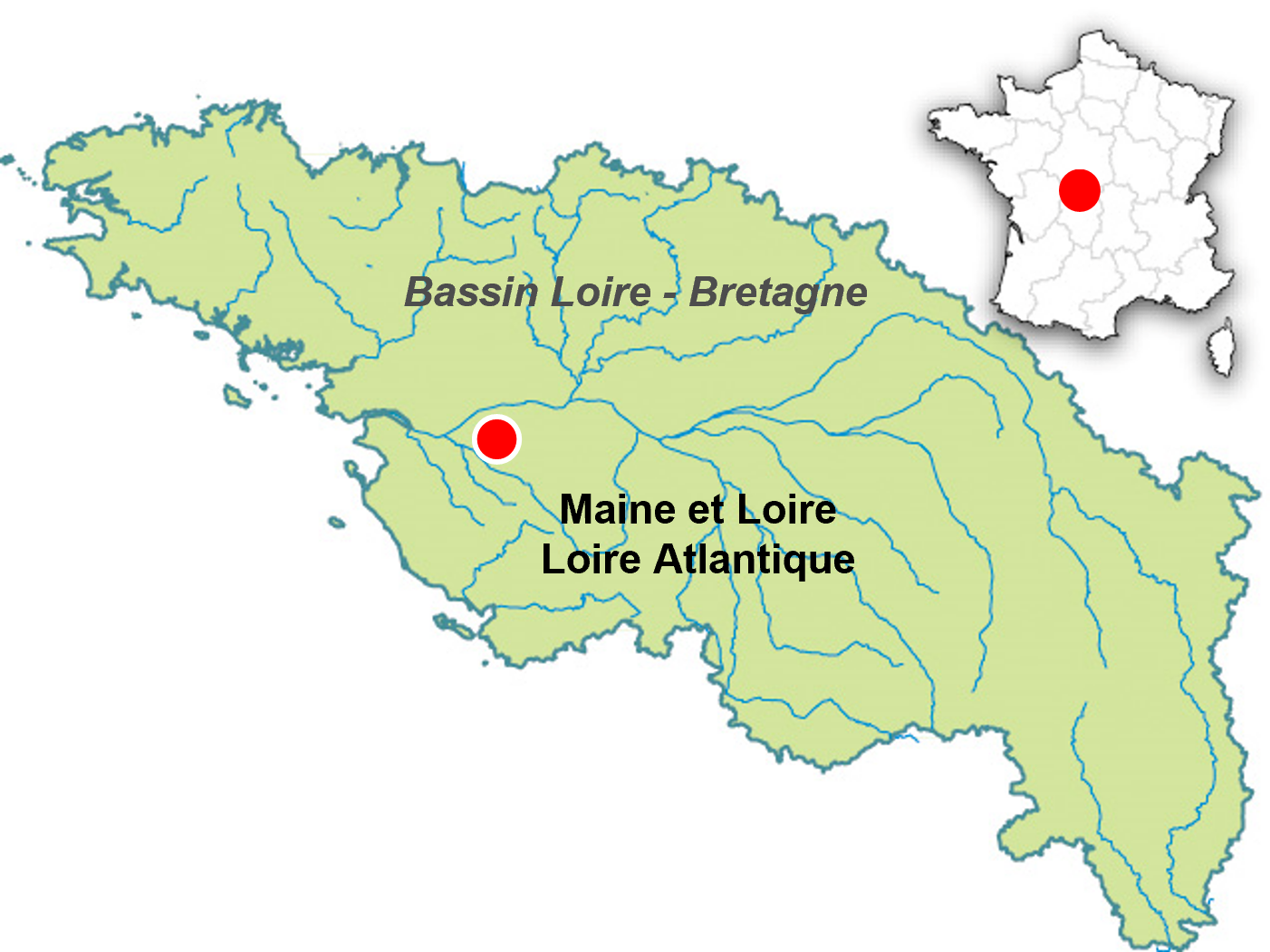

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | MAINE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Animation du site Natura 2000 des Basses vallées angevines

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 9200.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 4 - Terres agricoles inondées de manière saisonnière |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides ponctuelles |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

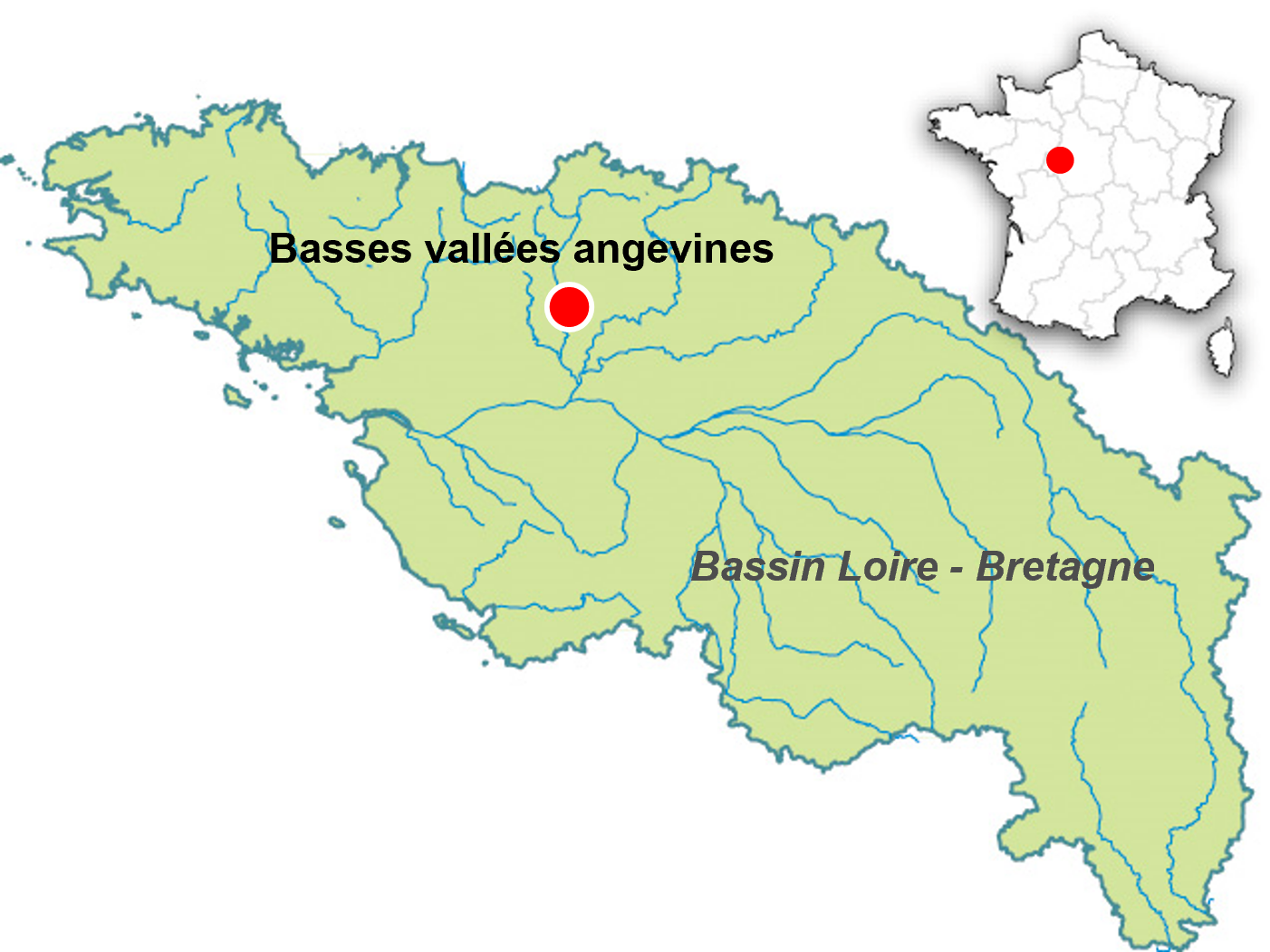

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | MAINE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Situées au nord d’Angers, les Basses vallées angevines constituent un ensemble de plus de 9 200 hectares dans les vallées alluviales du bassin hydrographique de la Maine (Mayenne, Sarthe et Loir). Ces vallées, composées à 67 % de prairies, sont des zones d’alimentation, de halte migratoire et de nidification pour de nombreux oiseaux d’intérêt communautaire.

Les objectifs de préservation définis dans le document d’objectifs se déclinent selon les trois grands types de milieux:

- les prairies, avec la mise en place de mesures agro-environnementales territorialisées en faveur du râle des genêts (dates de fauche retardées notamment) ;

- les boisements, à travers un entretien extensif et concerté du réseau bocager et la mise en place d’une réglementation pour limiter l’extension des peupleraies ;

- le milieu aquatique, par des opérations de restauration et d’entretien du réseau hydraulique selon des modalités favorables aux espèces et aux habitats (favoriser le libre écoulement de l’eau ; restaurer et entretenir les boires, fossés et mares ; lutter contre les espèces envahissantes…).

L’animation du site doit permettre de développer des projets en faveur des Basses vallées angevines. Elle touche trois types de public :

- l’animation vers les secteurs agricoles

- l’animation vers les secteurs non-agricoles

- l’animation vers le jeune public

Grâce à l’animation en direction du public non agricole, les premiers contrats Natura 2000 de restauration de milieux ont été signés :

- sur bocage et ripisylve à Angers ;

- sur prairies (après peupleraie) à Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

- sur prairies (après friche) et éléments du bocage à Villevêque.

D’autres projets sont à l’étude.

Publication du recueil : 2013

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS