Acquisition de données sur les poissons grands migrateurs

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

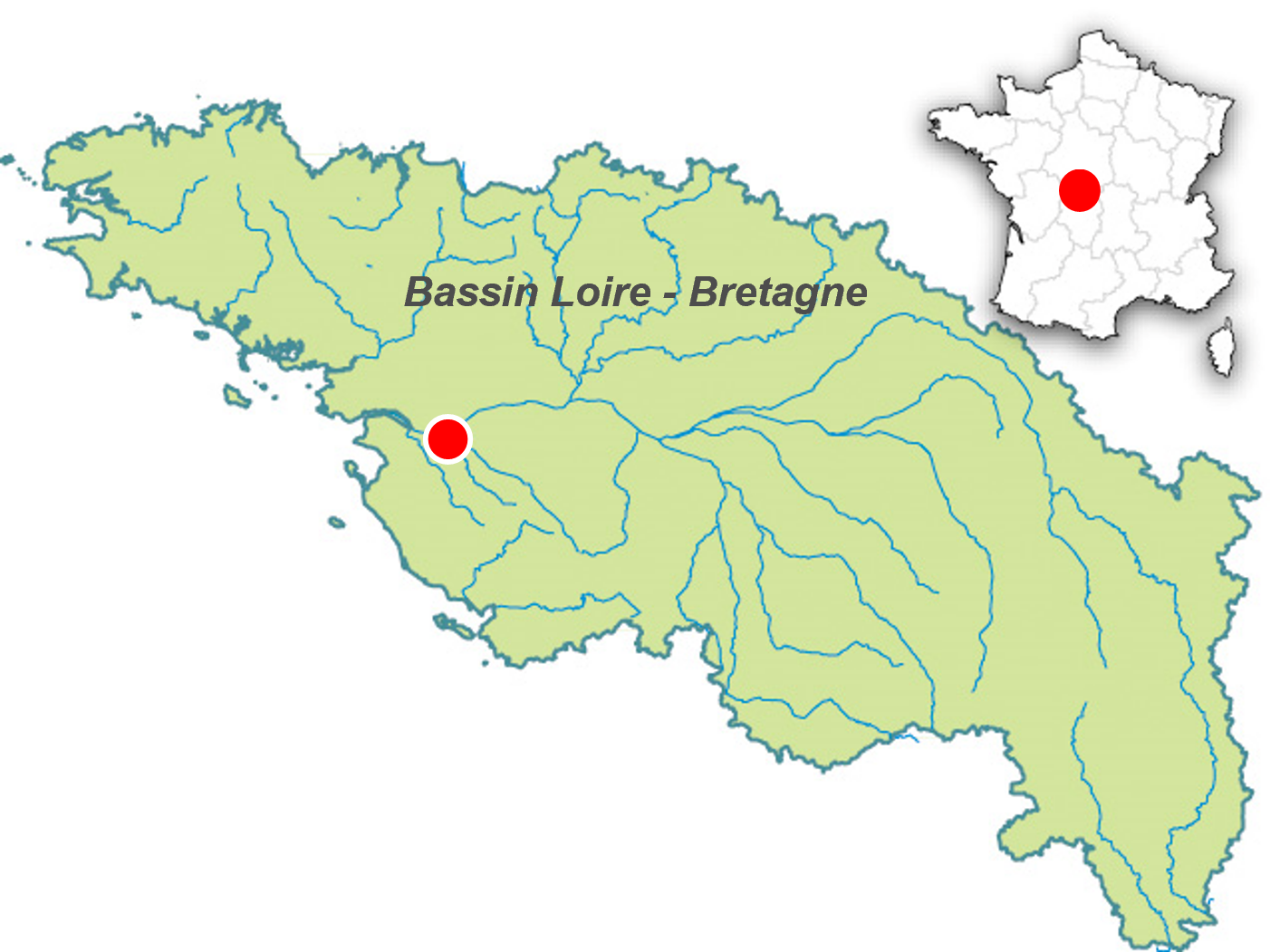

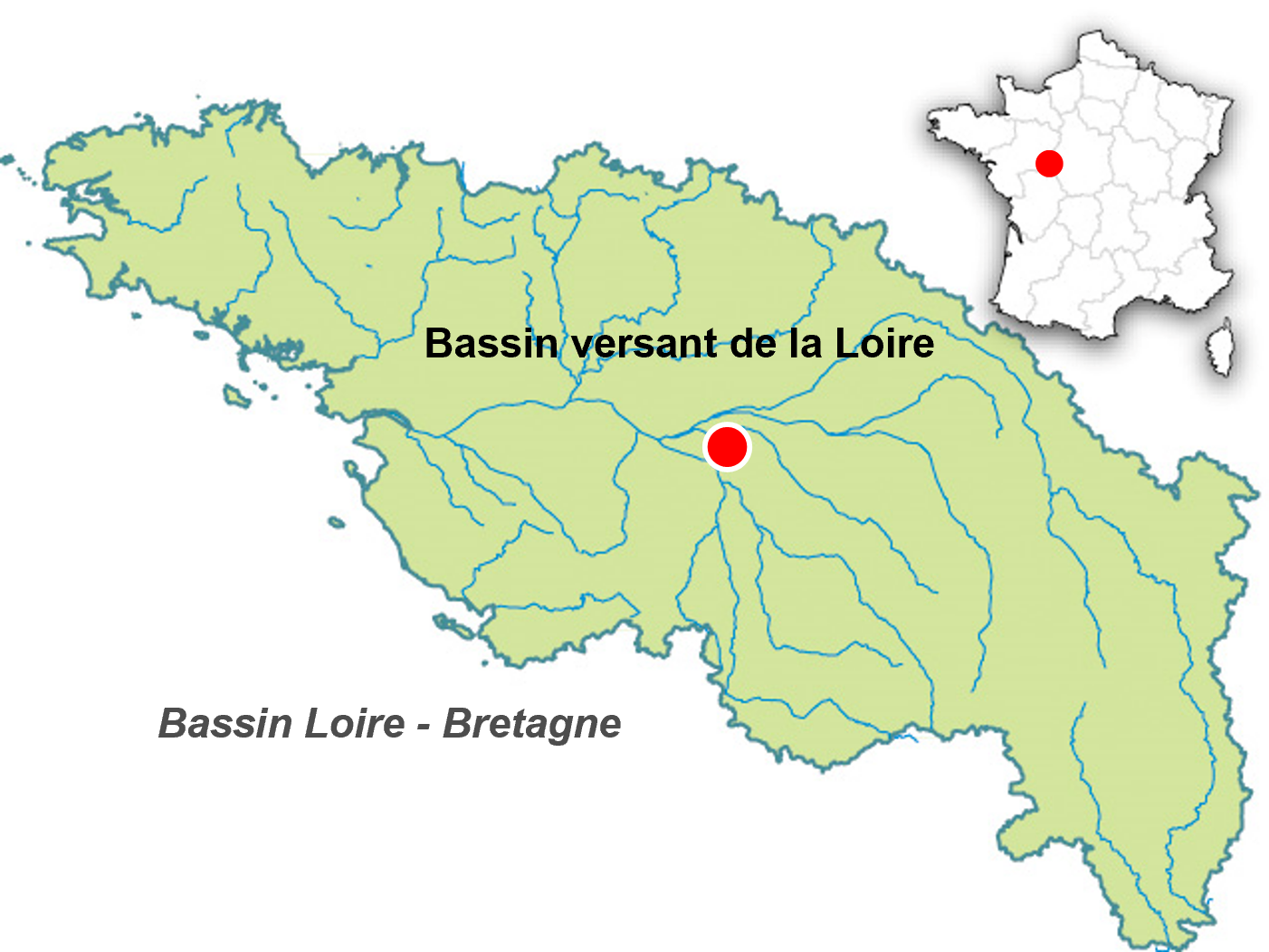

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Un repeuplement pour soutenir les effectifs de saumon du bassin de la Loire

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Translocation et réintroduction |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Actions préalbles aux travaux de restauration des marais estuariens du Nord Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Réouverture d’embouchure |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 6500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Estuarien |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Observatoire de l'avifaune nicheuse des grèves sur le bassin de la Loire

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Du fait de leur géomorphologie, la Loire et l’Allier possèdent des milieux particuliers que sont les îles et bancs de sables peu ou pas végétalisés. Ces formes mobiles accueillent une biodiversité remarquable dont certaines espèces d’oiseaux marins, devenues emblématiques du bassin de la Loire. Toutes sont protégées et certaines sont inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. Le bassin de la Loire a donc une forte responsabilité pour la conservation de ces espèces à l’échelle nationale et européenne.

Afin de définir une stratégie de conservation globale et concertée des espèces d’oiseaux patrimoniales nichant sur les grèves de la Loire, plusieurs objectifs guident les différents axes de travail :

- coordonner le réseau d’acteurs ;

- assurer un suivi concerté des populations d’oiseaux afin de mieux appréhender certains facteurs influençant l’évolution des effectifs ;

- renforcer les actions de protection et de gestion ;

- développer les actions et outils de sensibilisation et de communication ;

- étudier l’évolution des grèves.

La coordination régionale LPO Pays de la Loire s’appuie sur dix associations locales pour la mise en œuvre des actions de l’Observatoire. Les animateurs des sites Natura 2000 ainsi que les DREAL et DDT sont également associés aux réflexions globales.

En 2011 et 2012, des comptages concertés ont été réalisés par les associations partenaires sur la Loire et l’Allier afin d’estimer au mieux les effectifs nicheurs de sternes et de laridés. D’autres suivis ont été mis en œuvre hors des cours d’eau sur le bassin de la Loire. Les colonies utilisant des sites artificiels ont également été comptabilisées pour mesurer leurs rôles dans la dynamique des populations. Afin d’estimer le succès de reproduction des espèces, certains départements effectuent des suivis complets sur quelques colonies. Dans le département du Maine-et-Loire, un protocole de suivi des dérangements, visant à estimer l’importance de ce facteur dans la dynamique des populations, a été testé. Les suivis précis de la reproduction n’ont permis d’avoir que des résultats partiels sur quelques colonies et le protocole testé en Maine-et-Loire pour mesurer l’importance des impacts liés aux dérangements n’a pas permis d’obtenir de résultats à l’échelle du département.

Parallèlement, un état des lieux des outils existants (panneaux, plaquettes de sensibilisation, outil de suivi de la gestion des milieux, etc.) a été réalisé. Par ailleurs, une synthèse sur les arrêtés de protection de biotope spécifiques aux espèces nicheuses sur les grèves a permis de dresser un bilan à l’échelle du bassin de la Loire. Suite à la synthèse sur les outils utilisés, cinq mille autocollants destinés à être apposés sur les canoës et kayaks ont été réédités et deux chartes graphiques ont été définies afin d’homogénéiser les panneaux de signalisation : l’une pour les sites faisant l’objet d’un APPB et l’autre pour les sites non protégés.

Enfin, concernant l’évolution des bancs de sable, six sites de référence ont été identifiés et font l’objet d’analyses diachroniques sur la base de différents indicateurs. Les résultats sont attendus pour 2013.

Publication du recueil : 2013

Coordination du réseau Mammmifères du bassin de la Vienne

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le castor et la loutre d’Europe, mammifères inféodés aux zones humides, étaient présents historiquement sur la totalité du territoire national. La valeur commerciale de leur épaisse fourrure, entre autres facteurs, a motivé leur chasse et leur piégeage, poussant ces espèces au bord de l’extinction jusqu’au siècle dernier. Ce n’est que dans les années 1970-1980, suite aux actions menées par les associations de protection de la nature, que ces deux espèces regagnent petit à petit leurs anciens territoires. Le bassin de la Loire joue alors un rôle important dans cette reconquête.

Le réseau mammifères du bassin de la Loire a ainsi vu le jour en 2005 dans le cadre du plan Loire grandeur nature, avec pour fi nalité d’aider à évaluer la mise en œuvre des politiques publiques nationales et européennes et à définir des priorités d’intervention au niveau du bassin versant.

Pour cela, le réseau vise deux objectifs spécifiques :

- l’acquisition et la valorisation des connaissances sur les espèces patrimoniales (castor et loutre d’Europe) ;

- le partage des connaissances avec un public varié (gestionnaires, décideurs, acteurs locaux, partenaires du réseau, grand public) par le biais d’outils et d’actions de communication adaptés.

Le bilan des connaissances sur ces espèces a fait l’objet d’une publication collective en 2011 qui a réuni plus de soixante-dix auteurs appartenant à soixante organismes différents. L’ouvrage présente la biologie, l’écologie des espèces et une gestion des milieux aquatiques qui leur soit favorable. La répartition du castor et de la loutre est détaillée, département par département, avec des cartes et des illustrations. Cette publication sert ainsi d’ouvrage de référence sur la répartition et la connaissance du castor et de la loutre sur le bassin de la Loire. Elle a vocation à être réactualisée pour la période 2011-2013.

Les stages ont permis de former plus de cent personnes qui participent aujourd’hui à l’actualisation des connaissances sur ces espèces.

Publication du recueil : 2013

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS