Une zone humide c'est quoi ?

Dans les milieux humides, l’eau est le facteur déterminant tant pour le fonctionnement de ces zones naturelles que pour la vie animale et végétale. La submersion des terres, la salinité de l’eau (douce, saumâtre ou salée) et la composition en matières nutritives de ces territoires subissent des fluctuations journalières, saisonnières ou annuelles. Ces variations dépendent à la fois des conditions climatiques, de la localisation de la zone au sein du bassin hydrographique et du contexte géomorphologique (géographie, topographie).

Ces fluctuations sont à l’origine de la formation de sols particuliers ainsi que d’une végétation et d’une faune spécifiques. L’abondance des algues, de poissons, d’oiseaux d’eau, et d’autres espèces sauvages, peut ainsi varier dans un même milieu selon la période de l’année.

Tous ces facteurs expliquent que la définition et la délimitation des milieux humides soient des sujets complexes.

Les définitions des zones humides sont aussi nombreuses que leurs rédacteurs, qu’ils soient scientifiques, gestionnaires, juristes ou politiques.

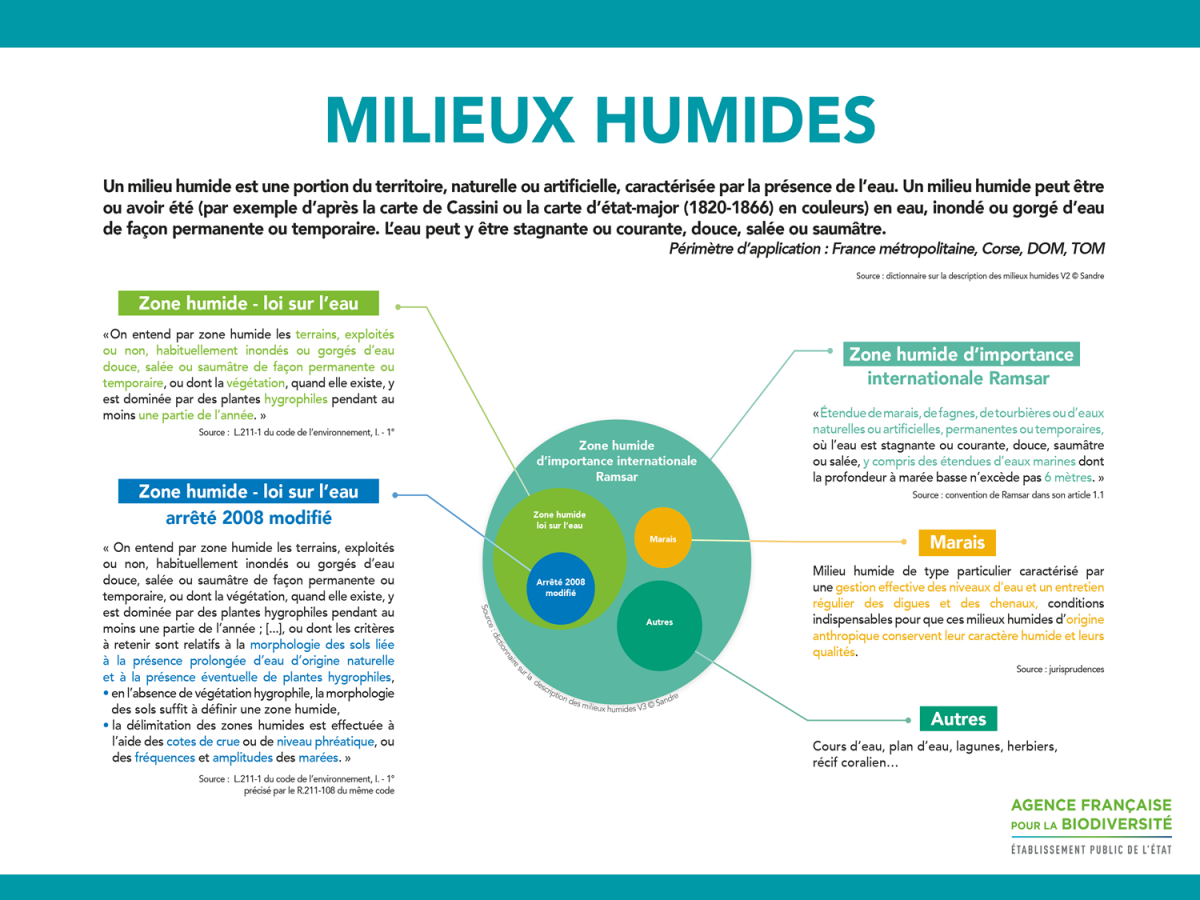

Au niveau international, la « Convention relative à la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources » (convention de Ramsar) a adopté une définition assez générale prenant en compte un certain nombre de milieux marins comme les récifs coralliens et les herbiers marins ainsi que les cours d’eau et milieux souterrains.

En France, le droit est plus restrictive en raison de l’existence antérieure d’une réglementation sur certains milieux artificiels (barrage, plan d’eau…) ou « naturels » (cours d’eau, milieux marin et souterrain…)

Définition de "zone humide" d'après le code de l'environnement

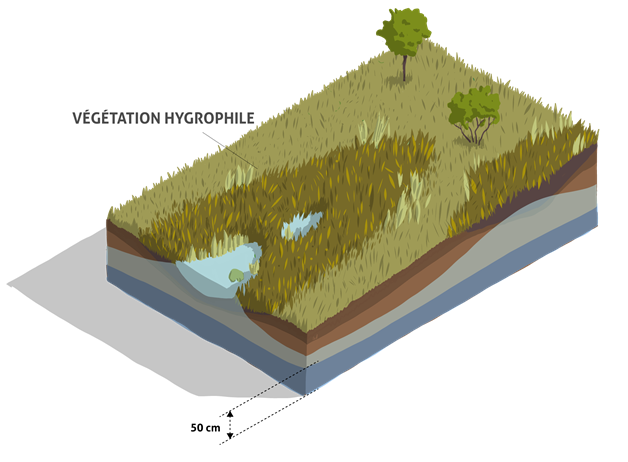

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1 du code de l'environnement).

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1 du code de l'environnement).Pour la France métropolitiaine & la Corse, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été précisés par des protocoles et listes de références afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation. (articles L. 214-7-1 et R. 211-108).

|

ATTENTION !!! Pour les départements ou régions d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, la Réunion et Mayotte, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon), aucune explicitation des critères d'identification et de délimitation des zones humides n'est disponible. Seule la définition du L211-1 et du R211-108 du code de l'environnement font foi. Des travaux de recherche et développement sont en cours pour préciser les protocoles et listes de références sur ces territoires. |

Définition de "marais" d'après la jurisprudence

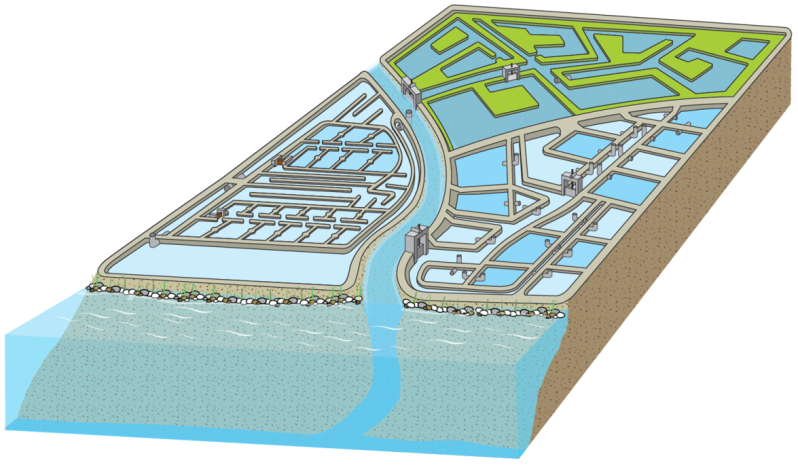

Il convient de souligner que la notion de « marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour ce qui est de l’application de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature IOTA. En effet, la jurisprudence administrative comme judiciaire a précisé qu'au cas où les critères sols et végétation constitutifs d'une « zone humide » n'étaient pas remplis, un projet devait néanmoins être assujetti à la police de l'eau lorsque le terrain pouvait être qualifié de « marais » (à démontrer au regard de la localisation en zone de marais, de l’intégration de la parcelle dans un espace protégé portant le mot « marais », etc.). Cette jurisprudence concerne essentiellement les marais desséchés du marais Poitevin ou les marais de Rochefort.

Il convient de souligner que la notion de « marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour ce qui est de l’application de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature IOTA. En effet, la jurisprudence administrative comme judiciaire a précisé qu'au cas où les critères sols et végétation constitutifs d'une « zone humide » n'étaient pas remplis, un projet devait néanmoins être assujetti à la police de l'eau lorsque le terrain pouvait être qualifié de « marais » (à démontrer au regard de la localisation en zone de marais, de l’intégration de la parcelle dans un espace protégé portant le mot « marais », etc.). Cette jurisprudence concerne essentiellement les marais desséchés du marais Poitevin ou les marais de Rochefort.

|

Acquisition des données sur les marais littoraux français La constitution de casiers hydrauliques a été réalisée de la main de l’homme au cours des siècles par emprises successives sur des espaces ouverts en eau (mer, lagunes). |

Cas de la pratique de la chasse en zone humide ...

Le règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides est rentré en vigueur le 15 février 2023.

Le règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides est rentré en vigueur le 15 février 2023.

Ainsi, à compter du 15 février 2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides :

- Décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids ;

- Porter de la grenaille de ce type pour la pratique du tir.

Pour cet usage, les zones humides sont alors défini au sens des articles L. 424-6 et L. 422-28 du code de l’environnement et sont les suivantes:

- La mer dans la limite des eaux territoriales ;

- Le domaine public maritime ;

- Les marais non asséchés ;

- Les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, salée ou saumâtre, y compris jusqu’à une distance de 100 mètres du bord de l’eau, distance appréciée au moment de l’action de chasse.

Toutefois la bande des 100 mètres portant sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, salée ou saumâtre, ne constitue pas une zone humide. Il s’agit seulement d’une zone tampon destinée à faciliter la lisibilité de la chasse du gibier d’eau.

Définition de "zone humide" d'après la convention de Ramsar

La convention de Ramsar - traité international adopté en 1971 et entré en vigueur en 1975 - a adopté une définition plus large que la réglementation française : "les zones humides sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres».

La convention de Ramsar - traité international adopté en 1971 et entré en vigueur en 1975 - a adopté une définition plus large que la réglementation française : "les zones humides sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres».|

Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS