action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

KERGUÉLIDIC : Restauration d’une zone humide et du cours d’eau sur le site d’un projet de lotissement

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Hydromorphologie Milieux humides Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2016 janvier 2017 |

| Surface concernée par les travaux | 0.56 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0061 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

PLABENNEC (29160) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 9000 |

| Coût des acquisitions | 316850 |

| Coût des travaux et aménagement |

330753

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 656604 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - AEH (Aménagement Environnement Hydraulique), MARC – Jardin Service |

| Maître d'ouvrage | Commune de Plabennec

|

| Contacts | Loic Jacquemond |

|

dst@plabennec.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Aménagement du barrage de Decize pour une meilleure transparence migratoire

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

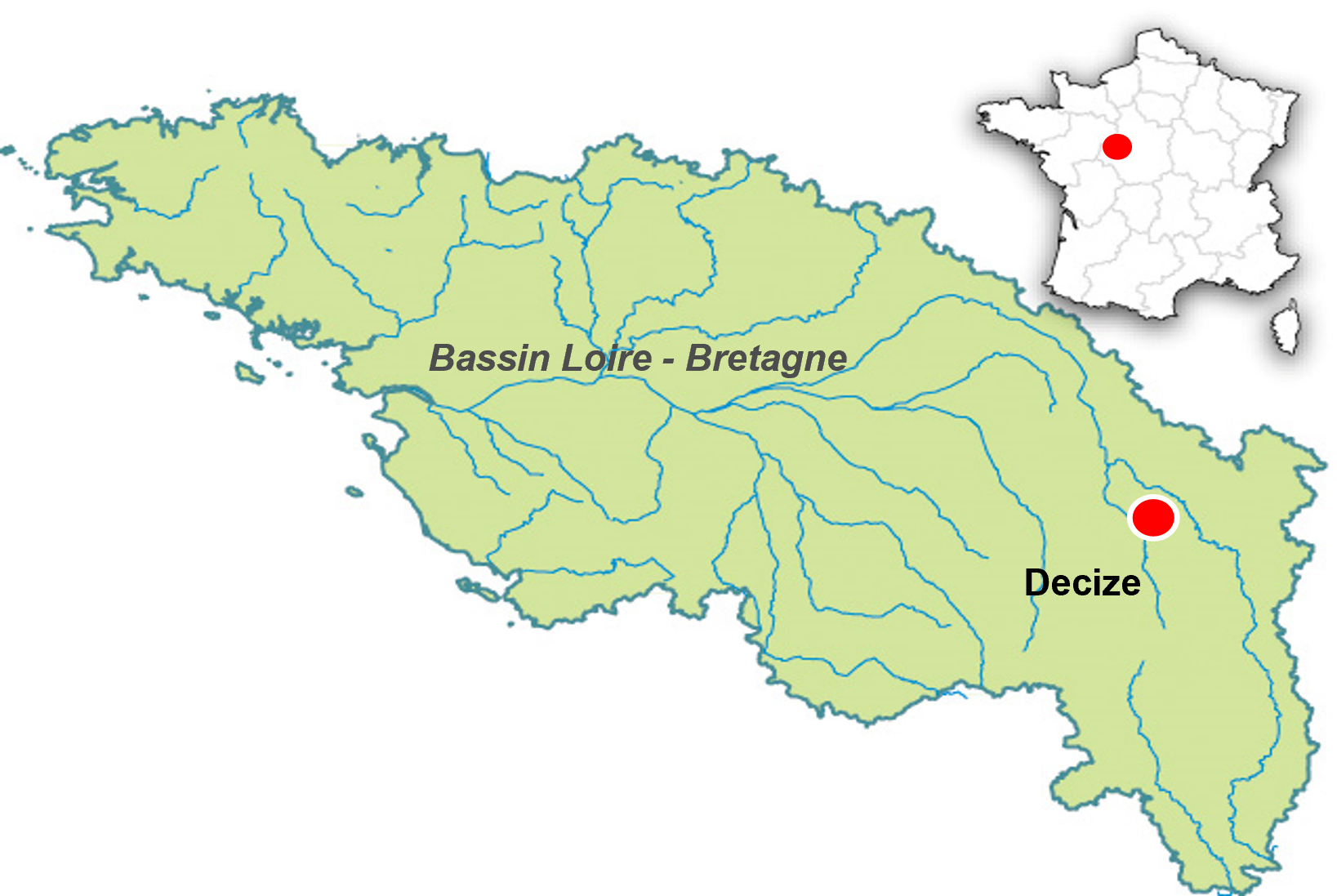

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

| Département | NIEVRE |

| Localisation | SAINT-LEGER-DES-VIGNES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Démantèlement du barrage de Blois

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2009 novembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400565

|

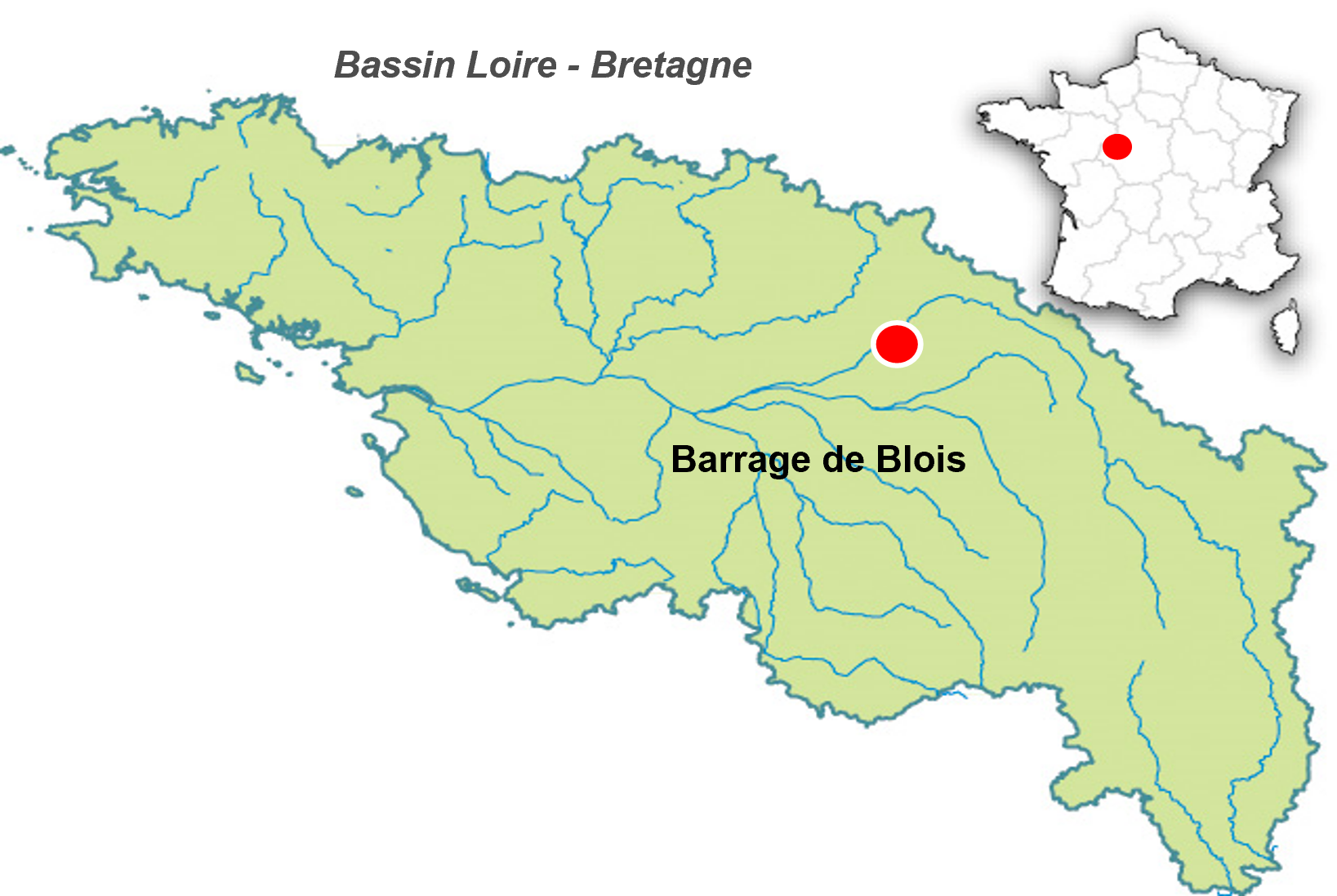

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | LOIR-ET-CHER |

| Localisation | VINEUIL |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Réaménagement écologique du plan d'eau de Saint-Cyr

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Remodelage et régalage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 juillet 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 40.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | O - Lacs d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides artificielles |

| Type hydrogéomorphologique | Plateau |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

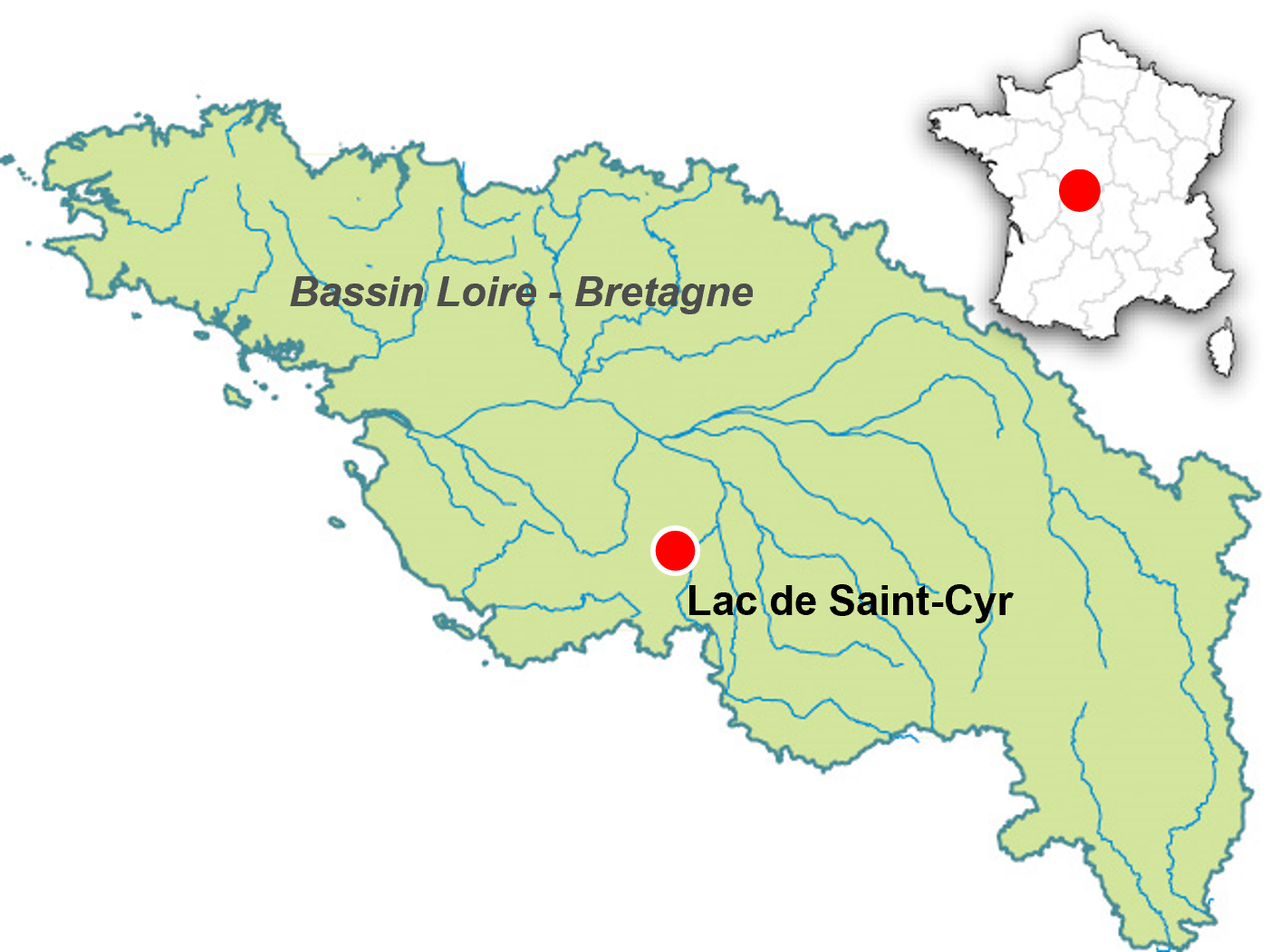

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | VIENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Restauration de la boire de Bessé dans le Maine-et-Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | MAINE-ET-LOIRE |

| Localisation | GENNES-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Actions préalbles aux travaux de restauration des marais estuariens du Nord Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Réouverture d’embouchure |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 6500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Estuarien |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Restauration de 40 annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2226.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

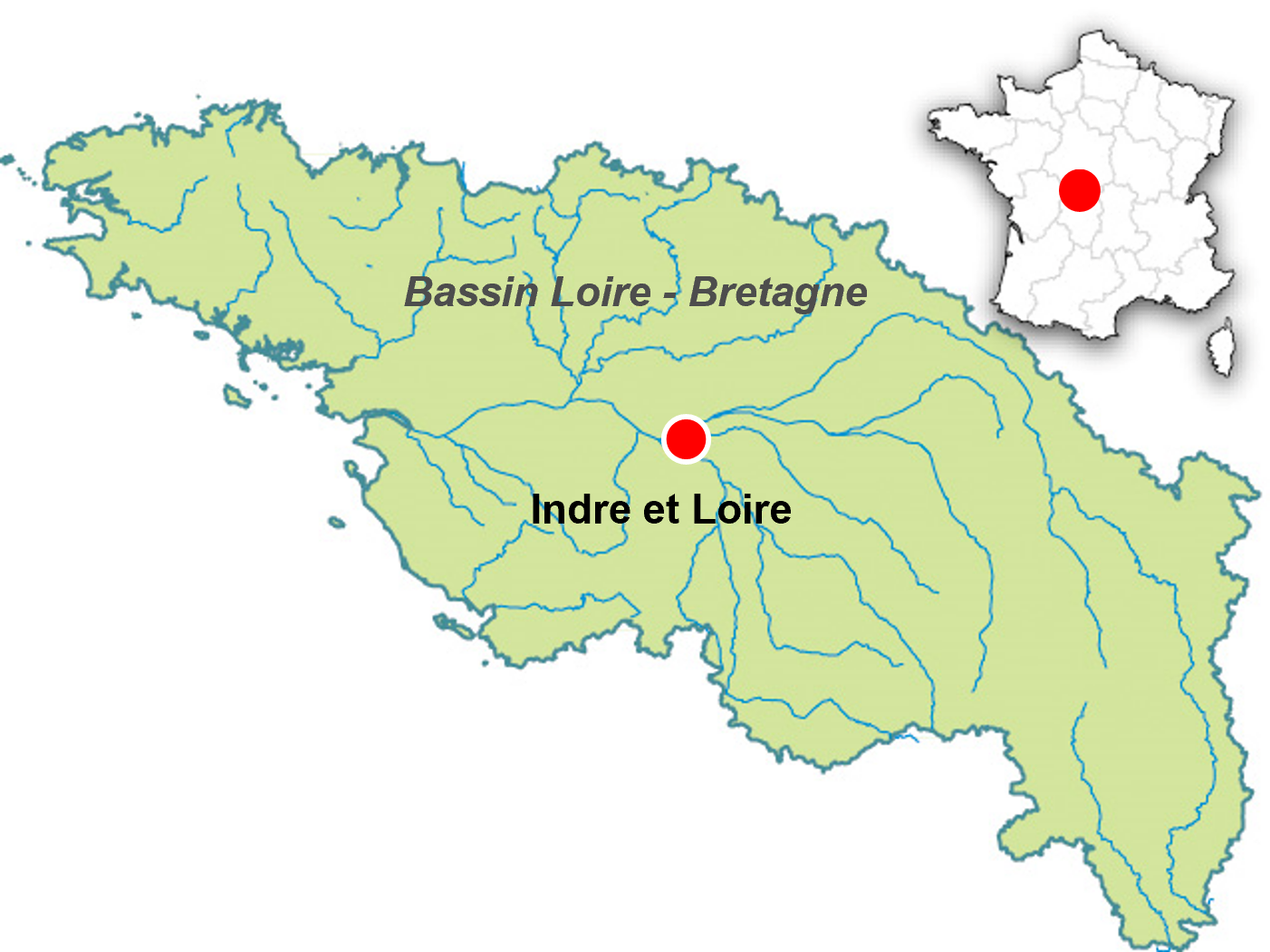

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | INDRE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Restauration et entretien de lieux prairiaux connexes à la rivière dans les gorges de la Bouble

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Fauche |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.30 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

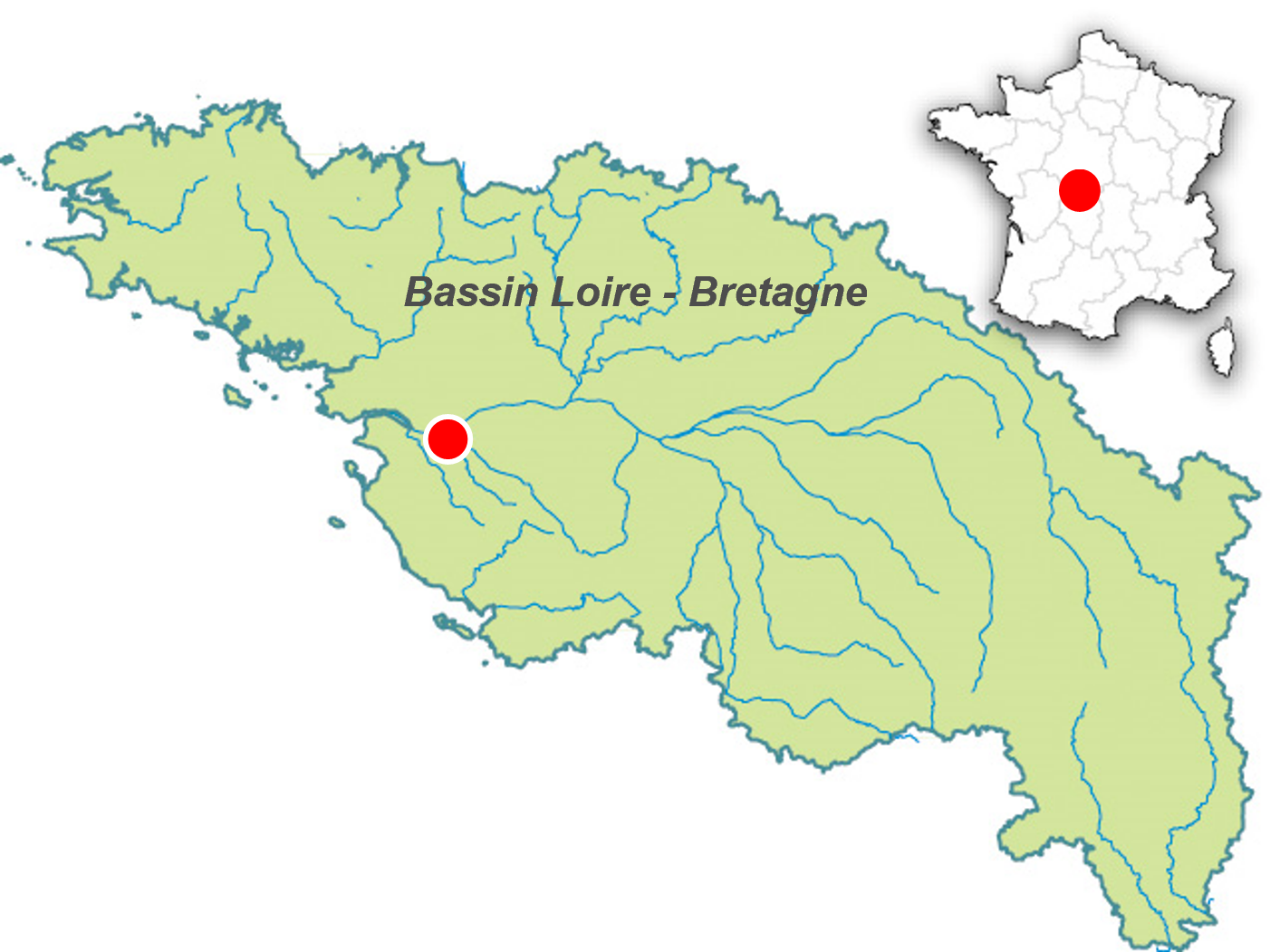

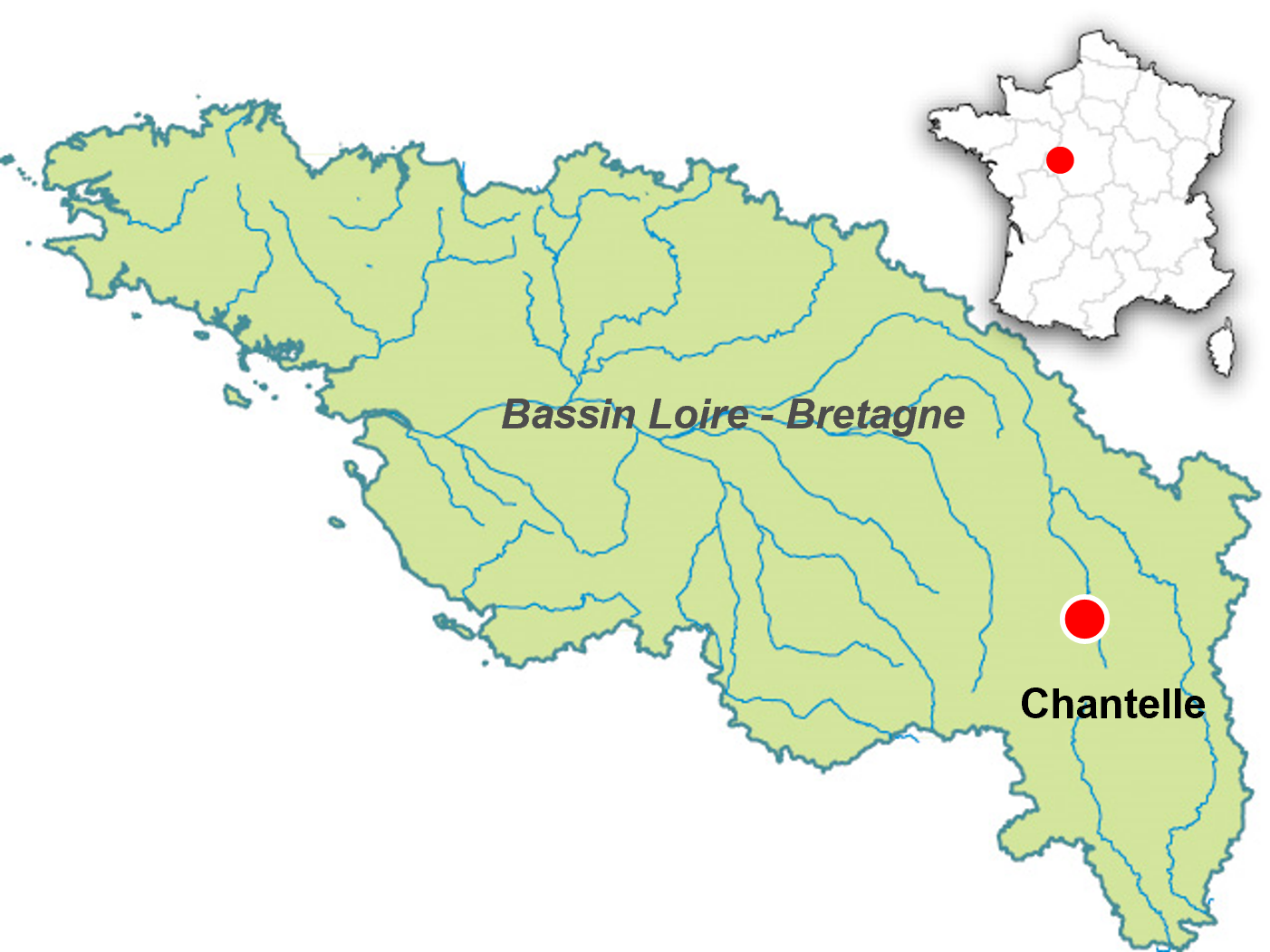

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | CHANTELLE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les gorges de la Bouble s’étendent sur près de 5 km et sont peu encaissées (50 mètres au plus). Ce site de 170 hecatres est composé de gorges forestières et d’un plateau à prairies bocagères. Cette mosaïque de milieux accueille une faune et une flore spécifiques et remarquables.

L’Espace Naturel Sensible des Gorges de la Bouble bénéficie d’un programme d’actions quinquennal dont l’objectif est de préserver, gérer et valoriser les richesses écologiques, paysagères et culturelles. Les actions de restauration, d’entretien et de sensibilisation du public sont conduites en concertation avec les acteurs locaux et par voie de convention.

Les travaux ont été conduits par phases progressives afin d’appréhender la réaction des milieux et des espèces et de pratiquer une gestion conservatoire adaptée et concertée.

- 2008 : premiers travaux de débroussaillage et d’abattage sélectifs sur une ancienne prairie (5 000 m²)

- Eté et automne 2009 : débroussaillage d’entretien mécanique sans export du broyat

- hiver 2010 : 1 900 m² de résineux abattus ainsi que 64 peupliers en bord de rivière pour recréer une prairie (2 500 m²) et régénérer la ripisylve

- 2010, 2011, 2012 : débroussaillage. Cette fauche tardive, réalisée à mi-juillet et en octobre, a favorisé le développement des cortèges floristiques prairiaux et le cycle d’un plus grand nombre d’espèces.

- Hiver 2012 : réalisation d’un couloir prairial de 110 mètres sur 25 à 45 mètres (3 700 m²) afin de connecter les prairies restaurées et de favoriser le déplacement des espèces. Implantation de parcs de pâturage (920 mètres de clôture agricole) en vue d’un pâturage extensif ovin ou équin.

Au total, 1,3 hectare de prairies et ripisylves ont ainsi été restaurées en connexion avec d’autres prairies mitoyennes situées en partie dans l’enceinte de l’abbaye de Chantelle. Cet ensemble prairial représente une surface globale de 2,47 hectares.

Le suivi botanique indique que les milieux évoluent lentement vers des végétations prairiales.

Publication du recueil : 2013

Expérimentation sur l'incision d'un lit de rivière en Basse-Normandie: le Pas d'âne

Créée le 30/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2011 mai 2011 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de tête de bassin |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | PNR Normandie-Maine |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2502015

|

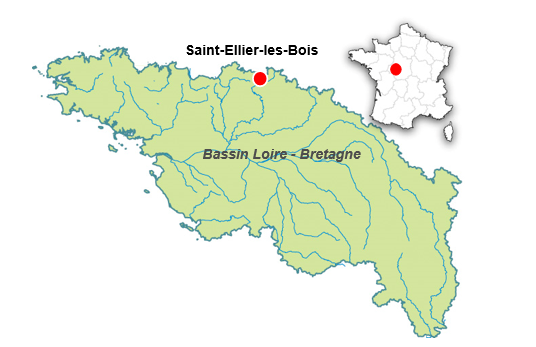

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NORMANDIE |

| Département | ORNE |

| Localisation | SAINT-ELLIER-LES-BOIS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Situé au cœur du PNR Normandie-Maine, le Sarthon est une rivière de tête de bassin versant du massif Armoricain dont le potentiel salmonicole est particulièrement intéressant. Toutefois, les ruisseaux affluents du Sarthon, du fait de leur faible gabarit, souffrent des travaux hydrauliques passés. Ceux-ci ont modifié leurs caractéristiques et ont notamment induit des phénomènes d’incision de lit facilités par des fonds localement sablo-argileux.

Dans le cadre du contrat de restauration entretien du Sarthon, la Fédération départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques de l’Orne (FDPPMA), en partenariat avec le Parc, a engagé une opération pilote de recharge sur une portion du ruisseau du Pas d’âne, dont le lit est particulièrement incisé (jusqu’à 2 mètres) consécutivement à des travaux de rectification. Ce chantier répondait au souhait du propriétaire de rehausser le lit du cours d’eau pour des raisons de sécurité.

Parallèlement, les objectifs étaient de restaurer une granulométrie de fond favorable à la reproduction des salmonidés et de limiter l’effet drainant lié à l’incision, tout en redynamisant les mécanismes d’érosion latérale afin de permettre une diversification des habitats par la reconstitution de sous-berges et une recharge naturelle ultérieure. Cette opération a affiné la technique de recharge à mettre en œuvre sur ce type de ruisseau de tête de bassin.

Ce projet étant une première sur le bassin versant, un suivi relatif au déplacement des matériaux et à l’évolution des formes du lit que la recharge implique a été programmé sur deux ans au moins. Celui-ci repose sur deux principaux paramètres : profil en long et profil en travers du lit.

Après un an, le suivi a mis en évidence :

• un important déplacement des matériaux, qui ont dévalé sur une centaine de mètres sous la zone de recharge, limités en aval par une buse ennoyée, les pentes fortes et les profils en travers étroits favorisant la reprise d’érosion ;

• la reprise d’incision sur un secteur dont la pente est de 12 %, mais une érosion dirigée contre les berges pour des pentes de moins de 8 % et des profils en travers très étroits, favorisant la diversification des formes du lit et la recharge naturelle ;

• la formation de banquettes ou atterrissements dans le lit, favorisée par les profils de cours d’eau évasés, en dépit des pentes comprises entre 3 et 7 % ;

• la très nette amélioration du potentiel de fraie en lien avec une modification de la granulométrie des fonds.

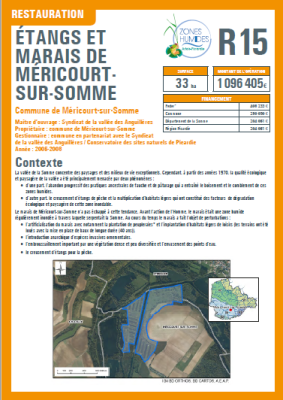

Restauration de l'Etang et Marais de Méricourt-sur-Somme

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Hydromorphologie Restauration de frayères Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2006 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 33.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | SOMME |

| Localisation | ETINEHEM-MERICOURT |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS