action consistant à prévenir de la destruction ou à utiliser au mieux un espace

Pose de clôtures sur la tourbière de la Ferrière

Page mise à jour le 19/10/2017

Créée le 03/03/2010

Créée le 03/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 40.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR7401123

FR7412003

|

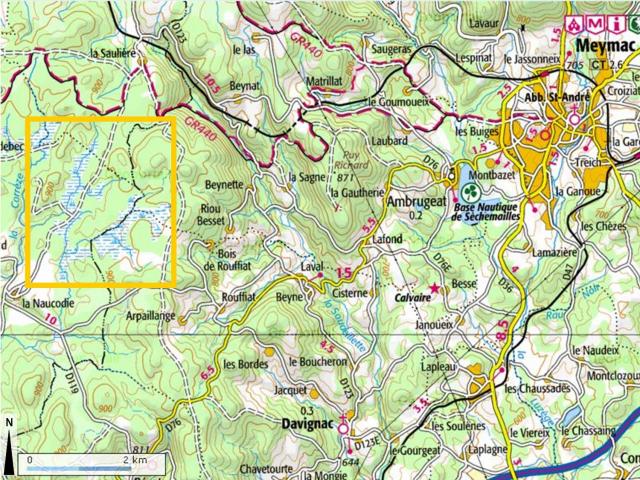

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

LIMOUSIN |

| Département(s) |

CORREZE (19) |

| Communes(s) |

DAVIGNAC (19071) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Création de clôture permettant la mise en place de pâturage bovin à vocation conservatoire.</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le site, entièrement en zone humide, a une superficie de 100 ha. Il comprend des milieux tourbeux et prairies humides. Anciennement drainé, puis restauré, il est le cadre d'activités agricoles (pâturage bovin) et forestières.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Le CREN Limousin a 40 ha en gestion (bail et conventions publiques (ONF) et privées) ; Natura 2000 a permis de financer les travaux d'aménagement pastoral.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">- la végétation a été éliminée (lande tourbeuse, bourdaine) sur 4 à 5 mètres de large (emprise importante facilitant l'entretien par la suite) par bûcheronnage, élagage et/ou débroussaillage. Un gyrobroyeur a été monté à l’arrière d’un tracteur avec roues jumelées à l’avant et roues-cages à l’arrière.</p><p style="text-align: justify;">- les rémanents ont été déposés à l’extérieur du site, le bois valorisable mis en bord de site.</p><p style="text-align: justify;">- Les piquets sont en châtaigner écorcé. Ceux de coin ont 2m50 de long, 20cm de diamètre, et sont enfoncés à 60-80 cm de profondeur. Lorsque le sol est trop meuble, des jambes de force ont été ajoutées. Les piquets entre les coins ont 1m80 de long et 12-14 cm de diamètre. Lorsque le sol est trop humide et trop meuble, des piquets de 2m20 ont été retenus et enfoncés plus profondément. Le travail s'est fait avec un enfonce-pieu sur tracteur avec roues jumelées et roues-cages. Lorsque le sol n’était pas assez portant, les piquets ont été enfoncés à la main.</p><p style="text-align: justify;">- La pose des fils (barbelés sur 3 rangs pour permettre le passage du gibier) a été effectuée à la main (déroulage et pose).</p><p style="text-align: justify;">Le parc ainsi mis en place fait 20 ha (2300 m linéaires de clôture).</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p>Entretien sous la clôture tous les 2 ans avec débroussailleuse ou tracteur et épareuse (d’où la nécessité d’avoir une emprise large). Durée de vie d’une clôture si elle est bien entretenue : 10-15 ans</p>

Le suivi

<p>Aucun.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Il faut prévoir le moyen de franchir le cours d’eau en début de chantier pour éviter d’abimer les berges et de s’embourber, comme ce fut le cas sur ce chantier. Deux piquets ont été posés en travers du cours d’eau en cours de chantier pour faire passer le tracteur. Si le passage est temporaire pour la durée du chantier, deux piquets suffisent. Si le passage doit être permanent et également utilisé par des animaux, il vaut mieux installer un passage plus approprié.</p><p style="text-align: justify;">Les éléments aussi importants à prendre en considération sont :</p><p style="text-align: justify;">- de choisir la période la plus sèche de l’année pour faire les travaux</p><p style="text-align: justify;">- de faire le bûcheronnage avant la pose de la clôture !</p><p style="text-align: justify;">Un point important est d’avoir de bons piquets de coin, bien solides : 20 cm de diamètre et mettre une jambe de force si nécessaire.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Aucune.</p>

Coûts

<p>Travaux effectués en interne par l'équipe technique du CREN Limousin (2 à 4 personnes) sur 58 jours (journées de 8 heures). 3600 € d'achat de matériel (piquets, barbelés, crampillons).</p>

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

19700

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 19700 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Etat - Union Européenne |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | CREN Limousin

|

| Contacts | Erwan Hennequin |

|

6 Ruelle du Theil

87510 SAINT-GENCE

ehennequin@conservatoirelimousin.com |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création de mares et de zones d'étrépage dans le marais des Hauts Buttés (08)

Page mise à jour le 05/06/2018

Créée le 03/03/2010

Créée le 03/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Création de mares et de zones d'étrépage dans le marais des Hauts Buttés (08) |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.20 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | APB |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2100273

FR2112013

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Favoriser le développement des espèces (faune et flore) caractéristiques des landes humides et des tourbières

Diversifier les strates herbacées

Le milieu et les pressions

Le marais des Haut-Buttés se compose majoritairement de marais tourbeux acides et de landes humides. Trèfle d'eau, Linaigrette et Drosera font partie des espèces présentent sur le site.

Les opportunités d'intervention

La commune de Monthermé a toujours eu une vigilance particulière pour cette zone humide, le classement en site Natura 2000 a permis l'accès à des fonds pour mettre en oeuvre ces travaux. Ils ont été réalisés par l'office national des Forêt, ancien animateur du site Natura 2000.

Les travaux et aménagements

Au total 10 zones d'étrépage et 4 mares ont été crées en 2007 et 2008. Une pelle mécanique adaptées aux sols peu portants a été utilisée. Le chantier a été suivi par l'ONF, animateur du site Natura 2000 à l'époque. L'ensemble des matières organiques a été exporté en dehors du marais pour ne pas impacter les habitats d'intérêt communautaire voisins.

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

En termes de gestion, une partie du marais est laissée en libre évolution (50% de sa surface), tandis que l'autre moitié est gérée par pâturage équin (konik polski). Cette race rustique et légère impacte moins le sol que les races locales ardennaises. Cette mesure a été mise en place grâce à un contrat Natura 2000.

Actuellement, un léger pâturage par 3 chevaux est réalisée sur le marais, avec une rotation sur 3 parcs pour limiter le surpâturage de certaines zones.

Les mares et les zones d'étrépage sont laissées en libre évolution. Quelques secteurs ont été mis en défens en 2018 suite à une concertation avec les associations naturalistes et le lycée agricole de Saint-Laurent, pour limiter l'impact du pâturage sur la végétation des mares.

Le suivi

Un suivi bisannuel de la végétation des zones étrépées et des mares est réalisée, tandis qu'un suivi trisannuel est effectué pour le suivi des odonates. Les suivis de végétation reposent une méthode de présence/absence des espèces. Pour les odonates, il s'agit également d'un suivi qualitatif.

Le bilan et les perspectives

Il est malheureusement difficile de tirer des conclusions fiables sur l'impact des travaux, notamment car un état initial avant travaux n'a pas été réalisé. De plus, les suivis ont effectivement débuté en 2012 et un second passage a eu lieu en 2015 pour la botanique.

Il faudra donc d'autres relevés et un peu plus de recul pour décrire l'évolution de ces zones restaurées.

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

40000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - FEDER - FEADER - Etat - Région - Agence de l'eau Rhin-Meuse |

| Partenaires techniques du projet | - Parc Naturel Régional des Ardennes - Office National des Forêts - Société d'histoire Naturelle des Ardennes - Lycée agricole de Saint-Laurent |

| Maître d'ouvrage | Commune de Monthermé

|

| Contacts | Monsieur le Maire |

|

Hôtel de ville

08800 Monthermé

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

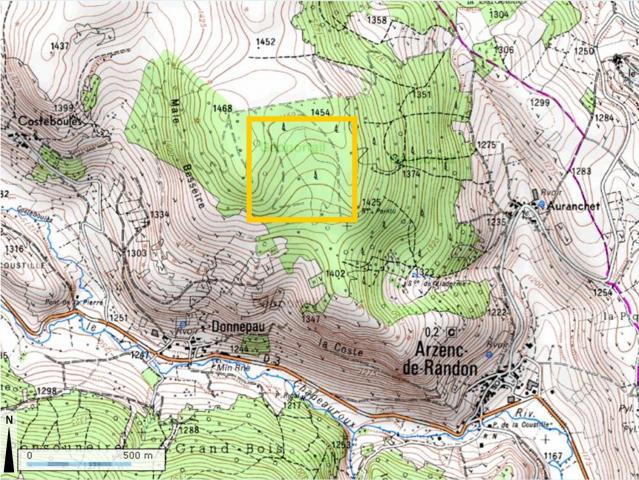

Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet

Page mise à jour le 06/03/2018

Créée le 26/02/2010

Créée le 26/02/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2006 novembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 5.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | SDAGE Loire Bretagne |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0234 FRGG049 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

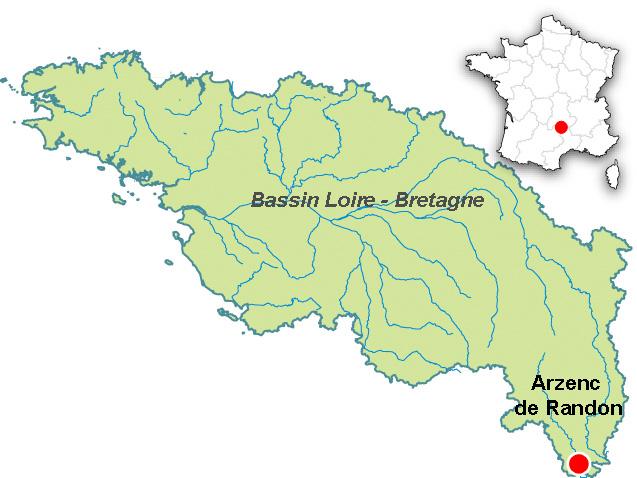

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

LOZERE (48) |

| Communes(s) |

ARZENC-DE-RANDON (48008) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p style="text-align: justify;">Assurer le maintien de la tourbière d’Auranchet dans un bon état de conservation en organisant les activités présentes sur le site :</p>

<p style="text-align: justify;">- maintien d’une activité pastorale compatible avec la sensibilité du site (faible pression pastorale ; aménagements pastoraux)</p>

<p style="text-align: justify;">- contrôle de la dynamique des ligneux (en particulier des résineux)</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Tourbière de surface moyenne située en tête de bassin versant. D’origine soligène, elle présente une dynamique ombrotrophe importante. Le site présente un enjeu patrimonial important avec 2 habitats d’intérêt communautaire dont un prioritaire (tourbières hautes actives et tourbières de transition) et la présence d’espèces protégées (Drosera rotundifolia, Carex limosa, Rana temporaria) et patrimoniales (Vaccinium microcarpum, Vaccinium oxycoccos, Gallinago gallinago). Le site, enclavé dans des plantations forestières (Picea abies), est l’objet d’une activité pastorale extensive (pâturage estival par bovins ou ovins selon les années ; pression pastorale faible). En 2004, la tourbière présentait une dynamique ligneuse importante avec la présence d’arbres et de semis de Pins sylvestres (Pinus sylvestris) et quelques Epicéas (Picea abies). Des feuillus sont également présents (Betula pubescens, Betula pendula, Salix spp.)</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le site a été répertorié dans le cadre de l’inventaire des tourbières de Margeride réalisé par le CDSL en 2002-2003.</p><p style="text-align: justify;">En 2004, le CDSL a réalisé une démarche d’animation foncière dans le cadre de la création de son service d’aide à la gestion des zones humides (SAGNE 48) auprès de l’agriculteur gestionnaire du site, de la commune d’Arzenc de Randon et de l’ONF (section de commune relevant du régime forestier). La formalisation de la mise en oeuvre d'une gestion durable concertée de ce site a été possible grâce à la réalisation d’un plan de gestion et l'adhésion d'un agriculteur au service SAGNE 48,(suivi technique et écolgique du site ; préconisations de gestion pastorale et travaux...). 2005 fut l'année des réunions et des rencontres sur site avec les différents partenaires ainsi que du montage des dossiers de demande de financement. Les travaux ont été réalisé à l'Automne 2006 et à l'été automne 2007.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;"><strong>Travaux de bûcheronnage/ débardage : </strong></p><p style="text-align: justify;">- marquage des arbres réalisé par l’ONF avec le CDSL ;</p><p style="text-align: justify;">- coupe sélective des Pins sylvestres, coupe systématique des semis d’Epicéas ;</p><p style="text-align: justify;">- débardage adapté par traction animale (cheval), les difficultés d'accès et la faible portance contre-indiquent l'utilisation d'engins motorisés;</p><p style="text-align: justify;">- billonnage, ébranchage et mise en tas des rémanents hors du site</p><p style="text-align: justify;">- expérimentation de cerclage sur Pins sylvestres et Bouleaux (quelques arbres)</p><p style="text-align: justify;">Le volume de bois coupé est d'environ 40m3 sur 2,5 hectares. Les travaux ont été réalisés sur les secteurs les plus sensibles de la tourbière par une entreprise spécialisée dans le débardage par traction animale (chevaux) et par l’agriculteur gestionnaire sur les marges les moins sensibles.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Agrandissement du parc de pâturage (aménagements pastoraux) :</strong></p><p style="text-align: justify;">- intégration de 0,3 ha de lande sèche bordant la tourbière dans le parc de pâturage avec élagage des arbres en bordure,</p><p style="text-align: justify;">- pose de clôture ;</p><p style="text-align: justify;">- girobroyage par tâches de la lande sèche ;</p><p>Les travaux ont été réalisés par l’agriculteur gestionnaire. Le CDSL a suivi l’ensemble des travaux qui ont fait l’objet de rencontres régulières avec l’ensemble des partenaires dans les phases préparatoire et de réalisation.</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p style="text-align: justify;">La gestion courante du site est liée à l’activité pastorale menée de manière très extensive sur le site . Un plan de gestion a été réalisé en 2004 par le CDSL et donne un certain nombre de préconisations de gestion pastorale.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Les suivis réalisés sur le site sont aussi bien d'ordre écologique que technique.</p><p style="text-align: justify;">- suivi botanique et photographique (suivi annuel ou bisannuel) : placettes permanentes avec relevés phytosociologiques état initial : 23/06/2005 suivi 1 (avant travaux) : 01/09/2006 suivi 2 : 08/07/ 2008</p><p style="text-align: justify;">- suivi de la gestion pastorale (calendrier de pâturage) et accompagnement technique de l’agriculteur (contacts et rencontres régulières)</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">- le suivi régulier du site (visite de terrain annuelle ou bisannuelle, photographies, suivi de placettes botaniques) semble conforter les choix de gestion relatifs aux travaux de coupes (nombre des espèces végétales en augmentation sur les placettes de suivi ; maintien des espèces d’intérêt patrimonial, 1ère observation de Carex limosa après travaux).</p><p style="text-align: justify;">- les travaux de débardage à cheval demandent à être réfléchis: localisation des zones de dépôt pour faciliter au maximum le travail du cheval et limiter les impacts sur le milieu (secteurs très humides) en privilégier des distances courtes de débardage. L'accessibilité à une seule zone de dépôt avec une légère montée a demandé un effort important du cheval et fortement ralenti le travail (moyenne de débardage de 12 tiges à l’heure).</p><p style="text-align: justify;">- la gestion de la tourbière d’Auranchet a fait l’objet de nombreuses rencontres entre les partenaires. Le diagnostic était partagé et les travaux ont été réalisés dans de bonnes conditions (nombreuses rencontres sur site avant et pendant les travaux ; entreprise expérimentée...).</p><p style="text-align: justify;">A titre d’anecdote, les billons de bois issus des travaux de coupe ont été mis à disposition des habitants de la section de commune.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Un communiqué de presse a été réalisé et une page web sur ce territoire, a vue le jour sur le site internet du CDSL.</p>

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

3000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’Eau Loire-Bretagne - Conservatoire des Espaces naturels Languedoc-Roussillon - Agriculteur gestionnaire du site |

| Partenaires techniques du projet | - Office National des Forêts - Agriculteur gestionnaire du site |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire Départemental des Sites Lozériens

|

| Contacts | Anne Rémond |

|

5 bis impasse Félix-Remise

48000 Mende

cdsl@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>CDSL (2003). Inventaire des tourbières et micro-tourbières de Margeride (Lozère). Note de synthèse et fiche « Zone Verte ». 23 p.</p>

<p>CDSL (2004). Plan de gestion de la Tourbière d’Auranchet (commune d’Arzenc de Randon), 7p.</p>

<p>CDSL (2008). Tourbière d’Auranchet : suivi botanique 2005-2008.8 p.</p>

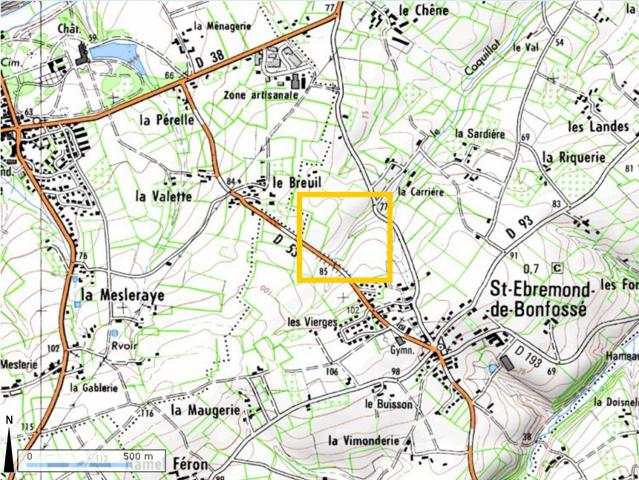

Contribution à la mise en valeur d’un réseau de mares communales de Saint-Ebremond-de-Bonfossé

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 15/02/2010

Créée le 15/02/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Contribution à la mise en valeur d’un réseau de mares communales de Saint-Ebremond-de-Bonfossé |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2008 juillet 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 1.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides ponctuelles |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

HR317 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE |

| Département(s) |

MANCHE (50) |

| Communes(s) |

SAINT-EBREMOND-DE-BONFOSSE (50465) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Création d'un réseau de mares</p>

<p>Projet de lieu de promenade et de détente</p>

Le milieu et les pressions

<p>Dans le cadre de l’aménagement de son territoire, le conseil municipal de Saint-Ébremond-de-Bonfossé a souhaité aménager un secteur en marge du bourg. Implantée dans le bocage mitoyen, cette zone est parcourue par deux ruisseaux confluents additionnés de zones humides. Ces milieux se situent au cœur de ronciers alternant avec des landes à Fougère aigle. Dans ce contexte paysager de petite vallée armoricaine soumise à la déprise agricole, c’est un projet de lieu de promenade et de détente qui est envisagé. L’objectif est aussi de permettre aux enseignants d’emmener les enfants à la découverte de la nature à proximité de l’école de Saint-Ébremond-de-Bonfossé. En parallèle à la plantation d’arbres, la construction d’un plan d’eau a été envisagée. Pour être accompagné dans sa démarche de conception de cet aménagement, le maire a sollicité l’intervention du Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie (CFEN), développeur du Programme Régional d’Actions pour les Mares de Basse-Normandie.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>A l’origine, les élus ont souhaité s’orienter vers la création d’un étang destiné à la pêche mais ce type d’aménagement pose deux problèmes importants. D’une part, la création d’étangs alimentés de façon permanente ou temporaire nuit à la disponibilité de la ressource en eau pour les habitants du territoire, tant aux plans quantitatifs que qualitatifs; d’autre part, la création et l’entretien des plans d’eau sont soumis à une réglementation très stricte qui vise à stopper leur multiplication, particulièrement problématique en Basse-Normandie. Pour étayer ces éléments, une visite de terrain à destination des deux élus en charge du projet a été organisée sur la commune de Saint-Jean-de-Savigny (50), où plusieurs mares avaient été créées dans un contexte similaire, plusieurs années auparavant. Le piège à sédiments que peut constituer un plan d’eau induisant un important entretien (curage) fut discuté à cette occasion. Le mode d’aménagement de mares a également pu être explicité à partir des observations réalisées sur le terrain. Nourri de nouveaux éléments de réflexion, le projet des élus de Saint-Ébremond-de-Bonfossé a évolué progressivement. De plus, considérant qu’un étang préexistait au lieu-dit « la Percherie », où des potentialités réelles d’aménagement avaient été mises en évidence par le Conseil municipal, le choix fût pris de faire évoluer le projet de création d’un étang vers celui d’un réseau de mares.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Un certain nombre de principes simples ont permis de préciser le projet d’aménagement :</p><p style="text-align: justify;">- aucune contrainte réglementaire spécifiquement liée au site n’est identifiée ;</p><p style="text-align: justify;">- une mare ne doit pas être reliée à un ruisseau, que ce soit de manière permanente ou temporaire ;</p><p style="text-align: justify;">- les mares ne doivent pas prendre la place des petites zones humides dont l’importance primordiale dans le bon fonctionnement des hydrosystèmes continentaux est intimement liée à leur multiplicité.</p><p style="text-align: justify;">- Si une mare est implantée dans une zone humide, elle ne doit en occuper qu’une petite partie ;</p><p style="text-align: justify;">- la richesse faunistique et floristique des mares est liée à leur diversité typologique (formes, profondeur, ombrage…) ;</p><p style="text-align: justify;">- lors du chantier, la pelle mécanique doit surtout dégrader le moins possible le sol et la végétation au milieu desquels la mare sera creusée.</p><p style="text-align: justify;">La terre excavée ne doit surtout pas être laissée en andain sur les bords de la mare mais doit au contraire être exportée. Le chantier de creusement des trois mares s’est déroulé le 9 juillet 2008. Une pelle mécanique de 17 tonnes, équipée de chenilles de type marais d’une largeur de 80 cm a été utilisée. Les trois mares, d’une superficie inférieure ou égale à 50 m2 chacune, ont été réalisées en 3 heures, comprenant le temps de régalage des argiles, sur les secteurs de prairies mésophiles du site.</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p style="text-align: justify;">La création de mares doit répondre à au moins un objectif précis. Dans le cas présent, c’est un rôle « pédagogique » qui fut assigné aux trois mares. Lors du passage de terrain réalisé le 17 juin 2008, les zones d’implantation des mares ont été déterminées en suivant toutes ces préconisations. Un enseignant désireux de faire découvrir à ses élèves la petite faune aquatique s’est joint au groupe pour contribuer à étoffer le projet. Enfin, les mares ne nécessitent pas d’entretien. Aucune espèce ou habitat d’intérêt majeur n’y étant associée, leur atterrissement progressif est garant de leur intérêt écologique, dans une approche évolutive et dynamique. En fin atterrissement, une action de curage pourra être envisagée à échelle de 10 ans ou plus.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’ensemble des préconisations de conception et de réalisation des mares a été respecté. Au mois de novembre, un passage de terrain a permis d’établir d’une part, une fiche descriptive pour chacune des mares et d’autre part, un inventaire des invertébrés aquatiques à raison d’une prospection par filet troubleau de 45 minutes par mare.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">L’analyse des résultats des suivis montre que quatre mois après leur creusement, les mares abritent déjà une faune variée comportant plus de 20 espèces d’invertébrés aquatiques.</p><p style="text-align: justify;">La mare "1" se caractérise par un faciès plus forestier en raison des feuilles mortes, provenant du chêne proche, qui tapissent déjà son fond. Avec ses berges abruptes en contact avec des zones de sol relativement sec, la colonisation végétale de la mare est particulièrement lente. La faune aquatique y a cependant pris place et abrite notamment une forte densité des étonnantes larves du genre Chaoborus, ou « larves fantômes », dont l’observation du mode de déplacement en aquarium fournira un support pédagogique très intéressant.</p><p style="text-align: justify;">La mare "2" est la plus profonde. C’est pourquoi, même si ses berges sont déjà densément végétalisées par la glycérie flottante, il est probable qu’elle conservera pendant de nombreuses années une part importante d’eau libre en surface. C’est la mare la plus riche en espèce d’invertébrés, de nombreux coléoptères aquatiques y ont été rencontrés. Dans ce cadre bocager relativement préservé, les mares créées constituent des milieux vivants. Ainsi, deux espèces peu communes dans notre département s’y développent : Stectonectes lepidus et Hydroporus tristis. Considérant leur rareté, la création des mares dans ce secteur préservé contribue d’ors et déjà, et à l’évidence, au maintien de la biodiversité dans notre département. Peu après le chantier, des libellules déprimées sont venues pondre dans la mare "2". C’est ainsi que plusieurs de leurs larves ont pu être récoltées et identifiées : c’est pour le moment la seule espèce de libellule a avoir colonisé ces toutes nouvelles mares. D’autres viendront sans nul doute enrichir la faune de ces mares, dès le printemps prochain. A l’état adulte, ces prédateurs constitueront un sujet d’observation privilégié pour les promeneurs sur le site. Une animation naturaliste destinée à leur faire découvrir le groupe des libellules pourra être proposée.</p><p style="text-align: justify;">La mare "3" est déjà végétalisée de façon assez importante, avec environ 40% de sa surface couverte de glycérie aquatique ou d’ache noueuse. Une dizaine d’espèces a pu y être recensée, dans une eau limpide. C’est probablement la mare qui sera la plus rapidement saturée de végétation hygrophile et aquatique. Elle offrira donc des conditions de vie originales et complémentaires des autres mares créées.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la renouée du Japon est présente sur le site. Il s’agit d’une espèce végétale invasive c'est-à-dire introduite dans notre pays et qui s’installe en éliminant les autres plantes sauvages. Des actions de gestion ciblées visant à l’éradiquer doivent être entreprises. La méthode la plus efficace semble être la fauche suivie d’un bâchage. La bâche sera piétinée régulièrement pour casser les jeunes pousses et éviter qu’elles ne sortent par ses côtés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.</p><p style="text-align: justify;">En ce qui concerne l’aménagement du site, au débroussaillage d’octobre 2007 a succédé la reprise de la fougère aigle. Cette reprise concerne les secteurs les plus secs. Une intervention mécanisée et répétée de fauche avec exportation des rémanents et, soit brûlage sur tôle, soit stockage dans un coin de parcelle en bas du site est à envisager de manière répétée pour les 2 ou 3 années à venir, à raison de 2 à 4 passages par an visant à épuiser la fougère aigle.</p>

La valorisation de l'opération

<p>- Rédaction d'une note technique : CHEREAU L., 2008. – <em>Aménagement de mares dans un parc périurbain. Rapport du Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie pour la commune de Saint-Ébremond-de-Bonfossé</em> : 12 p.<br />- Réalisation d'actions pédagogiques à <em>destination </em>du grand public et de milieux scolaires.</p>

Coûts

<p>Le coût de l’intervention du pelleteur s’est élevé à 2100 euros.</p>

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

2100

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2100 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Commune de Saint Ebremond de Bonfossé, Le Bourg, 50750 Saint Ebremond de Bonfossé |

| Partenaires techniques du projet | - Entreprise de Pelletage "Porée Jean-Michel", 26 r Bon Air 50750 SAINT ROMPHAIRE |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire Fédéral des Espaces Naturels de Basse-Normandie

|

| Contacts | Loïc Chéreau |

|

5 rue Charles de Coulomb

14120 Mondeville

loic-chereau@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

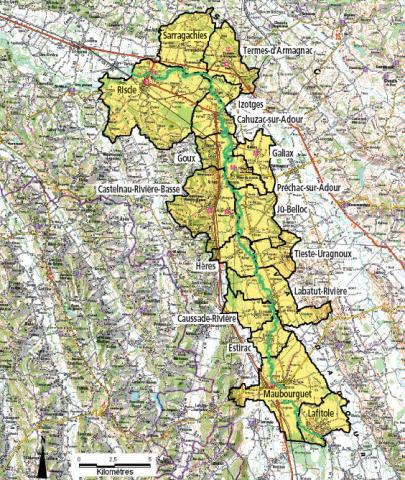

Définition concertée d’un espace de mobilité sur l’Adour

Page mise à jour le 17/04/2018

Créée le 20/01/2010

Créée le 20/01/2010

L'opération

| Catégories | Préservation et gestion |

| Type d'opération |

Définition de l'espace de mobilité du cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 décembre 2022 |

| Linéaire concerné par les travaux | 44000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Adour |

| Distance à la source | 72.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 35.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR237A FRFR327C |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Communes(s) |

AIGUILLON (L') (09003) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Délimiter un espace de mobilité « admis », allant dans le sens d’une restauration des phénomènes de régulation naturelle propre à la dynamique intrinsèque du cours d’eau</p>

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Définir les principes de gestion appropriés à cet espace</p>

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Ne pas augmenter le risque d’inondation</p>

Le milieu et les pressions

<p style="TEXT-ALIGN: justify">L’Adour est un fleuve important par sa taille et plus encore par son débit. Il draine un bassin de 17000 km² et se jette dans l’océan atlantique, au niveau du golfe de Gascogne après un parcours de 309 kilomètres. Cours d’eau de piémont en tresses à forte mobilité, il représente une des principales ressources en matériaux alluvionnaires du bassin Adour-Garonne. L’enjeu majeur lié à son bassin versant est l’agriculture avec environ 50 % de la surface agricole utile (SAU) en cultures irriguées, maïs notamment. Les espèces emblématiques du site sont la Cistude d’Europe, la Loutre d’Europe, la Lamproie marine et la Cordulie à corps fin. A partir des années 60, le lit de l’Adour a connu d’importantes extractions de granulats aussi bien en lit majeur qu’en lit mineur. Ces extractions ont provoqué un important encaissement du lit mineur réduisant de fait la fréquence des inondations dans le lit majeur, la rétraction des zones de divagation, l’abaissement du niveau de la nappe d’accompagnement, la déconnexion des annexes fluviales, etc. En recherchant son nouveau profil d’équilibre, des érosions de berges sont apparues conduisant les gestionnaires à stabiliser son tracé en plan et son profil en long. Des endiguements conséquents, des seuils et des protections de berges (26 % des berges) ont ainsi été mises en place sur l’Adour. La dynamique du cours d’eau a conduit les gestionnaires à entreprendre régulièrement des confortements des protections de berges.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Sur chacun des deux départements, les deux syndicats de protection contre les inondations n’avaient plus les moyens financiers de poursuivre une politique de lutte systématique contre les érosions et les inondations par la mise en place systématique d’enrochements liés ou libres. Parallèlement, la réglementation ayant aussi évoluée, les protections autres que celles des personnes n’étaient plus accompagnées financièrement par l’État. La politique de la protection systématique des berges par des méthodes classiques a ainsi montré ses limites tant en termes d’efficacité que de coûts. Pour cesser de répondre de façon ponctuelle aux demandes de consolidation de berges sans approche globale, l’Institution Adour et les deux syndicats locaux ont entrepris ensemble une réflexion pour concevoir une gestion intégrée, admise et durable de l’espace de mobilité de l’Adour. Le projet concerté implique les élus locaux, les partenaires institutionnels et les riverains soit : les 17 communes du territoire, les 2 départements, la région, l’Onema, les services de l’État, les fédérations départementales de la pêche, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural locale (SAFER) et la chambre d’agriculture.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="TEXT-ALIGN: justify">La concertation avec les acteurs du territoire a donné lieu à la définition d’un espace de mobilité admissible sur 1744 hectares. Cet espace prend en compte les enjeux que les élus ont souhaité protéger de la mobilité du cours d’eau : • protection des habitations contre les inondations et usages telles que les gravières lorsque leur capture peut entraîner une conséquence sur l’intérêt général et/ou la sécurité publique • captage d’eau potable • ponts et autres ouvrages d’art Des travaux sont prévus sur la période 2008 – 2018 et consistent à : • acquérir et échanger des parcelles comprises dans le périmètre défini • gérer la ripisylve et effectuer des plantations avec l’objectif de rétablir l’ancien corridor écologique • reculer et recréer des digues au plus près des enjeux à protéger • en présence d’enjeux liés à la sécurité publique et/ou à l’intérêt général et lorsque ces derniers ne sont déplaçables : protection des berges en génie civil. Ainsi l’espace de mobilité comprend des secteurs où les enjeux humains sont protégés de la dynamique du fleuve pour des raisons de sécurité publique et/ou d’intérêt général et des secteurs où la dynamique du fleuve peut s’exprimer sans entrave.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Déclaration d’Utilité Publique

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Au sein de l’espace de mobilité admissible, le principe premier est la non-intervention. Des interventions ciblées sont envisagées (protection de berges notamment) quand l’Adour menace d’atteindre la limite de l’espace de mobilité admissible et en fonction des enjeux. D’autres types d’intervention sont possibles : • Réouverture de bras • Gestion des structures alluvionnaires • Restauration de la ripisylve, etc. Le second principe est la maîtrise des enjeux: • Implantation limitée de nouveaux enjeux • Modification ou déplacement d’enjeux existants (digues, stations de pompage, routes, canaux …)</p>

Le suivi

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Un état initial sur le fonctionnement hydrogéomorphologique de l’Adour a été réalisé par un bureau d’étude. Une analyse de photos aériennes et une expertise de terrain ont permis d’aboutir à une cartographie précise de l’espace de mobilité fonctionnel du cours d’eau. Le suivi et l’évaluation des travaux est en cours de définition. Ils porteront sur l’évolution de l’érosion des berges, la stabilisation du fond du lit, les habitats des lits mineur et majeur. Parallèlement une étude sociale sur la perception des riverains et des élus de cet espace de mobilité sera menée.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="TEXT-ALIGN: justify">L’action de délimitation d’un espace de mobilité admis par les gestionnaires a été atteinte et a répondu aux objectifs initiaux. Ainsi 100 % de la masse d’eau est concernée par l’espace de mobilité. Cette action va permettre de restaurer la dynamique du cours d’eau et de favoriser la capacité de rajeunissement/renouvellement des milieux aquatiques associés au fleuve et par conséquent la richesse et la diversité de la mosaïque écologique. Il est encore trop tôt pour évaluer les travaux qui n’ont pas encore été engagés. Il faudra attendre plusieurs années avant d’avoir les premiers résultats. La DUP mise en place sur l’ensemble de l’espace de mobilité admis est apparue indispensable pour donner une existence légale à l’enveloppe de l’espace de gestion. La DUP n’est valable que pour 5 années, une intégration de l’espace de mobilité admis dans les documents d’urbanisme reste donc nécessaire. L’important niveau d’appropriation de la démarche par les élus est lié au fait qu’ils ont décidé eux-mêmes des solutions à adopter. La réflexion a été menée à travers la mise en place d’une concertation active impliquant les élus et les acteurs locaux, aussi bien dans le partage du diagnostic que dans la définition et dans le choix des orientations de gestion. Les usagers et les riverains ont également pu s’exprimer lors d’échanges sur le terrain ou en mairie. Des explications pédagogiques pour les élus, des journées « grand public » et des expositions expliquant le fonctionnement hydro-géomorphologique de l’Adour ont aussi été organisées en amont de la prise de décision. Économiquement, la comparaison entre le programme 1997-2007 et le futur programme montre un gain financier dans le temps en partie lié à la durée de vie limitée de certains aménagements (enrochement libre qui est emporté par la dynamique du fleuve en 4 à 5 ans). Une évaluation des gains économiques sera à réaliser à la fin des 10 années du programme au vu des actions prévues, réellement réalisées ou non.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Le projet a été valorisé localement au niveau des techniciens de rivière du bassin Adour-Garonne mais aussi au niveau des élus.</p>

Coûts

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Coût prévisionnel sur la période 2005 – 2018.</p>

| Coût des études préalables | 130 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 737 514 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

2 580 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3 732 814 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Sur la période 2005 – 2007 : agence de l’eau : 80% - Institution Adour : 20% - Sur la période 2008 – 2018 : agence de l’eau : 56 % - conseil régional : 17 % - Etat : 7% - Institution Adour : 20% |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau - conseil régional - Etat |

| Maître d'ouvrage |

Institution Adour

|

| Contacts | Fréderic Ré |

|

frederic.re@institution-adour.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="TEXT-ALIGN: justify">GEODIAG (2007). Action test "reconquête de l'espace de mobilité de l'Adour". Engagement de la phase de concertation. Approche technico-socio-économique. Acceptabilité de l'action-test et de sa mise en œuvre, Institution Adour: 48 + annexes.</p>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS