L'opération

| Type d'ingénierie écologique |

Préservation et gestion |

| Type de génie écologique |

Non renseigné

|

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau

Ressource en eau (quantité)

Contrôle des espèces invasives

|

Début des travaux

Fin des travaux |

mars 2008

mars 2017

|

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné

|

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) |

J - Lagunes côtières saumâtres/salées

|

| Type de milieu (SDAGE) |

Marais et lagunes côtiers

|

| Type hydrogéomorphologique |

Programme « Vert Demain » : Un programme de réduction de l’usage des pesticides et engrais en milieu urbain

|

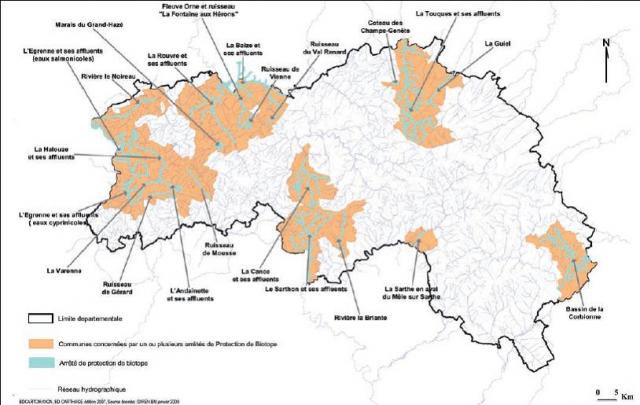

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope

Site du CELRL

Site inscrit

Site classé

|

| Autres |

20 ZNIEFF, 5 sites Natura 2000, 1 site RAMSAR, Arrêté du 27 juin 2011, Loi Labbé, loi de transition énergétique, Plan ECOPHYTO, Agrément CERTIPHYTO

|

| Loi |

Non concerné

|

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT11a

FRDT11b

FRDT11c

FRDT10

|

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101410

FR9110042

FR9101411

FR9112018

FR9101408

|

Localisation

| Pays |

France

|

| Bassins |

Rhône-Méditerranée

|

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON

|

| Département(s) |

HERAULT (34)

|

Bassin versant étang de Thau, étangs palavasiens, étang de l’Or

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Favoriser l’abandon des traitements chimiques dans les espaces communaux pour préserver la santé des utilisateurs, des riverains et des zones humides</p>

<p>Réduire la consommation en eau</p>

<p>Lutter contre l’implantation d’espèces exotiques envahissantes</p>

Le milieu et les pressions

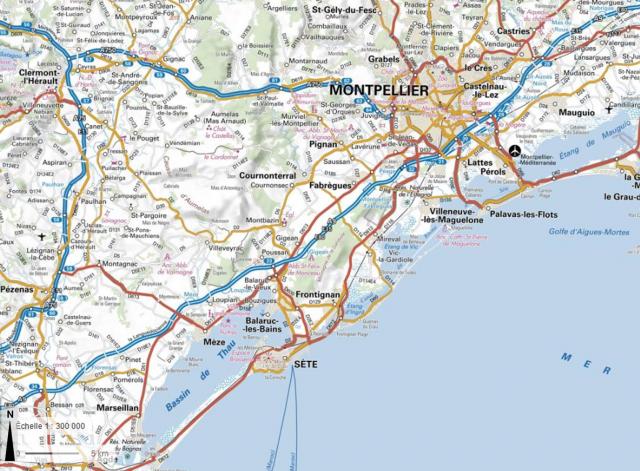

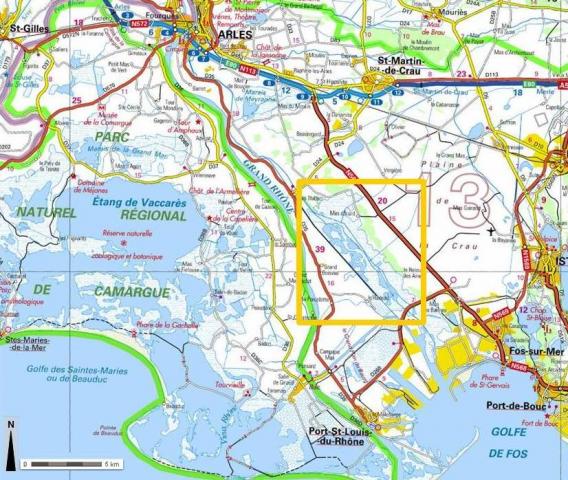

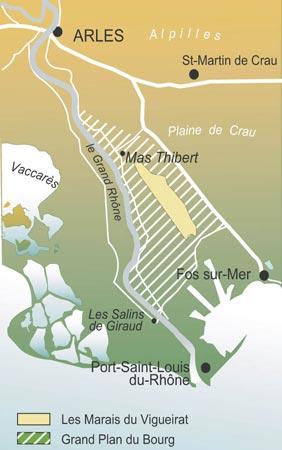

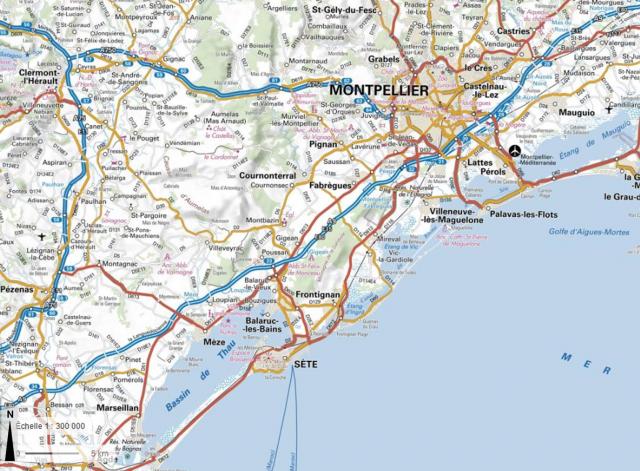

<p>Les étangs situés au sud de Montpellier sont une réserve naturelle précieuse pour la faune, la flore et l’Homme. On compte l’étang de Thau, les étangs palavasiens, eux-mêmes constitués de 8 étangs interconnectés, et l’étang de Mauguio (ou étang de l’Or). Ces lagunes représentent une superficie totale de 14 460 ha, dont environ 5 000 ha sont des zones humides périphériques constituées de marais, roselière, anciens salins, …, toutes aussi importantes pour le maintient de l’équilibre de cet écosystème fragile. Leur bassin versant respectif, draine les eaux de l’ensemble du territoire en amont de ces trois lagunes et représentent une superficie d’environ 1756 km² (soit 175 600 ha). </p><p>Sur l’ensemble de la superficie des étangs palavasiens, de l’étang de Thau et de l’étang de Mauguio, on dénombre 14 ZNIEFF de type 1, 7 ZNIEFF de type 2 et 3 ZICO. L’ensemble de ces sites regroupe 5 sites classés Natura 2000 : deux sites classés en 2009 sur les étangs palavasiens, 2 sites classés en 2005 sur l’étang de Thau et le site de l’étang de Mauguio classé en 1996.</p><p>Situés en périphérie de l’agglomération de Montpellier, Sète et Mauguio, ces étangs reçoivent des pollutions urbaines (nutriments et pesticides) qui dégradent la qualité des eaux lagunaires et perturbent le fonctionnement des lagunes et de leurs zones humides associées : apparition de « malaïgues », ou mauvaises eaux en occitan, et marées vertes.</p><p>Or, Les étangs littoraux sont à la fois une zone d’alimentation et de reproduction, une halte migratoire ou encore un site de reproduction pour de nombreuses espèces. Le but des gestionnaires est de préserver ces habitats lagunaires et leurs fonctions, notamment pour répondre aux objectifs d’atteinte du bon état chimique et écologique fixés par la DCE. L’objectif est de garantir la résilience des milieux via la qualité des eaux et des sédiments, ainsi que le retour des cortèges faune-flore fonctionnels des lagunes. Concernant le volet faune, les enjeux se concentrent en particuliers sur la faune aquatiques (faune benthique et les poissons), l’avifaune, quant à elle, sera alors un bénéficiaire secondaire de ses améliorations.</p>

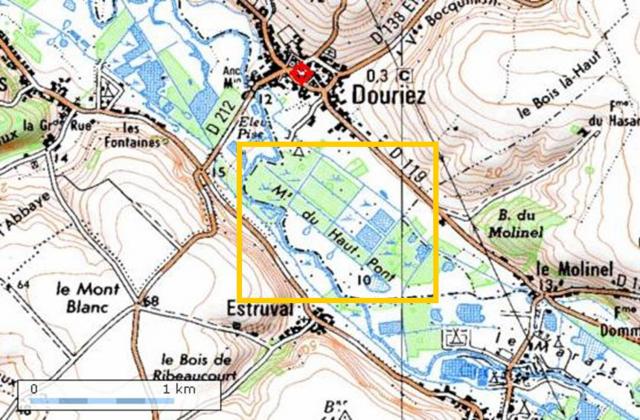

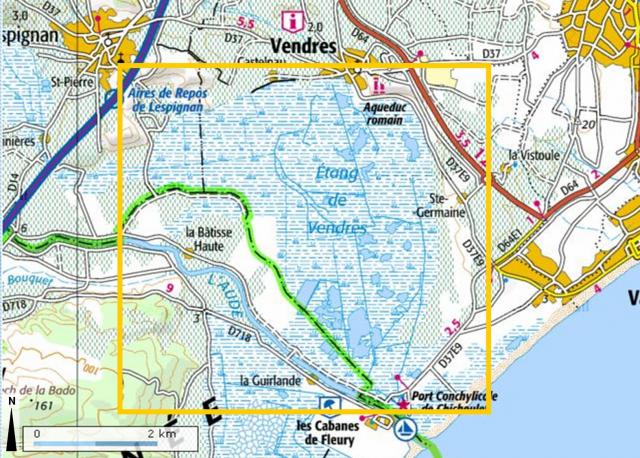

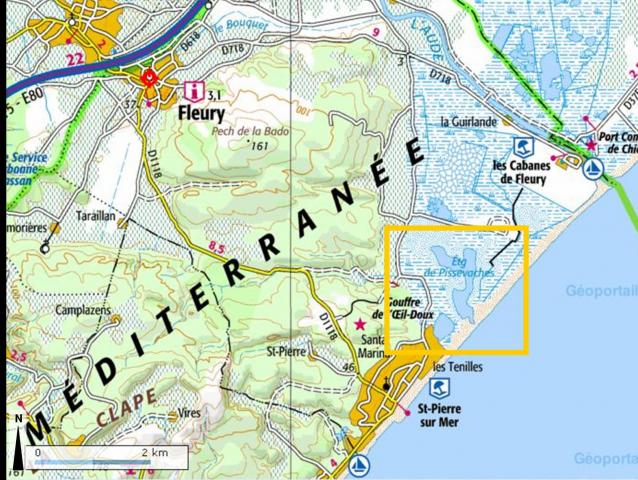

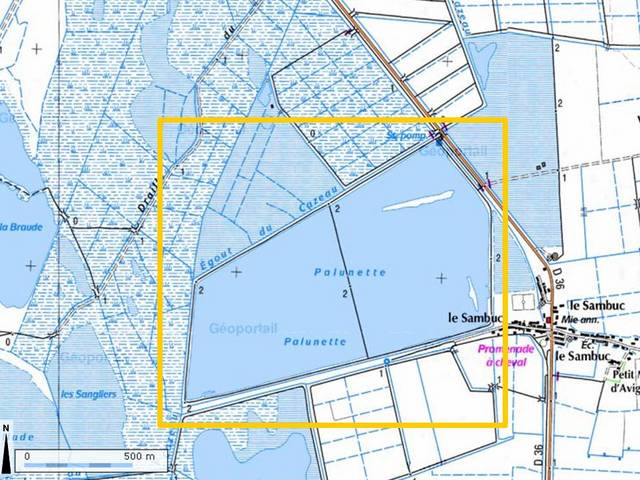

Localisation étang de Thau, étangs palavasiens, étang de l’Or - Géoportail - IGN

Les opportunités d'intervention

<p>Conscients du phénomène d’eutrophisation et de pollution des espaces lagunaires, le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (Siel) a initié en 2008 le programme « Vert Demain » qui vise la réduction de l’usage des pesticides et engrais en milieu urbain. Le Siel est alors chargé d’inciter et d’accompagner les communes à s’engager dans cette démarche par la mise en place d’un plan d’action. Ce programme forme notamment les agents techniques opérants quotidiennement sur les espaces verts, à la gestion raisonnée en intrants et en arrosage des espaces dont ils ont la charge. Il prévoit également une sensibilisation des particuliers au jardinage sans pesticides. </p><p>Ce programme, soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et le Département de l’Hérault, comprend 3 axes d’actions :</p><p>• Axe 1 : Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)</p><p>• Axe 2 : Formation des agents techniques des communes</p><p>• Axe 3 : Communication et sensibilisation du grand public.</p><p>Le travail du Siel ayant porté ses fruits, l’initiative a été reprise par les structures de gestion voisines qui sont le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), le Syndicat du Bassin du Lez (Syble), le syndicat mixte du bassin de l’Or (Symbo), le Pays de l’Or agglomération et le service des routes du département de l’Hérault. Le Siel apporte alors un appui technique, ainsi que son expérience, aux structures porteuses du programme Vert Demain, qui mettent en place des actions similaires et utilisent les supports de communication mis en place par le Siel pour agir de façon cohérente et globale sur l’ensemble du territoire qui soit compréhensible et reconnue par les habitants.</p><p>Depuis 2014, cette action « Vert Demain » est relayée au niveau régional et animée par la FREDON LR avec notamment la mise en place de la charte régionale « Objectif 0 phyto » en 2015 qui fait elle-même échos au label national « Terre Saine » attribué par le ministère de l’écologie depuis 2015 aux communes ayant arrêté l’usage des produits phytosanitaires sur leurs espaces publics. Depuis le 1er janvier 2017, cette démarche, à l’origine volontaire, est devenue une obligation réglementaire avec la mise en application de la loi de transition énergétique, qui interdira la mise sur le marché de ces mêmes produits pour les particulier, d’ici au 1er janvier 2019.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Le Siel a mis en place une méthode de diagnostic des services communaux (Guide méthodologique, 2008) adaptée au contexte local méditerranéen et réactualisé en 2010. Suite au diagnostic des pratiques, le Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) est élaboré et donne lieu à des actions alternatives concrètes pour la gestion adaptée des espaces verts, la formation des agents et la communication auprès des élus et du grand public.</p><p>Concernant le territoire de Thau, le SMBT s’est lancé dans la démarche en juillet 2012. A ce jour, l’ensemble du territoire de Thau est engagé dans le programme Vert Demain et plusieurs communes, ont atteint le « Zéro Phyto ».</p><p>Le SMBT et le CPIE Bassin de Thau, ont mis en place des actions de sensibilisation depuis le premier semestre 2015 auprès des jardiniers amateurs, avec le soutien de l’Agence de l’Eau RMC.</p><p>Sur les étangs palavasiens, le Syble élargit la démarche du Siel au territoire de son EPTB, où 3 communes sont labellisées « Terre Saine ».</p><p>Sur le territoire de l’étang de l’Or, le Symbo et le Pays de l’Or agglomération ont adoptés en 2012 un programme d’actions pour la reconquête et la protection de la qualité de l’eau de la nappe. Le Conseil d’agglomération a décidé de réaliser ces actions sous le nom « Vert Demain » pour profiter de la dynamique favorable de ce programme. Actuellement 14 communes sont impliquées dans la démarche Vert Demain, dont 2 labellisées « Terre Saine » et 17 sont impliquées dans une démarche similaire.</p><p>Afin d’aider les communes dans leur transition, une animation régulière est menée. Une formation destinée aux agents techniques et aux élus, sensibilise aux risques liés aux pesticides et à la mise en œuvre du plan d’actions sur leur commune. Une seconde formation destinée aux agents techniques, leur permet de s’approprier les techniques de désherbage et d’entretien « doux » des espaces verts et de les responsabiliser à la création d’une dynamique locale entre services techniques des communes.</p><p>Des guides ciblés sur les pratiques des agents techniques réalisés par le Siel, (Cf. § références bibliographiques) sontdiffusés aux communes. </p><p>Chaque année, des ateliers d’échanges intercommunaux sont organisés en associant les élus, les agents et d’autres services communaux, voire le service des routes du département, pour favoriser les acteurs à cette transition.</p><p>Des outils de communication et de sensibilisation du grand public, tel que des expositions et des livrets d’information sont largement repris et circulent à travers un territoire toujours plus large autour des étangs pour assurer un relais durable d’information vers la population. En avril 2016, le SMBT a repris l’idée d’une diffusion des bonnes pratiques de jardinage sans pesticides via les réseaux sociaux (page Facebook et application mobile « Jardiner autour de Thau »). Le Symbo développe son action de sensibilisation en recrutant un volontaire en service civique.</p><p>De plus, les communes ayant atteint leurs objectifs « Zéro Phyto » sont désormais légitimes pour renforcer leur communication vers les acteurs de leur territoire. L’enjeu est donc de faire accepter le changement de pratiques d’entretien et ses effets paysagers et d’adopter les mêmes pratiques sur les espaces privés. Les acteurs « Vert Demain » innovent et souhaitent diversifient les axes de communication afin d’atteindre tous les publics : formation d’animateurs relais dans les collectivités et les associations de jardins partagés, incitation à la mise en place de démarches participatives, sites vitrines ou street art.</p>

Etangs palavasiens (SIEL, 2006).

Alternative à l'usage de pesticides : le désherbage thermique à Pérols (SIEL)

La démarche réglementaire

La gestion

<p>Dans le cadre de leur rôle d’animateur du programme « Vert Demain », le Siel, le SMBT, le Syble, le Symbo et le Pays de l’or agglomération, accompagnent les communes volontaires dans le diagnostic de leurs pratiques, le choix des techniques alternatives et leur mise en œuvre sur le terrain. Les services techniques des communes concernées (gestionnaires des espaces publics) mettent alors en œuvre les préconisations formulées.</p><p>Certaines communes ont par ailleurs choisi d’inscrire cette action dans leur Agenda 21 local.</p><p>La mise en œuvre du programme « Vert Demain » est inscrite dans le Document d’Objectifs Natura 2000 des sites « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » au travers de l’action EAU_04 : « Poursuivre la démarche Vert Demain ». Dans son programme de gestion de l’eau potable, le Pays de l’Or agglomération définit par l’action B-1.11.15 son PAPPH pour la reconquête et la protection durable de la qualité de l’eau de la nappe pour les captages d’eau prioritaires. </p><p>Le DOCOB des sites Natura 2000 de l’étang de Thau « Étang de Thau et lido de Sète à Agde » et « Herbiers de l'étang de Thau » prend en compte la limitation de la pollution de l’eau par les produits phytosanitaire et les engrais synthétiques à travers l’action HAB.1.1. On trouve également le contrat qualité de la lagune de Thau, qui définit un programme d’action pour diagnostiquer, puis limiter, l’usage des produits phytosanitaires. Ce contrat répond aussi aux obligations réglementaires du Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Bassin de Thau et de sa façade maritime, de la directive cadre européenne et aux objectifs du service des routes du département de l’Hérault, dont le PAPPH est en cours de rédaction (2017) et qui réalise par exemple de la fauche tardive, de la gestion différenciée et qui utilise du matériel alternatif.</p><p>Enfin, le DOCOB des sites « Etang de Mauguio » (Tome I-Document de compilation, page 264 § IV.2.), parmi ces actions relevant de politiques dépassant le cadre de Natura 2000, prévoit une gestion différenciée des espaces verts et une mise en œuvre de solutions alternatives à l'emploi de pesticides dans les Zones Non Agricoles (ZNA).</p>

Le suivi

<p>Dans le cadre de leur rôle d’animateur du programme « Vert Demain », le Siel, le SMBT, le Syble, le Symbo et le Pays de l’or agglomération, accompagnent les communes volontaires dans le diagnostic de leurs pratiques, le choix des techniques alternatives et leur mise en œuvre sur le terrain. Les services techniques des communes concernées (gestionnaires des espaces publics) mettent alors en œuvre les préconisations formulées.</p><p>Certaines communes ont par ailleurs choisi d’inscrire cette action dans leur Agenda 21 local.</p><p>La mise en œuvre du programme « Vert Demain » est inscrite dans le Document d’Objectifs Natura 2000 des sites « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » au travers de l’action EAU_04 : « Poursuivre la démarche Vert Demain ». Dans son programme de gestion de l’eau potable, le Pays de l’Or agglomération définit par l’action B-1.11.15 son PAPPH pour la reconquête et la protection durable de la qualité de l’eau de la nappe pour les captages d’eau prioritaires. </p><p>Le DOCOB des sites Natura 2000 de l’étang de Thau « Étang de Thau et lido de Sète à Agde » et « Herbiers de l'étang de Thau » prend en compte la limitation de la pollution de l’eau par les produits phytosanitaire et les engrais synthétiques à travers l’action HAB.1.1. On trouve également le contrat qualité de la lagune de Thau, qui définit un programme d’action pour diagnostiquer, puis limiter, l’usage des produits phytosanitaires. Ce contrat répond aussi aux obligations réglementaires du Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Bassin de Thau et de sa façade maritime, de la directive cadre européenne et aux objectifs du service des routes du département de l’Hérault, dont le PAPPH est en cours de rédaction (2017) et qui réalise par exemple de la fauche tardive, de la gestion différenciée et qui utilise du matériel alternatif.</p><p>Enfin, le DOCOB des sites « Etang de Mauguio » (Tome I-Document de compilation, page 264 § IV.2.), parmi ces actions relevant de politiques dépassant le cadre de Natura 2000, prévoit une gestion différenciée des espaces verts et une mise en œuvre de solutions alternatives à l'emploi de pesticides dans les Zones Non Agricoles (ZNA).</p><p>- Augmenter la surface de verdure</p><p>- Implanter plus de plantes autochtones (romarin, ciste…)</p><p>- Privilégier une tonte différenciée sur les espaces herbacés</p><p>- Supprimer les produits phytosanitaires</p><p>- Diminuer l’arrosage en privilégiant les espèces de plantes méditerranéennes plus résistantes</p><p>- Créer des microhabitats favorables (tas de sable, de/gravier ou de pierres, zones de terre battue, bois mort, matière végétale en décomposition, abris et nichoirs…).</p>

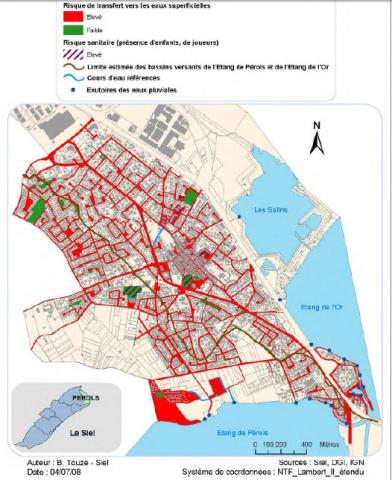

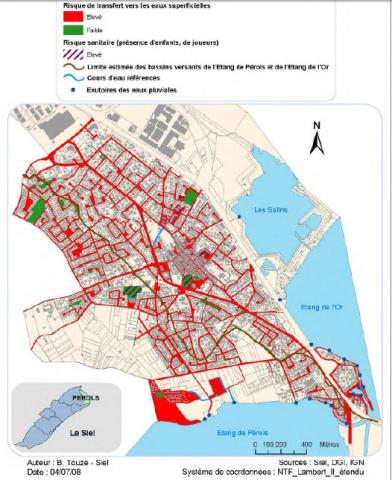

Analyse du risque de transfert des phytosanitaires vers les eaux superficielles sur Pérols - SIEL, 2008.

Journée de formation des agents municipaux aux salines de Villeneuve-lès-Maguelone, Crédit SIEL 2011.

Le bilan et les perspectives

<p>Depuis 2008, de nombreuses actions ont été menées et d’autres restent encore à développer :</p><p>• Mise en place de PAPPH sur les 7 communes du pourtour des étangs palavasiens, sur l’ensemble du territoire du bassin de Thau et sur 14 communes autour de l’étang de l’Or. Elles se sont engagées à signer la charte d’engagement, à définir de nouvelles techniques d’entretien des espaces verts adaptés à leur commune et de définir un guide des bonnes pratiques. A l’avenir le but est de poursuivre cet effort et d’impliquer les communes situées en amont du bassin versant des complexes lagunaires.</p><p>• L’accompagnement et la formation des agents des services municipaux aux pratiques horticoles plus respectueuses de l’environnement demeurent importants afin que tous soit familiers avec des techniques alternatives en pleine recherche et développement n’utilisant pas de produits chimiques, de plantation d’espèces moins consommatrices d’eau et à la lutte contre le développement de plantes envahissantes.</p><p>• Continuer à impliquer plus d’acteurs tels que les professionnels du tourisme, campings, jardineries, services de transports (Réseau ferré de France et Autoroute du Sud de la France). Ces acteurs sont déjà partiellement impliqués mais leur intégration complète au programme Vert Demain ou d’autres démarches, avec labellisation, signature de charte etc., nécessite une approche plus globale qui est en cours via la FREDON à l’échelle régionale.</p><p>• Le Syble, souhaite par exemple créer une gestion amont-aval du programme « Vert Demain » sur les 34 communes de son territoire. Dans cette même idée, il souhaite lancer dans les années à venir, en partenariat avec la FREDON LR, une charte d’engagement des jardineries individuel. </p><p>• Inciter les particuliers à stopper leur utilisation de produits dangereux. Ce public nécessite beaucoup d’effort car il n’est pas informé, ni formé à l’usage des pesticides et aucun contrôle de sa pratique n’est prévu. Avec la loi Labbé, cet impact sera limité avec l’arrêt des ventes directes de produits toxiques dès 2017, et leur retrait total en 2019.</p><p>• Concernant la communication et la sensibilisation auprès des riverains et des jardiniers amateurs, de nombreuses journées d’information sur le thème « Mon jardin sans pesticides » continuent d’avoir lieu et l’exposition « Zéro pesticide dans nos villes et villages » circule régulièrement à travers l’ensemble du territoire et touche un large public (scolaires, grand public, jardiniers amateurs, …). En parallèle, le Siel a cherché à développer des approches innovantes pour élargir ce public aux personnes les plus réfractaires avec une communication plus positive et des outils plus accessibles et adaptés à la population : street art, atelier participatif, tombola, exposition avec des illustrateurs de bandes dessinées… En lien avec le CPIE Bassin de Thau, des animateurs relais sont formés sur le territoire (jardiniers amateurs, agents communaux, animateurs nature, citoyens engagés, artistes, animateurs de TAP…). </p><p>• Début décembre 2016, l’embauche d’une volontaire de service civique par le Symbo, en charge de la sensibilisation du citoyen et du grand public conforte les actions de sensibilisation déjà entreprises.</p><p>• Le SMBT a également développé des outils numériques (page Facebook et application mobile) pour diffuser l’information sur les bonnes pratiques de jardinage chez soi. </p><p>• L’état des connaissances en territoires lagunaires est incomplet, même si les structures de gestion sont en mesure d’évaluer partiellement les contaminations liées à d’anciennes pratiques, on ne peut pas connaitre leurs impacts sur le milieu. De plus, la mesure directe des concentrations en contaminants dans l’eau saumâtre n’est pas possible actuellement, alors qu’elle l’est pour les cours d’eau où l’eau est douce. Cependant on peut noter les résultats des études faites sur la qualité de l’eau des lagunes héraultaises qui ont montrés, pour la période 2001-2013, une forte amélioration de la qualité des eaux des lagunes, cependant contrebalancée par l’existence de sources secondaires de pollution et l’importance du stock déjà présent dans les sédiments (Siel, 5ème rencontre de la Mer, juil. 2015). </p><p>Les actions menées par l’ensemble des acteurs « Vert Demain » sont soutenus par le plan Ecophyto 2 mis à jour en avril 2016, qui vise à réduire de 50% l’usage des produits phytosanitaires d’ici à 2025. Les étangs littoraux de l’Hérault prennent donc de l’avance sur la législation en respectant déjà la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui interdit à partir du 1er janvier 2017 l’utilisation de pesticides chimiques par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sur les JEVI (jardins, espaces végétalisés et infrastructures) accessibles au public.</p>

La valorisation de l'opération

<ul><li>Formation d’agents et élus sur d’autres territoires que celui du Siel</li><li><a href="http://www.pole-lagunes.org/actualites/infos-des-lagunes/evenements/prix-pole-relais-lagunes-mediterraneennes-une-premiere-editi">Lauréat du Prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes, 2011 </a></li><li>Journée professionnelle du 1<sup>er</sup> juillet 2015, <a href="http://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/5eme-rencontre-de-la-mer-la,5868">5<sup>ème</sup> rencontre de la mer</a>, sur le thème « Qualité des eaux marines de Méditerranée » (<a href="http://www.eaurmc.fr/fileadmin/actualites/documents/Operation_Vert_Demain_-_SIEL_2015.pdf">état des lieux présenté sur les étangs palavasiens</a>)</li><li>Labellisation Terre Saine pour <a href="http://www.forum-gv.com/2016/04/05/environnement-mireval-recompensee-par-le-label-terre-saine-commune-sans-pesticide-pour-sa-politique-en-faveur-du-zero-phyto/">Mireval</a> (mars 2016), <a href="http://www.mtp-info.fr/index.php/environnement/9177-charte-regionale-et-label-pour-les-communes-sans-pesticides">Vic-la-Gardiole</a> (mars 2016) et <a href="http://www.midilibre.fr/2015/11/25/la-commune-de-perols-decroche-le-label-national-terre-saine,1247724.php">Pérols</a> (novembre 2015), Assas et <a href="http://www.paysdelunel.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1532/299-actualites.htm">Saint-Nazaire-de-Pézan</a> (décembre 2016)</li><li>Organisation d’ateliers d’échanges avec les acteurs du territoire</li><li>Accueil de groupe professionnels en formation continue (CNFPT) ou de formation aux métiers de paysagistes (CFA, CFPPA…)</li><li>Intervention auprès des futurs chargés de mission à l’université, Polytech Montpellier, etc.</li><li>Distribution de gilets « ma commune sans pesticides » aux agents techniques</li><li>Fiche technique <a href=http://www.vidourle.org/wp-content/uploads/plaquettePAPPH-A5-rectoverso-2-Copy.pdf>« Le plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH) en Languedoc-Roussillon »</a></li>

<li>Exposition «Zéro pesticides dans nos villes et villages » circule à travers le territoire chaque année et régulièrement pendant la remise des prix villes et villages fleuris au département : Vic-la-Gardiole du 21 au 28 mars 2016 (<a href="http://www.thau-info.fr/index.php/commune/vic-la-gardiole/18628-vert-demain">article de presse</a>), Villeneuve-les Maguelone en février 2016 et janvier-février 2017, Frontignan en 2014, 2015,2016 et 2017, Mireval en 2016, Palavas en 2014 et 2017, Maison départementale de l'environnement de Prades-le-Lez en septembre et octobre 2016 et pour les scolaires (Collège les 2 Pins de Frontignan et lycée agricole de Castelnau-le-Lez). </li><li>Création de site vitrine avec mise en place de panneaux explicatifs et d’animations dans chaque commune : démonstration à destination des riverains des aménagements et des plantes adaptés.</li><li><a href="http://www.pole-lagunes.org/actualites/agenda/evenements/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel-partez-la-rencontre-des-jardiniers">Evènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel », les 11 et 12 juin 2016 </a></li><li>« Jardiner autour de Thau », la <a href="https://www.facebook.com/jardinerautourdubassindethau/?fref=ts">page Facebook</a> et l’<a href="http://www.pole-lagunes.org/actualites/infos-des-lagunes/dernieres-actus/jardiner-eco-responsable-autour-de-thau-34">application mobile</a></li><li>Les journées « Demain, mon jardin ans pesticides » dans les communes (<a href="http://www.pole-lagunes.org/actualites/agenda/evenements/journee-demain-mon-jardin-sans-pesticides">le 9 novembre 2013, à Pérols</a>)</li><li>Journée régionale « Zéro pesticides » en mars 2011 à Pérols avec l’Agence de l’Eau RMC (<a href="http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Invit_perols_7avril_cle08ea7c.pdf">programme</a> et information pour mobiliser les collectivités de Languedoc-Roussillon)</li><li>De nombreux articles sur le programme « Vert Demain » sur le site du <a href="http://www.pole-lagunes.org/search/node/vert%20demain">Pôle-relais lagunes méditerranéennes</a>.</li><li>Page internet « <a href="http://www.ville-frontignan.fr/La-ville-en-clair/Plan-actions-espaces-verts-PAEV">Plan Actions Espaces Verts </a>» de la commune de Frontignan</li><li>Article dans la revue Espace Naturel « <a href="http://www.espaces-naturels.info/accepter-espace-public-redessine">accepter un espace redessiné</a> »</li><li>Reportage actu-environnement « <a href="http://www.actu-environnement.com/ae/news/alternative-pesticides-natura-2000-26440.php4">Collectivités, particuliers, agriculteurs : tous unis pour une alternative aux pesticides</a> »</li></ul>

Lauréat du Prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes, 2011.

Medias

Document de communications

Prix

Journée d’information et d’échange sur le thème du jardin sans pesticides, dédié

Livret "pesticides et engrais en milieu urbain...comment s'en passer?

Coûts

<p>Contacter le maître d'ouvrage</p>

| Coût des études |

Non renseigné

|

| Coût des acquisitions |

Non renseigné

|

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, le coût à l'hectare :

Non renseigné

|

| Coût de la valorisation |

Non renseigné

|

| Coût total de l’opération |

Non renseigné

|

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements |

- Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse – finance à hauteur de 80%

- Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

|

| Partenaires techniques du projet |

- Sage Lez-Mosson-Etangs palavasiens

- Life + LAG'NATURE

- Conseil départeme,talal de l'Hérault

- Natura 2000

|

| Maître d'ouvrage |

FREDON Languedoc-Roussillon, Siel, SMBT, Syble, Pays de l’Or agglomération, Symbo

|

| Contacts |

Clément BAUDOT

|

| |

baudot.fredonlr@orange.fr

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>FREDON LR. La charte régionale “Objectifs Zéro Phyto dans nos villes et villages” http://www.fredonlr.com/jevi/la-charte/</p>

<p>Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la mer, Agence Française pour la Biodiversité (2016). « Ma commune sans pesticide. Le guide des solutions » 46p. http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf</p>

<p>Ministères de l’environnement et de l’agriculture. « Plan Ecophyto : Le guide pratique des solutions », 20p.http://www.gesteau.fr/sites/default/files/exe_dp_ecophyto_v05_p_p.pdf</p>

<p>FREDON LR. Carte montrant l’engagement des communes en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12A0iQLkqs2I4TiYjUrgf2OZTS_s&ll=43.54960934506023%2C3.9729717436523515&z=11</p>

<p>Siel. Guide pratique à l’usage des particuliers « Demain, nos jardins sans pesticides » 28p. http://www.siel-lagune.org/IMG/pdf/siel-2014-livret-pesticide.pdf</p>

<p>Siel (2010). Guide technique à l'usage des collectivités territoriales. « Pesticides et engrais en milieu urbain...comment s'en passer ? - En contexte méditerranéen». 79p. http://www.pole-lagunes.org/ftp/fiche-rex/Siel_pesticidesetengrais_web.pdf</p>

<p>Siel (2008). Guide méthodologique « VERT DEMAIN » : Pour la mise en place de la préservation de la ressource en eau par l’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles sur les communes du SIEL. 57p. http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2009/LL_janv2009/guide_methodologique.pdf</p>

<p>Siel (2015). Présentation du Siel à la 5ème rencontre de la Mer (juillet 2015 à Montpellier) sur le thème « Qualité des eaux marines de Méditerranée », http://www.eaurmc.fr/fileadmin/actualites/documents/Operation_Vert_Demain_-_SIEL_2015.pdf</p>

<p>Bulletin de la Surveillance de la Qualité du Milieux Marin Littoral (2015). Ifremer/ODE/LITTORAL/LERLR/16/07/Laboratoire Environnement Ressources du Languedoc-Roussillon, 148p. Ce bulletin a été élaboré sous la responsabilité du chef de laboratoire, E.ROQUE d’ORBCASTEL. Par A. BAEHR, G. MESSIAEN, A. CROTTIER, C. CHIANTELLA, T. BERTEAUX, E. ABADIE, S. MORTREUX, V.DEROLEZ, C. TOMASINO en collaboration avec l’équipe du laboratoire, à l’aide des outils AURIGE préparés par Ifremer/DYNECO/VIGIES et les coordinateurs (trices) de réseaux nationaux. http://envlit.ifremer.fr/content/download/83177/601655/version/1/file/bull_st_2016.pdf</p>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS