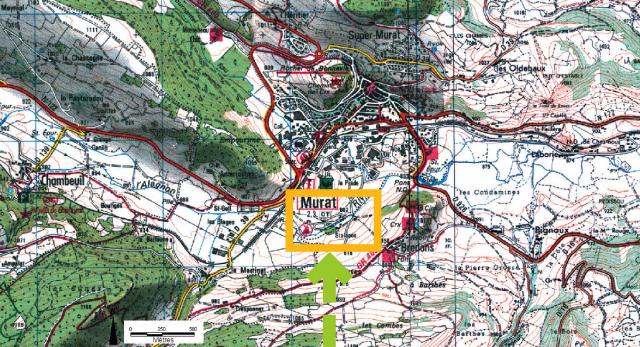

Effacement du seuil de Stalapos sur l’Alagnon

Créée le 31/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 octobre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Alagnon |

| Distance à la source | 15.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.50 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional Site inscrit |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0247 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

CANTAL (15) |

| Communes(s) |

MURAT (15138) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 10 400 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

153 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 173 800 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (40%), - conseil général (25%) - conseil régional (15%) - syndicat mixte de gestion de l’Alagnon (10%) - fédération départementale de la pêche (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - fédération départementale de la pêche. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal de gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL)

|

| Contacts | Guillaume Ponsonnaille |

|

47, rue Jean Lépine - 15500 Massiac

alagnon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

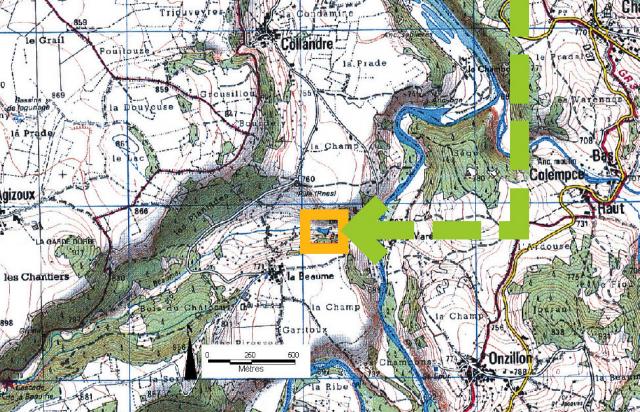

Effacement du barrage de Fatou sur la Beaume

Créée le 31/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2007 août 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 50 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Beaume |

| Distance à la source | 9.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 37.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.23 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1677 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8301096

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

SOLIGNAC-SUR-LOIRE (43241) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

204 850 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 204 850 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Etat (40%) - Etablissement Public Loire (25%) - Agence de l'eau (20%) - Union européenne (15%) |

| Partenaires techniques du projet | - Électricité de France - office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - fédération départementale pour la pêche - association locale de pêche. |

| Maître d'ouvrage |

Établissement public Loire

|

| Contacts | Olivier Collon |

|

olivier.collon@eptb-loire.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

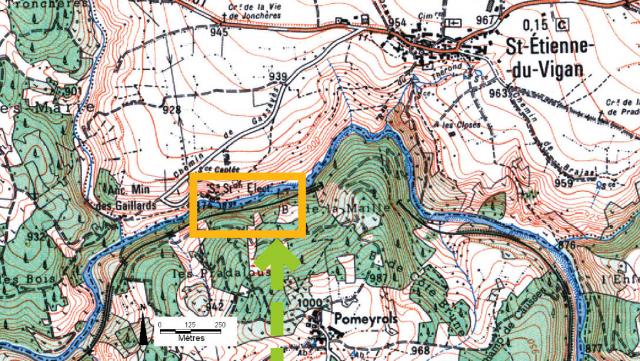

Effacement du barrage sur l’Allier à Saint-Étienne-du-Vigan

Créée le 21/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 1996 juin 1998 |

| Linéaire concerné par les travaux | 900 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Allier |

| Distance à la source | 44.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 7.40 ‰ |

| Débit moyen | 10.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0141a |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

SAINT-ETIENNE-DU-VIGAN (43180) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 106 700 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 158 600 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 270 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - ministère de l’environnement - Agence de l’eau. - EDF |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau. |

| Maître d'ouvrage |

EDF

|

| Contacts | Pascal Bomassi |

|

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

pascal.bomassi@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

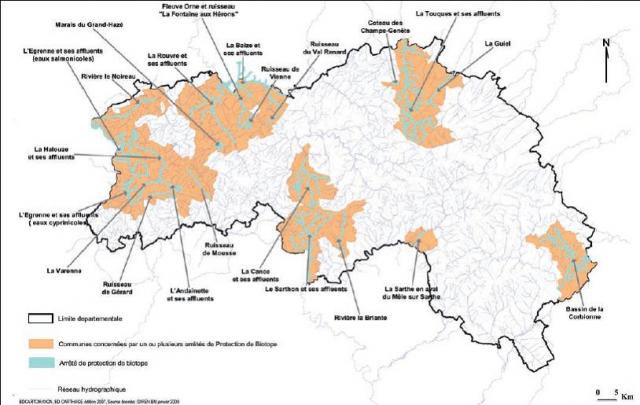

Mise en place d’arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur les cours d’eau du département de l’Orne

Créée le 18/05/2010

L'opération

| Catégories | Préservation et gestion |

| Type d'opération |

Mise en place d'une protection règlementaire (arrêté de biotope, réserves volontaires…) sur les cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1985 décembre 1985 |

| Linéaire concerné par les travaux | 79000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | 21 cours d'eau sont concernés |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE |

| Département(s) |

ORNE (61) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - direction départemental de l’agriculture et de la forêt (DDAF) - direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) - fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts | Hubert Boudet |

|

Onema – Service départemental

sd61@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

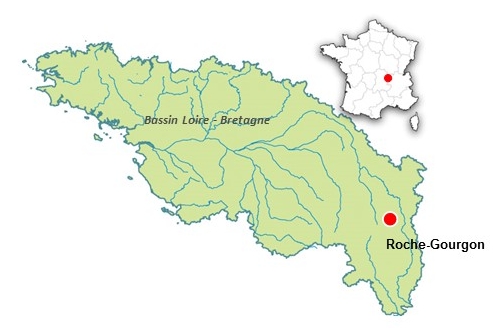

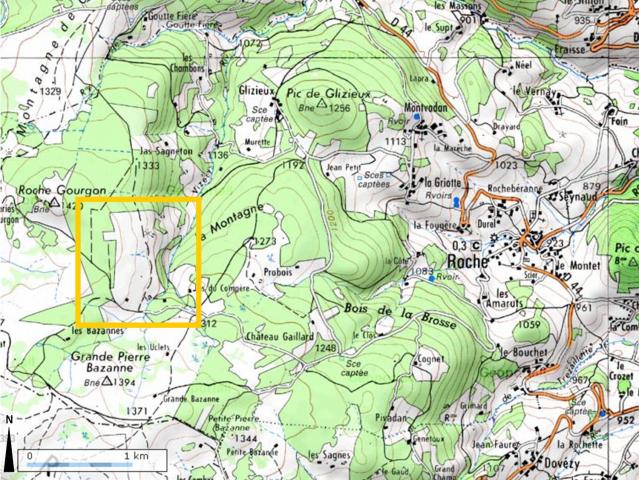

Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon

Créée le 04/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2004 septembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 77.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8201756

FR8201758

FR8301030

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

LOIRE (42) |

| Communes(s) |

ROCHE (42188) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Demande de défrichement.

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 41000 |

| Coût des acquisitions | 106000 |

| Coût des travaux et aménagement |

356000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 503000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire Botanqiue National du Massif Central - Entreprises de travaux |

| Maître d'ouvrage | Conseil général de la Loire

|

| Contacts | Laurent Russias |

|

Hôtel du département

2, rue Charles de Gaulle

42000 SAINT-ETIENNE

laurent.russias@cg42.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

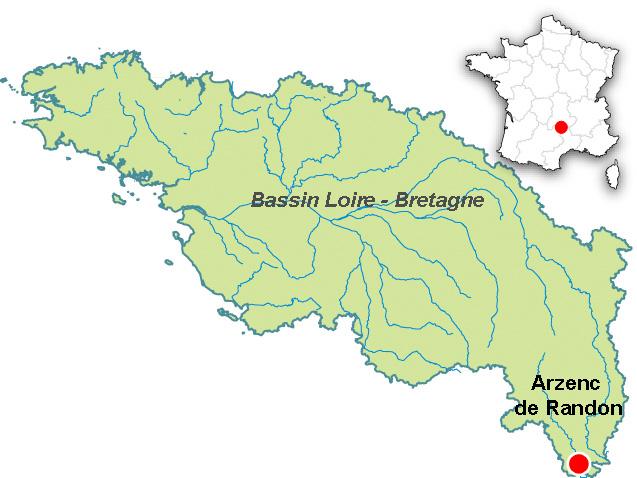

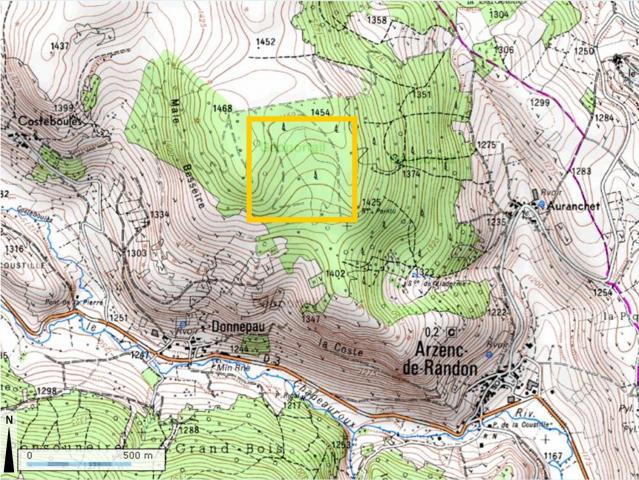

Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet

Créée le 26/02/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2006 novembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 5.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | SDAGE Loire Bretagne |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0234 FRGG049 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

LOZERE (48) |

| Communes(s) |

ARZENC-DE-RANDON (48008) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

3000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’Eau Loire-Bretagne - Conservatoire des Espaces naturels Languedoc-Roussillon - Agriculteur gestionnaire du site |

| Partenaires techniques du projet | - Office National des Forêts - Agriculteur gestionnaire du site |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire Départemental des Sites Lozériens

|

| Contacts | Anne Rémond |

|

5 bis impasse Félix-Remise

48000 Mende

cdsl@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

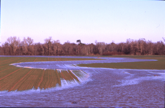

Projet d’utilisation du pâturage comme mode d’entretien des milieux ouverts du lit de la Loire

Créée le 16/02/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 novembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | site de conservatoire d'Espaces Naturels |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRG0007a FRG000c |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400528

FR2410017

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

LOIRET (45) |

| Communes(s) |

BAULE (45024) BEAUGENCY (45028) BEAULIEU-SUR-LOIRE (45029) BONNY-SUR-LOIRE (45040) BOU (45043) BRIARE (45053) CHAINGY (45067) CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) (45075) CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45082) CHATILLON-SUR-LOIRE (45087) CHECY (45089) COMBLEUX (45100) DAMPIERRE-EN-BURLY (45122) DRY (45130) GERMIGNY-DES-PRES (45153) GIEN (45155) GUILLY (45164) JARGEAU (45173) LAILLY-EN-VAL (45179) LION-EN-SULLIAS (45184) MARDIE (45194) MAREAU-AUX-PRES (45196) MEUNG-SUR-LOIRE (45203) NEVOY (45227) ORLEANS (45234) OUSSON-SUR-LOIRE (45238) OUVROUER-LES-CHAMPS (45241) OUZOUER-SUR-LOIRE (45244) POILLY-LEZ-GIEN (45254) SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD (45268) SAINT-AY (45269) SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (45270) SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE (45271) SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (45273) SAINT-DENIS-EN-VAL (45274) SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE (45276) SAINT-GONDON (45280) SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN (45282) SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45284) SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45285) SAINT-JEAN-LE-BLANC (45286) SAINT-MARTIN-SUR-OCRE (45291) SAINT-PERE-SUR-LOIRE (45297) SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45298) SANDILLON (45300) SIGLOY (45311) SULLY-SUR-LOIRE (45315) TAVERS (45317) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - - DREAL Centre - - Conseil Régional du Centre - - FEADER – mesure 323D4 du DRDR Centre |

| Partenaires techniques du projet | - - DDT du Loiret, Service Loire - - Syndicat Ovin - -. DDT du Loiret, services nature et économie agricole |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre

|

| Contacts | Chambre d’Agriculture du Loiret (Co-pilotage) |

|

30 rue Bretonnerie

45000 Orléans

siege.orleans@conservatoire-espacesnaturels-centre.org |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

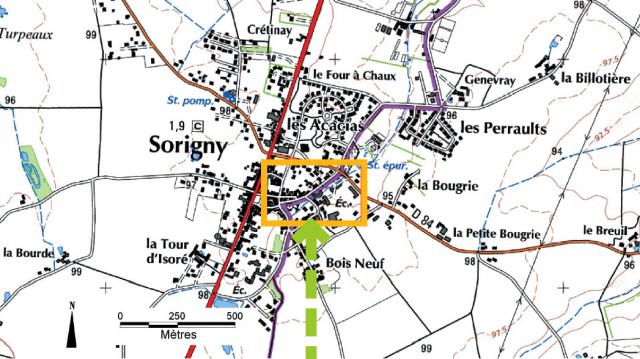

Travaux de reméandrage sur le ruisseau de Mardereau

Créée le 30/12/2009

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2009 février 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 230 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mardereau |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.08 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2158 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

SORIGNY (37250) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

19 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 82 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 19 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Indre (100%)) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes - Direction départementale de l’agriculture et des forêts |

| Maître d'ouvrage |

Le Syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Indre (SAVI)

|

| Contacts | David Laurendeau |

|

mairie de Pont de Ruan 37260 PONT-DE-RUAN

synd_amenagement_indre_affluents@yahoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

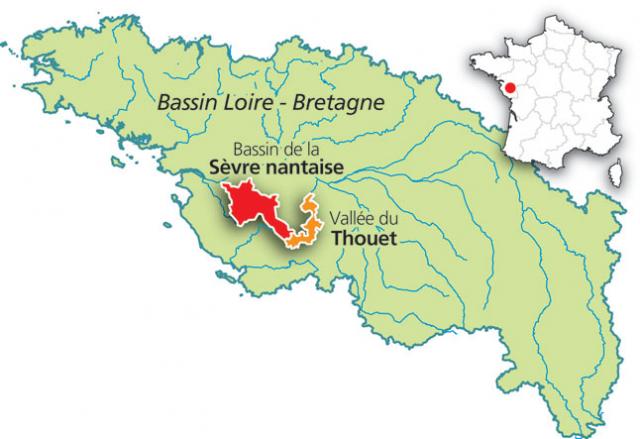

Gestion adaptative des ouvrages hydrauliques de la Sèvre Nantaise et du Thouet

Créée le 30/12/2009

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sèvre Nantaise |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.54 ‰ |

| Débit moyen | 8.00 m3/s |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0547a FRGR0548 FRGR0547b |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5400442

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) VENDEE (85) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Non renseigné

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau - conseils régionaux - fonds structurels européens LEADER+ |

| Partenaires techniques du projet | - Université de Nantes (Régis Barraud) - GEOLITTOMER |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée du Thouet, Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise

|

| Contacts | Antoine Charrier & Olivier Constantin |

|

Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise (IIBSN)

Syndicat mixte de la vallée du Thouet (SMVT)

smvt@valleeduthouet.fr

acharrier@sevre-nantaise.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

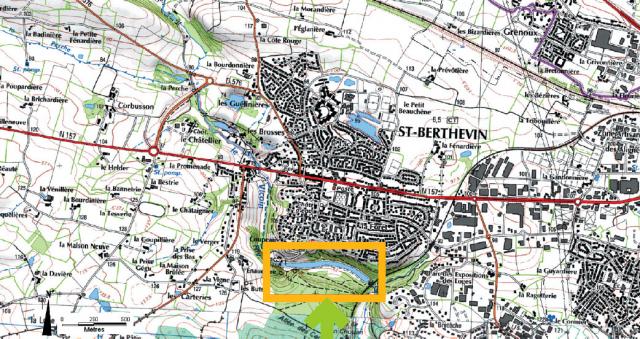

Effacement du plan d’eau de Coupeau sur le Vicoin et réaménagement du lit mineur

Créée le 21/12/2009

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2008 octobre 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Vicoin |

| Distance à la source | 28.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0517 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAYENNE (53) |

| Communes(s) |

SAINT-BERTHEVIN (53201) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 61 210 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

443 135 € HT

soit, au mètre linéaire : 554 |

| Coût de la valorisation | 16 720 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 521 065 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l'eau (40%) - conseil général (13%) - conseil régional (6%) - ministère de l'intérieur (pour les aménagements récréatifs et touristiques) 6% - syndicat du bassin du vicoin (1%) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema service départemental - Direction régionale de l’environnement (DIREN) - Direction départementale de l’agriculture et des forêts (DDAF) - Fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Saint-Berthevin

|

| Contacts | Evelyne Avril |

|

Mairie de Saint-Berthevin

Place de l’Europe - BP 4255 - 53 942 SAINT-BERTHEVIN Cedex

evelyne.avril@ville-saint-berthevin.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS