Histoire de l'asséchement

Historiquement, les premiers textes spécifiques aux zones humides étaient ceux qui concernaient leur assèchement à des fins agricoles ou de salubrité publique.  Ainsi, du début du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle se sont succédé des législations favorisant la disparition de ces espaces, soit directement, soit indirectement (aides financières, exonérations fiscales). Ces dispositions ne seront que peu retouchées au fil des années. Les derniers textes en faveur des assèchements seront pris dans les années 1960 à 1970.

Ainsi, du début du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle se sont succédé des législations favorisant la disparition de ces espaces, soit directement, soit indirectement (aides financières, exonérations fiscales). Ces dispositions ne seront que peu retouchées au fil des années. Les derniers textes en faveur des assèchements seront pris dans les années 1960 à 1970.

Il existe dans notre conception occidentale, une peur très ancienne de ce que l’on appelle aujourd’hui les zones humides. Dès l’Antiquité, les Grecs perçoivent les marais comme des lieux de sinistre réputation (mythes du marais de l’Achéron), peuplés d’êtres fantastiques (l’hydre des marais de l’Herne).

De l'Antiquité au XIIIè siècle : terres des marginaux et des hors-la-loi hostiles à l’ordre.

Les Romains quelques siècles plus tard mèneront une politique importante d’assèchement des marais de fonds de vallée (marais Pontins près de Rome) ou effectueront des travaux de poldérisation (Baie de l’Aiguillon notamment). La classification juridique des eaux, retenue par les Romains, qui est fondée sur la distinction eaux courantes/eaux stagnantes est encore celle que nous utilisons aujourd’hui.

Au Moyen-âge, les marais et les étendues d’eau stagnantes sont considérés comme des zones pathogènes. On considère alors que l’air putride et vicié provenant des marais est vecteur de maladies contagieuses (thèse reprise par bon nombre d’auteurs jusqu'à la fin du XIXe siècle).

Dès le XIIe-XIIIe siècle, des zones humides vont être asséchées (ex. : création de petits polders à Noirmoutier), mais ces travaux d’assèchement resteront de faibles ampleurs, sauf exception (création de canaux et poldérisation du golfe des Pictons). Le plus souvent, les zones de marais sont aménagées par les moines, fréquemment à des fins piscicoles (marais transformés en étangs en Dombes, en Sologne ou en Brenne...). Chaque étang est soumis à des droits spécifiques issus de coutumes anciennes (coutume d’Orléans : « il est loisible à chacun de faire en son héritage, étang »).

Du XVIIè au XIXè siècles : L'époque de la transformation des zones humides en marais

Toute la période allant du XVIIe au XIXe siècle est marquée par une peur des espaces humides, confinant quelquefois à la paranoïa. Ces espaces sont alors considérés comme impropres à la culture, exsudant des miasmes et des odeurs pestilentielles (brouillards) et vecteurs de fièvres (paludisme). Le texte le plus célèbre en la matière est peut-être le traité de Monfalcon de 1824, intitulé « Histoire des marais, et des maladies causées par les émanations des eaux stagnantes ».

Toute la période allant du XVIIe au XIXe siècle est marquée par une peur des espaces humides, confinant quelquefois à la paranoïa. Ces espaces sont alors considérés comme impropres à la culture, exsudant des miasmes et des odeurs pestilentielles (brouillards) et vecteurs de fièvres (paludisme). Le texte le plus célèbre en la matière est peut-être le traité de Monfalcon de 1824, intitulé « Histoire des marais, et des maladies causées par les émanations des eaux stagnantes ».

A partir du XVIIe siècle, les rois mènent une politique ambitieuse d’assèchement des marais et vasières salés du littoral atlantique et de la Manche. Ainsi, Henri IV, par un édit royal de 1599 sur le dessèchement des marais, jouera-t-il un grand rôle dans la conquête des marais de l’Ouest, particulièrement dans l’ancien golfe des Pictons (marais Poitevin) et dans l’estuaire de la Seine (marais Vernier).Les ordonnances d’Henri IV seront confirmées par Louis XIII en 1613, par Louis XIV en 1643 et Louis XV en 1764, ces textes fixant notamment les règles d’appropriation ou de concession des terres assainies. Les marais des Baux, situés à proximité d’Arles, feront l’objet d’une tentative d’assèchement qui ne sera toutefois menée à son terme que deux siècles plus tard.

Au XVIIIe siècle, l’assèchement et la mise en valeur des terres humides constituent l’un des objectifs des physiocrates (école de pensée économique et politique née en France vers 1750, qui a connu son apogée au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et qui est à l'origine de la conception moderne de l'économie). Sous la Révolution, l’assèchement est toujours considéré comme une œuvre de salubrité à entreprendre nécessairement (lois du 26 décembre 1790 et 5 janvier 1791, décret du 1er mai 1790).

Quant au décret supprimant les étangs prétendument insalubres (D. 11 sept. 1792), il ne sera abrogé que suite à l’opposition farouche des propriétaires et usagers (D. 4 déc. 1793, 9 févr. 1794 et 1 juill. 1795)

| Année | Superficie (ha) | Sources |

| 1630 | 129 336 | BNF Ms. Fr. 17 342, f 396 |

| 1767 | 1/3 de la France | Arch. dép. Calvados, C 4 197 |

| 1807 | 500 000 | MONTALIVET, Préambule de la loi de 1807 |

| 1817 | 427 000 | PORTELET , 1817 |

| 1833 | 240 000 | Arch. nat, F 3771 |

| 1860 | 185 000 | Arch. nat, F 2317 |

| 1878 | 299 000 | HACHETTE, 1879 |

Estimation des surfaces de zones humides à assécher (marais) du XVIIème au XIXème siècles

Tout le XIXe siècle est marqué par des textes ayant pour objet d’assécher ces espaces à des fins d’hygiène ou à des fins agricoles, le tout encouragé par de nombreuses aides. La plupart d’entre eux sont adoptés dans la seconde moitié de ce siècle :

— loi du 16-26 septembre 1807 sur le dessèchement des marais (et D. 26 mai et 28 sept. 1858) ;

— lois des 29 avril-1er mais 1845 sur les irrigations et du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage (servitude d’écoulement des eaux et de drainage) ;

— loi du 17 juillet 1856 sur le drainage ;

— loi du 21 juillet 1856 sur le dessèchement des étangs de la Dombes (et D. 28 oct. 1857) ;

— loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes (et D. 28 juill. 1860) ;

— loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

— loi 25-26 nov. 1901 sur le dessèchement des étangs de la Dombes. Il faudra attendre d’une part, les travaux de Laveran en 1880 pour qu’on découvre que ce n’est pas l’air, ou le milieu qui transmet le paludisme et les fièvres, mais la piqûre des moustiques et d’autre part, la fin des années 1970 pour que les préjugés vis-à-vis de ces milieux soient enfin abandonnés et laissent la place à une vision consistant à les protéger pour leur valeur biologique. Ce changement a été largement impulsé par les associations de protection de la nature.

Au XXe siècle : Une volonté de faire disparaitre les zones humides et les marais

Malgré tout, la fin du XIXe siècle et le début du XXe sont encore marqués de l’empreinte de la salubrité publique. Ainsi, la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale permet-elle notamment au maire ou au préfet d’ordonner la suppression de mares insalubres.

Quant au décret du 27 septembre 1955 et à la loi du 7 mars 1963, ils complètent les dispositions existantes sur l’assèchement et le drainage des marais par l’État, les collectivités locales et les syndicats mixtes. Enfin, une loi est adoptée en 1964 pour lutter contre la démoustication : elle permet le cas échéant de mener à bien des assèchements de zones humides s’ils constituent des gîtes à moustiques.

Quant au décret du 27 septembre 1955 et à la loi du 7 mars 1963, ils complètent les dispositions existantes sur l’assèchement et le drainage des marais par l’État, les collectivités locales et les syndicats mixtes. Enfin, une loi est adoptée en 1964 pour lutter contre la démoustication : elle permet le cas échéant de mener à bien des assèchements de zones humides s’ils constituent des gîtes à moustiques.

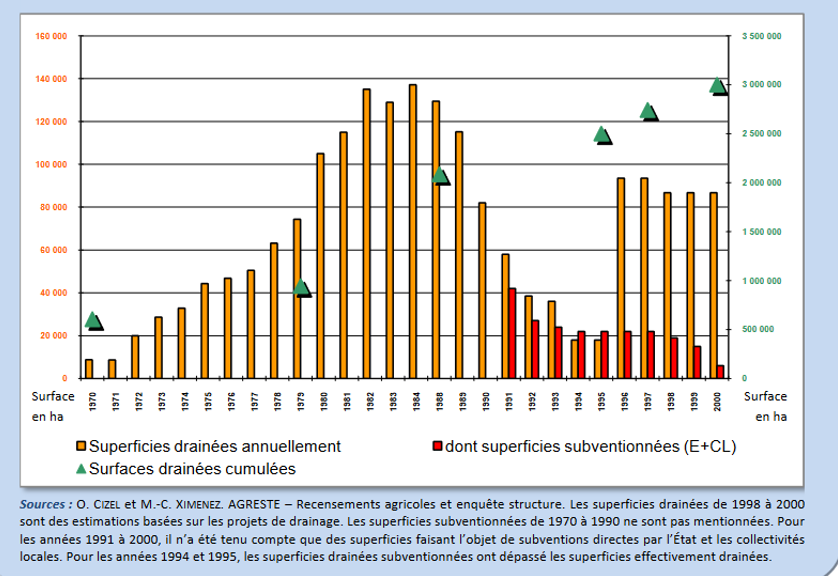

C’est véritablement à compter de la fin de la Seconde Guerre mondiale que les zones humides subiront des modifications et détériorations brutales sans commune mesure avec celles qu’elles avaient connues dans les siècles passés. Les équilibres biologiques des zones humides sont remis en question, notamment à cause de l’accélération du drainage.

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS