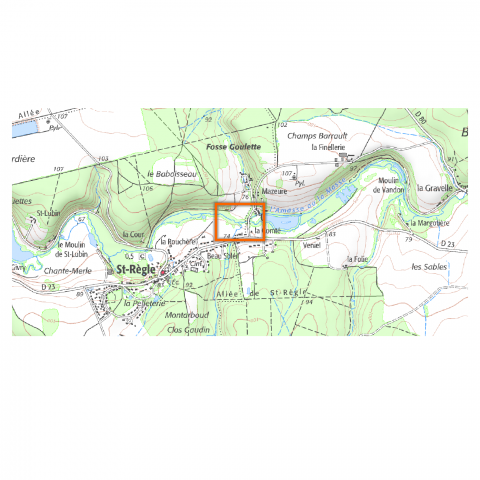

Suppression des merlons de curage pour reconstituer le matelas alluvial de l’Amasse à Saint-Règle

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2010 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Amasse |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

7.00 m

|

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.45 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2222 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

SAINT-REGLE (37236) SOUVIGNY-DE-TOURAINE (37252) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Réduire les risques inondation.

Améliorer les capacités auto-épuratoire du cours d'eau.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Amasse est un affluent rive gauche de la Loire. Long de 25 km, il prend sa source dans la forêt de Chaumont. Son bassin versant de 136 km2 est localisé dans les départe­ments du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Les zones fo­restières et les grandes cultures occupent la moitié amont du bassin alors que les zones de pâturage sont majori­taires sur l’aval.</p><p style="text-align: justify;">D’importantes concentrations en nutriments (phosphore, nitrates) et en matières en suspension impactent signi­ficativement la qualité de l’eau de l’Amasse. Une faible capacité auto-épuratrice combinée à des concentrations élevées en nutriments favorise le phénomène d’eutrophi­sation visible dans cette rivière (proliférations végétales).</p><p style="text-align: justify;">Des travaux de rectification du lit de l’Amasse ont été ré­alisés des années 1950 aux années 1980. Lors des travaux de recalibrage, le cours d’eau a été élargi et les matériaux de curage n’ont pas été exportés : ils ont été déposés sur les rives formant à certains endroits, des amas de 0,5 à 2 m3 par mètre linéaire (ml).</p><p style="text-align: justify;">Leurs im­pacts sur le fonctionnement de l’Amasse sont nombreux :</p><ul><li style="text-align: justify;">diminution des connexions latérales par la pré­sence de ces merlons de curage qui cloisonnent la rivière dans son lit mineur. Les milieux aqua­tiques (zones humides, annexes hydrauliques, etc.), autrefois alimentés en période de crues, se retrouvent déconnectés du lit mineur ;</li><li style="text-align: justify;">suppression des zones d’expansion des crues qui augmente les risques d’inondations, avec des enjeux urbains et agricoles en aval et en amont des travaux de recalibrage ;</li><li style="text-align: justify;">surélargissement du lit mineur provoquant l’homogénéisation des écoulements, des faciès ainsi que des habitats ;</li><li style="text-align: justify;">diminution de matériaux mobilisables, due aux prélèvements dans le lit mineur lors du cu­rage, responsable de son incision.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces facteurs est préjudiciable à une bonne diversité des habitats, notamment pour l’an­guille et le brochet dont les populations diminuent sur ce bassin versant. La truite est également absente à cause des nombreuses perturbations (rupture de la continuité écologique, destruction des habitats de reproduction suite au curage, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Les merlons de curage sont colonisés par une ripisylve trop dense, responsable d’un ombrage excessif. L’en­tretien des berges par les propriétaires est difficile (problème d’accessibilité). On observe la formation d’embâcles impactant également les écoulements.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, un seuil infranchissable, à la confluence avec la Loire, forme un obstacle à la continuité écolo­gique. Sur l’ensemble de cette rivière, on a recensé plus d’une dizaine d’anciens seuils de moulins.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">L’Amasse est une rivière « non domaniale » dont l’entretien est de la responsabilité des propriétaires riverains en contrepartie de droit d’usages. Mais, au cours du XXe siècle, l’intérêt économique s’est es­tompé avec la disparition des activités de meunerie et des activités industrielles utilisant la force motrice, ainsi qu’avec le recul de l’élevage dans la vallée. Les propriétaires riverains ont progressivement arrêté l’entretien de la rivière, entraînant le développe­ment anarchique de la végétation rivulaire et provo­quant d’importantes perturbations du fonctionne­ment hydraulique de la rivière.</p><p style="text-align: justify;">De plus, à la fin de ce siècle, des pollutions chro­niques et parfois massives sont constatées. Elles sont surtout liées au développement d’une urbanisation non maîtrisée (eaux résiduaires) ou aux rejets de nouvelles activités industrielles ou agroalimentaires.</p><p style="text-align: justify;">À leur création, les deux syndicats de rivière existants sur l’Amasse (un par département), ont pour objectifs :</p><ul><li><p style="text-align: justify;">de permettre un meilleur entretien du cours d’eau ;</p></li><li><p style="text-align: justify;">de réduire les dysfonctionnements hydrauliques ;</p></li><li><p style="text-align: justify;">d’identifier les sources de pollution.</p></li></ul><p style="text-align: justify;">En 1996, pour assurer une gestion globale et cohé­rente de la rivière, ces deux syndicats fusionnent. Une étude globale ou « contrat vert rivière propre » abou­tit à des travaux d’entretien de la végétation et de stabilisation des berges durant la période 1999-2003.</p><p style="text-align: justify;">Suite à un bilan de ces travaux, un contrat territorial relatif à l’entretien et à la restauration de l’Amasse et de ses affluents est établi pour une durée de cinq ans (2010-2014) dont les actions visent à atteindre les objectifs de bon état écologique. Les actions de ce contrat concernent principalement :</p><ul><li style="text-align: justify;">la restauration de l'hydromorphologie via des recharges sédimentaires;</li><li style="text-align: justify;">des suppressions de merlons laissés par les curages successifs;</li><li style="text-align: justify;">des effacements d'ouvrages pour restaurer la continuité écologique.</li></ul><p style="text-align: justify;">La mise en place de ce contrat fait l'objet de concertation au travers de réunions publiques et de plaquettes d'informations pour sensibiiser les propriétaires et riverains à la restauration des milieux aquatiques et faciliter l'acceptation de l'opération avant sa réalisation.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Cette opération de restauration se déroule sur quatre ans (2010-2013) en plusieurs phases de travaux. Elle concerne surtout la commune de Saint-Règle mais aussi, en 2013, celle de Souvigny-de-Touraine.</p><p style="text-align: justify;">En préalable à cette opération, l’entretien ou la coupe de la ripisylve est nécessaire pour faciliter l’ac­cès des engins de chantier au cours d’eau, en vue de reprendre les merlons de curage et restaurer une ri­pisylve jugée localement trop dense.</p><p style="text-align: justify;">Les merlons sont terrassés pour créer des banquettes dans le lit mineur de l’Amasse (resserrement de la section d’écoulement du lit mineur par terrassement des matériaux en alternance rive gauche et rive droite) et reconstituer le matelas alluvial grâce à la réinjection des matériaux initialement retirés. Cette recharge en matériaux indigènes est complétée avec des granulats de carrière. Des cordons de cailloux sont déposés pour protéger les banquettes contre une trop forte érosion ; des radiers sont réalisés entre les banquettes. Celles-ci ne sont pas ensemencées ni stabilisées par du génie végétal afin que le cours d’eau puisse les remobiliser naturellement.</p><p style="text-align: justify;">En accompagnement de ces travaux, le Syndicat de l’Amasse d’Indre-et-Loire met en place, avec les pro­priétaires des moulins, une ouverture hivernale coor­donnée des ouvrages (novembre et décembre) pour restaurer la continuité du transport sédimentaire.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p>Aucune.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est réalisé en 2010 au Moulin Givry, quelques kilomètres en aval du secteur restauré. Il s’appuie sur un inventaire du peuplement piscicole réalisé par pêche à l’électricité (IPR) et une analyse de la faune macro-invertébrée benthique grâce au protocole IBGN (indice biologique global normalisé). Par ailleurs, un programme d’analyses sur la physico-chimie classique et les pesticides est mis en œuvre par le syndicat de l’Amasse, au niveau de cinq stations réparties sur le linéaire du cours d’eau. Un suivi post-travaux a été fait sur la même station en 2015 pour les deux indices. Il est prévu de poursuivre ce suivi dans le cadre du nouveau contrat territorial.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Bien qu’il n’y ait pas eu de suivi hydromorphologique, la veille visuelle des aménagements réalisés a permis de constater que les secteurs restaurés ont retrouvé une bonne diversité d’écoulements et des substrats diversifiés. Les matériaux des merlons de curage ré­introduits dans le lit mineur ont rapidement été re­mobilisés. Un an après travaux, les banquettes non ensemencées se sont végétalisées, permettant leur stabilité et le retour d’une connexion latérale.</p><p style="text-align: justify;">L’analyse comparative pré et post travaux montre pour ce cours d’eau l’apparition d’un groupe polluosensible de trichoptères (macro-invertébrés), les <em>Glossosomati­dae</em>, indicateur d’une amélioration de la qualité bio­logique. Cependant, la population d’invertébrés ben­thiques reste majoritairement composée de taxons polluorésistants, indicateurs d’une perturbation de la qualité physico-chimique du cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la densité de chabots (<em>Cottus gobio</em>) a été multipliée par 25. Ce changement indique que le milieu restauré présente des habitats favorables à cette espèce tels que des écoulements plus rapides et un matelas alluvial graveleux. On note également l’apparition d’espèces telles que le barbeau fluviatile ou le chevesne, qui traduit une légère amélioration de la qualité du peuplement pisciaire.</p><p style="text-align: justify;">Les aménagements réalisés au cours de ces quatre an­nées de travaux ont redonné au cours d’eau sa place dans le paysage et un accès plus aisé aux riverains.</p><p style="text-align: justify;">Aucun effet sur les quelques inondations survenues depuis la réalisation de ces travaux n’a été relevé.</p><p style="text-align: justify;"> Le point fort de cette action est son coût peu oné­reux. L’action d’arasement des merlons de curage s’inscrit dans les actions ambitieuses de restauration des syndicats de l’Amasse réalisées dans le cadre du contrat 2010-2014.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">L’opération a été valorisée à de nom­breuses reprises au sein du contrat terri­torial de restauration de l’Amasse. Deux plaquettes d’informations mises à disposition des propriétaires riverains ainsi qu’en mairie permettent principalement de sensibiliser la population à l’éco­logie aquatique.</p><p style="text-align: justify;">Des animations ont été faites dans le cadre de la se­maine des rivières en 2013 auprès des écoles. Lors de cette même semaine, une journée a été dispensée auprès des étudiants et des élus pour présenter les techniques de restauration.</p><p style="text-align: justify;">En 2014, des panneaux d’informations sur le contrat territorial ont été implantés sur des espaces publics auprès de la rivière dans toutes les communes traversées.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

73 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 4 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 77 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire Bretagne : 50 % ; Conseil régional Centre - Val-de-Loire : 30 % ; - Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF), - FNPF-EDF, - Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques locale : 8 % ; Syndicats de l’Amasse : 12%. - Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques d’Indre-et-Loire - (FDAAPPMA 37) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), FDAAPPMA 37. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de l'Amasse et de ses affluents d'Indre-et-Loire (SAEAA)

|

| Contacts | Emeline Rouxel |

|

BP 145 - 37 401 Amboise Cedex

07 76 08 61 50

syndicat-amasse37@hotmail.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Contrat territorial de l’entretien et de la restauration de<br />l’Amasse et de ses affluents (2010-2014). SAEAA et SIERRA.<br />2009, 36 pages<br />• Bilan du contrat de restauration de l’Amasse en fin d’année<br />2014. SAEAA et SIERRA. Janvier 2014, 21 pages.<br />• Présentation du programme de travaux de l’année 3.<br />Conseil Syndical du 07 mars 2012. SAEAA et SIERRA. Mars<br />2012, 12 pages<br />• Note arasement des merlons de curages. SAEAA et SIERRA.<br />2015, 2 pages<br />• Lettre d’information n°1. SAEAA et SIERRA. 2011, 4 pages<br />• Lettre d’information n°2. SAEAA et SIERRA. 2013, 4 pages</p>

Restauration du champ d’expansion des crues de l’Orbiel par suppression des contraintes latérales, à Limousis

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2004 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'orbiel |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

15.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR185 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

LIMOUSIS (11205) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Protéger les populations contre les risques d’inondation.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Orbiel est un affluent rive gauche de l’Aude. Long de 41 km, il prend sa source dans la Montagne Noire, à 900 m d’altitude. Son bassin versant, situé sur la partie méridionale de ce massif, s’étend sur 250 km2. L’occupa­tion des sols est de type élevage et polycultures. En raison de la richesse de son sous-sol (présence d’or notamment), la vallée de l’Orbiel a connu une forte activité minière et métallurgique, responsable d’une importante pollution des eaux aux métaux lourds (dont l’arsenic).</p><p style="text-align: justify;">L’Orbiel est une rivière salmonicole, dont l’espèce repère est la truite fario. On note également la présence du barbeau méridional, du toxostome, du goujon, du vairon et de la loche de rivière.</p><p style="text-align: justify;">Le bassin versant est soumis aux entrées maritimes et aux épisodes cévenols : les pluies intenses, associées à un temps de réponse du bassin versant très court et à l’étroi­tesse de la vallée, provoquent des crues fulgurantes et souvent dévastatrices. Des digues ont été construites en aval de Sindilla afin de contenir les inondations dans la vallée de l’Orbiel. Ces ouvrages longitu­dinaux ont favorisé l’appauvrissement des habi­tats aquatiques, l’absence d’une végétation de berge adaptée et l’existence d’un risque d’inci­sion du lit.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Les 12 et 13 novembre 1999, des pluies torren­tielles s’abattent sur les départements des Pyré­nées-Orientales, du Tarn, de l’Hérault et surtout de l’Aude. Suite à l’ampleur des précipitations (185 à 250 mm cumulés en 48 heures), le bassin versant de l’Orbiel connait une crue très violente (crue cinquantennale humide sur l’aval du bassin versant). La commune de Conques-sur-Orbiel est inondée, et plus particulièrement un quartier situé dans le lit majeur de la rivière : 15 maisons sont touchées et la lame d’eau atteint jusqu’à 1,2 m. On dénombre, sur l’ensemble des territoires touchés, 35 morts et un disparu.</p><p style="text-align: justify;">Les digues édifiées le long de l’Orbiel, qui concentrent les écoulements et intensifient la violence des crues, montrent leur inefficacité. La restauration des champs d’expansion des crues de cette rivière s’avère nécessaire.</p><p style="text-align: justify;">Le Syndicat mixte des milieux aquatiques et des ri­vières (SMMAR) recherche alors des sites d’expansion pouvant être restitués au cours d’eau. En 2003, le sec­teur de Sindilla, situé à l’aval immédiat des gorges de l’Orbiel, est identifié comme site d’expansion de crue remarquable mais il est déconnecté de la rivière par une digue d’un kilomètre de long.</p><p style="text-align: justify;">La liquidation financière de la Société d’exploitation pyrométallurgique de Salsigne, propriétaire des ter­rains, apparait comme une opportunité d’acquisition à moindre coût. Une partie de la rive droite, soit 15 ha de friches et de peupleraies protégés par une digue, est acquise en 2003 par le Syndicat intercom­munal d’aménagement hydraulique des bassins de la Clamoux, de l’Orbiel et du Trapel (SBCOT), à l’aide du reliquat de subvention accordée par le ministère de l’Agriculture dans le cadre d’un projet de restaura­tion des berges et de travaux sur la ripisylve le long des berges de l’Orbiel et du Trapel.</p><p style="text-align: justify;">Le programme de restauration des champs d’expan­sion des crues de l’Orbiel est engagé en 2004. En 2009, le SBCOT acquiert 2 ha supplémentaires, cette fois en rive gauche.</p><p style="text-align: justify;">Cette opération visant la suppression de contraintes latérales (dont la digue) permet également de re­donner de l’espace au cours d’eau (dynamique la­térale) et restaurer une zone d’expansion pour les crues fréquentes.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux comportent :</p><ul><li>l’abattage de la peupleraie ;</li><li>l’arasement de la digue ;</li><li>le terrassement des berges en pente douce ;</li><li>l’édification d’un merlon compacté perpendicu­laire au cours d’eau, en aval du champ d’expansion ;</li><li>l’ouverture de pistes forestières d’entretien ;</li><li>le reboisement du site avec des essences forestières adaptées (5 000 arbres).</li></ul>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p style="text-align: justify;">La première et la troisième année après restauration, les lignes de plantations sont dégagées. Les inter­lignes de plantation sont entretenues tous les deux ans, les pistes forestières le sont deux fois par an.</p>

Le suivi

<p>Aucun suivi n’est mis en place.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La suppression de la digue latérale a permis la restau­ration d’une zone d’expansion des crues de 17 ha, dont la capacité de rétention transitoire est estimée à 150 000 m3 au pic de crue. L’édification d’une digue perpendiculaire au lit en aval du site augmente arti­ficiellement la capacité de stockage du site. Ces tra­vaux redonnent une mobilité au lit de l’Orbiel sur un kilomètre.</p><p style="text-align: justify;">La restauration du site contribue à réduire significa­tivement l’impact des crues sur le bourg de Conques­-sur-Orbiel. La crue de mars 2011, d’intensité et de débit similaires à celle de novembre 1999 sur cette partie du bassin versant, atteste de l’efficacité de la restauration du champ d’expansion des crues avec un net abaissement de la ligne d’eau dans le quartier résidentiel (0,6 m en 2011 contre 1,2 m en 1999).</p><p style="text-align: justify;">La forêt alluviale piège les embâcles et contribue à la limitation des dégâts sur les ouvrages civils et les zones urbanisées. Enfin, la végétation herbacée et arbustive ralentit efficacement les écoulements et le piégeage des sédiments, limitant le dépôt de boues en zones urbanisées (et les contraintes de nettoyage associées). La forêt alluviale participe également à l’épuration des eaux lors des périodes de crues.</p><p style="text-align: justify;">La restitution à la rivière de ses champs d’expansion des crues sécurise également les biens et les per­sonnes, en supprimant les digues latérales dont le risque de rupture est possible.</p><p style="text-align: justify;">La suppression des contraintes latérales a également permis la reconstitution d’une forêt alluviale (rare dans la région), la restauration du lit mineur (dont les faciès d’écoulement et la diversité granulométrique) et la création de zones humides annexes alimentées notamment par des bras secondaires de l’Orbiel.</p><p style="text-align: justify;">Les coûts d’investissement, de maintenance et d’en­tretien du site sont faibles, comparé aux bénéfices apportés à la réduction du risque inondation. Globa­lement, ce type de travaux (hydraulique douce) pré­sente l’avantage d’un gain écologique significatif, en restaurant l’hydromorphologie et les processus natu­rels, sans avoir recours à des travaux de génie civil.</p><p style="text-align: justify;">Suite à cette action, le syndicat à réouvert un champ d’expansion des crues sur la Clamoux, au niveau de parcelles viticoles régulièrement détruites par les crues. Il poursuit ces projets de recréation de zones d’expansion des crues, au niveau des zones straté­giques de son territoire (sorties de gorges, milieux urbains).</p><p style="text-align: justify;">Le point fort de ce projet est le faible coût d’acquisi­tion et d’entretien et la maîtrise foncière.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Le site sert, chaque année, de lieu de formation pour AgroParisTech. L’Office national des forêts y a organisé des for­mations de ses techniciens. Une présentation des tra­vaux et une visite du site ont eu lieu en septembre 2015, dans le cadre d’une journée technique sur le thème de la « Nouvelle gestion des rivières : les solu­tions à l’heure de la Gemapi », organisé par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.</p><p style="text-align: justify;">Le syndicat a rédigé une plaquette, diffu­sée sur le site de l’agence.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 23 700 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

60 150 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 83 850 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État (50 %), Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (30 %), - Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique des bassins de la Clamoux, de l’Orbiel et du Trapel (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Aude. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins de la Clamoux, de l'Orbiel et du Trapel (SBCOT)

|

| Contacts | Mathieu Dupuis |

|

Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières (SMMAR), Département de l'Aude 11855 Carcassonne Cedex 9

mathieu.dupuis@smmar.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Plaquette de présentation du projet du site de Sindilla :<br />http://www.eaurmc.fr/fileadmin/documentation/colloque/Journee_GEMAPI_MTP/Plaquette_SindillaVfinal_avec_plan.pdf<br />• Présentation de la visite de terrain du site de Sindillasur l’Orbiel, journée technique du 17 septembre 2015 :<br />http://www.eaurmc.fr/fileadmin/documentation/colloque/Journee_GEMAPI_MTP/8.Jacques_CHAMBAUD_SMAR_Presentation_de_la_visite_de_terrain.pdf</p>

Suppression des protections de berges sur l’Orge aval

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 10/06/2010

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 1998 avril 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orge |

| Distance à la source | 45.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.80 ‰ |

| Débit moyen | 3.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRR98 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

ESSONNE (91) |

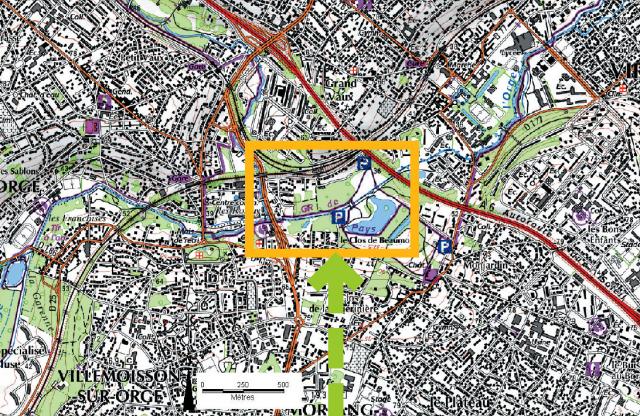

| Communes(s) |

MORSANG-SUR-ORGE (91434) SAVIGNY-SUR-ORGE (91589) |

| Région | ILE-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Retrouver un cours d’eau plus sinueux avec des berges végétalisées.<br> </p>

<p>Retrouver les aspects morphodynamiques naturels du cours d’eau.</p>

<p>Améliorer la capacité d’écrêtement des crues du lit majeur.<br> </p>

<p>Améliorer la qualité du paysage.</p>

Le milieu et les pressions

<p>L’Orge est un affluent de la Seine, parcourant 50 kilomètres et drainant un bassin d’une surface avoisinant les 1000 km². Dès le 18ème siècle, la rivière est fortement artificialisée du fait de l’intensification de l’urbanisation sur l’ensemble de son bassin versant. Dans les années 50, des travaux d’hydrauliques sont réalisés, notamment pour prévenir des risques d’inondations et évacuer plus rapidement les eaux de crues vers la Seine. Le cours d’eau dans sa partie aval devient rectiligne et est même enterré sur certaines parties. Une partie des berges et du lit sont bétonnés dans la partie aval de la rivière jusqu’à sa confluence avec la Seine. Ces aménagements ont inévitablement des conséquences importantes sur les habitats aquatiques du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>En raison des problématiques d’inondation et de bon état des eaux, le syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval (SIVOA) mène depuis 1995 une politique de reconquête des berges de l’Orge et des zones humides attenantes au cours d’eau. L’opération de restauration s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel de réhabilitation des berges de l’Orge.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Les travaux entrepris consistent à enlever les structures en béton des berges et du fond du lit. Les berges sont reprofilées en pente douce. La sinuosité du cours d’eau est légèrement accentuée. Afin de restaurer un paysage de cours d’eau et de favoriser le bon état écologique, des plantations de végétaux aquatiques et de berges sont réalisées.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

La gestion

<p> Les berges réhabilitées font l’objet, dans le cadre d’un plan de gestion, d’un traitement particulier, réalisé tous les deux ou trois ans.<br>Les interventions sont menées l’hiver et comprennent principalement :<br>• le recépage et coupe des saules ;<br>• la sélection et le maintien de quelques arbres en bord de berge ;<br>• la plantation d’arbres de haut jet en arrière de berge ;<br>• la fauche des hélophytes.</p>

Le suivi

<p> Aucun suivi n'est entrepris.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> La végétation des berges se diversifie et présente différentes strates. La ripisylve offre à présent des habitats potentiels en pied de berge et contribue à l’ombrage du cours d’eau.<br>Cette opération est très intéressante pour son époque. Elle permet de remettre en cause des aménagements jugés bons par le passé. La connaissance des impacts négatifs du bétonnage du cours d’eau tant sur le plan écologique que sur celui du risque d’inondation ont pesé en faveur de la réalisation de l’opération. Toutefois, les objectifs visant à retrouver des aspects morphodynamiques naturels ne sont pas totalement atteints. En effet, des mesures complémentaires visant la diversification des écoulements auraient dû être envisagées. Le reméandrage qui participe à la diversification des profils en travers aurait pu, par exemple, venir compléter cette opération pour une amélioration complète de la qualité des habitats aquatiques. Si les contraintes foncières ne permettaient pas le reméandrage, d’autres mesures de diversification auraient alors pu être trouvées.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Une promenade le long de la partie restaurée du cours d’eau est réaménagée en même temps que les travaux de restauration. Elle permet aux riverains de mieux s’approprier le cours d’eau.<br>Cette opération, « innovante » à l’époque, a fait l’objet d’articles dans différents journaux locaux et revues spécialisés (Le Moniteur, Paysage Actualité, etc.).</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

620 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 620 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 620 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil régional, conseil général, agence de l’eau (75 %) - SIVOA (25 %) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval

|

| Contacts | Michel Valois |

|

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval

sivoa@sivoa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Restauration de la dynamique naturelle de l’Adour amont

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 09/06/2010

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1996 décembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 12100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Adour |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 14.00 ‰ |

| Débit moyen | 9.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR236 FRFR237B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

HAUTES-PYRENEES (65) |

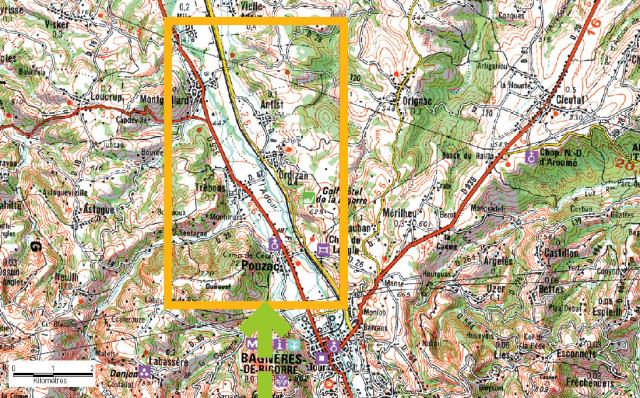

| Communes(s) |

BAGNERES-DE-BIGORRE (65059) HIIS (65221) MONTGAILLARD (65320) ORDIZAN (65335) POUZAC (65370) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p style="text-align: justify;">Restaurer la dynamique naturelle du cours d’eau.</p>

<p>Améliorer ses fonctionnalités écologiques.</p>

<p>Dissiper l’énergie du cours d’eau lors des crues.</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Adour est un fleuve du sud-ouest de la France qui draine un bassin versant de 17 000 km2. Il se jette dans l’océan Atlantique, au niveau du golfe de Gascogne après un parcours de 309 kilomètres. Ce cours d’eau constitue un axe pour les poissons migrateurs et présente, sur le secteur concerné, un intérêt pour la reproduction des salmonidés. Sur les 6,5 premiers kilomètres, le lit de la rivière est naturellement formé d’un chenal unique qui se transforme ensuite en chenal en tresses sur 5,6 km. Sur ce secteur, des bancs alluviaux et des bras secondaires plus ou moins connectés sont présents. Le substrat est essentiellement constitué de galets. Le site restauré est soumis à un arrêté de protection de biotope pour la truite fario et le desman des Pyrénées. Peu de parcelles sont cultivées en bord de rivière, la forêt alluviale est encore présente. L’Adour amont n’a pas connu au cours des cinquante dernières années de crue de très grande ampleur. La dernière crue correspondant aux plus hautes eaux connues sur ce linéaire date de juin 1879. Toutefois, afin de protéger les terres et habitations riveraines d’éventuelles crues, des travaux ont été très régulièrement effectués sur le cours d’eau, avec pour objectif principal de resserrer le lit et de créer un chenal unique d’écoulement. Dans ce cadre, les bancs alluviaux présents tout le long du linéaire ont systématiquement été arasés et leurs sédiments régalés sur la berge sous forme de tertre. Ces travaux favorisent l’incision du lit par érosion verticale et la déconnexion des annexes hydrauliques avec le chenal principal. Ils engendrent en outre d’importants phénomènes de déstabilisation de berge.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Face à cette situation, les élus de la communauté de communes de la Haute Bigorre ont entrepris, dés 1997, de changer les modalités de gestion de la rivière et de développer une approche écologique. Les actions de restauration ont été menées par le biais du contrat de rivière du Haut Adour.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à supprimer les tertres inutiles par retalutage des berges et à modifier les modalités de gestion des atterrissements et du bois mort. Des annexes hydrauliques déconnectées du cours d’eau sont restaurées et un réseau secondaire de bras fonctionnels en période de crue est créé. Des protections de berge ponctuelles sont mises en place uniquement par génie végétal ou utilisation de techniques mixtes. Des plantations sur les secteurs initialement dépourvus sont réalisées. Enfin des actions contre le développement de la renouée du Japon, espèce invasive, sont menées.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p style="text-align: justify;">Un chemin parallèle à la berge, au delà des dix mètres dans les zones de ripisylve, uniquement ouvert aux agents d’entretien et aux propriétaires riverains est créé afin de faciliter l’entretien et l’accès à la rivière en cas d’intervention urgente lors des crues. La végétation est traitée par coupe sélective avec la volonté de préserver les habitats pour la faune inféodée aux milieux aquatiques. La gestion des atterrissements et des embâcles est raisonnée. Désormais, un diagnostic définit si l’atterrissement ou l’embâcle constitue un obstacle à l’écoulement des eaux et seuls ceux dits « à risques » sont traités par une simple dévégétalisation et un griffage sur 80 cm de profondeur des sédiments.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial mettant en évidence le fonctionnement hydro-géomorphologique de l’Adour amont est réalisé. Il est basé sur une expertise, par observation au cours du temps des caractéristiques morphologiques de la rivière (faciès d’écoulement, zones d’érosion, bras secondaires déconnectés) et de leur évolution temporelle. Depuis les travaux, aucun suivi, hormis des observations régulières de terrain, n’a été réalisé.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Ces actions de restauration ont diversifié les écoulements et les habitats permettant la reproduction de salmonidés. La reconnexion des annexes hydrauliques a eu pour effet immédiat une augmentation de l’espace de mobilité de l’Adour et une diminution des risques liés aux inondations : dissipation de l’énergie, diminution des processus d’érosion verticaux et latéraux, stabilisation des berges, etc.<br>La prise de conscience, de la part des élus, de la nécessité de protéger la biodiversité et la mise en place d’une démarche globale, intégrée et pragmatique de gestion de la rivière, toujours en concertation avec les riverains, sont garants de la réussite du projet.<br>Le principe général de ces modalités de réalisation de travaux et d’entretien de rivière est désormais repris par les communes situées à l’aval.<br>La communauté de communes réalise également des gains économiques du fait de l’interruption des travaux lourds et coûteux.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Des articles de presse et des communications auprès des pêcheurs ont été publiés.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

794 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 66 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 794 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil régional (20 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes de la Haute Bigorre

|

| Contacts | Jean-Luc Cazaux |

|

Communauté de communes de la Haute Bigorre

jlc.bv@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

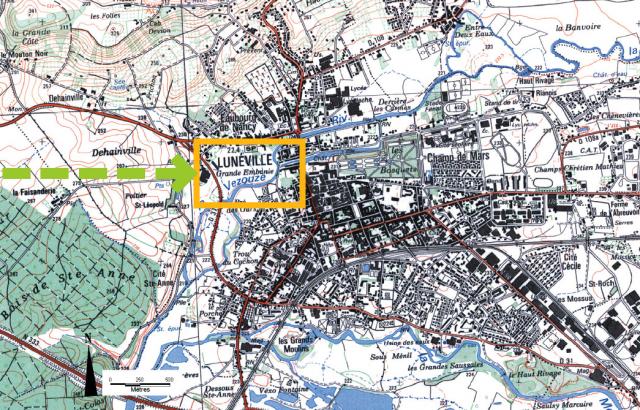

Création de chenaux de crues et restauration des échanges lit majeur/lit mineur sur la Vezouze

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 28/01/2010

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2007 juillet 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vezouze |

| Distance à la source | 72.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

20.00 m

|

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 6.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR286 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

LUNEVILLE (54329) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Gérer de manière durable et raisonnée les inondations en favorisant le stockage de l’eau dans le lit majeur</p>

<p>Restituer à la rivière son champ d’inondation actif</p>

<p>Réduire le risque d’inondation</p>

Le milieu et les pressions

<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none" class="MsoNormal">La Vezouze est un cours d’eau de deuxième catégorie piscicole de <!--?xml:namespace prefix = st1 /--><st1:metricconverter w:st="on" productid="75 kilom│tres">75 kilomètres</st1:metricconverter> de long. Affluent de la Meurthe, elle draine un bassin versant de 560 km² essentiellement agricole. La Vezouze possède un régime de type pluvial et connaît une rapide répercussion des pluies sur son débit. Il en résulte des crues régulières et souvent violentes dans le secteur urbanisé de Lunéville. Ce phénomène est en effet aggravé dans l’agglomération par d’autres facteurs comme la réduction des surfaces naturelles d’expansion des crues ou les mauvaises conditions d’évacuation. La forte pression urbaine de ce secteur, couplée au risque d’inondation, a largement favorisé la stabilisation des berges du cours d’eau. Ainsi, des digues de protection et des enrochements de berges ont été mis en place et le cours d’eau a été régulièrement curé. Mais ces aménagements ont pour conséquences le blocage de la dynamique naturelle et la réduction des possibilités de débordements du cours d’eau dans les champs d’expansion des crues<span style="COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 12pt"><font face="Times New Roman">.<!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></font></span></p>

Les opportunités d'intervention

<p>Suite aux importantes crues de 1983, 1998 et 2004, la communauté de communes du Lunévillois a engagé un programme global d’aménagement visant une meilleure protection des riverains contre les inondations. Dans ce cadre, plusieurs travaux de lutte contre les inondations ont été prévus. Ils comprennent des interventions sur le réseau d’eaux usées et pluviales de la ville, la mise en place de protections rapprochées mais aussi et surtout la restauration du champ d’expansion des crues.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux ont consisté à élargir en certains points le lit moyen du cours d’eau. Une digue de protection a pour cela été arasée en rive gauche. Deux chenaux de crues, d’un mètre en moyenne sur 6 hectares ont été creusés, correspondant à un dégagement de 60 000 m3 de matériaux. Au sein de ces chenaux de crues, des milieux humides de type mares et annexes hydrauliques ont été créés. Des arbres ont été plantés sur les berges ainsi que des hélophytes dans les chenaux de crues. En complément de ces actions sur le milieu, des travaux sur le réseau d’eau pluvial ont aussi été réalisés : des clapets anti-retour et des stations de pompage ont été mis en place.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.2.1.0 (A) Entretien de cours d'eau

La gestion

<p>Le syndicat d’entretien de la Vezouze gère les embâcles au coup par coup de manière raisonnée.</p>

Le suivi

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Un état initial a été réalisé par un bureau d’études en 2000 puis en 2003, 2004 et 2005 sur le compartiment hydraulique. Des investigations de terrains ont été nécessaires pour étudier l’hydrographie, l’hydrologie, la topographie et la géologie du terrain. Une étude bibliographique a permis de faire l’état des lieux du compartiment biologique. Un suivi écologique (habitats, espèces) post travaux a débuté en 2010 et sera poursuivi jusqu’en 2014. Ce suivi consiste à décrire le milieu naturel et à évaluer les impacts (positifs et/ou négatifs) des travaux sur la faune et la flore en ciblant plus particulièrement le lit majeur reconstitué et les annexes hydrauliques créées. L’hydromorphologie et les communautés biologiques inféodées au lit mineur (poissons, invertébrés aquatiques…) ne sont en revanche pas étudiées dans le cadre de ce travail.<br />Les premiers résultats de 2010 et 2011 font état de plusieurs espèces qualifiées de remarquables pour la Lorraine, dont des insectes et des espèces végétales. Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de ces espèces sur le site. Une attention particulière sera portée aux plantes bénéficiant d’un statut de protection, ces espèces ayant été vraisemblablement introduites au cours des travaux de restauration<br /> </p>

Le bilan et les perspectives

<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none" class="MsoNormal">L’évolution écologique du site est très satisfaisante. Les résultats du suivi effectué attestent des effets positifs des travaux pour la biodiversité avec la présence de cortèges caractéristiques des milieux humides et la présence d’espèces remarquables du point de vue de la flore et de l’entomofaune. L’évolution et la diversification des zones humides annexes créées, qui présentent une végétation dense de type hélophytes, sont également très favorables à la reproduction du brochet (même si l’on ne dispose pas de suivi sur ce volet, les annexes hydrauliques présentent un potentiel fort de ce point de vue). <br>Sur le plan hydraulique, les résultats sont tout aussi satisfaisants. A l’amont de la zone restaurée, la hauteur et les surfaces inondées dans Lunéville ont nettement diminuées. <br>L’objectif premier de cette restauration étant la lutte contre les inondations, l’explication aux élus de l’intérêt de préserver le champ d’inondation et de diversifier les habitats en lit majeur a permis la réalisation d’un projet faisant le compromis entre objectifs hydrauliques et écologiques. Les objectifs multithématiques ont particulièrement motivés les élus qui se voyaient ainsi répondre aux attentes des riverains sur le plan sécuritaire et paysager. Les aménagements réalisés permettent d’allier gestion des inondations et amélioration de l’état écologique de la rivière.<br>Certains aménagements visant la protection d’enjeux forts restent lourds pour le milieu mais la reconnexion du lit mineur avec le lit majeur augmente fortement l’intérêt écologique du site. En outre, un cheminement piétonnier a été mis en place au sein de la zone et sa fréquentation régulière témoigne du regain d’intérêt du site pour la population locale qui avait tendance auparavant à éviter un secteur peu attrayant d’un point de vue paysager. Les travaux ont ainsi permis de valoriser la « nature » en espace périurbain.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Une fiche retour d’expérience ainsi qu'une vidéo valorisant les travaux ont été réalisées par l’agence de l’eau. D’autres valorisations sont prévues à moyen terme.</p>

Vidéo - Inondation enrayée, Vezouze restaurée (AERM)

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 180 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 700 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 930 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin Meuse: 34% - Direction régionale de l'environnement: 20.5% |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l'eau Rhin Meuse - Direction régionale de l'environnement |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Lunévillois

|

| Contacts | Christelle Royer |

|

Communauté de communes du Lunévillois - 92 rue de Viller, 54300 Lunéville

croyer@cc-lunevillois.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS