KERGUÉLIDIC : Restauration d’une zone humide et du cours d’eau sur le site d’un projet de lotissement

Page mise à jour le 05/03/2025

Créée le 05/02/2025

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Hydromorphologie Milieux humides Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2016 janvier 2017 |

| Surface concernée par les travaux | 0.56 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0061 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

PLABENNEC (29160) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Éviter les inondations des terrains situés en aval

Restaurer les caractéristiques physiquesde la zone humide et du cours d’eau

Le milieu et les pressions

<p class="text-align-justify">Le site de Kerguélidic se trouve au nord-est du centre de Plabennec, en limite de zone urbaine, proche de la source du ruisseau de Kerveur qui le traverse. Celui-ci fait un peu plus de 1 km de long et rejoint d’autres affluents avant de se jeter dans l’Aber Benoît. La moitié amont du bassin versant est majoritairement urbanisée alors que la moitié aval est davantage agricole et naturelle. Le site de Kerguélidic a fait l’objet de remblaiement par le passé et le ruisseau qui le traverse a été déplacé en limite de parcelle, qui avait vocation à être construite.</p>

Les opportunités d'intervention

<p class="text-align-justify">Suite à l’inondation de plusieurs habitations situées en aval du site, la commune a décidé de réaliser des travaux pour restaurer les fonctions de la zone humide par la suppression des remblais et la remise du cours d’eau dans son talweg. Le ruisseau reçoit les eaux pluviales d’une partie du bourg, ce qui entraîne des variations de débit importantes à l’origine des inondations passées. La restauration du cours d’eau et de la zone humide annexe avait pour objectif de limiter l’impact de ces inondations.</p>

Les travaux et aménagements

<ol><li><p class="text-align-justify"><strong>Suppression du remblai</strong></p></li></ol><p class="text-align-justify"><u>Objectif : Retrouver le niveau du terrain naturel</u></p><p class="text-align-justify"><u>Mise en œuvre :</u><br>• Enlèvement des matériaux apportés ;<br>• Nivellement du terrain des bords de la parcelle vers son centre et léger apport de terre végétale pour faciliter la reprise de la végétation. Le niveau topographique du projet final était dépendant du niveau de la buse située à l’aval du site qu’il n’était pas possible de remplacer.</p><ol start="2"><li><p class="text-align-justify"><strong>Déplacement et reméandrage du cours d’eau</strong></p></li></ol><p class="text-align-justify"><u>Objectif : Ralentir l’écoulement de l’eau et favoriser les échanges avec la zone humide.</u></p><p class="text-align-justify"><u>Mise en œuvre :</u><br>• Remise du cours d’eau dans le point bas de la parcelle et création d’un nouveau lit<br>• Reméandrage du lit sur toute la longueur du site et reprise d’une partie des matériaux de l’ancien lit vers le nouveau</p><ol start="3"><li><p class="text-align-justify">Restauration de la ripisylve</p></li></ol><p class="text-align-justify"><u>Objectif : Diversifier les habitats du site.</u></p><p class="text-align-justify"><u>Mise en œuvre :</u><br>• Plantation de diverses essences en bord de rivière, notamment de l’aulne, du frêne, du noisetier et du saule</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p class="text-align-justify">Dans un premier temps, le site a fait l’objet d’une gestion par fauche. Depuis 2021, il est géré par écopâturage.</p>

Le suivi

<p class="text-align-justify">État des lieux floristique et faunistique (arthropodofaune) et analyse pédologique réalisés une fois par an pendant les trois années suivant les travaux. IBGN (échantillonnage des invertébrés benthiques aquatiques), inventaire de l’arthropodofaune terrestre grâce à des pièges de type Barber et à des prélèvements par filets fauchoirs. Inventaires faunistiques (orthoptères et odonates) et floristiques réalisés en 2020 dans le cadre du réseau sur la restauration des zones humides de Bretagne.</p>

Le bilan et les perspectives

<p class="text-align-justify">Le site a retrouvé une végétation caractéristique de zone humide et semble présenter une augmentation et une diversification de la faune associée (le nombre d’arthropodes observés a augmenté durant les années suivant les travaux). De plus, les espèces présentes sont principalement inféodées aux milieux humides. À noter la présence de Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), odonate protégé au niveau national,<br>et du Conocéphale des Roseaux (Conocephalus dorsalis), un orthoptère strictement inféodé aux zones humides. Des indices de présence du campagnol amphibie ont également été trouvés en abondance aux alentours du ruisseau. La valeur de l’IBGN a augmenté au fil des années pour passer de 4/20 en 2017 - année suivant les travaux - à 16/20 en 2018 et 17/20 en 2019. Ces notes traduisent la bonne résilience du milieu, qui a rapidement retrouvé des communautés de macro-invertébrés indicatrices d’un bon état du cours d’eau. La mosaïque d’habitats s’est diversifiée, permettant également l’installation d’une végétation aquatique dans le cours d’eau.</p>

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 9000 |

| Coût des acquisitions | 316850 |

| Coût des travaux et aménagement |

330753

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 656604 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - AEH (Aménagement Environnement Hydraulique), MARC – Jardin Service |

| Maître d'ouvrage | Commune de Plabennec

|

| Contacts | Loic Jacquemond |

|

dst@plabennec.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Références au titre des directives européennes

Restauration de La Grande Tourbière de Marchiennes

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Débroussaillage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc naturel régional Scarpe-Escaut |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013705

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | MARCHIENNES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Maintien en l'état de la tourbière pour limiter l’apport de matière organique et l’atterrissement du milieu.

Résumé

Les espaces humides de la vallée de la Scarpe subissent de plein fouet un assèchement progressif suite à l’abaissement régulier du niveau des nappes phréatiques. La diminution de hauts niveaux d’eau et ses fortes variations au cours de l’année ont provoqué la disparition de certains habitats (vasières exondées) et en parallèle la fermeture de nombreux milieux herbacés suite à la dynamique de la végétation arbustive puis forestière. Subissant cet impact d’abaissement généralisé des niveaux d’eau dans la vallée de la Scarpe, la tourbière de Marchiennes voit progressivement ses habitats se modifier. Les roselières sont progressivement envahies par les fourrés. Les humus de moins en moins inondés ont tendance à se minéraliser, ce qui entraîne le développement progressif d’une végétation nitrophile. Diverses opérations ont ainsi été entreprises pour la restaurer.

Les principales opérations de gestion, en dehors de la pose de vannages réalisé par le Parc naturel régional pour éviter un fort assèchement d’août à octobre, consistent en la coupe régulière de la végétation arbustive et la fauche ponctuelle des roselières avec exportation des produits de coupe, de façon à limiter l’apport de matière organique et l’atterrissement du milieu.

Par ailleurs, quatre importantes opérations de restauration écologique ont également eu lieu :

• Evacuation d’un remblai, issu de l’agrandissement de l’étang présent sur le site

• Restauration de vasières en travaillant certaines bordures de l’étang en pente douce

• Exploitation de peupliers et remplacement du peuplement

• Création de diverses mares et phragmitaies inondées pour augmenter les milieux propices à la reproduction de la Grenouille des champs

La création de conditions stationnelles favorables et le réveil de diverses banques de graines ont permis la réapparition spectaculaire du Souchet brun sur les vases exondées de la Grande Tourbière. Cette espèce a été accompagnée par les samoles et baldellies qui ont trouvé des conditions favorables à leur germination. Cette opération de restauration de végétation spécifique montre la bonne capacité de certaines espèces végétales à restaurer leur population grâce à la présence des banques de graines présentes dans le sol et montre la capacité du Vertigo moulinsiana à reconquérir de vastes espaces à partir de micro populations présentes sur des reliques de cariçaie.

Malgré ces bons résultats, la tourbière dans son ensemble subit un large embroussaillement et son maintien en l’état nécessiterait une réflexion plus globale à l’échelle du bassin versant.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

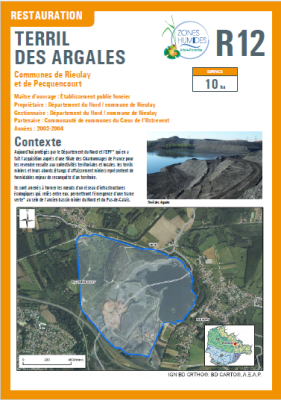

Restauration du Terril des Argales

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Plantation d'espèces non ligneuses |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2003 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux | 10.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013705

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Renaturation d'espaces industriels et recréation de milieux humides, grâce à l'installation de nombreux oiseaux en situation défavorable de conservation.

Résumé

Le terril des Argales était le plus grand terril du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, avec 140 ha d’emprise au sol. Grand terril plat, il a été installé sur des prairies plus ou moins tourbeuses de la vallée de la Scarpe. Aujourd’hui, sa ré-exploitation, qui a consisté à récupérer les morceaux de charbon déposés sur le terril en même temps que les roches stériles (schiste et grès), a entraîné de profonds remaniements. Le terril s’est enfoncé dans le sol. L’exploitation des matériaux a fait apparaître un étang et a donné au site de nouveaux modelés.

Malheureusement, les berges ainsi créées par la ré-exploitation présentaient des profils très abrupts empêchant toutes colonisations végétales et tout usage par les oiseaux des zones humides (anatidés et limicoles principalement).

Les aménagements réalisés ont consisté à :

• créer de vastes étendues de roselières à phragmites et de zones de vasières au contact du terril en reprofilant une partie des abords de l’étang sur la largueur de 15 à 100 mètres,

• créer des îlots pour permettre la nidification des oiseaux sur les bords de l’étang. Certains îlots sont ainsi maintenus sans végétation pour permettre la nidification du petit Gravelot (Charadrius dubius),

• mettre en place des arbres morts comme perchoirs à Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et des souches dans les berges pour favoriser la nidification du Martin pêcheur (Alcedo atthis)

Les communautés végétales roselières créées sur trois hectares se structurent progressivement. Les berges sont également spontanément colonisées par diverses espèces de joncs, laîches, massettes qui complètent les installations artificielles de roseaux. Au niveau de l’avifaune, les aménagements permettent la reproduction de plusieurs espèces. L’apport de nourriture provoqué par ce dynamisme végétal permet au site d’accueillir en hivernage plusieurs centaines de foulques et quelques anatidés. En période de migration, nombreux sont les limicoles qui y font une courte halte. Les dépressions humides maintenues et crées sur l’espace schisteux accueillent quant à elles de très belles populations de Crapauds calamites.

Cette expérience de renaturation d’espaces industriels et de recréation de milieux humides permettra à moyen terme l’installation de vastes roselières favorables à l’installation de nombreux oiseaux en situation défavorable de conservation, compte tenu des menaces qui pèsent sur les zones humides, et notamment les roselières.

Par ailleurs, la commune de Rieulay, co-propriétaire, gère de façon écologique les berges de l’étang à proximité de la base de loisirs.

Cette gestion écologique (préservation de la végétation hygrophile sur deux à trois mètres en bordure de pelouses) permet le développement du Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et du Laiteron des marais (Sonchus palustris), deux espèces patrimoniales dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

Mare sur le site du Richtsendel (Erstein)

Page mise à jour le 27/06/2024

Créée le 17/06/2024

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Agir ponctuellement, sur de petites zones humides « ordinaires », afin de les restaurer, voire d'en recréer, pour le rôle qu'elles jouent sur le plan hydrologique et en tant que réservoir de biodiversité.

Résumé

La zone humide du Richtsendel a été fortement dégradée notamment à cause de l’intensification agricole de la plaine d’Alsace. Ces zones jouent à leur niveau un rôle fonctionnel sur le plan hydrologique en favorisant la préservation de la qualité des eaux de la nappe sous-jacente (grâce à leur fonction de digestion des pollutions), et un rôle patrimonial en tant que réservoir de biodiversité pour un grand nombre d’espèces végétales et animales, dont les amphibiens.

Dans ce contexte, l'association Nature Ried Erstein s’est engagée dans la protection des zones humides et particulièrement d'une faune indicatrice de la qualité de ces milieux : les amphibiens. Elle suit notamment une population d’amphibiens sur le site des bras morts du Richtsendel, à proximité immédiate de la forêt d'Erstein.

L’objectif des actions menées sur le site du Richtsendel est de restaurer un ensemble de zones humides dégradées ou en cours de dégradation et de comblement, voire de recréer des milieux ayant disparu.

L’association a créé une grande mare de substitution pour les amphibiens, d'une surface de 8 ares, au niveau du tracé de l'ancien bras. En outre, une portion de cet ancien bras en voie de comblement et d’assèchement, d'une longueur de 40 m environ et située en aval de cette mare, a été curée afin qu'un niveau d'eau minimal de 60 à 80 cm puisse y être maintenu.

On constatait en 2006 que la mare s'était déjà largement revégétalisée (présence du Plantain d'eau notamment) et ce de façon entièrement naturelle à partir de la banque de graines présentes dans le sol. De même, les amphibiens avaient recolonisé le site (Grenouille rousse notamment), et le Solidage s’était aussi fortement développé.

Publication du recueil : 2006

Références au titre des directives européennes

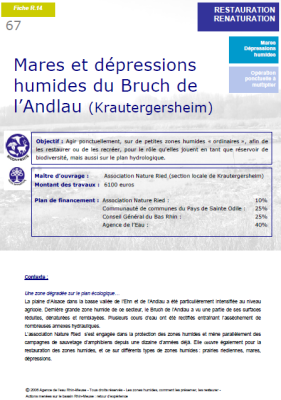

Mares et dépressions humides du Bruch de l'Andlau (Krautergersheim)

Page mise à jour le 27/06/2024

Créée le 17/06/2024

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Agir ponctuellement, sur de petites zones humides « ordinaires », afin de les restaurer ou de les recréer, pour le rôle qu'elles jouent en tant que réservoir de biodiversité, mais aussi sur le plan hydrologique.

Résumé

La grande zone humide du Bruch de l’Andlau a vu ses surfaces réduites, dénaturées, remblayées, en partie à cause de l’intensification agricole de la plaine d’Alsace. Ces zones jouent un rôle fonctionnel sur le plan hydrologique par digestion des pollutions et donc préservation de la qualité des eaux de la nappe phréatique sous-jacente, ou encore en tant que réservoir de biodiversité par l’accueil d’un grand nombre d’espèces végétales et animales, dont les amphibiens.

Dans ce contexte, l’action menée par l’Association Nature Ried Erstein visait à restaurer et à recréer un ensemble de zones humides caractéristiques du Bruch de l’Andlau, qui fonctionne notamment par remontée de nappe. Les travaux ont notamment engendré des actions ponctuelles et variées en faveur des zones humides, comme la reconversion de parcelles de maïs en prairies de fauche et la création de dépressions.

On peut déjà noter que les dépressions et mares ont été rapidement recolonisées par la végétation, notamment par des joncs et des massettes. En 2005, neuf espèces de libellules ont été recensées sur le site. Des inventaires à venir (saison 2006) devraient permettre de préciser ces premiers résultats.

L’association envisage aussi d’obtenir d’ici un à deux ans la maîtrise foncière d’une parcelle voisine, d’une surface équivalente et actuellement cultivée, afin de la reconvertir en prairie et d’y mettre en place une gestion adaptée.

Publication du recueil : 2006

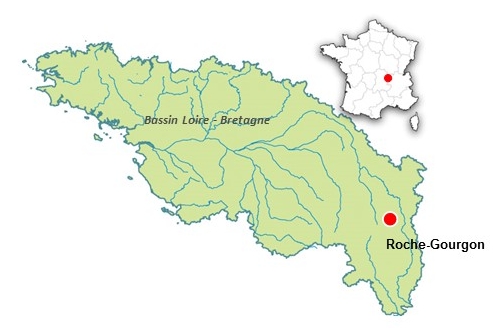

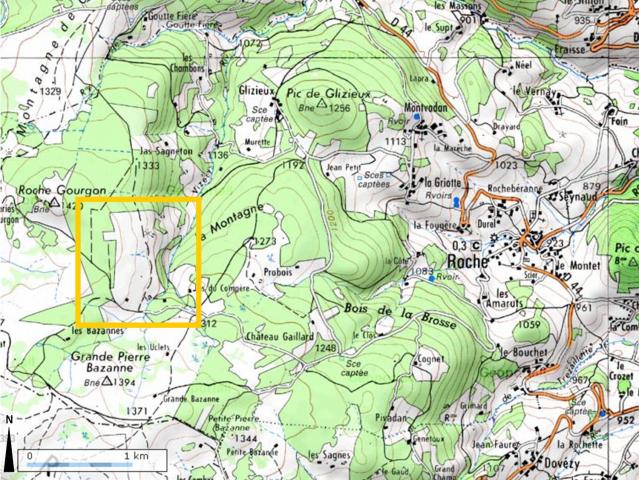

Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon

Page mise à jour le 13/12/2017

Créée le 04/03/2010

Créée le 04/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2004 septembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 77.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8201756

FR8201758

FR8301030

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

LOIRE (42) |

| Communes(s) |

ROCHE (42188) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Conservation et amélioration du patrimoine naturel du site.</p>

<p>Restauration du paysage des Hautes Chaumes du Forez.</p>

<p>Accueil du public.</p>

<p>Amélioration des connaissances.</p>

Le milieu et les pressions

<p>Cette zone humide, comme l'ensemble des Hautes Chaumes, a subi la déprise agricole dans les années 1970 ; on a alors assisté à la création d’un Groupement Forestier pour réaliser, grâce au Fond Forestier National, un reboisement en épicéas communs après drainage. Ce boisement artificiel a connu une réussite partielle, le drainage s'avérant peu actif. Les conséquences ont été multiples : reprise dynamique du bouleau, fermeture du paysage, perte de biodiversité, augmentation de l’évapotranspiration, acidification du milieu.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Au milieu des années 1990, l’Etat propose aux bénéficiaires de contrat du Fond Forestier National de racheter leurs prêts dans des conditions préférentielles. Le Groupement Forestier de Roche-Gourgon décide alors de vendre au Conseil général de la Loire en 1999 les parties en tourbières afin de financer le rachat de son prêt du FFN. Le Conseil général, dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, a en effet identifié cette zone de tourbière comme prioritaire dans son inventaire des tourbières et zones humides d’altitude conduit en 1994.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux engagés visaient à maintenir et agrandir les espaces ouverts, avec élimination des épicéas et de certaines zones de bouleaux puis mise en place d'une gestion pastorale.</p><p style="text-align: justify;">Trois marchés publics ont été élaborés :</p><p style="text-align: justify;">- marché de déboisement, comprenant la coupe et le débardage des arbres en andains</p><p style="text-align: justify;">- marché de broyage de l’ensemble des arbres</p><p style="text-align: justify;">- marché de clôtures pour créer les parcs agricoles.</p>

La démarche réglementaire

Demande de défrichement.

La gestion

<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre du pâturage extensif se fait progressivement au regard de la dynamique de cicatrisation post-exploitation. Elle s’inscrit dans une Mesure Agri-Environnementale Territorialisée (MAEt) liée à l’ensemble des Hautes Chaumes. Le Groupement Pastoral créé pour l’occasion, et regroupant trois agriculteurs de la commune, est lié par bail rural à caractère environnemental avec le Conseil général de la Loire sur une durée de 9 ans (2008-2016).</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un suivi scientifique des problématiques de cicatrisation est en place depuis 2003, réalisé par le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) sur la base de relevés phytosociologiques de différentes placettes fixes. Ce suivi perdure pour mesurer depuis l’impact sur la flore des pratiques pastorales.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Un bilan global de l’opération va être réalisé courant 2010 dans le cadre d’un mémoire de fin d’études d’un DUT Génie Biologique.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">L’opération, ayant fait l’objet d’un Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones Humides (CREZH) avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, a été primée en 2009 par la remise des Trophées de l’eau. Cela a permit une forte communication autour de cet évènement : film, plaquette, article de presse....</p>

Trophées de l'Eau 2009 (Agence de l'Eau Loire-Bretagne).

Coûts

<p>Financement des gros travaux : déboisement, broyage 74% Financement clôtures : 22% Financement géomètre : 3%</p>

| Coût des études | 41000 |

| Coût des acquisitions | 106000 |

| Coût des travaux et aménagement |

356000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 503000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire Botanqiue National du Massif Central - Entreprises de travaux |

| Maître d'ouvrage | Conseil général de la Loire

|

| Contacts | Laurent Russias |

|

Hôtel du département

2, rue Charles de Gaulle

42000 SAINT-ETIENNE

laurent.russias@cg42.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>MICHELOT, J.L. ; DUPASQUIER, X. (2001) Plan de gestion de l’écocomplexe tourbeux de Gourgon - Commune de Roche en Forez. 89 pages.</p>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS