Références au titre des directives européennes

Etude de faisabilité pour la suppression de l'enrochement de la boucle du Buisson

Page mise à jour le 01/08/2024

Créée le 01/08/2024

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

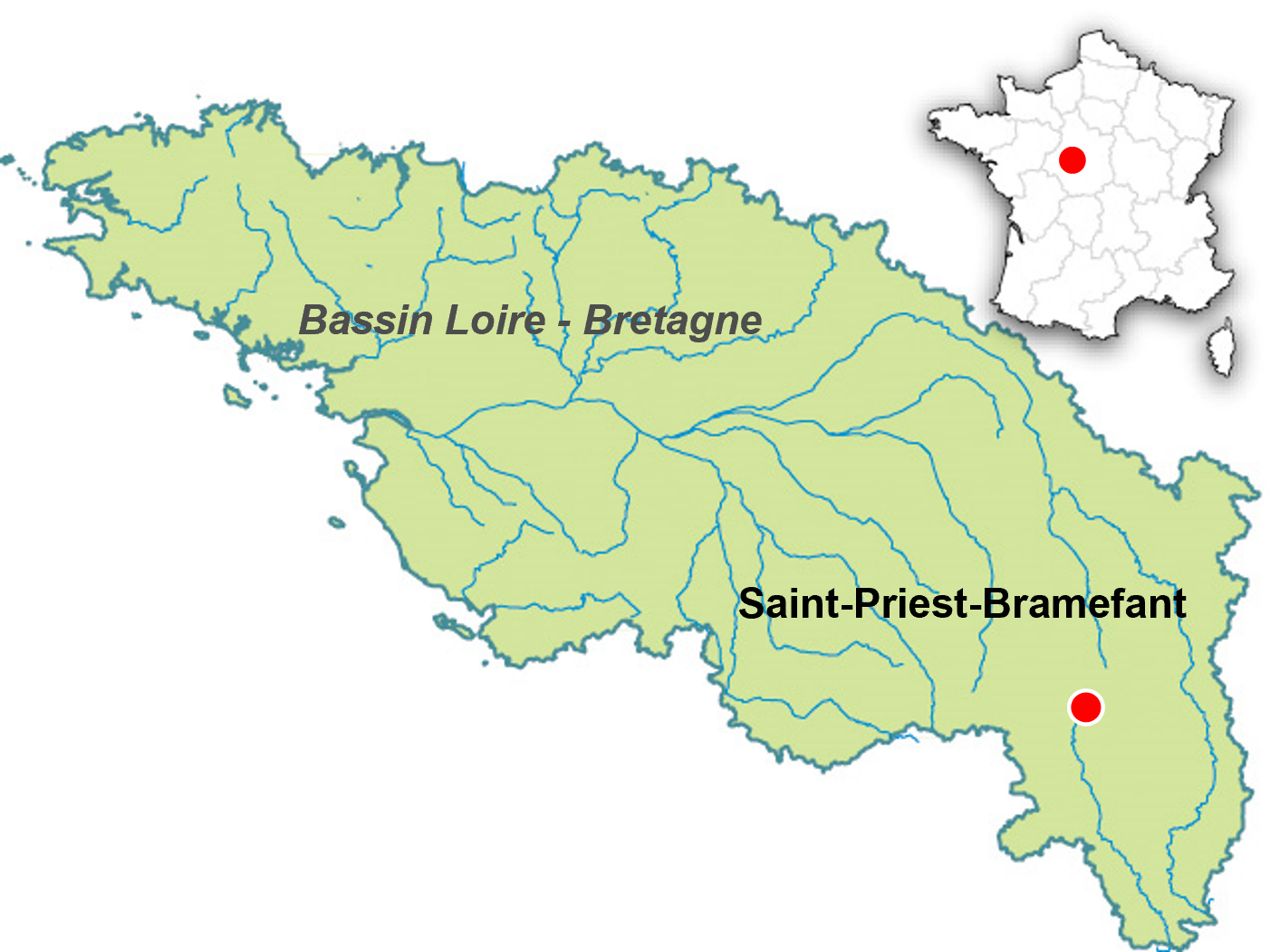

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | PUY-DE-DOME |

| Localisation | SAINT-PRIEST-BRAMEFANT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Apprécier la faisabilité de la suppression d’un des enrochements de la boucle du Buisson sur l'Allier.

Résumé

La Boucle du Buisson se situe au sein du Domaine public fluvial, à cheval sur deux départements : le sud de l’Allier et le nord du Puy-de-Dôme. L’ensemble fluvial du Bec de Dore est remarquable par son étendue et la qualité globale de ses milieux naturels et de son environnement. Ce tronçon de l’Allier a globalement conservé son potentiel de mobilité, les milieux naturels fluviaux sont encore bien préservés et de nombreuses annexes hydrauliques y sont encore fonctionnelles. Cependant, des enrochements (protégeant d’anciennes gravières), et quelques épis sont présents et contribuent au problème d’enfoncement du lit mineur.

L’enrochement de la boucle du Buisson est situé dans le lit moyen de l’Allier et les enjeux socio-économiques situés au droit sont faibles (ni habitations, ni captages…). Aussi, afin de préserver et d’améliorer les capacités de mouvances de la rivière dans ce secteur, des études ont été engagées en 2009 et 2010 en vue d’enlever cet enrochement. L’objectif était d’évaluer la faisabilité d’une telle action à partir de trois études : une étude morphodynamique, un état des lieux cartographique, topographique et bathymétrique du secteur et enfin une étude permettant de définir les modes opératoires et les coûts d’enlèvement de cet enrochement.

Les études ont montré que l’enrochement de la boucle du Buisson risquait (vue la dynamique du secteur) d’être à terme court-circuité et pris à revers par un méandre. Il constituerait alors un point dur pouvant faire obstacle à la libre divagation du chenal. Son effacement est donc justifié et permettra d’augmenter l’espace de mobilité de la rivière. Un coût moyen de 110 000 € a été estimé auquel il faudrait ajouter 83 000 € pour l’achat de foncier qui risquerait d’être soustrait par la rivière. D’un point de vue technique et financier, l’enlèvement est donc tout à fait possible. La liberté retrouvée d’un cours d’eau n’étant souvent pas facile à accepter, une importante phase de concertation et de sensibilisation devra être menée dans la perspective de réalisation de cette action.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Restauration de l'Etang et Marais de Méricourt-sur-Somme

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Hydromorphologie Restauration de frayères Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2006 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 33.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | SOMME |

| Localisation | ETINEHEM-MERICOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réhabilitation des étangs pour rendre au marais ses fonctions écologiques et ses valeurs culturelles.

Résumé

Le marais de Méricourt-sur-Somme a fait l’objet de perturbations au cours du temps : l’artificialisation du marais avec la plantation de peupleraies, l’introduction anarchiques d’espèces invasives ornementales, l’embroussaillement important par une végétation dense et peu diversifiées, le creusement d’étangs pour la pêche.

Les opérations de réhabilitation, commencés en 2007, ont consisté en :

Sur la « zone dégradée » :

• la refonte des étangs (passage de 23 à 6) afin de retrouver un aspect naturel et de les intégrer aux paysages environnants ;

• la restauration d’étangs à vocation halieutique : les étangs ont été remodelés avec des contours diversifiés et la création d’îlots ;

• la création d’une frayère

• la création d’un plan d’eau à vocation cynégétique et l’implantation d’une hutte sur ce dernier pour maintenir la chasse sur le site ;

• la mise en place d’une mare pédagogique

Sur la « zone préservée » :

• la mise en place d’un système de gestion des eaux (vanne) permettant de réguler l’inondation

• le reméandrage d’un fossé traversant cette zone

• la mise en place d’un pâturage bovin avec l’espèce limousine ;

• le creusement de mares et l’aménagement d’un seuil

• Le développement de l’écotourisme

La réhabilitation du marais de Méricourt-sur-Somme a permis de restaurer de nombreuses fonctions écologiques propres aux zones humides (épuration des eaux, frayère, etc.) et a favorisé le retour d’espèces animales et végétales variées.

Les travaux en quelques chiffres :

• 25 000 m3 de vases draguées,

• 16 ha de surfaces terrassées,

• 4 km de clôtures posées,

• 250 mètres de berges aménagées en technique végétale,

• plus de 7000 plantes aquatiques et 3500 arbres et arbustes plantés,

• 14 ha de semis de prairie.

Suite à de multiples concertations, des modes de gestion compatibles avec le fonctionnement naturel du marais ont été mis en place :

• la zone concernée par la chasse et la pêche est gérée par la commune en partenariat avec le Syndicat de la vallée des Anguillères, la FDPPMA* de la Somme et la Fédération des chasseurs de la Somme ;

• la zone plus sensible (éco-gérée) a été confiée en gestion au Conservatoire des sites naturels de Picardie par le biais d’un bail. La fréquentation par le public y est encadrée.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

Restauration du Terril Sainte-Marie

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2000 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 68.97 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310014029

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | AUBERCHICOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réhabilitation du terrif pour préserver les habitats, la faune et la flore, sécuriser le site et favoriser l'accès du site au public.

Résumé

Le terril Sainte-Marie constitue un vestige de l’exploitation du charbon entre 1863 et 1960 de la fosse Sainte-Marie. Le site a été progressivement reconquis par une nature riche et originale. Désormais, ce terril plat d’environ 69 hectares, composé d’une vaste zone humide, de zones boisées et de pelouses sur schistes d’un grand intérêt patrimonial, monument du patrimoine historique régional, représente un territoire refuge pour un grand nombre d’espèces animales et végétales. L’intérêt écologique du site est incontestable.

Suite au projet de cession du terril Sainte-Marie à la commune d’Auberchicourt, l’État et le Département du Nord, dans le cadre des friches environnementales de l’ancien contrat de plan, ont inscrit l’opération de réhabilitation dans la programmation de l’EPF. Ainsi, dans le but de préserver les habitats, la faune et la flore, de sécuriser le site et de favoriser l’accès du site au public, un projet de réhabilitation du terril a été entrepris.

Préalablement au projet, une série d’inventaires a été effectuée afin de rendre compte de la biodiversité présente sur le site. Les travaux se sont réalisés en deux phases :

• Adoucissement des crètes, reprofilage des berges, aménagement de chemins, déboisement de friches, préservation de pierriers, réalisation de connexions entre les friches

• Poursuite des aménagements pour permettre l’accueil du public et favoriser la biodiversité.

Une augmentation de la diversité animale et végétale semble se dessiner au regard des suivis scientifiques actuellement menés. En effet, les travaux ont permis de multiplier et d’augmenter la surface de zone humide.

Les travaux de remise en état suite à la fin de l’exploitation réalisés en fin 2009 permettront de conforter les conditions favorables à l’accueil de certaines espèces nicheuses.

Le plan de gestion a été renouvelé en 2009 pour une durée de cinq ans. Sa mise en œuvre est assurée par le Département du Nord, le Conservatoire des sites naturels et la commune d’Auberchicourt.

Ces opérations consistent à :

• maintenir des zones ouvertes (milieu sec ou humide) par des débroussaillages, des fauches alternées avec exportation des produits de fauche et des expérimentations de gestion des pelouses sur schistes ;

• réaliser le suivi de l’évolution de la biodiversité sur le site (recensements, inventaires, suivis) ;

• entretenir les installations et les espaces ;

• veiller au respect du bon usage du site

Publication du recueil : 2010

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS