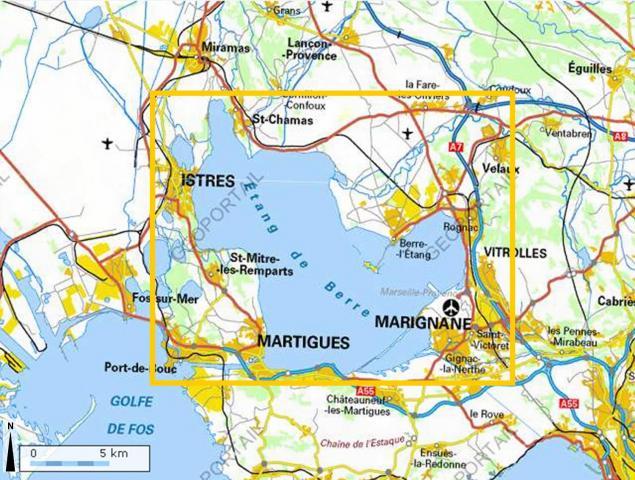

Restauration écologique de l'étang de Berre

Créée le 16/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 15500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration écologique de l'étang de Berre |

| Contexte réglementaire | Site du CELRL |

| Autres | Domaine public maritime |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT15a FROT15b FROT15 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR-312-5

FR9301597

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

BOUCHES-DU-RHONE (13) |

| Communes(s) |

BERRE-L'ETANG (13014) CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13026) ISTRES (13047) MARIGNANE (13054) MIRAMAS (13063) SAINT-CHAMAS (13092) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | GIPREB

|

| Contacts | Raphaël GRISEL |

|

Cours Mirabeau

13130 Berre-l'Etang

gipreb@gipreb.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

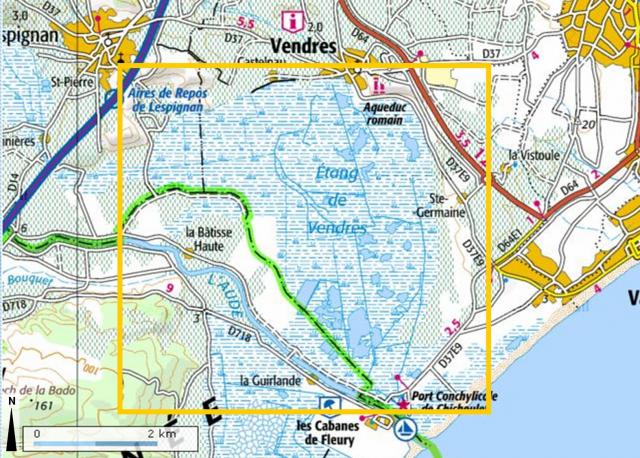

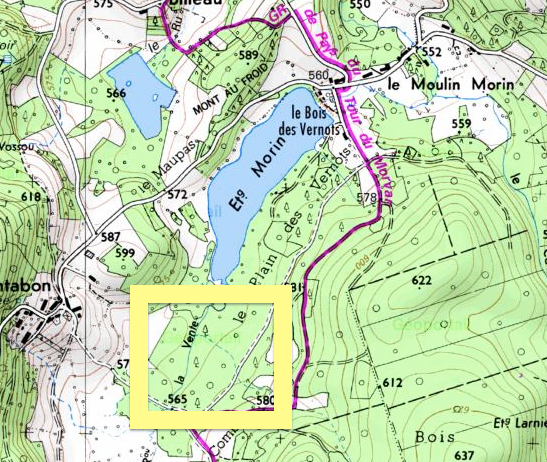

Mise en place d’une gestion hydraulique concertée de l’étang de Vendres

Créée le 16/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2000 novembre 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Mise en place d’une gestion hydraulique concertée de l’étang de Vendres |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT08 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101435

FR9110108

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

HERAULT (34) |

| Communes(s) |

VENDRES (34329) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 17212 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

459804

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 477016 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Région Languedoc-Roussillon - Agence de l'eau |

| Partenaires techniques du projet | - BRL Ingénierie - Lavoye SA - MF Terrassement - Entech - Hydro 3000 - Guintoli |

| Maître d'ouvrage | SMBVA (Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude)

|

| Contacts | Lucie LABBE, Boris CRESPO |

|

Domaine de Bayssan

Route de Vendres

34500 Béziers

l.labbe@smbva.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

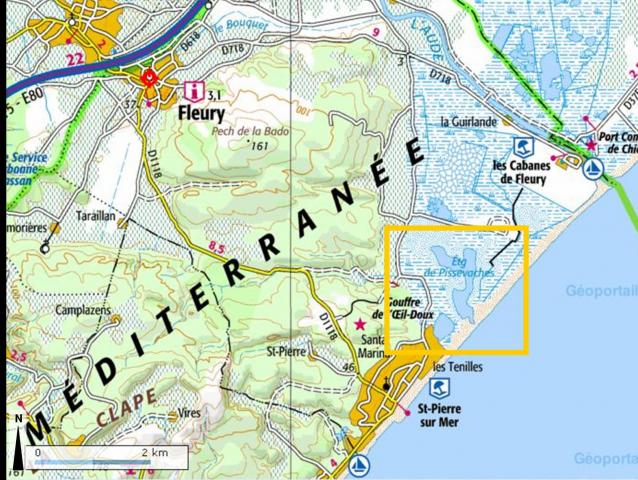

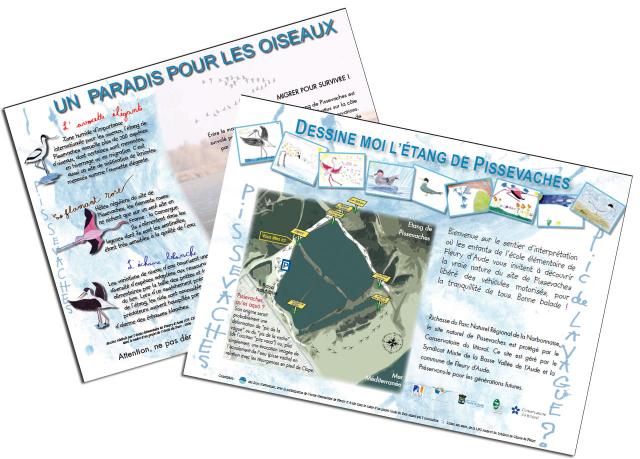

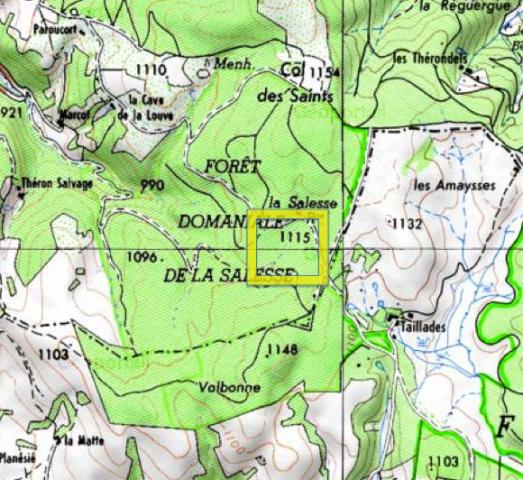

Maîtrise de la fréquentation de l'étang de Pissevaches

Créée le 05/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2004 novembre 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 900.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Maîtrise de la fréquentation de l'étang de Pissevaches |

| Contexte réglementaire | Site du CELRL |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT07 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9110108

FR9101435

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

FLEURY (11145) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 20000 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

7000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 27000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conservatoire du littoral - Communes - SMBVA |

| Partenaires techniques du projet | - Ecosys - CPIE des Pays du Narbonnais |

| Maître d'ouvrage | SMBVA

|

| Contacts | Lucie LABBE |

|

Domaine de Bayssan

Route de Vendres

34500 Béziers

l.labbe@smbva.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

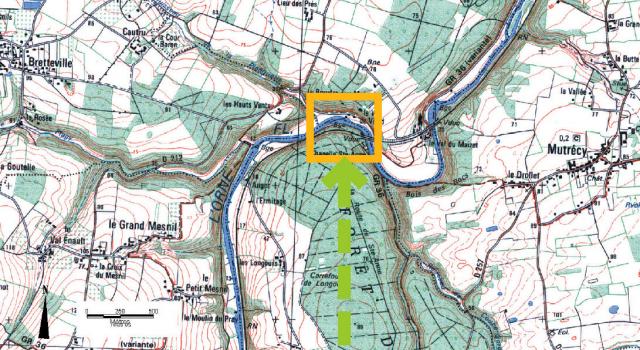

Réhabilitation et valorisation de l'étang de Bages-Sigean

Créée le 03/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2005 novembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 5300.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDTO4 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101440

FR9112007

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

BAGES (11024) NARBONNE (11262) PEYRIAC-DE-MER (11285) PORT-LA-NOUVELLE (11266) SIGEAN (11379) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 450000 |

| Coût des acquisitions | 0 |

| Coût des travaux et aménagement |

60500000

soit, le coût à l'hectare : 11500.00 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 61000000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - DREAL Languedoc-Roussillon - Europe - Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse - Conseil général de l'Aude - Chambre de Commerce et d'Industrie Narbonne Lézignan-Corbières Port-La-Nouvelle - Chambre d'agriculture de l'Aude - Conseil régional du Languedoc-Roussillon - Communes et intercommunalités |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise

|

| Contacts | Karine Dusserre / Eric Voque / Laurent Benau |

|

Domaine de Montplaisir, 11000 NARBONNE

info@parc-naturel-narbonnaise.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

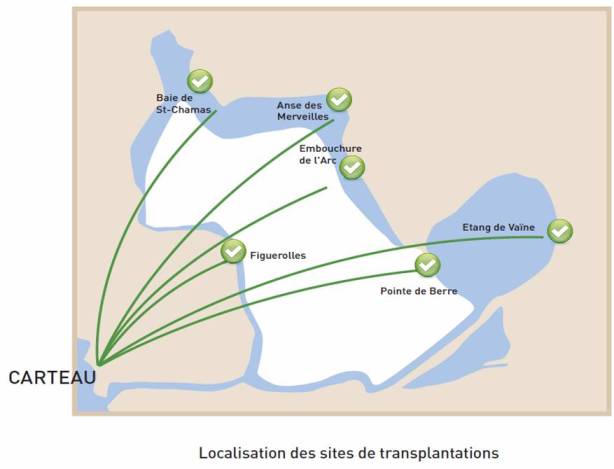

Réimplantation expérimentale de zostères dans l’étang de Berre

Créée le 21/04/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2009 avril 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 0.20 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Réimplantation expérimentale de zostères dans l’étang de Berre |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT15A |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9312005

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

BOUCHES-DU-RHONE (13) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Dossier de dérogation pour récolte d’espèces protégées

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - GIPREB - Conseil Général des Bouches du Rhône - Conseil Régional PACA - Agence de l'eau RMC - EDF |

| Partenaires techniques du projet | - GIPREB - LEML Université de Nice Sophia-Antipolis - Morancy conseil environnement - Safege |

| Maître d'ouvrage | GIPREB (Gestion intégrée, prospective et restauration de l'étang de Berre

|

| Contacts | Guillaume BERNARD |

|

Cours Mirabeau

13130 Berre-l'Etang

Guillaume.bernard@gibreb.fr |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS