Ravin du Lac d'Aubuge: milieux humides et agriculture pour une meilleure gestion des eaux

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Plateau |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

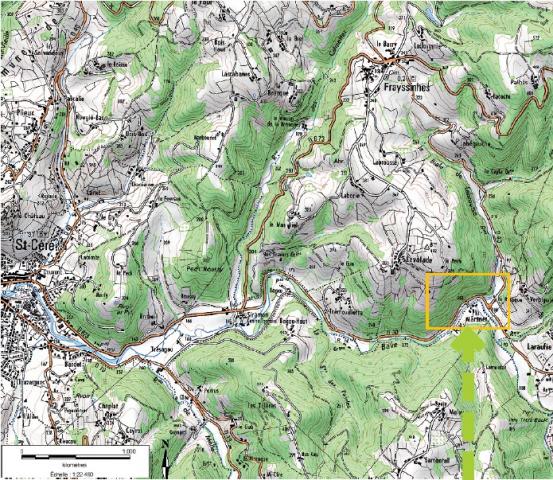

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | OCCITANIE |

| Département | LOZERE |

| Localisation | ARZENC-DE-RANDON |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Cette action s’inscrit dans un projet global dont l’objectif principal est la préservation de la fonctionnalité hydrologique de zones humides en tête de bassin, mais également la conservation de la biodiversité. Plus spécifiquement, les actions entreprises sur ce ravin d’une part améliorent les pratiques pastorales en les pérennisant et d’autre part restaurent des zones dégradées.

La réalisation de ces objectifs passe par la rédaction de notices de gestion et la signature de conventions de gestion avec les propriétaires des parcelles concernées. Contre rémunération annuelle à l’hectare, celles-ci engagent les propriétaires à :

• maintenir une activité pastorale avec des chargements extensifs ;

• proscrire toute pratique affectant les zones humides et leurs fonctionnalités ;

• proscrire tout apport d’intrants ;

• éliminer manuellement les semis et ligneux inférieurs à 1 mètre présents en zone humide ;

• tenir un cahier des pratiques pastorales.

Trois conventions de gestion ont été signées portant sur un total de 74,81 hectares. Un état initial de la végétation a été relevé sur quatre placettes de 25 m2 sur des secteurs de travaux. Il permettra une comparaison de la végétation avant et après travaux de restauration.

Parallèlement, différents travaux de restauration et aménagements ont été réalisés.

Un suivi écologique est assuré par le Conservatoire départemental des sites lozériens, permettant d’analyser l’évolution de la zone humide au regard de l’évolution des pratiques.

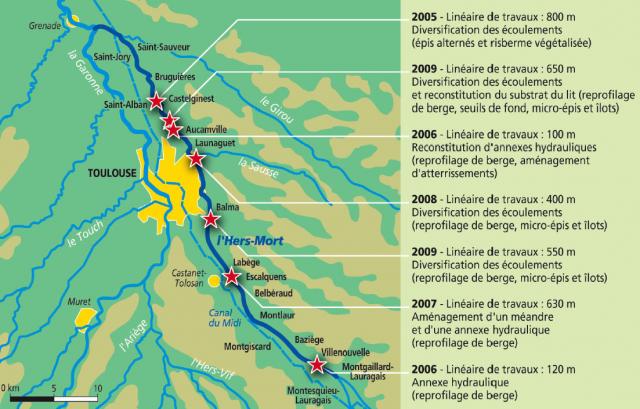

Restauration du champ d’expansion des crues de l’Orbiel par suppression des contraintes latérales, à Limousis

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2004 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'orbiel |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

15.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR185 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

LIMOUSIS (11205) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 23 700 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

60 150 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 83 850 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État (50 %), Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (30 %), - Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique des bassins de la Clamoux, de l’Orbiel et du Trapel (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Aude. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins de la Clamoux, de l'Orbiel et du Trapel (SBCOT)

|

| Contacts | Mathieu Dupuis |

|

Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières (SMMAR), Département de l'Aude 11855 Carcassonne Cedex 9

mathieu.dupuis@smmar.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

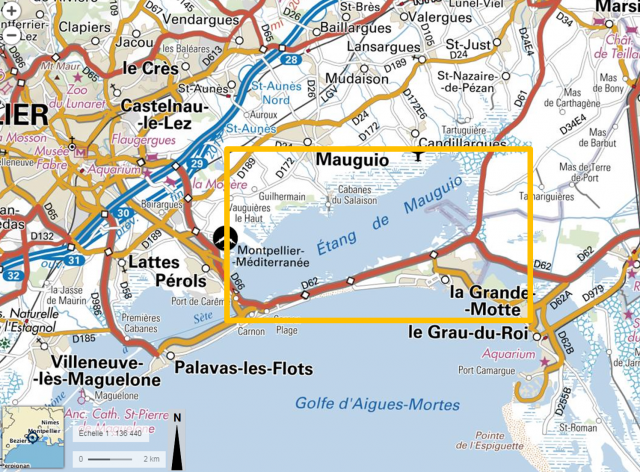

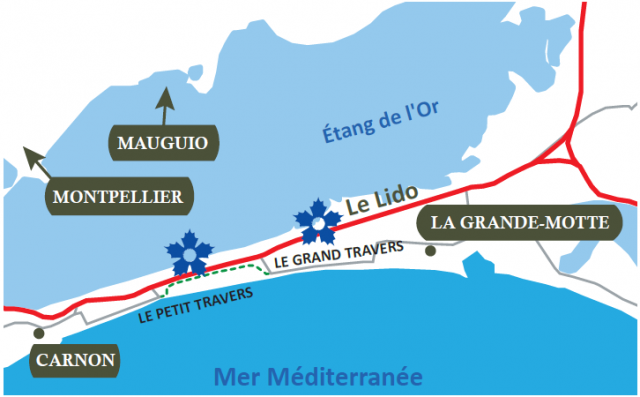

Recul stratégique : réaménagement du Lido du Petit et Grand Travers (34)

Créée le 06/11/2017

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Elévation du niveau de la mer Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2014 août 2015 |

| Surface concernée par les travaux | 38.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Recul stratégique : réaménagement du Lido du Petit et Grand Travers (34) |

| Contexte réglementaire | Site du CELRL |

| Autres | ZNIEFF |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT11a |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9112017

FR9101408

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Département(s) |

HERAULT (34) |

| Communes(s) |

GRANDE-MOTTE (LA) (34344) MAUGUIO (34154) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Article du Pôle-relais lagunes méditerranéennes - Recul stratégique : réaménagement du Lido du Petit et Grand Travers (34)

Alfred Peter Paysagiste - Lido du Petit et du Grand Travers

Article du Pôle-relais lagunes méditerranéennes – Programme Ad’Apto

Article du Pôle-relais lagunes méditerranéennes – Prix 2015

Prix 2013 "Infrastructures pour la Mobilité et Biodiversité"

Département de l'Hérault - Aménagement du lido

Coûts

| Coût des études | 825000 |

| Coût des acquisitions | 60000 |

| Coût des travaux et aménagement |

3520000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 4400000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Etat/Régions/FEDER 63% - Département de l’Hérault 17% - Conservatoire du littoral 10% - Pays de l’Or Agglomération 5% - CommuneS de Mauguio-Carnon et de La Grande-Motte 5% |

| Partenaires techniques du projet | - EIFFAGE - GUINTOLI - EHTP - CSD INGENIEURS - PHILIP FRERES |

| Maître d'ouvrage | Pays de l’Or Agglomération

|

| Contacts | Sylvain Ribeyre, directeur du pôle eau et milieux aquatiques |

|

Boulevard de la Démocratie, 34130 Mauguio

|

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement d’une ancienne retenue pour l’alimentation en eau potable sur le Mamoul à Cornac

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 septembre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 60 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mamoul |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.63 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR349C1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

14630

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

CORNAC (46076) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 8 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

15 740 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 2 250 € HT |

| Coût total de l’opération | 25 990 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (80 %) - Fédération départementale de la pêche du Lot (5 %) - Électricité de France (EDF) (7,5 %) - Commune de Cornac (7,5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Adour-Garonne - DDT du Lot - Fédération départementale de la pêche du Lot 46 - Onema - bureau d’études Ecogea |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Conac

|

| Contacts | Lionel Dufau, SMPVD |

|

eauenvironnement@smpvd.fr |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, service départemental du Lot

Fédération départementale de la pêche du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr Laurent Fridrick info@pechelot.com |

Référence(s) bibliographique(s)

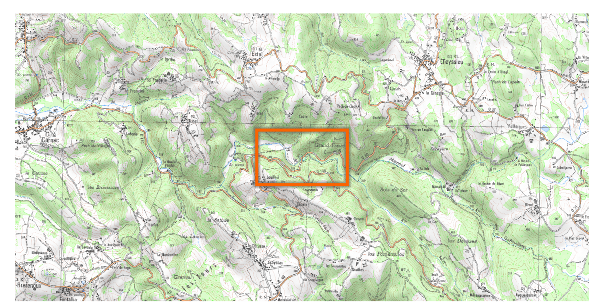

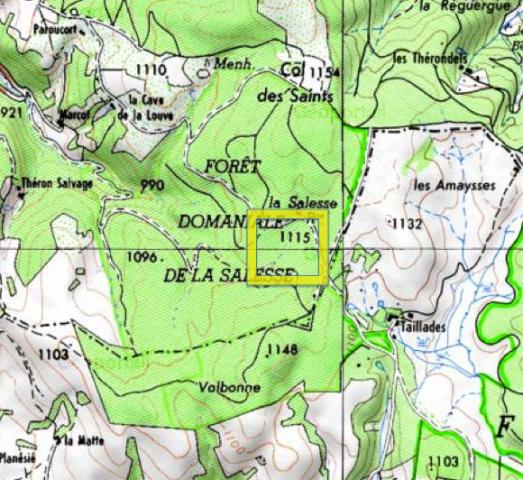

Effacement du seuil de Gabanelle sur le Bervezou

Créée le 18/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bervezou |

| Distance à la source | 19.15 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

|

| Pente moyenne | 2.20 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR66 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

PRENDEIGNES (46226) SAINT-CIRGUES (46255) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 23 940 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

60 010 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 8 520 € HT |

| Coût du suivi | 9 850 € HT |

| Coût total de l’opération | 102 320 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne 80 % - la ville de Figeac et la commune de Prendeignes 20 % - autofinancement par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé |

| Partenaires techniques du projet | - DDT du lot - Onema - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot (FDPPMA 46) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du bassin de la Rance et du Célé, maître d'ouvrage délégué de la ville de Figeac et de la commune de Prendeignes

|

| Contacts | Nicolas Tournier |

|

n.tournier@sagecele.com

info@smbrc.com |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, SD du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement du seuil du Martinet sur la Bave

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 avril 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bave |

| Distance à la source | 15.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 8.40 ‰ |

| Débit moyen | 4.23 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR71A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

FRAYSSINHES (46115) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

70 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 70 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (100 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), Service départemental du Lot (SD 46) - Direction départementale des territoires du Lot (DDT 46) - Fédération départementale du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA 46) |

| Maître d'ouvrage |

Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA)

|

| Contacts | Jérôme Beyssac - Onema – Service départemental du Lot |

|

sd46@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Réhabilitation et valorisation de l'étang de Bages-Sigean

Créée le 03/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2005 novembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 5300.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDTO4 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101440

FR9112007

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

BAGES (11024) NARBONNE (11262) PEYRIAC-DE-MER (11285) PORT-LA-NOUVELLE (11266) SIGEAN (11379) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 450000 |

| Coût des acquisitions | 0 |

| Coût des travaux et aménagement |

60500000

soit, le coût à l'hectare : 11500.00 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 61000000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - DREAL Languedoc-Roussillon - Europe - Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse - Conseil général de l'Aude - Chambre de Commerce et d'Industrie Narbonne Lézignan-Corbières Port-La-Nouvelle - Chambre d'agriculture de l'Aude - Conseil régional du Languedoc-Roussillon - Communes et intercommunalités |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise

|

| Contacts | Karine Dusserre / Eric Voque / Laurent Benau |

|

Domaine de Montplaisir, 11000 NARBONNE

info@parc-naturel-narbonnaise.fr |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS