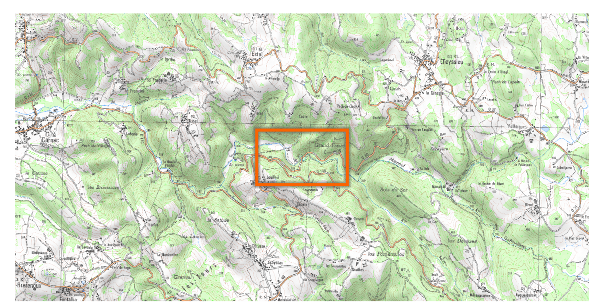

Restauration du champ d’expansion des crues de l’Orbiel par suppression des contraintes latérales, à Limousis

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2004 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'orbiel |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

15.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR185 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

LIMOUSIS (11205) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 23 700 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

60 150 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 83 850 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État (50 %), Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (30 %), - Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique des bassins de la Clamoux, de l’Orbiel et du Trapel (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Aude. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des bassins de la Clamoux, de l'Orbiel et du Trapel (SBCOT)

|

| Contacts | Mathieu Dupuis |

|

Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières (SMMAR), Département de l'Aude 11855 Carcassonne Cedex 9

mathieu.dupuis@smmar.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

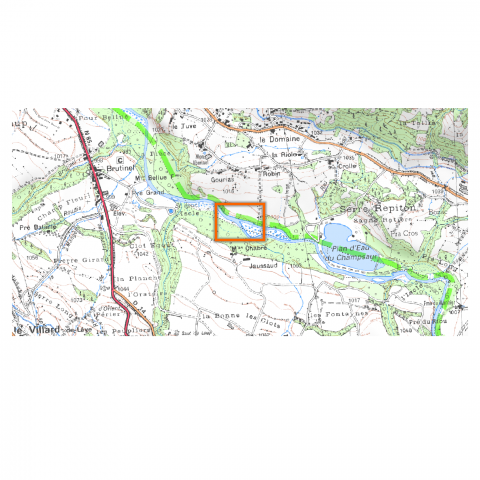

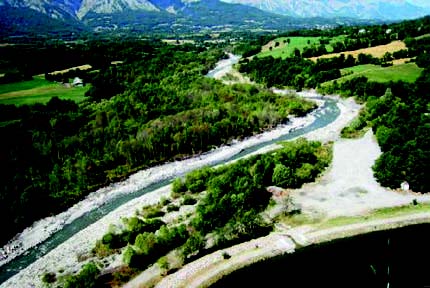

Restauration du lit du Drac par élargissement et recharge sédimentaire à Saint-Bonnet-en-Champsaur

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 3600 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Drac |

| Distance à la source | 36.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

30.00 m

40.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

80.00 m

120.00 m

|

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen | 9.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Zone périphérique du parc national des Ecrins |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR353b |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

49613

49609

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

HAUTES-ALPES (05) |

| Communes(s) |

FARE-EN-CHAMPSAUR (LA) (05054) LAYE (05072) SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05132) SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR (05147) SAINT-LAURENT-DU-CROS (05148) |

| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 174 850 € HT |

| Coût des acquisitions | 210 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

4 142 920 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 50 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 4 802 010 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse : 47,25 % - Communauté de communes du Champsaur : 20 % - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 14,25 % - Conseil départemental des Hautes Alpes : 10 % - Union européenne (FEDER) : 8,5 % |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, assistance à maîtrise d’ouvrage : ETRM, maîtrise d’oeuvre : Burgeap et Geolithe. |

| Maître d'ouvrage |

Communauté locale de l’eau du Drac amont (CLEDA)

|

| Contacts | Bertrand Breilh, chargé de mission Cleda |

|

Syndicat mixte - Place Waldems

05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur

Tél. 04 92 24 02 05 - 06 70 72 42 64

bertrand.breilh@cleda.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Suppression d’un étang sur l’Erve et conservation du patrimoine historique de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2010 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Erve |

| Distance à la source | 22.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

40.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.50 m

|

| Pente moyenne | 0.51 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0486 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

5988

5990

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAYENNE (53) |

| Communes(s) |

SAINTE-SUZANNE (53255) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 57 590 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

169 380 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 226 970 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« … La rivière a ainsi retrouvé son charme, son bruissement de torrent, son milieu naturel pour la faune et la flore aquatique, et son aspect d'origine. L'espace occupé par l'ancien plan d'eau est redevenu un espace public de promenade mais aussi de spectacles pour des tournois et joutes du Moyen Âge ; les enrochements pour passes à poissons dans ce site magnifique ont été filmés pour l'émission "Des Racines et des Ailes"... En bref, le traitement réussi de la rivière, a fait partie intégrante du projet global de réhabilitation historique et touristique du village, surnommé "<em>la Perle du Maine</em>" ».</p><p style="text-align: justify;">Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) : 50% - Conseil départemental : 20% - Conseil régional : 10% - Syndicat du bassin de l’Erve : 20% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - AELB - DDT de la Mayenne - FDAAPPMA 53 - AAPPMA Truite suzannaise - Association des amis de Sainte-Suzanne - Commune de Sainte-Suzanne - Conseil départemental de Mayenne - Service départemental de l’architecture et du patrimoine - Communauté de commune des Coëvrons - Mayenne nature et environnement |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du Bassin de l'Erve

|

| Contacts | Xavier Seigneuret |

|

1 rue Jean de Bueil

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes

xavier_seigneuret@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement d’une ancienne retenue pour l’alimentation en eau potable sur le Mamoul à Cornac

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 septembre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 60 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mamoul |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.63 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR349C1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

14630

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

CORNAC (46076) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 8 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

15 740 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 2 250 € HT |

| Coût total de l’opération | 25 990 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (80 %) - Fédération départementale de la pêche du Lot (5 %) - Électricité de France (EDF) (7,5 %) - Commune de Cornac (7,5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Adour-Garonne - DDT du Lot - Fédération départementale de la pêche du Lot 46 - Onema - bureau d’études Ecogea |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Conac

|

| Contacts | Lionel Dufau, SMPVD |

|

eauenvironnement@smpvd.fr |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, service départemental du Lot

Fédération départementale de la pêche du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr Laurent Fridrick info@pechelot.com |

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement des seuils du moulin Vert et du moulin Canard sur l’Ourcq

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2013 juillet 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Ourcq |

| Distance à la source | 11.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 2.60 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR144 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

19234

19235

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

PICARDIE |

| Département(s) |

AISNE (02) |

| Communes(s) |

VILLERS-SUR-FERE (02816) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 6 010 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

35 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 230 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 41 900 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie 100 % |

| Partenaires techniques du projet | - USAGMA - Onema - AESN - Fédération départementale de pêche 02 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Ourcq amont

|

| Contacts | Yves Lévêque |

| SIGBVOAL Mairie 02210 Oulchy-le-Château |

| Maître d'ouvrage |

USAGMA

|

| Contacts |

Geoffrey Pacaud, Maxime Fauvel USAGMA - 10 rue du Bon-Puits 02000 Chivy-les-Etouvelles union-des-syndicats@griv.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Aménagement des berges en génie végétal et mise en place de zones annexes sur la Scarpe canalisée à Arras

Créée le 12/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Protection des berges par techniques végétales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 novembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1760 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Scarpe canalisée supérieure |

| Distance à la source | 35.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 3.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Site classé |

| Autres | Cours d’eau classé en Liste 1 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR48 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

ARRAS (62041) SAINT-LAURENT-BLANGY (62753) SAINT-NICOLAS (62764) |

| Région | Aménagement des berges en génie végétal et mise en place de zones annexes sur la Scarpe canalisée à Arras |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 132 277 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 189 032 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 321 310 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (51%) - FEDER (48%) - Communauté urbaine d’Arras (1%) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Artois-Picardie - Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais (FD |

| Maître d'ouvrage |

Communauté urbaine d’Arras (CUA)

|

| Contacts | Nathalie Bret |

|

Jérôme Malbrancq - Agence de l’Eau Artois-Picardie : j.malbrancq@eau-artois-picardie.fr

Julien Boucault - FDAAPPMA 62 : julien.boucault@peche62.fr

n.bret@cu-arras.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

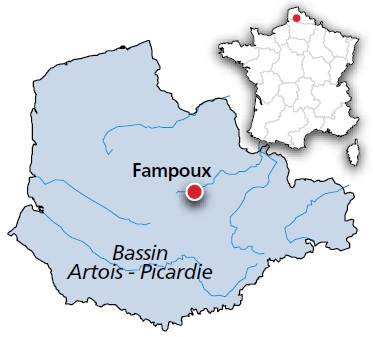

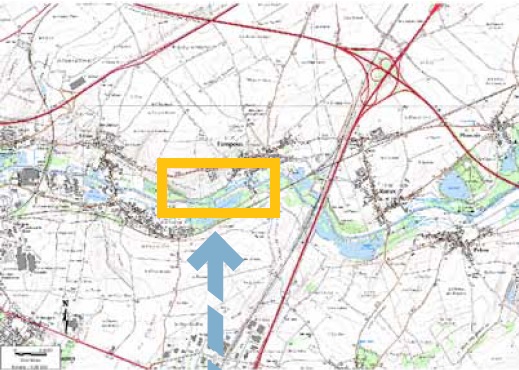

Réouverture de zones humides en bordure de la Scarpe canalisée à Fampoux

Créée le 11/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Conservation d’espèces patrimoniales Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 novembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Scarpe canalisée supérieure |

| Distance à la source | 37.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 3.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Site classé |

| Autres | Cours d'eau classé en Liste 1 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR48 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

FAMPOUX (62323) |

| Région | Réouverture de zones humides en bordure de la Scarpe canalisée à Fampoux |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 47 850 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

482 441 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 530 291 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - FEDER (57%) - Agence de l’eau Artois-Picardie (27%) - Communauté urbaine d’Arras (10%) - Région Nord – Pas-de-Calais (6%) |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais (FDPPMA62) - Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais (CEN) - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) du Val d’Authie |

| Maître d'ouvrage |

Communauté urbaine d’Arras

|

| Contacts | Nathalie Bret |

|

Jérôme Malbrancq - Agence de l’eau Artois-Picardie - j.malbrancq@eau-artois-picardie.fr

Julien Boucault - FDPPMA du Pas-de-Calais - julien.boucault@peche62.fr

n.bret@cu-arras.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

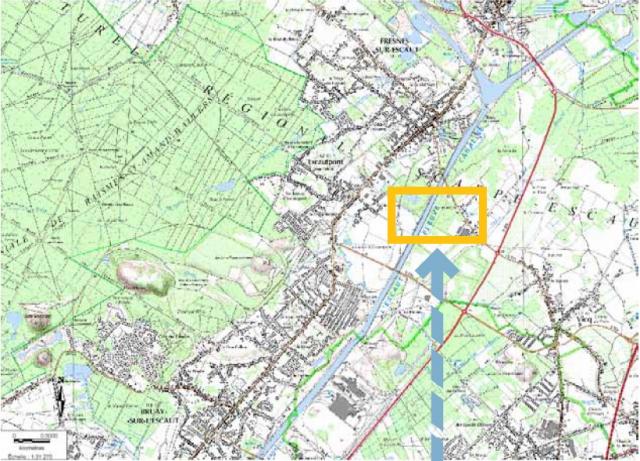

Création de lagunes sur l’Escaut à Fresnes-sur-Escaut

Créée le 11/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 mai 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Escaut |

| Distance à la source | 78.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 104.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR20 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

NORD (59) |

| Communes(s) |

FRESNES-SUR-ESCAUT (59253) |

| Région | Création de lagunes sur l’Escaut à Fresnes-sur-Escaut |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 58 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 133 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 191 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Région Nord – Pas-de-Calais (50 %) - Voies navigables de France (50 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) - Dreal Nord – Pas-de-Calais - Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais - Fédération départementale du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 59) - Parc naturel régional Scarpe-Escaut - Conseil général du Nord - Collectivités locales |

| Maître d'ouvrage |

Voies navigables de France (VNF)

|

| Contacts | Côme Vergez |

|

VNF – Direction territoriale du Nord – Pas-de-Calais

come.vergez@vnf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

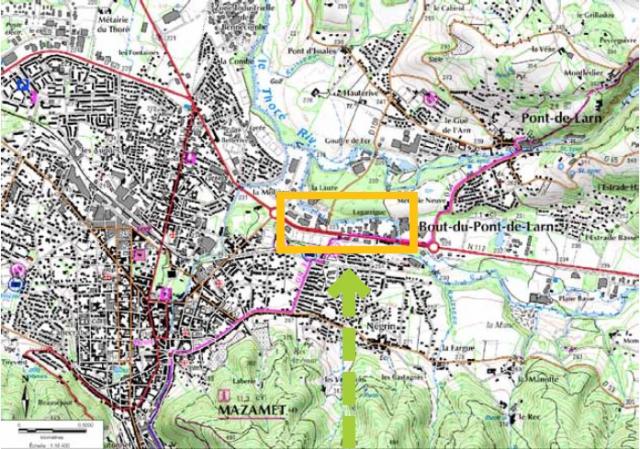

Effacement du seuil de Carayon sur le Thoré

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2011 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 350 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Thoré |

| Distance à la source | 34.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 8.00 ‰ |

| Débit moyen | 16.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR1A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

MAZAMET (81163) |

| Région | Effacement du seuil de Carayon sur le Thoré |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 83 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 9 908 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

198 150 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 291 058 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État (40 %) - Agence de l’eau Adour-Garonne (10 %) - Conseil général du Tarn (10 %) - Conseil régional de Midi-Pyrénées (10 %) - Syndicat mixte du bassin versant de l’Agout (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte du bassin de l’Agout - Direction départementale des territoires du Tarn (DDT 81) - Onema, service départemental du Tarn (SD 81) - Agence de l’eau Adour-Garonne - Conseil général du Tarn |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du bassin de l’Agout (SMBA)

|

| Contacts | Sophie Lebrou et Antoine Milhet (SMBA) |

|

Autre contact : Daniel Maynadier et Yannick Ramadier - Onema,Service départemental du Tarn (sd81@onema.fr)

sage_agout@yahoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

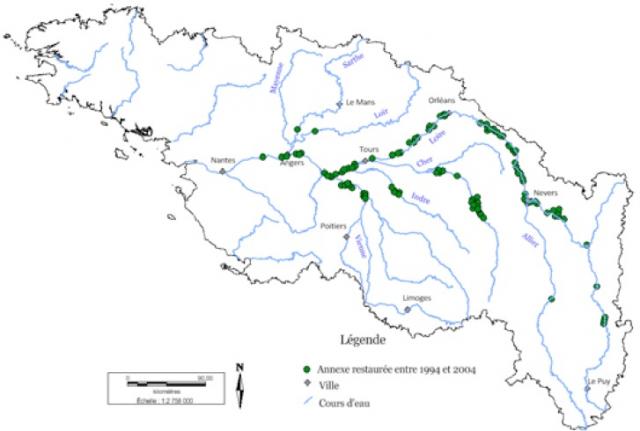

Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1994 novembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 0 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Loire |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.00 ‰ |

| Débit moyen | 342.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

RGR007a à RGR007f |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE CENTRE PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

ALLIER (03) CHER (18) INDRE-ET-LOIRE (37) LOIRET (45) LOIR-ET-CHER (41) LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Région | Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

20 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 3 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 600 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) - Conseils régionaux et généraux - Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN) - Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) |

| Partenaires techniques du projet | - AELB - FDPPMA - Onema - Conseils régionaux et généraux - Syndicats - CREN - Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (Corela) - Directions départementales des territoires (DDT) - Directions régionales de l’environnement, de l’agriculture et du logement (DREAL) |

| Maître d'ouvrage |

DIREN (devenue DREAL) et Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), AAPPMA locales, syndicats de rivière

|

| Contacts | Pierre Steinbach - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes |

|

Autres contacts : Laëtitia Boutet-Berry - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes (laetitia.boutet-berry@onema.fr) et Grégoire Ricou - FDPPMA d’Indre-et-Loire (g.ricou@fedepeche37.fr)

pierre.steinbach@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS