Effacement du seuil de Carayon sur le Thoré

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 27/03/2013

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2011 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 350 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Thoré |

| Distance à la source | 34.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 8.00 ‰ |

| Débit moyen | 16.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR1A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

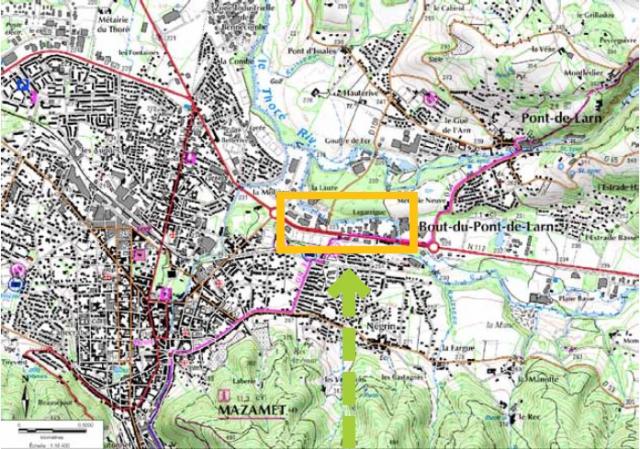

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

MAZAMET (81163) |

| Région | Effacement du seuil de Carayon sur le Thoré |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Gestion des inondations </p>

<p>Assurer la sécurité des biens et des personnes</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le Thoré est un cours d’eau de 62 km de long qui se jette dans l’Agout en aval de la ville de Castres. Son bassin versant, mesurant 204 km², se compose majoritairement de massifs forestiers en amont et d’un tissu urbain plus en aval. Quelques pâturages d’élevages bovins sont également présents sur la partie amont du bassin.</p><p>Les principales pressions exercées sur ce cours d’eau résident dans les prélèvements d’eau pour l’irrigation, la présence d’une vingtaine d’ouvrages hydrauliques – 16 barrages hydroélectriques et quelques seuils de dérivation pour les industries (laine, cuir) – le long de son cours ainsi que l’existence de nombreux enrochements de berges, effectués dans le cadre de la protection des riverains contre les crues. Du fait de ces aménagements, le Thoré connaît une modification de son régime hydrologique avec une accentuation des étiages en période estivale.</p><p>Ces pressions conduisent également à l’altération des conditions morphologiques du cours d’eau, notamment par l’accentuation de phénomènes d’érosion.</p><p>Le territoire est couvert par le SAGE Agout – en cours d’élaboration – et dont les principaux enjeux portent sur la qualité de l’eau et la gestion des inondations. Le Thoré est un cours d’eau classé sans liste d’espèces. Toutefois la réouverture de ce cours d’eau représente un enjeu important pour l’anguille, espèce migratrice présente sur l’Agout, ainsi que pour les espèces localement présentes : barbeau fluviatile, truite fario, vandoise… Le seuil de Carayon mesure 0,9 m et a été construit au XIIIe siècle pour les besoins d’une usine de manufacture de laine. L’usine a cessé son activité depuis plusieurs décennies et le seuil, désormais sans usage, est en mauvais état – apparition de multiples brèches dans le déversoir.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Les 12 et 13 novembre 1999, une crue proche de la crue centennale, liée à un épisode pluvieux exceptionnel, a inondé des zones agricoles, industrielles et urbaines et engendré de très nombreux dégâts matériels. Dès les années 2000, une politique de gestion de l’eau cohérente à l’échelle du bassin versant est lancée sur le bassin versant de l’Agout avec l’amorce d’une procédure de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). En collaboration avec la DIREN (devenue DREAL depuis), le Syndicat mixte du bassin de l’Agout (SMBA) réfléchit à la création d’un plan de prévention des inondations sur le bassin aboutissant, en 2002, à la mise en place d’un schéma de prévention du risque inondation (SPRI) en vallée du Thoré. Ce schéma est ensuite transformé en programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) du Thoré suite à l’appel à projet du plan Bachelot mis en place par le ministère de l’écologie en 2002.</p><p>Dans le cadre du PAPI, une réflexion sur la priorisation des actions est lancée. Cinq sites sont retenus pour la réalisation d’une action de gestion des inondations, dont le site du seuil de Carayon, identifié comme à risque de débordement même en cas de crue de faible intensité (contraintes d’usages avec habitations, routes, ouvrages d’art à proximité du seuil). Ces cinq sites font l’objet de deux études, hydraulique et hydrologique en 2007-2010 au travers desquelles les solutions d’effacement partiel ou total sont émises pour le seuil de Carayon.</p><p>En concertation avec les élus, les habitants et les services de l’État, la solution d’effacement total est retenue, le secteur ne présentant pas de risque d’érosion régressive suite à la suppression du seuil et cette solution permettant un réel abaissement de la ligne d’eau. </p>

Les travaux et aménagements

<p>Le seuil de Carayon a été entièrement supprimé. Le canal d’amenée de l’ancienne usine a été partiellement détruit dans le but de protéger la berge en rive droite. Le syndicat a procédé à l’achat de parcelles (5 500 m² environ) en rive droite pour le réhabiliter en champ d’expansion de crue.</p><p>Les arches du pont situé en aval du seuil ont été dégagées et les berges retalutées afin de faciliter le passage des écoulements en cas de crue. Des enrochements ont été mis en place pour la protection des riverains contre les inondations en rive gauche en amont et en aval du seuil détruit (sur 130 m de linéaire).</p><p>Par ailleurs, des mesures ont été mises en place pour limiter l’impact des travaux sur les communautés biologiques : réalisation d’une pêche électrique de sauvegarde ; travail à sec par la mise en place d’un batardeau pour détourner temporairement le débit du cours d’eau. </p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Déclaration d’Utilité Publique

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.2.1.0 (A) Entretien de cours d'eau

La gestion

<p>Un entretien du site par fauchage régulier de la végétation est réalisé par le Syndicat mixte du bassin de l’Agout. </p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial a été réalisé entre 2007 et 2010 par un bureau d’étude. Le compartiment physique (régime hydrologique, conditions morphologiques, caractéristiques physico-chimiques de l’eau) a ainsi été caractérisé par modélisation de données récupérées lors de précédentes études.</p><p style="text-align: justify;">Après les travaux d’effacement, une convention pour le suivi du compartiment hydromorphologique a été mise en place avec le conseil général du Tarn. Il porte sur des observations visuelles en amont, au droit et en aval du seuil détruit ainsi que sur la réalisation de levés topographiques annuels (profil en long au droit de l’ancien seuil pour évaluation des processus éventuels d’érosion régressive ou progressive).</p><p style="text-align: justify;">La durée du suivi est prévue à minima sur deux ans après les travaux d’effacement (2012, 2013) et dès qu’une crue morphogène se produit.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Grâce à l’effacement du seuil de Carayon sur le Thoré, trois km de linéaire cours d’eau ont été rouverts. La suppression du seuil permet la remobilisation des sédiments auparavant bloqués par la retenue. Des écoulements libres sont désormais retrouvés dans l’emprise de l’ancienne retenue et l’apparition de granulométrie plus grossière est constatée. La diversité de faciès créée par le retour d’écoulements plus hétérogènes permet la reconstitution d’habitats « courants » favorables aux espèces de poissons rhéophiles.</p><p>Toutefois, il n’est pas encore possible de constater l’effet de la suppression de ce seuil puisqu’aucune crue n’a encore eu lieu depuis la réalisation des travaux. Il faudra attendre un prochain évènement hydrologique pour constater l’efficacité de l’effacement et de la restauration d’une zone d’étalement de crue. </p><p>La population riveraine est satisfaite à la fois par le nouvel aspect de la rivière et par le fait qu’une action de protection des infrastructures contre les débordements locaux ait été réalisée.</p><p>La déclaration d’utilité publique (DUP) prise au départ n’a finalement pas été utilisée, tous les riverains ayant donné leur accord pour la réalisation de ce projet. Pour le SMBA, le site de Carayon sert de site témoin pour d’autres opérations de ce type. Sur le plan écologique, les partenaires techniques et financiers sont également très satisfaits de la réalisation de l’effacement puisque le cours d’eau a retrouvé une morphologie proche d’une situation naturelle et que la continuité écologique a pu être rétablie sur ce secteur. Cette action contribue à la restauration progressive de la continuité sur le Thoré, cours d’eau prioritaire pour cette thématique en raison de son futur classement en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.</p><p>Le syndicat réalisera, courant avril 2013, une opération d’effacement d’un ouvrage d’environ 1 m de haut et situé sur la Durenque (affluent de l’Agout), au niveau de la commune de Noailhac. Le syndicat est actuellement maître d’ouvrage de la phase d’enquête publique pour le SAGE Agout qui devrait être approuvé dans le courant du 1er trimestre 2013. Dans le cadre de ce SAGE, il est prévu de réaliser une étude globale sur la totalité des ouvrages situés sur le Thoré afin de proposer des solutions pour le rétablissement de la continuité piscicole.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Les actions réalisées dans le cadre du PAPI Thoré sont visibles sur le site internet du SMBA. Des articles sur la réalisation de l’effacement du seuil de Carayon sont parus dans la presse locale. Le SMBA a également communiqué sur les travaux via les bulletins d’information municipaux. </p>

Coûts

| Coût des études préalables | 83 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 9 908 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

198 150 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 291 058 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État (40 %) - Agence de l’eau Adour-Garonne (10 %) - Conseil général du Tarn (10 %) - Conseil régional de Midi-Pyrénées (10 %) - Syndicat mixte du bassin versant de l’Agout (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte du bassin de l’Agout - Direction départementale des territoires du Tarn (DDT 81) - Onema, service départemental du Tarn (SD 81) - Agence de l’eau Adour-Garonne - Conseil général du Tarn |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du bassin de l’Agout (SMBA)

|

| Contacts | Sophie Lebrou et Antoine Milhet (SMBA) |

|

Autre contact : Daniel Maynadier et Yannick Ramadier - Onema,Service départemental du Tarn (sd81@onema.fr)

sage_agout@yahoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement partiel de cinq seuils sur le ruisseau du Bagas

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 27/03/2013

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 octobre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bagas |

| Distance à la source | 20.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR389 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

VIELMUR-SUR-AGOUT (81315) |

| Région | Effacement partiel de cinq seuils sur le ruisseau du Bagas |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Mise en conformité des ouvrages (au titre de l’arrêté de 1969) </p>

<p>Restauration de la continuité écologique</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le Bagas se jette dans l’Agout, près de la commune de Vielmur-sur-Agout, après un parcours de 21 km. Son bassin versant possède une surface avoisinant les 99 km². Il est plutôt rural et majoritairement couvert par des zones agricoles : cultures d’ail, de maïs et de céréales.</p><p>Les pressions s’exerçant sur le bassin versant sont surtout liées à l’irrigation pour l’agriculture : drainage, prélèvements directs dans le cours d’eau et présence de plans d’eau (en tête de bassin) ainsi que d’une dizaine de seuils, barrages et chaussées de moulin sur le cours d’eau. Celui-ci a également subi par le passé des travaux de rectification et de recalibrage sur toute une partie de son cours aval. Ces aménagements conduisent à une modification de son régime hydrologique avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des étiages. La morphologie du cours d’eau est également altérée : fractionnement du cours d’eau engendré par les barrages et seuils successifs qui constituent des obstacles à la circulation des poissons ; incision du lit liée à la rectification et au recalibrage ancien ; réduction de la section mouillée liée aux prélèvements.</p><p>La réouverture du Bagas représente un enjeu important pour l’anguille, espèce migratrice présente sur l’Agout. Le Bagas abrite également des populations de vandoise, toxostome et de barbeau fluviatile.</p><p>Les seuils successifs de Guillen, Piquet, Gaubert, Gaston, Faguet – mesurant entre 0,6 et 2 m de hauteur – sont situés près de la confluence du Bagas avec l’Agout. Ces cinq seuils entrainent la création d’une succession de retenues dommageables notamment pour le cycle de vie des espèces aquatiques et plus largement pour le fonctionnement du cours d’eau. </p>

Les opportunités d'intervention

<p>La réalisation de l’effacement des 5 seuils sur le ruisseau du Bagas s’inscrit dans un contexte réglementaire.</p><p>L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Lautrec adresse, en 2005, un courrier au préfet concernant la présence de 5 seuils en aval du Bagas, qui empêchent la migration des poissons depuis l’Agout et entrainent un appauvrissement des stocks piscicoles disponibles à l’amont. Suite à ce courrier, le service départemental de l’Onema du Tarn et la Direction départementale des territoires du Tarn (DDT 81) constatent que l’arrêté préfectoral de 1969 pris sur le Bagas, prévoyant notamment l’installation de dispositifs de franchissement à la montaison, n’est pas respecté.</p><p>Des réunions de concertation ont alors lieu entre les services de l’État, l’AAPPMA et la société de pêche du Bagas – propriétaire de ces seuils. Un diagnostic préalable est réalisé en 2006-2007. Plusieurs solutions techniques sont étudiées : installation de passes à poissons, effacement partiel (arasement) ou total des seuils (dérasement). La solution d’arasement des seuils a finalement été retenue, notamment pour des raisons de coûts et de moyens techniques. En effet, cette solution permettait à la société de pêche de réaliser elle-même les travaux et également de palier une éventuelle érosion des berges en aval. </p><p>En 2008, la société de pêche du Bagas dépose un dossier de déclaration et un arrêté de travaux est délivré. Toutefois, la DDT constate que les travaux ne sont pas réalisés dans le délai imparti et rédige donc en ce sens un premier arrêté de mise en demeure. Les travaux sont réalisés en 2009, suite à la parution d’un second arrêté de mise en demeure qui précise la notion d’effacement et qui donne des prescriptions techniques non présentes dans le 1er arrêté.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les cinq seuils situés sur le Bagas, en amont immédiat de la confluence avec l’Agout ont été partiellement effacés. Une brèche verticale d’une largeur d’environ 1 m et d’une hauteur équivalente à celle de l’ouvrage (de la crête au terrain naturel) a été réalisée sur chacun des seuils.</p><p>Sur le seuil de Guillen (le plus haut et le plus en aval), un enrochement en aval de l’ouvrage a été construit afin de consolider la berge et de créer un chenal préférentiel d’écoulement permettant de guider les poissons.</p><p>Enfin, la réalisation des travaux s’est déroulée à sec par la mise en dérivation provisoire du cours d’eau (batardeau, pompage et restitution des eaux en aval du chantier) afin de limiter leur impact sur le milieu. </p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p>La société de pêche du Bagas et l’AAPPMA de Lautrec surveillent régulièrement le site en cas de formation d’embâcles au niveau des échancrures.</p>

Le suivi

<p>Un état initial sur le compartiment piscicole a été réalisé par la Fédération départementale du Tarn pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 81) en 2008 sur deux stations situées respectivement à 1 km et 4-5 km en amont des ouvrages.</p><p>Après les travaux, la FDPPMA a, à nouveau, réalisé des pêches d’inventaire en 2010 sur les 2 stations, complétées par une pêche faite par l’Onema dans le cadre du Réseau départemental de données sur l’eau (RDDE) et situées 500 m en amont des ouvrages. Le dernier suivi piscicole sur la station du réseau de données est prévu en 2013.</p><p>Par ailleurs, des contrôles de l’évolution des berges et des ouvrages échancrés ont été effectués en fin de chantier puis régulièrement par le service départemental de l’Onema (SD 81) et la DDT 81.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>L’arasement des cinq seuils a permis une reconnection de l’aval du Bagas avec l’Agout et le retour à des conditions morphologiques naturelles sur 1,5 km de linéaire de cours d’eau. Les écoulements sont libres sur le secteur, il n’y a plus d’ «effet retenue» crée par les ouvrages. Toutefois, quatre ouvrages infranchissables de plus de 1,5 m de hauteur restent présents plus en amont, limitant ainsi le linéaire de décloisonnement du cours d’eau.</p><p>Suite à la réalisation des arasements, le retour d’une diversité de faciès est constaté avec l’apparition de mouilles et radiers. Les sédiments sont remobilisés et des zones préférentielles d’érosion et de dépôts se forment dans l’emprise des anciennes retenues.</p><p>L’analyse des suivis piscicoles sur le Bagas ne permet pas de mettre clairement en évidence une modification dans la structure du peuplement suite aux arasements, les stations de mesures se situant hors de la zone restaurée.</p><p>La conformité des travaux avec l’objectif de rétablissement de la continuité écologique reste partielle. La largeur des brèches réalisées est insuffisante pour assurer le passage des débris ligneux et des fers à bétons ont été laissés en travers des brèches. De ce fait, ces dernières sont rapidement colmatées par des branches et des feuilles, ce qui interrompt la circulation des poissons. Les partenaires techniques envisagent la possibilité de retravailler sur le site, si, à l’avenir, des embâcles trop importants reviennent fréquemment.</p><p>L’AAPPMA de Lautrec, la société de pêche et les services de l’État sont satisfaits de l’opération et de l’évolution du milieu. Le cours d’eau a retrouvé dans ce secteur une morphologie proche de la situation naturelle. La découverte de faciès diversifiés permet de conserver les techniques de pêche en milieu lentique grâce à la présence de mouilles et l’apparition de faciès courant permet de mettre en place d’autres techniques de pêche.</p>

La valorisation de l'opération

<p>L’effacement des cinq seuils successifs a été valorisé à l’aide d’un diaporama auprès de la commission géographique du Tarn Aveyron (mise en place dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne) lors d’une journée thématique sur la continuité écologique en mai 2010. Une visite de terrain a été organisée pour les techniciens des structures spécialisées environnantes (syndicats, conseils généraux…).</p>

Coûts

<p>Les travaux étant réalisés en régie, les coûts n'ont pas été estimés</p>

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 0 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Travaux d’arasement réalisés en régie par la société de pêche du Bagas |

| Partenaires techniques du projet | - Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Lautrec - Office national de l’eau et des milieux aquatiques, Service départemental du Tarn - Fédération départementale du Tarn pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 81) - Direction départementale des territoires du Tarn (DDT 81) |

| Maître d'ouvrage |

Société de pêche du Bagas

|

| Contacts | Daniel Maynadier et Yannick Ramadier - Onema, Service départemental du Tarn |

|

sd81@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Gestion conservatoire de la tourbière de la Salesse (81)

Page mise à jour le 06/03/2018

Créée le 22/01/2011

Créée le 22/01/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion conservatoire de la tourbière de la Salesse (81) |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2007 octobre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.40 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Gestion conservatoire de la tourbière de la Salesse (81) |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Espace Naturel Sensible |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

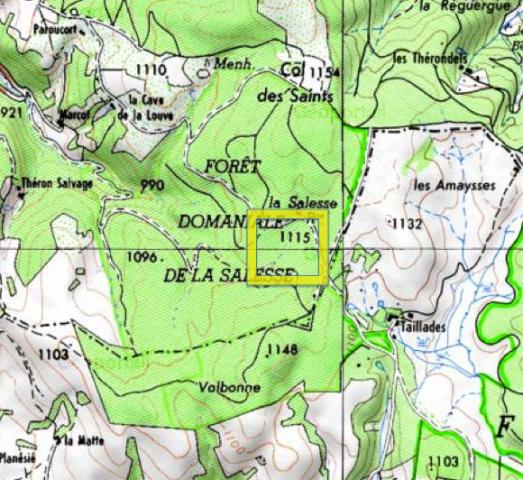

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

MURAT-SUR-VEBRE (81192) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restauration des habitats de la tourbière.</p>

<p>Remontée le niveau de nappe en bouchant une partie du réseau de drainage.</p>

<p> Lutter contre la fermeture du milieu.</p>

<p>Mettre en place une gestion par le pâturage afin de pérenniser l'effet des travaux réalisés.</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le site est une tourbière de pente de 12 hectares enclavée en forêt domaniale de la Salesse, au coeur des Monts de Lacaune.</p><p>La végétation est dominée par la moliniaie, par endroits sous sa forme à sphaignes.</p><p>Deux espèces végétales remarquables sont présentes sur le site: la linaigrette vaginée (<em>Eriophorum vaginatum)</em> et le lycopode officinal (<em>Lycopodium clavatum</em>)</p><!--StartFragment--> <p class="MsoNormal"><span lang="FR">D’anciens travaux forestiers ont conduit à la création d’un réseau de fossés drainants dans les années 70. Le pâturage a été abandonné il y a environ 60 ans. L'assèchement du milieu a conduit à une colonisation par la calune, la bruyère et le saule.</span></p> <!--EndFragment--> <p> </p>

Les opportunités d'intervention

<p>L’Office national des forêts est un adhérent depuis 2003 du réseau SAGNE, qui intervient pour la protection des tourbières en Midi-Pyrénées, et est gestionnaire du site. Il y a eu un plan de gestion et négociation pour inclusion de ces travaux.</p><!--StartFragment--> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="FR">SAGNE a proposé la réalisation des opérations mentionnées, par le biais du PG. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="FR">Il est à noter la contribution d’un forestier, agent technique local particulièrement motivé, ayant saisi l’occasion de cette réalisation. Sagne a monté le dossier, allant chercher des crédits.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="FR">Les 20 ha de la tourbière étaient les seuls concernés par cette coopération (pas de sites voisins concernés).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="FR">Acteurs : Sagne, ONF, un agriculteur (éleveur bovin),<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="FR">Pas de contrats déterminants.<o:p></o:p></span></p> <!--EndFragment--> <p> </p>

Les travaux et aménagements

<p>Dans le cadre du plan de gestion, le réseau Sagne et l'Office National des Forêts ont réalisé une cartographie des habitats, du réseau de drains et un inventaire floristique avant les travaux.</p><p>Les travaux ont été réalisés par la SCOP Sagne. 70 barrages-seuils ont été installés pour traiter environ 590 mètres linéaires de fossés. Les travaux ont été réalisés avec un engin « Kastor » muni d’une pelle mécanique. Les drains ont été bouchés en prenant des matériaux de bords de fossés et en sur-creusant de petites mares en amont de chaque barrage. Les bouchons des fossés ont été munis d’un dispositif de trop-plein latéral évitant le surcreusement du bouchon. L’ensemble s’est spontanément végétalisé au bout de 3 saisons, sans que des marques d’érosion aient été constatées. La remontée du niveau de nappe a été immédiate et reste durable, selon les constatations de l’agent local.</p><!--StartFragment--> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="FR">Pour limiter l’impact des travaux, l’engin Kastor est muni de roues basse pression. Le périmètre qui ne devait pas être impacté a été délimité et respecté. Les précautions habituelles ont été prises : nettoyage du matériel lors du passage d’un chantier à l’autre, utilisation de bacs de rétention pour recevoir les huiles moteur, maintenance des engins faite en-dehors du site.<o:p></o:p></span></p> <!--EndFragment--> <p>En complément de cette restauration hydraulique, 4000 mètres carrés de moliniaie ont été broyés et des bosquets de saules partiellement déboisés sur 3000 mètres carrés. Cette ouverture du milieu a été entretenue par la mise en place d'un pâturage bovins (Galloway).</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p>La tourbière de la Salesse est gérée par le pâturage. Les animaux utilisés sont des vaches écossaises (race Galloway).</p><p>Environ 15 mères plus leurs veaux occupent les 12 hectares de tourbière. La durée de pacage est variable selon les années (fonction de la météo et de la disponibilité en herbe sur d’autres terrains du parcours), mais se déroule en général de juin à octobre.</p><!--StartFragment--><!--EndFragment-->

Le suivi

<p>Un suivi botanique (plantes supérieures) a été réalisé chaque saison après 2007 par un agent de l'Office National des forêts. Une expertise des habitats naturels a été effectuée par SAGNE.</p><p>Il n’est pas encore possible de tirer des conclusions définitives, vu le faible recul. Aucun dispositif piézométrique n'ayant été installé, l'effet du bouchage des drains sur la montée du niveau de nappe n'a pu être mesuré.</p><!--EndFragment--> <!--StartFragment-->

Le bilan et les perspectives

<div>Un bilan à 5 ans serait souhaitable, mais la possibilité de sa réalisation n’est pas acquise financièrement. Les quelques mesures de suivi réalisées montrent néanmoins que les habitats à préserver semblent être favorisés. Globalement la moliniaie devrait rester le milieu dominant, mais sa variété floristique devrait être accrue. Par ailleurs, le tapis de sphaignes semble en bon état, alors qu’elles dépérissaient auparavant.</div><div><!--StartFragment--> <!--EndFragment--></div><p>Le gestionnaire considère que cette opération a été positive et souhaite une 2<sup>e</sup> tranche de travaux, laquelle doublera les surfaces de fossés traités mais agira toujours sur les mêmes 12 ha de tourbière.</p><div>Le facteur déterminant ayant permis le succès de l’opération réside dans l'entente et la compréhension qui se sont établies entre les différents partenaires. Aucunes difficultés techniques n'ont été rencontrées lors de l'opération.</div> <div> </div><div><span style="" lang="FR">Il est prévu de développer d’autres opérations plus ou moins semblables sur d’autres sites ONF à l’échelle du grand sud-ouest. </span>L’ONF souhaite prendre des initiatives sur d’autres communes de l’Hérault, après avoir constaté grâce à la présente opération que les restaurations étaient possibles avec les techniques développées.</div><!--StartFragment--><!--EndFragment--> <!--StartFragment--><!--EndFragment-->

La valorisation de l'opération

<p>La valorisation est restée faible. Quelques visites du site pour le public ont été réalisées.</p><p>Un projet de création d'un sentier de découverte en périphérie du site est à l'étude</p><!--StartFragment--> <!--EndFragment-->

Coûts

<p>Travaux (barrages seuils/broyage et décapage) : 3700 €</p><p>Bucheronnage : 1900 €</p><!--StartFragment--> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="FR">Clôture (fourniture et pose) : 1510 €<o:p></o:p></span></p> <!--EndFragment--> <p> </p><!--StartFragment--> <!--EndFragment--> <p> </p>

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 7110 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Office National des Forêts (20%) - Département (30%) - Agence de l'Eau Adour-Garonne (50%) |

| Partenaires techniques du projet | - Rhizobiome (81 470 PECHAUDIER) - Scop SAGNE (81470 PECHAUDIER) - Eleveur et adhérents du réseau SAGNE |

| Maître d'ouvrage | Office National des Forêts

|

| Contacts | |

|

Office National des Forêts Tarn

5, rue Christian d’Espic

81000 CASTRES

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

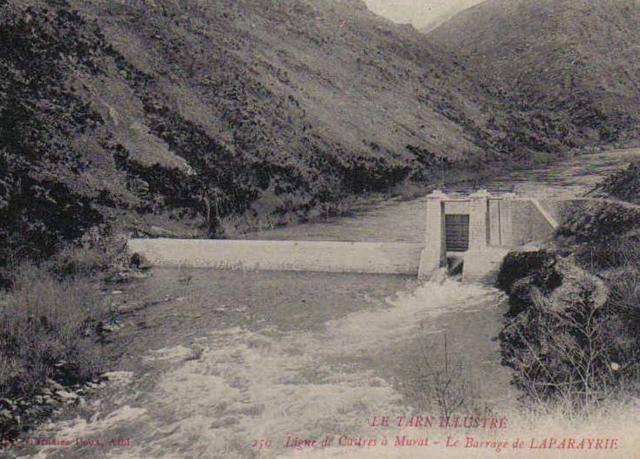

Démantèlement du barrage de Laparayrié sur l’Agout

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 21/05/2010

Créée le 21/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1996 novembre 1996 |

| Linéaire concerné par les travaux | 800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Agout |

| Distance à la source | 73.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

17.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 5.00 ‰ |

| Débit moyen | 11.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR147 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

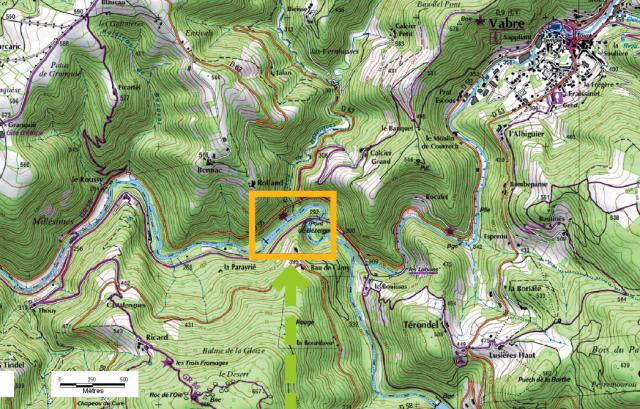

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

MONTREDON-LABESSONNIE (81182) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p style="text-align: justify;">Éliminer le risque vis-à-vis des personnes et des biens situés à l’aval.</p>

Le milieu et les pressions

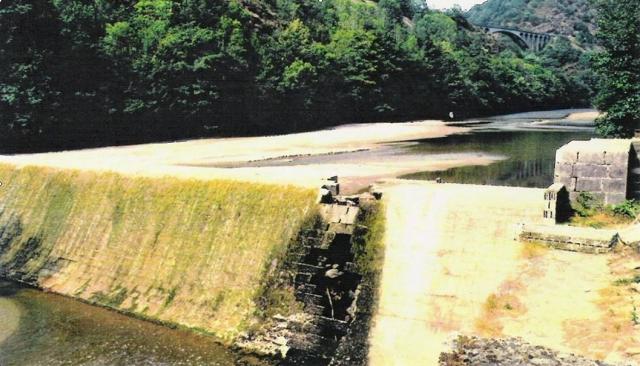

<p style="text-align: justify;">L’Agout est un affluent important du Tarn. Il s’écoule sur 194 kilomètres et draine un grand bassin versant de 3 528 km2, essentiellement forestier. Ce cours d’eau est classé sur tout son cours au titre de l’article L.432-6 (sans liste d’espèces) du Code de l’environnement par arrêté du 20 juin 1989 dans les départements de l’Hérault et du Tarn. Il présente un enjeu pour les poissons migrateurs.<br>Un barrage de 6 m de hauteur et de 60 m de large, appartenant à EDF, faisait initialement fonction de barrage de compensation des éclusées hydroélectriques. Il était infranchissable par la faune piscicole.<br>Suite à une double modernisation des aménagements EDF de Luzières I et II, ce barrage n’avait plus aucun usage et a été retiré de l’exploitation hydroélectrique en 1958.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Les crues de décembre 1995 et de janvier 1996 (jusqu’à 400 m3/s) génèrent une brèche de trois mètres de large sur un mètre de profondeur, dans la crête du barrage. Des cavités sous les fondations de l’ouvrage en rive droite se forment par la suite. Cet ouvrage devient alors potentiellement dangereux pour la sécurité des biens et des personnes. Face à un état des lieux très dégradé (expertise EDF-SEISO), une commission réunissant les services de l’État (préfet, DRIRE, DDAF, DDE, DDASS et DDJS 1), les élus des communes concernées, EDF et la Fédération départementale pour la pêche du Tarn entérine la proposition de démantèlement du barrage de Laparayrié. Le 18 juillet 1996, la commission prend la décision collective du démantèlement de l’ouvrage.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’ensemble du barrage est démantelé. Les matériaux constituant le barrage sont enlevés et transférés en décharge. Les matériaux formant des embâcles à l’aval de l’ouvrage sont nettoyés et transférés.</p>

La démarche réglementaire

Les travaux ont été décidés dans le cadre d’une procédure d’urgence prévue à l’article 10 de la loi sur l’eau (1992).

La gestion

<p style="text-align: justify;">Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial portant sur la qualité de l’eau et l’état des berges a été réalisé juste avant les travaux. Une pêche de sauvetage a été également effectuée. Pendant les travaux, le transport solide a été suivi, d’une part dans le cours d’eau pour voir le devenir des matériaux fins retenus en amont de l’ouvrage et, d’autre part, au niveau des berges pour voir si le départ de matériaux solides dans le cours d’eau n’impactait pas la tenue des routes.<br />Suite aux travaux, la qualité de l’eau est réévaluée par le Laboratoire départemental d’hygiène du Tarn et les berges continuent à être observées. Aucune méthodologie n’est utilisée pour suivre le transport solide : il s’agit d’avis d’expert de la part de la brigade du Conseil supérieur de la pêche du Tarn (nouvellement Office national de l’eau et des milieux aquatiques - Onema). Plus aucun suivi n’est réalisé par la suite et aucun autre n’est prévu.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les travaux ont été réalisés dans l’urgence sans véritable évaluation écologique avant et après les travaux. On observe toutefois une diversification du milieu. Les gains piscicoles sont certains même s’ils n’ont pas pu être évalués. Un linéaire non négligeable (plusieurs dizaines de kilomètres, affluents compris) a été rouvert à la migration piscicole.<br>Pour compenser l’envasement en amont du plan d’eau, des aménagements piscicoles ont été envisagés. Ces derniers n’ont pas été réalisés car jugés superflus à l’issue de la crue de décembre 1996 qui a remobilisé les sédiments fins laissant réapparaître un substrat grossier et des habitats suffisants.<br>Les phénomènes d’érosion sur les berges n’ont pas été significatifs ; celles-ci ont retrouvé l’aspect qu’elles avaient avant la présence de la retenue. Le milieu s’est reconstruit de manière satisfaisante au vu des évolutions photographiées. La ripisylve s’est développée dans l’ancienne retenue.<br>L’objectif premier, éliminer le risque vis-à-vis des personnes, a été respecté. Cette opération aura contribuée à améliorer la continuité écologique.<br>La communication a été faible sur cette opération qui semble déjà oubliée des acteurs impliqués.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Sans objet.</p>

Coûts

<p>1 031 470 F soit environ 155 000 HT hors ingénierie.</p>

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 155 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - EDF |

| Partenaires techniques du projet | - Services de l’État - Fédération départementale pour la pêche - brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche (nouvellement service départemental de l’Onema) |

| Maître d'ouvrage |

Électricité de France

|

| Contacts | Daniel Maynadier |

|

Onema - service départemental du Tarn

sd81@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS