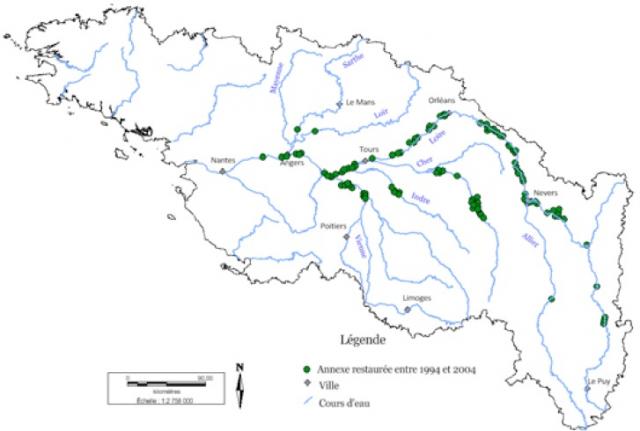

Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1994 novembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 0 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Loire |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.00 ‰ |

| Débit moyen | 342.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

RGR007a à RGR007f |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE CENTRE PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

ALLIER (03) CHER (18) INDRE-ET-LOIRE (37) LOIRET (45) LOIR-ET-CHER (41) LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Région | Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

20 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 3 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 600 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) - Conseils régionaux et généraux - Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN) - Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) |

| Partenaires techniques du projet | - AELB - FDPPMA - Onema - Conseils régionaux et généraux - Syndicats - CREN - Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (Corela) - Directions départementales des territoires (DDT) - Directions régionales de l’environnement, de l’agriculture et du logement (DREAL) |

| Maître d'ouvrage |

DIREN (devenue DREAL) et Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), AAPPMA locales, syndicats de rivière

|

| Contacts | Pierre Steinbach - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes |

|

Autres contacts : Laëtitia Boutet-Berry - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes (laetitia.boutet-berry@onema.fr) et Grégoire Ricou - FDPPMA d’Indre-et-Loire (g.ricou@fedepeche37.fr)

pierre.steinbach@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration des boisements des rives du cours aval du Thouet en Maine-et-Loire

Créée le 27/04/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2010 février 2015 |

| Surface concernée par les travaux | 5.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0436 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

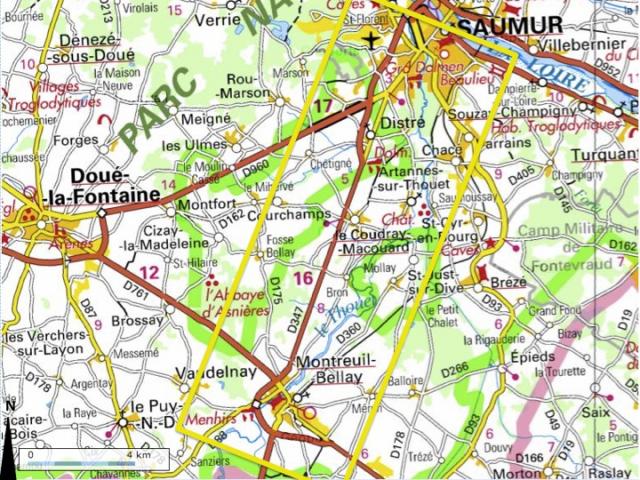

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

ARTANNES-SUR-THOUET (49011) CHACE (49060) COUDRAY-MACOUARD (LE) (49112) DISTRE (49123) MONTREUIL-BELLAY (49215) PUY-NOTRE-DAME (LE) (49253) SAINT-JUST-SUR-DIVE (49291) SAUMUR (49328) VARRAINS (49362) VAUDELNAY (49364) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 20435 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne - Conseil Général Maine-et-Loire - Région Pays de la Loire |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire Botanique de Brest - Pépinière d’état de Guémené-Penfao - DRAAF Pays de la Loire |

| Maître d'ouvrage | Communauté d’Agglomération «Saumur Loire Développement»

|

| Contacts | Pascal LAIGLE et Thomas AVARELLO (technicien de rivière) |

|

11 rue du Maréchal Leclerc

BP 301

49408 Saumur Cedex

p.laigle@agglo-saumur.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Restauration de la Boire de Bessé

Créée le 27/04/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2008 novembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 0.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional Site classé |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0007e |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5212003

FR5200629

|

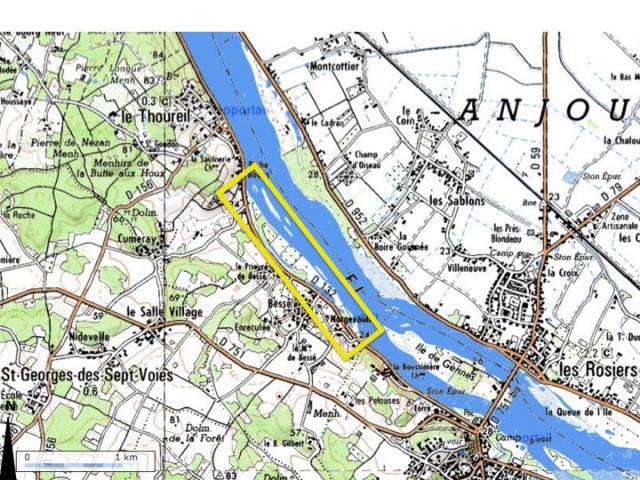

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

THOUREIL (LE) (49346) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

35590

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 43200 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne (30%) - Conseil Général de Maine-et-Loire (30%) - Région Pays de la Loire (10%) - Commune du Thoureil (10%) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

|

| Contacts | Yann NICOLAS |

|

14 Allée du haras

49000 ANGERS

yann.nicolas@fedepeche49.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Maîtrise foncière et restauration de l'Ile Marière

Créée le 03/01/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 décembre 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 30.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | PPRNi Val du Thouet / PPRNi Val d’Authion/ DCE/ Patrimoine de l’UNESCO |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0007e |

| Référence du site Natura 2000 |

FF5200629

FF5212003

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

PONTS-DE-CE (LES) (49246) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 191600 |

| Coût des travaux et aménagement |

130000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 13700 |

| Coût total de l’opération | 335000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Europe - Etat - Conseil Régional - Conseil Général 49 (TDENS) - Commune des Ponts-de-Cé |

| Partenaires techniques du projet | - PNR Loire Anjoux Touraine |

| Maître d'ouvrage | Ville des Ponts-de-Cé

|

| Contacts | Valerie CHALUMEAU |

|

Hôtel de Ville

7 rue Charles de Gaulle

BP 60029

49135 Les Ponts-de-Cé Cédex

valerie.chalumeau@ville-lespontsdece.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

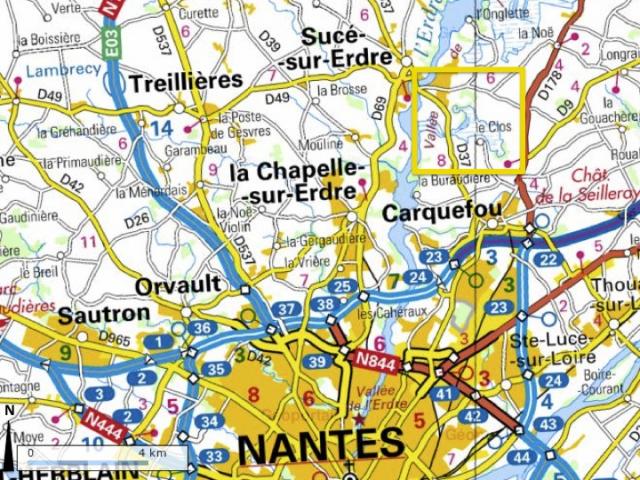

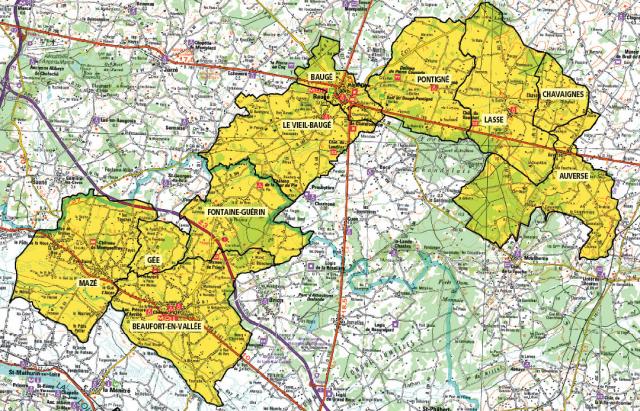

Effacement de vingt petits ouvrages et diversification du lit mineur du Couasnon

Créée le 01/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2006 juillet 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 26686 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Couasnon |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.80 ‰ |

| Débit moyen | 0.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1561 FRGR0453 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 207 120 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal pour l’aménagement du Couasnon

|

| Contacts | Sylvain Royet |

|

Syndicat intercommunal pour l’aménagement du Couasnon

4, rue Foulques Nerra - 49150 Baugé

sia.couasnon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

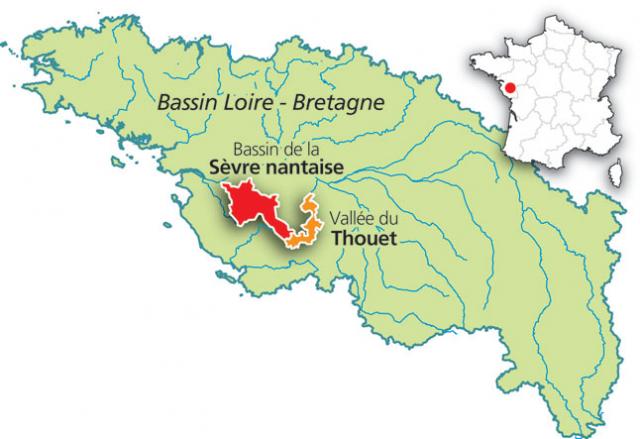

Gestion adaptative des ouvrages hydrauliques de la Sèvre Nantaise et du Thouet

Créée le 30/12/2009

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sèvre Nantaise |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.54 ‰ |

| Débit moyen | 8.00 m3/s |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0547a FRGR0548 FRGR0547b |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5400442

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) VENDEE (85) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Non renseigné

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau - conseils régionaux - fonds structurels européens LEADER+ |

| Partenaires techniques du projet | - Université de Nantes (Régis Barraud) - GEOLITTOMER |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée du Thouet, Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise

|

| Contacts | Antoine Charrier & Olivier Constantin |

|

Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise (IIBSN)

Syndicat mixte de la vallée du Thouet (SMVT)

smvt@valleeduthouet.fr

acharrier@sevre-nantaise.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS