Effacement d’une ancienne retenue pour l’alimentation en eau potable sur le Mamoul à Cornac

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 19/05/2017

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 septembre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 60 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mamoul |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.63 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR349C1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

14630

|

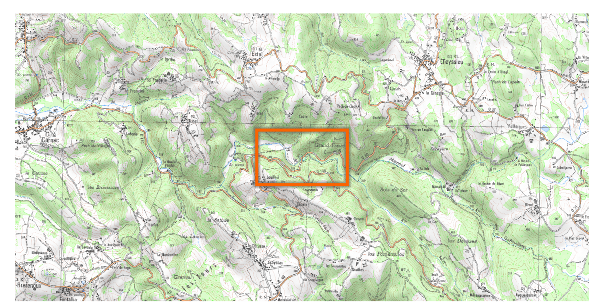

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

CORNAC (46076) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Limiter les contraintes d’entretien du site d’alimentation en eau potable.

Mettre l’ouvrage en conformité réglementaire.

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Mamoul est un petit cours d’eau de 30 km, qui prend sa source sur un plateau à 600 m d’altitude dans le Ségala lotois. Son bassin est dominé par les boisements et l’éle­vage bovin. Sur la fin de son cours, le ruisseau se divise en deux bras, dont l’un rejoint la Dordogne en rive gauche et l’autre la Bave en rive droite.</p><p style="text-align: justify;">Les bassins du Mamoul, de la Bave et de la Cère repré­sentent plus de 20 % des habitats favorables aux grands migrateurs (saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine et anguille) du bassin de la Dordogne. La présence de saumon atlantique est d’ailleurs signalée sur l’aval du bassin versant de la Bave. Le Mamoul présente de forts enjeux écologiques, de par la présence de la truite fario, la lamproie de Planer, l’écrevisse à pattes blanches ou en­core la loutre d’Europe.</p><p style="text-align: justify;">Le cours du Mamoul est classé en liste 1 au titre de l’article L. 214-17, comme axe prioritaire pour les migrateurs amphihalins en amont et aval de la digue du moulin de Cornac, et comme réservoir biologique en amont de la digue du moulin de Cornac.</p><p style="text-align: justify;">Le Mamoul en aval de la chute naturelle de Mana­val est classé en liste 2 au titre de l’article L. 214-17, comme axe prioritaire pour les migrateurs amphiha­lins, les espèces cibles étant l’anguille, la lamproie marine, le saumon atlantique et la truite de mer.</p><p style="text-align: justify;">Le seuil de la prise d’eau appartenant à la commune de Cornac (constitué de pierres maçonnées recou­vertes d’un enduit béton) a été construit à la fin des années 1950 afin d’alimenter en eau potable la commune. Depuis, l’usage a été abandonné et les vannages démantelés. L’ouvrage s’étend sur 18,1 m de largeur et présente deux pertuis anciennement obturés par des vannages ; la hauteur de chute est de l’ordre de 0,8 m à l’étiage et le remous créé par l’ouvrage de l’ordre de 60 m. L’absence d’entretien a conduit à une accumulation de branchages, ac­compagnée d’une réduction de la section des écou­lements et une augmentation de la sédimentation dans la retenue. En amont immédiat du barrage sub­siste, en rive droite, l’ancienne prise d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Le démantèlement du vannage (survenu environ une dizaine d’années auparavant) a permis d’évacuer en grande partie les sédiments fins accumulés en amont de l’ouvrage. L’épaisseur des sédiments reste tou­tefois notable (0,9 m sur les vingt premiers mètres amont). Le Mamoul y a recréé son lit mineur.</p><p style="text-align: justify;">Cet ouvrage a un impact avéré sur le fonctionnement du cours d’eau de par le ralentissement des écoule­ments, la rétention d’une grande quantité de sédi­ments plutôt grossiers et l’obstruction à la libre circu­lation piscicole. L’ouvrage limite l’accès aux zones de frayères potentielles situées en amont.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de l’application du SDAGE Adour-Ga­ronne et du plan de gestion de l’anguille, les services de l’Onema identifient dix-sept ouvrages infranchis­sables sur les bassins versants de la Bave, du Mamoul et de la Cère, en 2011. Les propriétaires de ces ou­vrages, dont la commune de Cornac, sont ensuite contactés par la Direction départementale des terri­toires (DDT) afin de leur rappeler leurs obligations réglementaires.</p><p style="text-align: justify;">La problématique de la libre circulation piscicole existait depuis de nombreuses années sur le terri­toire, mais l’absence de porteur de projet bloquait toute démarche de restauration. Dans le cadre de la politique globale de reconquête de la continuité écologique, le Syndicat mixte du pays de la vallée de la Dordogne (SMPVD) est sollicité par l’Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) et la DDT du Lot pour porter une démarche groupée au niveau local.</p><p style="text-align: justify;">Un contrat pluriannuel est signé entre le SMPVD et l’agence de l’eau, afin de mener une opération coor­donnée de restauration de la continuité écologique sur les bassins versants de la Bave, du Mamoul et de la Cère (2013-2016). Ce contrat concerne quinze ouvrages à aménager ou à effacer. EDF, sensibilisé aux problèmes des enjeux environnementaux sur le bassin de la Dordogne depuis une dizaine d’années via l’exploitation hydraulique prend également part au financement de cette opération groupée et signe une convention de partenariat technique et finan­cier avec le SMPVD.</p><p style="text-align: justify;">La première phase de travaux (2013) est consacrée à quatre ouvrages, propriétés de collectivités. Le SM­PVD se rapproche de la mairie de Cornac pour lui présenter la démarche, les avantages d’un tel contrat (bonification des aides de l’agence, maîtrise d’ou­vrage par le syndicat, etc.) et obtenir son accord de principe. La mairie de Cornac, n’ayant plus l’utilité de la prise de d’eau, accepte d’intégrer ce programme et délègue la maîtrise d’ouvrage au syndicat.</p><p style="text-align: justify;">L’état des lieux est réalisé en 2012, la définition des scénarios en 2013. Concernant l’ouvrage de Cornac, la commune ne souhaitant pas conserver l’ouvrage, une seule option est étudiée : l’effacement de l’ou­vrage. La commune demande donc l’abandon de son droit d’eau, accompagné d’une obligation de remise en état du site.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’ensemble des travaux est réalisé en période de basses eaux, hors période de reproduction des sal­monidés, en septembre 2013.</p><p style="text-align: justify;">Une pêche de sauvetage a lieu avant les travaux.</p><p style="text-align: justify;">Afin de limiter le colmatage par les matières en suspension, un filtre à paille est mis en place en aval du chantier. Les aménagements sont les suivants :</p><ul><li style="text-align: justify;">déconstruction du seuil de la prise d’eau et arase­ment du reste de l’ouvrage en berge ;</li><li style="text-align: justify;">retalutage de la berge rive droite, suite à la sup­pression de l’ancienne prise d’eau ;</li><li style="text-align: justify;">remodelage de la berge rive gauche, afin de réta­blir la continuité du profil de berge (dénivelé impor­tant en raison de l’accumulation de sédiments) ;</li><li style="text-align: justify;">reprofilage de 30 m du lit en amont du seuil ;</li><li style="text-align: justify;">et, par précaution, réalisation de deux seuils tempo­raires de stabilisation du profil en long (blocs non liai­sonnés implantés transversalement) afin de limiter le départ trop rapide de matériaux vers l’aval et ralentir l’érosion régressive. Ces deux seuils sont entièrement démantelés par le cours d’eau l’hiver suivant.</li></ul>

La démarche réglementaire

Arrêté préfectoral portant prescriptions particulières au titre de l'article L. 214-3-1 du Code de l'environnement

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion n'est prévue.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Deux stations d’étude encadrent le site : l’une en amont, hors de la zone d’influence de l’ancien barrage, sur laquelle la présence de vairon, de truite fario et de loche franche est avérée, l’autre bien en aval et influencé par un ouvrage plus aval.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">En 2013 et 2014, une récupération très rapide du ruisseau est observée avec un retour des faciès d’écoulement diversifiés. Cette opération permet de décloisonner le Mamoul sur 3,3 km et rétablir l’accès aux frayères situées en amont de l’ouvrage. Cette première phase de travaux (2013) qui s’ins­crit dans une démarche coordonnée conduit aussi à l’aménagement de passes à poissons sur les chaus­sées de Bourgnatelle (sur la Cère), Bonneviole (sur le Mamoul), Condamines (sur la Bave). Une deuxième phase de travaux (2014) permet l’effacement de deux autres seuils – Fialicie amont à Cahus (ruis­seau d’Orgues, bassin de la Cère) et de Soulhol à Saint-Céré (bassin de la Bave) – et l’aménagement de trois nouvelles passes à poissons sur les seuils des moulins de la Tourte (Gagnac-sur-Cère) et de la Ségarie (Saint-Jean-Lespinasse) et seuil des Récollets (Saint-Céré).</p><p style="text-align: justify;">Ainsi, cette opération groupée, qui se poursuit sur d’autres ouvrages en 2016, permettra de décloi­sonner le Mamoul, la Bave et le ruisseau d’Orgues (affluent de la Cère) et restaurer ainsi la continuité écologique sur l’ensemble du linéaire des trois cours d’eau, dans une optique de reconquête du territoire (bassin de la Dordogne) par les poissons migrateurs.</p><p style="text-align: justify;">En parallèle des opérations de restauration, un pro­gramme de suivi et d’évaluation des travaux (initié par l’Onema, en partenariat avec la Fédération dépar­tementale de la pêche du Lot et l’association Migado) est mis en place sur le bassin versant de la Bave. Pour ce faire, dix-huit stations ont été définies entre les zones de travaux. La première phase de cette étude (2013-2015) vise à établir l’état des lieux de différents tronçons de la Bave, du Mamoul et de leurs affluents, sur le peuplement piscicole, l’hydrologie, l’hydromor­phologie et la température. Cette phase comporte une à trois campagnes par station, en fonction de la date des travaux sur les ouvrages. La deuxième phase (2014-2018) est le suivi post travaux aux mêmes sta­tions durant trois campagnes minimum.</p><p style="text-align: justify;">La poursuite des travaux et du suivi sur le bassin ver­sant permettra, à terme, de juger de l’impact de ces opérations sur la reconquête du bassin versant par les poissons migrateurs.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">L’effacement du seuil de Cornac n’a fait l’objet d’au­cune valorisation particulière. Le site, très isolé et si­tué dans des zones de gorges, ne présentait aucun enjeu autre que les milieux aquatiques.</p><p style="text-align: justify;">Le SMPVD communique, via son site in­ternet, sur la démarche groupée. Il a éga­lement présenté les travaux aux commis­sions de bassin du syndicat.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 8 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

15 740 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 2 250 € HT |

| Coût total de l’opération | 25 990 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (80 %) - Fédération départementale de la pêche du Lot (5 %) - Électricité de France (EDF) (7,5 %) - Commune de Cornac (7,5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Adour-Garonne - DDT du Lot - Fédération départementale de la pêche du Lot 46 - Onema - bureau d’études Ecogea |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Conac

|

| Contacts | Lionel Dufau, SMPVD |

|

eauenvironnement@smpvd.fr |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, service départemental du Lot

Fédération départementale de la pêche du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr Laurent Fridrick info@pechelot.com |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>Restauration de la continuité écologique sur les bassins de la Bave, du Mamoul, de la Cère et du ruisseau d’Orgues - Prise d’eau de Cornac sur le Mamoul - Dossier de remise en état du site, Ecogea, mai 2013, 33 p. (rapport n° E120604 (Cornac_Déclaration).<br /> </p>

<p>Fédération départementale de la pêche du Lot -Assemblée générale 2014 - Rapport d’activité 2013 - Dimanche 6 avril 2014, Vayrac-Bétaille.</p>

Effacement du seuil de Gabanelle sur le Bervezou

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 18/05/2017

Créée le 18/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bervezou |

| Distance à la source | 19.15 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

|

| Pente moyenne | 2.20 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR66 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

PRENDEIGNES (46226) SAINT-CIRGUES (46255) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Limiter les contraintes d’entretien.

Mettre en conformité l’ouvrage vis-à-vis de la réglementation.

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Affluent du Célé en rive droite, le Bervezou est un petit cours d’eau de 24 km qui prend sa source à 650 m d’alti­tude, sur un plateau riche en zones humides. Son bassin versant s’étend sur 85 km2 occupé par l’élevage bovin. Ce cours d’eau à salmonidés présente de forts enjeux écolo­giques pour les poissons (chabot, truite fario et lamproie de Planer) et pour la loutre d’Europe.</p><p style="text-align: justify;">Au niveau du lieu-dit Gabanelle, à Prendeignes, le cours d’eau, classé en listes 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17, est coupé par deux ouvrages distants de 500 m : un seuil et un passage à gué, parallèle à la route communale. Le seuil de Gabanelle, autorisé par arrêté préfectoral et construit en 1895, a permis l’alimentation en eau potable de la ville de Figeac jusqu’en 2006. Cet ouvrage mesure 20 m de large et présente une hauteur de chute de 1,8 m.</p><p style="text-align: justify;">Une passe à poisson a été mise en place en 2000, mais n’est plus fonctionnelle en raison de l’in­cision du lit en aval de l’ouvrage. Le passage à gué situé en aval du seuil est une dalle de béton infranchissable car d’une hauteur de chute de 0,8 m. La zone de remous est estimée à 75 m pour la retenue de Gabanelle et 12 m pour le seuil du passage à gué. Entre ces deux ouvrages, on note des accès directs du bétail au cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Ces deux ouvrages ont des impacts avérés sur le fonctionnement du cours d’eau :</p><ul><li style="text-align: justify;">sédimentation en amont des ouvrages, forts affouillements en aval, érosion et sous-cavage observés sur une partie du linéaire ;</li><li style="text-align: justify;">colmatage des habitats à l’amont des ou­vrages entrainant une dégradation de la qualité biologique ;</li><li style="text-align: justify;">obstacle à la circulation des poissons, notam­ment de la truite fario, et accès restreint vers leurs habitats de reproduction situés en amont.</li></ul>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La ville de Figeac se devait de sécuriser son réseau d’ali­mentation en eau potable (AEP). Le coût d’entretien et de mise en conformité du seuil de Gabanelle et du réseau de canalisation (15 km jusqu’à la ville) pousse la ville à abandonner l’usage AEP du site en 2006. Une première réflexion est engagée avec les représentants des usagers (reconversion de l’usage, cession, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Parallèlement, une démarche de gestion concertée de la ressource en eau voit le jour sur le bassin ver­sant du Célé. Un premier contrat de rivière est signé pour la période 2000-2005, avec pour axe principal la reconquête de la qualité de l’eau. Puis vient la mise en place d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Célé dont la restauration de la continuité écologique devient en 2007 un de ses principaux objectifs ; puis est reprise, en 2010, dans le Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau (PAGD).</p><p style="text-align: justify;">Enfin, la mise en conformité des deux ouvrages de Gabanelle est demandée par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) qui a consta­té les infractions à la libre circulation piscicole (2010).</p><p style="text-align: justify;">La réunion de ces trois facteurs conduit la ville de Figeac à se rapprocher du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé (SmbRC) pour trouver des so­lutions techniques.</p><p style="text-align: justify;">En 2011, une étude est lancée : création du comité de pilotage, réalisation de l’état des lieux et du diagnos­tic des ouvrages, propositions techniques d’aménage­ments. Trois scénarios sont proposés : brèche dans l’ou­vrage (pour un effacement progressif), création d’un bassin supplémentaire en aval de la passe à poissons ou destruction complète du seuil. L’Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) annonce son soutien financier au projet d’effacement. L’Onema a également une préférence pour cette solution de même que la ville de Figeac qui ne souhaite plus entretenir l’ouvrage et veut renaturer le site. La ville renonce alors à son droit d’eau en 2012. Lors de la présentation du projet en réunion publique, l’opposition ne concerne que le gué que les riverains souhaitent conserver. Un compromis est trouvé : un gué rudimentaire sera créé pour les engins agricoles.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux sont réalisés en période de basses eaux, à l’automne 2012. La première étape est l’effacement du seuil :</p><ul><li style="text-align: justify;">la fosse de dissipation est comblée et le seuil en béton détruit ;</li><li style="text-align: justify;">l’ancien bâti du plan d’eau est conservé en rive droite. En rive gauche, les berges sont retalutées. Le lit du cours d’eau est reprofilé ;</li><li style="text-align: justify;">enfin, les clôtures sont remises en place et l’emprise des travaux est réensemencée, avec la plantation d‘essences locales (saules, frênes, aulnes, noisetiers).</li></ul><p style="text-align: justify;">Vient ensuite l’effacement du passage à gué. L’ou­vrage est remplacé par un passage immergé construit à l’aide de blocs stabilisés en fond de cours d’eau. L’accès au cours d’eau étant clôturé, l’abreuvement se fait désormais dans la pâture par pompage en zone alluviale via un système équipé de panneaux solaires.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Arrêté préfectoral portant prescriptions particulières au titre de l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement. • Déclaration d’intérêt général (DIG) : travaux inscrits dans la DIG du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du bassin du Célé.

La gestion

<div style="mso-element:frame;mso-element-frame-width:203.55pt;mso-element-wrap:

auto;mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:page;

mso-element-left:3.0cm;mso-element-top:479.05pt;mso-height-rule:exactly">Aucune mesure de gestion n'est prévue.</div>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial réalisé en 2011, avant travaux, porte sur les compartiments physiques (diagnostic hydromorphologique et hydraulique) et biologiques (macroinvertébrés benthiques, poissons).</p><p style="text-align: justify;">Des mesures de suivi sont mises en place : suivi d’un an post travaux (réalisé en 2013) puis de cinq ans après les travaux (prévu en 2017). Celui-ci porte sur l’hydromorphologie (profil en long et en travers, faciès d’écoulement, granulométrie, évolution des berges et de la ripisylve, hydraulique), sur la biologie (macro-faune benthique, peuplement piscicole) et sur les zones humides riveraines.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Cette opération a permis de restaurer la continuité piscicole et sédimentaire sur 11 km, en ouvrant l’ac­cès vers les zones amont.</p><p style="text-align: justify;">Un an après les travaux, le bilan est globalement positif. Sur le plan hydromorphologique, le cours d’eau a retrouvé sa pente d’origine. Les profils en travers ne montrent pas de modification significa­tive et l’élargissement observé en aval de l’ancien seuil ne semble plus évoluer. La suppression des ouvrages a permis de retrouver les faciès d’écoule­ment typiques du cours d’eau dans ce secteur (plat courant / radier) ; la granulométrie est modifiée, avec une plus grande proportion de particules fines en aval du seuil (reprise du transit sédimentaire). Les phénomènes d’érosion des berges et d’incision du lit constatés avant les travaux semblent contenus. En période de hautes eaux, les inondations semblent moins fréquentes en amont de l’ancien seuil.</p><p style="text-align: justify;">Malgré la présence du seuil, le peuplement d’inver­tébrés benthiques indiquait, lors de l’état initial en 2011, une très bonne qualité des eaux (petit cours d’eau en tête de bassin versant). En 2013, la qualité des eaux est toujours très bonne.</p><p style="text-align: justify;">Les analyses des pêches électriques de 2013 montrent une recolonisation rapide du secteur en amont du seuil. Les densités de truites fario sont stables (de l’ordre de 115 individus pour 1 000 m2) mais signifi­cativement plus importantes en terme d’abondance relative (66 % du peuplement après effacement contre 25 % avant). Les peuplements de chabots sont également plus importants, en terme de densité (+ 10 individus pour 1 000 m2) et de densité relative (8 % du peuplement après effacement contre 0,8 % avant). Le suivi prévu pour 2017 permettra de confir­mer ou d’infirmer cette tendance.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet de restauration de la continuité est le premier sur le bassin du Célé. Outre la nécessité de mettre en conformité le seuil de Gabanelle, le succès du projet repose sur plusieurs facteurs : la volonté commune d’effacer le seuil, la gestion concertée de l’eau sur le bassin du Célé, le soutien financier ap­porté par l’Agence de l’eau et l’adhésion des usagers riverains, emportée grâce à l’effort de communica­tion et de pédagogie du syndicat sur le projet. Par­tant d’une obligation réglementaire, il s’est construit un projet global conciliant les intérêts et les usages de chacun. De l’avis de tous les partenaires, c’est une opération exemplaire.</p><p style="text-align: justify;">Les objectifs techniques sont atteints : l’effacement de la prise d’eau supprime la problématique de remise en fonctionnement de la passe à poissons, ainsi que les contraintes d’entretien de l’ouvrage. Le SmbRC s’est depuis engagé dans une démarche de restaura­tion globale des milieux aquatiques à l’échelle du ter­ritoire. Le syndicat prévoit également de restaurer la franchissabilité sur 22 ouvrages et un plan d’eau, tous situés sur des cours d’eau classés en liste 2.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Une visite de terrain est organisée à l’oc­casion de la réception du chantier, avec les partenaires techniques, financiers et les riverains. Le projet est médiatisé via la parution d’articles dans la presse locale, les sites internet et les bulletins municipaux des communes concernées. Le SmbRC a également beaucoup communiqué sur ces travaux via son site internet (page dédiée au projet) et via un film décrivant le projet et les tra­vaux. Le film est projeté en plein air et en public, durant l’été 2013, à Figeac.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 23 940 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

60 010 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 8 520 € HT |

| Coût du suivi | 9 850 € HT |

| Coût total de l’opération | 102 320 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne 80 % - la ville de Figeac et la commune de Prendeignes 20 % - autofinancement par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé |

| Partenaires techniques du projet | - DDT du lot - Onema - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot (FDPPMA 46) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du bassin de la Rance et du Célé, maître d'ouvrage délégué de la ville de Figeac et de la commune de Prendeignes

|

| Contacts | Nicolas Tournier |

|

n.tournier@sagecele.com

info@smbrc.com |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, SD du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Étude technique d’avant travaux d’effacement du seuil et d’aménagement du gué de Gabanelle sur le ruisseau du Bervezou, SCE, novembre 2011, 120 p.<br />• Effacement du seuil de Gabanelle sur le Bervezou - État initial et suivi post-travaux du peuplement piscicole, années 2012 et 2013, P. Jaubert L. Fridrick, Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 10 p.<br />• Étude du ruisseau du Bervezou à Gabanelle un an après les travaux d’effacement du seuil et d’aménagement du gué (Prendaignes, Lot) - Dossier de suivi technique, CEREG Massif Central, janvier 2014, 61 p.<br />• Film du projet : http://www.smbrc.com/news/56/72/Lefilm-realise-sur-l-effacement-du-seuil-de-Gabanelle-disponible.html<br />• Article de presse : http://www.ladepeche.fr/article/2012/10/31/1478693-prendeignes-le-seuil-de-gabanellea-ete-supprime.html</p>

Effacement du seuil du Martinet sur la Bave

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 21/03/2013

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 avril 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bave |

| Distance à la source | 15.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 8.40 ‰ |

| Débit moyen | 4.23 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR71A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

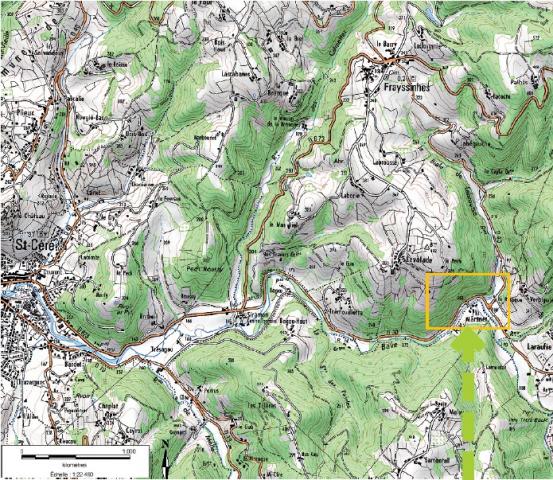

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

FRAYSSINHES (46115) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restauration de la continuité écologique </p>

<p>Mise en conformité de l’ouvrage (art. L. 432-6 du CE)</p>

Le milieu et les pressions

<p>La Bave est un affluent en rive gauche de la Dordogne qu’elle rejoint au niveau de la commune de Prùdhomat après un parcours de 37 km. La partie amont du bassin versant est occupée par des bois et des prairies et l’habitat est plutôt diffus. En aval se situe la commune de Saint Céré, comptant plus de 3 000 habitants. À cet endroit, le cours d’eau est, busé sur 2 km de long. Un canal de dérivation a été construit il y a plus d’un siècle. Depuis 1989 (arrêté du 21 août 1989), la Bave est classée au titre de l’article L. 432-6 avec liste d’espèces associées : saumon atlantique, truite de mer et truite fario.</p><p>Le cours d’eau est identifié en tant qu’axe à grands migrateurs amphihalins et inclus dans la liste A du SDAGE Adour Garonne (axe prioritaire pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins), approuvé en 2009. Les principales espèces cibles sont la lamproie marine, le saumon atlantique, la truite de mer et l’anguille. Actuellement, l’état écologique de la masse d’eau est qualifi é de « moyen », notamment en raison de la présence de seuils infranchissables.</p><p>Le seuil de Martinet est un ancien seuil de moulin, haut de 3 m et qui n’a plus d’usages depuis une vingtaine d’années. </p>

Les opportunités d'intervention

<p>En 2004, le service départemental de l’Onema du Lot (SD 46) rédige un rapport de constatation à l’encontre du propriétaire du barrage de Martinet (EDF) pour absence de dispositif assurant la libre circulation piscicole. Un courrier de rappel à la réglementation (art. L. 432-6) est alors adressé à EDF par la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture (devenue Direction départementale des territoires, DDT), avec demande de mise en conformité.</p><p>Fin 2005, EDF s’engage à mettre l’ouvrage en conformité. En parallèle, il transfère la propriété à l’une de ses filiales, la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA). </p><p>En 2008, en l’absence de réalisation de travaux, le SD 46 dresse un procès verbal d’infraction (art. L. 216-7-1°) à l’encontre de la SHEMA. En accord avec le procureur de la République, la procédure judiciaire est mise en attente, sous réserve que le propriétaire régularise sa situation et fournisse notamment un échéancier de travaux. En mai 2009, la SHEMA mandate un bureau d’étude afin de réaliser une étude préalable avec émission de scenarii : destruction, arasement ou équipement de l’obstacle. La SHEMA accepte de s’engager dans un projet d’effacement total pour une triple raison : le barrage n’a plus d’usage, la solution représente un moindre coût par rapport aux autres options et l’effacement constitue l’option la plus efficace pour le rétablissement de la continuité.</p><p>Même si le projet d’effacement de l’ouvrage était le choix du maître d’ouvrage dans le cadre de mesures réglementaires, une phase d’explications avec les acteurs locaux a été nécessaire, repoussant les travaux à fin 2010.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Le seuil du Martinet a été effacé totalement. Les sédiments accumulés en amont de la retenue ont servi à obstruer le canal d’amenée vers les bâtiments attenants. Afin d’isoler le chantier, la destruction du seuil a nécessité la mise en dérivation provisoire de la Bave. Des ballots de paille ont été mis en place pour limiter le départ de matières en suspension dans le cours d’eau. Une pêche de sauvetage a également été réalisée dans le but de limiter les impacts des travaux sur la vie piscicole. À l’hiver 2010, les travaux ont cependant été retardés de quelques mois, en raison des conditions hydrologiques et de la période de reproduction des salmonidés. </p>

La démarche réglementaire

En 2009, la SHEMA adresse au préfet un dossier de remise en état du site au titre de l’article L. 214-3-1. Après validation du dossier par le préfet, les travaux sont lancés.

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise. </p>

Le suivi

<p>En 2009, des mesures de l’état des milieux aquatiques sont réalisées avant travaux, dans le cadre de l’étude d’incidence réglementaire préalable à l’effacement. À cette occasion, le compartiment physique a été évalué, d’une part, au travers de l’analyse des sédiments et des composantes morphodynamiques du cours d’eau et d’autre part, par simulation de l’évolution de la ligne d’eau en fonction du débit après arasement. Aucun suivi n’est prévu suite aux travaux. </p>

Le bilan et les perspectives

<p>L’effacement a permis de décloisonner un tronçon de 15 km de linéaire sur la Bave, désormais accessible à la fraie des espèces piscicoles. La destruction du barrage n’a pas entrainé d’érosion régressive et n’a engendré aucun dysfonctionnement, ni du régime hydrologique ni des conditions morphologiques du cours d’eau, si ce n’est la chute de quelques arbres à l’amont provoquée par l’abaissement de la ligne d’eau.</p><p>L’absence de suivi scientifique empêche toutefois la quantification du gain écologique. On observe cependant l’apparition de radiers et de zones courantes ainsi que le retour d’une diversité de faciès (alternance radier-mouille) au niveau de l’ancienne retenue et plus en amont.</p><p>La réussite de cette action repose en partie sur la mise en place d’une démarche commune et coordonnée entre le Parquet et l’Onema dans un premier temps puis en partenariat avec les services de l’Etat, même si l’on peut regretter l’absence de continuité dans la gestion des dossiers suite au changement de propriétaire.</p><p>Par ailleurs, cette action a initié la démarche de mise en place d’un plan d’actions de restauration de la continuité écologique sur l’axe Bave-Mamoul-Cère, en accord avec le Parquet et les partenaires techniques : Agence de l’eau Adour-Garonne, DDT 46, Conseil général 46, Onema, fédération de la pêche 46 et le Syndicat mixte pour l’aménagement de l’eau et de l’espace (SYMAGE). Le SYMAGE a pris en charge la démarche d’oeuvre collective, mais n’est pas maître d’ouvrage. Chaque propriétaire d’ouvrage adhérent à cette démarche a versé une contribution pour le lancement de l’étude préalable. Le SYMAGE a sélectionné le bureau d’étude et assure également le suivi des travaux. L’expertise de la franchissabilité des ouvrages est assurée par l’Onema (délégations et services départementaux) via l’Information sur la continuité ecologique (outil Onema créé pour déterminer le degré de franchissabilité des ouvrages). Le but de cette démarche est d’associer les propriétaires au projet, avec un objectif commun de restauration de la continuité écologique. 16 ouvrages infranchissables sont concernés et en 2012, 14 propriétaires ont adhéré à ce plan d’action. Celui-ci permet de bénéficier de financements plus ou moins élevés selon l’option choisie par le propriétaire (équipement ou effacement), mais 20 % restent à sa charge. </p>

La valorisation de l'opération

<p>Pas de valorisation. </p>

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

70 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 70 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (100 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), Service départemental du Lot (SD 46) - Direction départementale des territoires du Lot (DDT 46) - Fédération départementale du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA 46) |

| Maître d'ouvrage |

Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA)

|

| Contacts | Jérôme Beyssac - Onema – Service départemental du Lot |

|

sd46@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS