Abaissement du déversoir du moulin du Houël sur le Leff

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 septembre 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Leff |

| Distance à la source | 55.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

14.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

13.00 m

|

| Pente moyenne | 2.35 ‰ |

| Débit moyen | 0.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0043 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5300010

|

| Code ROE |

12350

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

COTES-D'ARMOR (22) |

| Communes(s) |

PLOURIVO (22233) QUEMPER-GUEZENNEC (22256) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer la continuité piscicole.

Restaurer les habitats de croissance des juvéniles de saumon atlantique et les zones de reproduction pour l’alose et la lamproie marine.

Mettre en valeur le patrimoine historique.

Favoriser les activités de loisirs.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Leff, affluent du Trieux, est un petit fleuve cô­tier long de 60 km dont le bassin versant s’étend sur 365 km2. Ce cours d’eau de première catégorie pis­cicole est classé en liste 1 et 2 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Il est caractérisé par la présence d’espèces migratrices amphihalines telles que le saumon, l’alose, la lamproie marine ou encore l’anguille. D’autres espèces emblématiques comme la loutre ou l’écrevisse à pieds blancs sont présentes. Le site s’inscrit à ce titre dans la zone d’action priori­taire (ZAP) pour l’anguille et dans le site Natura 2000 Trégor-Goëlo.</p><p style="text-align: justify;">La présence de nombreux ouvrages transversaux et biefs altèrent l’hydromorphologie et la qualité des habitats du cours d’eau. L’étagement sur la partie aval de ce cours d’eau est estimé à plus de 80 %. Ce patrimoine bâti a été construit lors de l’expansion in­dustrielle de l’activité minotière. Le cours d’eau est, de ce fait, classé sur sa partie basse en « risque de non-atteinte du bon état en 2015 », selon les critères de la directive cadre sur l’eau (DCE).</p><p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, la Fédération départementale des as­sociations agréées de pêche et de protection des mi­lieux aquatiques de Côtes-d’Armor (FDAAPPMA 22) a souhaité abaisser la hauteur du seuil du moulin du Houël d’une hauteur de 1,3 m à moins de 0,3 m. Construit entre 1789 et 1832, il était autrefois utilisé comme moulin à farine. Le moulin du Houël a été désaffecté en 1925 et racheté par la FDAAPPMA des Côtes-d’Armor en 1954.</p><p style="text-align: justify;">Premier ouvrage transversal depuis l’estuaire, ce seuil est partiellement franchissable par les poissons en période de forte marée. Néanmoins, la continuité écologique est rompue par un autre ouvrage hydraulique 700 m en amont.</p><p style="text-align: justify;">Laissé à l’abandon, l’ouvrage du moulin du Houël est dans un état dégradé. Il impacte la diversité des habitats et les écoulements sur la zone de remous. Il perturbe le transport sédimentaire.</p><p style="text-align: justify;">Une vanne mobile présente sur l’ouvrage était utilisée par les braconniers pour bloquer le passage des poissons et les rassembler afin de les capturer plus facilement.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Afin de respecter les objectifs du Grenelle de l’envi­ronnement, un groupe de travail, animé par la Di­rection départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor, établit une liste de cin­quante ouvrages à aménager dans le département des Côtes-d’Armor d’ici 2012, dont le seuil du moulin du Houël. Dans l’objectif de disposer d’un exemple de restauration de la continuité écologique sur son territoire, la FDAAPPMA 22 souhaite effectuer ces travaux. La réflexion est engagée en 2008 sur la base d’une étude de faisabilité. Elle s’est concrétisée en 2010 par la réalisation des travaux, à la fois pour restaurer le cours d’eau mais aussi pour valoriser le contexte paysager et les ruines de l’ancien moulin, patrimoine historique de la commune.</p><p style="text-align: justify;">Le projet donne lieu à une longue concertation pendant deux années pour être en accord avec les différentes législations en vigueur sur le terri­toire (contrat territorial milieu aquatique du Leff, document d’objectif du territoire Natura 2000 Trégor-Goëlo, Grenelle de l’environnement, plan de gestion anguille, etc.) et prendre en compte les at­tentes de chacun avec notamment la participation des kayakistes, des pêcheurs et des riverains, atta­chés à leur patrimoine bâti.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à abaisser la hauteur du seuil de plus d’un mètre sur la moitié de sa longueur. Les pierres issues de ce dérasement sont réparties sur les rives pour les protéger de l’érosion ou positionnées dans le lit, pour diversifier les écoulements et favo­riser des zones rapides pour les kayakistes. Le patri­moine bâti fait l’objet d’une mise en valeur par le dégagement des ruines et la taille de certains arbres.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (D) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Elle comprend l’entretien du site pour l’aspect paysager et la valorisation du patrimoine historique (coupe de la végétation).</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est fait en 2009, en amont du seuil, pour suivre les caractéristiques hydromorphologiques (faciès d’écoulement, granulométrie, morphologie du lit et des berges). Ces relevés ne sont pas reconduits après travaux mais un suivi biologique est mis en place en 2011, sur l’ancienne zone de remous, par la FDAAPPMA 22. Ce suivi est fait par une pêche électrique pour les saumons et par un suivi visuel des zones de frayères pour les deux autres espèces. Ces suivis sont programmés, annuellement, sur une durée de cinq ans (2011-2015).</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La continuité écologique du Leff est aujourd’hui restaurée sur 700 m jusqu’au prochain ouvrage. Les écoulements sont plus rapides et les substrats fins déposés dans la zone de remous se sont naturelle­ment remobilisés pour laisser place à des substrats plus grossiers de type cailloux et graviers. La diversité des habitats, des faciès d’écoulement et des substrats nouvellement créés en amont de l’ancien seuil, est favorable aux espèces migratrices amphihalines qui trouvent sur ce nouveau linéaire ouvert, des lieux propices à leur reproduction (graviers bien oxygé­nés) et à la croissance des juvéniles (zones de radier). En 2011, une trentaine de frayères de lamproie ma­rine est observée en amont du seuil. Avant l’arase­ment, la hauteur d’eau, trop importante ne permet­tait pas la reproduction de cette espèce. Les juvéniles de saumon utilisent les nouveaux radiers créés dans l’ancienne zone de remous comme zone de grossis­sement. En revanche, aucune alose n’est observée en amont du seuil, cette espèce n’ayant peut-être pas encore colonisé ce nouveau milieu.</p><p style="text-align: justify;">Les points forts de cette opération sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">l’amélioration du fonctionnement écologique du site ;</li><li style="text-align: justify;">son nouvel attrait paysager et ludique.</li></ul><p style="text-align: justify;">Pour arriver à ce résultat, plus de trois ans ont été nécessaires entre le démarrage de la réflexion et la finalisation des travaux.</p><p style="text-align: justify;">Les points faibles de cette opération sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">aucun suivi normé n’a été mis en place ;</li><li style="text-align: justify;">la communication post travaux sur l’évolution de ce milieu est insuffisante.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’important travail de concertation mené au préa­lable a permis de concilier les attentes de chacun et de répondre aux craintes des usagers. L’étude de fai­sabilité techniquement fiable et la notice d’incidence rédigée de façon réaliste ont facilité l’acceptation de l’ensemble des acteurs et des riverains.</p><p style="text-align: justify;">Du point de vue des activités de loisirs, la fréquen­tation du site par les pêcheurs s’est accrue depuis les travaux de restauration. Ce lieu est un nouveau site de pêche intéressant avec des captures plus im­portantes de saumon que les années avant travaux. Les kayakistes sont satisfaits des aménagements faits pour leur pratique, le franchissement du seuil est fa­cilité et les zones de rapides sont intéressantes. La valorisation du patrimoine historique est également l’un des points forts de cette action. Le bâti, autre­fois laissé à l’abandon, a été mis en avant avec, sur le sentier existant, la pose d’un panneau explicatif de l’historique de ce patrimoine.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Un reportage filmé produit par la FDAAPP­MA 22 présente ce projet à des fins de par­tage d’expériences sur la problématique de la continuité écologique. Des DVD ont été distribués aux riverains, aux parte­naires techniques et aux autres acteurs intéressés par ce retour d’expériences.</p><p style="text-align: justify;">Les travaux effectués et leur intérêt sont présentés sur le panneau placé près du moulin afin de sensibiliser les passants.</p><p style="text-align: justify;">Le groupe de travail « Continuité écolo­gique » du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo a choisi de mettre en place, depuis 2012, un accompa­gnement des propriétaires de moulin afin de travail­ler sur la continuité écologique. Dans le but d’amener les propriétaires à engager des travaux, une étude de faisabilité est proposée pour leur montrer les dif­férents aménagements possibles. Dans ce cadre, la restauration de la continuité écologique du moulin du Houël est utilisée lors des visites de terrain pour sensibiliser ces propriétaires et montrer les résultats d’une opération réussie.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 3 680 € HT |

| Coût des acquisitions | 5 280 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 6 340 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 15 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire - Bretagne 30 % - Conseil régional de Bretagne 30 % - Conseil général des Côtes d’Armor 20 % - Fédération nationale pour la pêche en France 12 % - Fédération des Côtes-d’Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique 8 % |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte environnement Goëlo-Argoat (porteur du Contrat territorial milieu aquatique du Leff) - Onema - DDTM - Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Paimpol - Communauté de communes Paimpol-Goëlo |

| Maître d'ouvrage |

Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des Côtes d’Armor (FDAAPPMA 22)

|

| Contacts | Hubert Catroux |

|

7 rue Jean Rostand,

22440 Ploufragan

federationpeche22@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;"><br />• Abaissement de la crête du déversoir du moulin du Houël sur la rivière du Leff - Déclaration de travaux et notice d’incidences. FDAAPPMA 22. Septembre 2010, 70 p.<br />• Continuité écologique : l’abaissement du déversoir du moulin du Houël sur la rivière du Leff – Fiche retour d’expériences. FDAAPPMA 22. Décembre 2012, 6 p.<br />• Film disponible sur :<br />https://www.youtube.com/watch?v=bWGI-PxUQ1k<br />• Fiche synthétique disponible sur :<br />http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/fiche_experience_fdp22_0.pdf.</p>

Effacement du barrage de Kernansquillec sur le Leguer

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 02/06/2010

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 1996 décembre 2000 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Léguer |

| Distance à la source | 26.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

10.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 6.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR0046 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5300008

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

COTES-D'ARMOR (22) |

| Communes(s) |

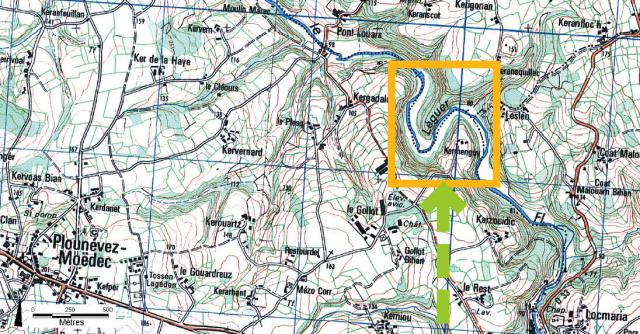

PLOUNEVEZ-MOEDEC (22228) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Supprimer les risques liés à la présence du barrage.<BR> </P>

<P>Conserver la mémoire du site.</P>

Le milieu et les pressions

<P> Le Léguer est un petit fleuve de Bretagne de 58 kilomètres de long ; il se jette dans la Manche après avoir traversé la ville de Lannion. Le bassin versant de 280 km2 est constitué d’une vallée granitique étroite et encaissée. Cours d’eau de première catégorie, classé « rivière à poissons migrateurs », c’est l’une des rivières à saumons les plus renommées de la région. La papeterie Vallée, une des plus grosses usines du secteur, était installée sur les rives du Léguer à Belle-Isle-en-Terre. Entre 1920 et 1922, un barrage fut construit sur le Léguer afin d’alimenter l’usine en électricité. Faisant vivre plus d’un millier de personnes, l’usine et le barrage représentaient le progrès et la prospérité de la région. Le barrage, d’une hauteur de 15 mètres, créait une retenue d’eau d’environ 1,5 kilomètre de long. Malgré la présence d’un ascenseur à poissons, il était difficilement franchissable pour le saumon et constituait un obstacle infranchissable pour l’anguille.</P>

Les opportunités d'intervention

<P> En 1965, la papeterie cesse son activité. Le barrage fournit alors l’électricité à EDF. Lors du renouvellement de la concession, le barrage est en mauvais état et l’intérêt économique est limité. L’ancien concessionnaire renonce à renouveler sa demande. Le barrage rentre dans le domaine public de l’État en 1994. Les problèmes liés à l’entretien de l’ouvrage incombent alors à l’État avec, outre le blocage de la continuité écologique, l’important envasement du plan d’eau dont l’eutrophisation est rendu visible par la prolifération d’algues vertes. Le risque de rupture devient également de plus en plus inquiétant et, faute d’entretien, le barrage de Kernansquillec commence à se fissurer et menace directement les habitations situées en aval. Suite aux importantes crues de l’hiver 1995, le gouvernement annonce le démantèlement du barrage au nom de la sécurité publique. Le permis de démolir est accordé par le préfet le 17 septembre 1996.</P>

Les travaux et aménagements

<P style="TEXT-ALIGN: justify">Le démantèlement a commencé par la vidange progressive de la retenue. Elle vise à éviter les phénomènes de colmatage en aval et à réduire au maximum les risques de pollution. Cette vidange durera cinq mois. 90 000 m3 de sédiments sont extraits dans le talweg originel du fleuve, retrouvé grâce aux archives cadastrales datant de Napoléon 1er. Les boues sont emmenées vers trois lagunes situées 400 m à l’aval. La rivière retrouve progressivement un lit préférentiel et trois seuils de 50 centimètres sont mis en place pour retenir les sédiments qui auraient échappé à l’aspiro-draguage, et limiter les risques d’érosion régressive. Avant l’ouverture complète des vannes, les poissons sont transférés en amont du barrage pour réduire les risques de mortalité liés à l’apport trop important de sédiments. Le barrage est ensuite démoli. Seule une voute est préservée comme symbole patrimonial de la prospérité de l’époque.<BR>En 2001, une fois le profil de la rivière stabilisé, des travaux de réhabilitation du lit sont réalisés. Seules les berges régulièrement instables font l’objet de végétalisation afin d’assurer la sécurité des futurs visiteurs. Le fond de l’ancien plan d’eau après ressuyage des vases restées sur place, est restauré en prairie naturelle.<BR>Le calendrier des travaux respecte le rythme de l’écosystème : opérations lourdes à l’étiage, ensemencement avant les crues hivernales, plantations pendant le repos végétatif…</P>

La démarche réglementaire

Réalisation d’une procédure d’urgence

La gestion

<P style="TEXT-ALIGN: justify">Depuis 2002, sept hectares de parcelles agricoles situées dans l’ancienne retenue sont exploités comme site d’estive par deux agriculteurs convertis en agriculture biologique. Les parcelles sont gérées par pâturage extensif.</P>

Le suivi

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Aucun état initial n’a été réalisé. Pendant les travaux, la qualité de l’eau a été en permanence surveillée et les résultats ont été régulièrement transmis à la population.<br />Suite à l’effacement du barrage, aucun suivi spécifique n’a été mis en place. Seules des études sur les invertébrés, par la méthode de l’indice biologique global normalisé (IBGN), ont été réalisées en 1997 en amont et en aval de l’ancien barrage. Deux stations du référentiel hydrobiologique et piscicole (RHP) sont présentes en amont et en aval du site. Elles sont assez éloignées du barrage et une station se trouve sur un affluent, le Loup. L’étude des données piscicoles permet d’observer la recolonisation du secteur par les migrateurs. Des indices d’abondances du saumon sont réalisés tous les ans sur le cours d’eau retrouvé depuis 1997.</p>

Le bilan et les perspectives

<P style="TEXT-ALIGN: justify">Dans l’ensemble, les résultats visibles mais non quantifiés des différents compartiments (qualité de l’eau, état écologique…) sont très satisfaisants. La réhabilitation du site a été la moins interventionniste possible. Cinq ans après la vidange du plan d’eau, les berges s’étaient stabilisées, la rivière avait retrouvé ses méandres, son débit ainsi que sa pente s’étaient équilibrés. Des alternances de radiers et de mouilles sont apparues. La végétation de berge typique de ce milieu a recolonisé l’ensemble du site. Les différentes crues hivernales ont totalement décolmaté le substrat, laissant apparaitre une granulométrie hétérogène propice à la fraie des poissons.<BR>Les notes de qualité de l’eau et d’IBGN des stations RHP sont excellentes depuis 1994 et le sont restées après effacement.<BR>Pour les poissons, le saumon, absent sur le Loup avant l’arasement du barrage, est apparu en 1999, soit trois ans après l’effacement. Il y est présent depuis cette date, en nombre variable. L’effacement du barrage de Kernansquillec a permis la recolonisation de la zone amont sur au moins vingt-sept kilomètres. Pour l’anguille, l’évolution de la population est a priori identique à celle connue avant effacement, mais le manque de données précises rend l’interprétation difficile. Les indices d’abondances des anguilles réalisés récemment donnent des résultats faibles en amont et aval de Kernansquillec. D’autres ouvrages sont problématiques en aval. Il en est de même pour le saumon dans des conditions climatiques non pluvieuses. Des ouvrages bloquent la continuité en aval et ne permettent pas au site de Kernansquillec d’atteindre les résultats attendus.<BR>Malgré l’ampleur de l’opération, la vidange de la retenue n’a eu qu’un impact limité sur le cours d’eau. Seule une pisciculture située quelques kilomètres en aval a été temporairement perturbée par les vases. Tous les paramètres de potabilité ont été respectés.<BR>Au départ, le démantèlement a été assez mal accepté par les riverains qui voyaient dans ce projet la disparition du témoin de l’activité industrielle passée. L’association de la Vallée du Léguer a alors entrepris de réhabiliter et de valoriser le site de l’ancien barrage ainsi que l’ancienne usine. Les efforts de communication autour de l’avancement des travaux ont aussi été démultipliés. Ces démarches ont garanti l’acceptation et l’appropriation du projet par les riverains. De nombreux visiteurs viennent désormais voir le site de Kernansquillec. Depuis l’effacement, le site est fréquenté par les kayakistes.</P>

La valorisation de l'opération

<DIV>

<P style="TEXT-ALIGN: justify">Douze kilomètres de sentiers pédestres jalonnés de panneaux d’information ont été créés. Cette valorisation met en avant les différents enjeux et usages existants le long de la vallée du Léguer. Par ailleurs, l’ancienne papeterie a été aménagée permettant aux visiteurs de redécouvrir le patrimoine industriel du territoire.<BR>Une vidéo retraçant l’histoire du démantèlement réalisée par Eau et Rivières de Bretagne et une plaquette de communication ont été produites. La plaquette « La renaissance d’une vallée. Démantèlement du barrage de Kernansquillec et réhabilitation du site » (MEDD 2002), est téléchargeable à l’adresse suivante :</P></DIV>

Coûts

| Coût des études préalables | 15 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 385 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 400 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - ministère de l’industrie (70 %) - agence de l’eau (20 %) - ministère de l’environnement (5 %) - Communauté européenne (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Association de la vallée du Léguer - Eau et Rivières de Bretagne - direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Conseil supérieur de la pêche (nouvellement Onema) |

| Maître d'ouvrage |

L’État pour les travaux de démantèlement, la communauté des communes de Belle-Isle-en-Terre et Beg-Ar-C’hra pour le volet réhabilitation

|

| Contacts | Catherine Moret |

|

Association de la vallée du Léguer

association.leguer@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS