Effacement du seuil de la Seine Granitière sur la Seine amont

Page mise à jour le 19/12/2017

Créée le 22/03/2013

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 juillet 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Seine Granitière |

| Distance à la source | 65.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 4.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

HR2a |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

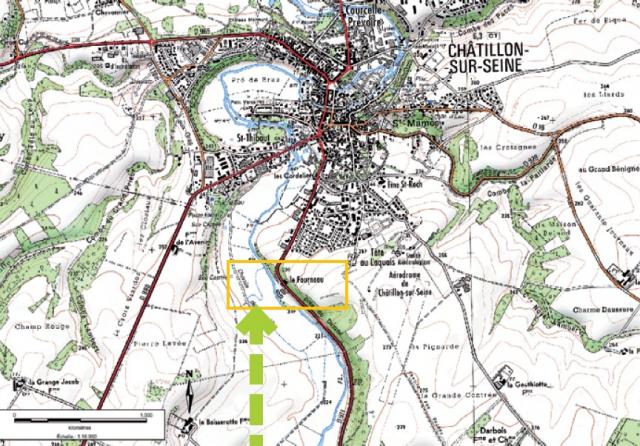

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

CHATILLON-SUR-SEINE (21154) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restauration de la continuité écologique</p>

<p>Diversification des écoulements et des faciès</p>

Le milieu et les pressions

<p>Les sources de la Seine sont situées au niveau de la commune de Source-Seine, sur le plateau de Langres dans le département de Côte d’Or. Le bassin de la Seine amont mesure plus de 22 000 km² et s’étend sur quatre régions et huit départements. Il représente un linéaire d’environ 12 800 km de cours d’eau. Ce bassin versant est dominé par la présence de prairies agricoles et notamment de parcelles de cultures céréalières. Comme une majorité de cours d’eau situés en zones cultivées, le cours de la Seine amont a connu par le passé et particulièrement à partir des années 70, d’importants travaux de rectification et d’installations d’obstacles transversaux dans le but de gagner de l’espace agricole et réduire les fréquences de débordement des crues. Dans le département de Côte d’Or, 560 ouvrages hydrauliques sont répertoriés et huit sont situés sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Seine.</p><p>Sur certains secteurs, la Seine amont est toutefois relativement préservée des pressions anthropiques et abrite des populations de truites et ses espèces d’accompagnement, d’ombres, et de cyprinidés rhéophiles.</p><p>Le seuil de la Granitière mesure 1,2 m de hauteur. Cet ouvrage fut construit au XIVème, pour les besoins d’une usine de papeterie. Au XIXème, il était utilisé pour alimenter une forge. Le site a ensuite fait office d’usine de fabrication de bois. Puis, en 1965, il est transformé en scierie de granite, activité qui sera stoppée en 1994. Le site n’a depuis plus d’usage économique.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Dans le cadre de ses missions de restauration des milieux aquatiques, le Syndicat intercommunal des cours d’eau châtillonnais (SICEC) a lancé, au cours des années 2000, une étude globale sur 34 ouvrages hydrauliques situés sur le bassin versant de la Seine amont. Cette étude proposait des actions pour la restauration de la continuité, intégrées dans le contrat de rivière Sequana (2008-2012). En parallèle, l’ouvrage de la Granitière, abandonné, sans usage depuis 1994 et qui représentait un risque sécuritaire, a été acheté par la commune en 2003. Il a ensuite été cédé au SICEC, qui a procédé également à l’achat d’une portion de berge en rive gauche. Par ailleurs, les vannes de l’ouvrage ont été levées en 2007, amoindris-sant ainsi l’effet «retenue», mais constituant tout de même un obstacle à l’écoulement.</p><p>Le technicien rivière s’est ensuite rapproché des services de l’État et de l’Onema, afin d’étudier préférentiellement la solution d’effacement de l’ouvrage. Le contrat de rivière ainsi que la maitrise foncière de l’ouvrage ont permis de mettre rapidement en place une action de restauration de la continuité sur ce secteur.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux se sont déroulés en deux phases :</p><p>• en 2009, effacement complet de l’ouvrage de la Granitière, avec démantèlement des vannes et suppression du radier. Afin d’éviter l’érosion régressive au niveau des habitations riveraines et de stabiliser le profil en long, un point dur a été maintenu. Ce dernier est prolongé vers l’aval d’une rampe en enrochement à faible pente permettant un franchissement pour toutes les espèces. L’intervention a été complétée par la mise en place de techniques végétales pour protéger les berges et l’installation d’enrochements en aval de l’ancien déversoir.</p><p>• en août 2010, mise en place d’épis et de blocs afin de diversifier les vitesses d’écoulement dans l’ancienne retenue (pour corriger le surdimensionnement et l’homogénéité du lit).</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p>«L’état initial» de 2008-2009 ne fait pas office d’état initial au sens strict puisque les vannes de l’ouvrage étaient déjà maintenues levées depuis 2007. Le compartiment piscicole a été évalué avant travaux par l’Onema en 2008. Un bureau d’étude a réalisé le suivi du compartiment des macro-invertébrés en 2009 (méthode IBGN DCE). Enfin, le SICEC a réalisé des profils en travers et des mesures sur le substrat et les vitesses d’écoulement en 2008. Des mesures après travaux ont été effectuées sur les mêmes compartiments, en 2011 pour les poissons, 2010-2011 pour les macro-invertébrés et 2012 pour les profi ls en travers. Un suivi thermique continu entre 2008 et 2011 a également été effectué.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>L’effacement de cet ouvrage permet de décloisonner un tronçon de 6,8 km de long.</p><p>Les données du suivi piscicole sont en cours de traitement. Les premières analyses montrent une légère évolution dans la composition du peuplement après effacement de l’ouvrage. Au niveau de l’ancienne retenue, les inventaires réalisés après-travaux (2012) ont permis la capture de truites communes et de chabots, espèces non observées initialement, et normalement présentes sur ce type de cours d’eau. Les effectifs observés restent tout de même très faibles, notamment par rapport aux densités observées en aval de l’ancien ouvrage. De même, l’abondance des espèces plutôt inféodées aux milieux lentiques (tanche, brème bordelière, gardon) est en net recul depuis 2008.</p><p>Le gain apporté par l’opération apparait mesurable, même si du point de vue du peuplement piscicole, il peut paraitre limité.</p><p><br />Plusieurs éléments peuvent éclairer ce constat :<br />• le peuplement observé après travaux est comparé à une situation initiale déjà améliorée, les vannes levées réduisant l’impact de l’ouvrage sur les écoulements, notamment la longueur du remous hydraulique engendré ;<br />• le maintien d’un point dur certainement surdimensionné en termes de calage altimétrique, entraine la persistance d’une retenue en amont de l’ancien vannage qui présente des habitats aquatiques peu favorables aux espèces d’eauxvives. De fait, malgré l’existence ponctuelle de petites zones d’accélération des écoulements et de substrats différenciés, l’écoulement dominant reste lentique et les hauteurs d’eau importantes.</p><p>Un léger changement est observé dans la composition des macro-invertébrés. Une espèce rhéophile – inféodée aux milieux aquatiques vifs et courants – de la famille des Brachycentridés a été inventoriée dans l’ancienne retenue. L’apparition de cette espèce semble montrer une légère amélioration au niveau de la diversité des écoulements. Cependant, les taxons inféodés à des milieux lentiques sont encore majoritairement dominants.</p><p>La levée des vannes en 2007 a contribué à faire accepter le projet auprès des riverains, des pêcheurs et des élus qui s’avèrent satisfaits de l’opération réalisée. Le maitre d’ouvrage a constaté une augmentation de la fréquentation du site pour la pêche.</p><p>Le SICEC travaille actuellement sur l’effacement de deux ouvrages infranchissables situés plus en amont sur la Seine, au niveau de Nod-sur-Seine et Aisey-sur-Seine. Le syndicat prévoit également de restaurer la continuité écologique au niveau de quatre ouvrages sur la vallée du Brevon, dont un des ouvrages est classé prioritaire Grenelle. Dans le cadre du contrat de rivière Sequana, un projet de restauration avec effacement complet d’un ouvrage est prévu au niveau de la commune d’Autricourt, sur le cours d’eau de l’Ource.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Cette opération est surtout valorisée auprès des services techniques des syndicats environnants, où elle est montrée en exemple pour d’autres réalisations de ce type. Le site de la Granitière a par ailleurs fait l’objet d’une journée d’échange et de partage d’expériences avec d’autres syndicats.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 15 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 2 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

98 640 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 115 640 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (40 %) - Conseil général de Côte d’Or (25 %) - Conseil régional de Bourgogne (15 %) - Fédération départementale de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (10 %) - Syndicat intercommunal des cours d’eau Châtillonais (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Direction départementale des territoires de Côtes d’Or (DDT 21) - Fédération départementale de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 21) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal des cours d’eau Châtillonais (SICEC)

|

| Contacts | Fabrice Rouge - Technicien rivière du SICEC |

|

Autre contact : François Huger - Onema, Délégation de Bourgogne, Franche-Comté - françois.huger@onema.fr

contact@sicec.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Débardage d'épicéas par cable-mât dans un secteur tourbeux de la vallée du Cousin en Morvan

Page mise à jour le 02/03/2018

Créée le 17/02/2011

Créée le 17/02/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Débardage d'épicéas par cable-mât dans un secteur tourbeux de la vallée du Cousin en Morvan |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2008 juillet 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 6.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Riverain des étendues d'eau |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Forêt communale |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRHR52B |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600992

|

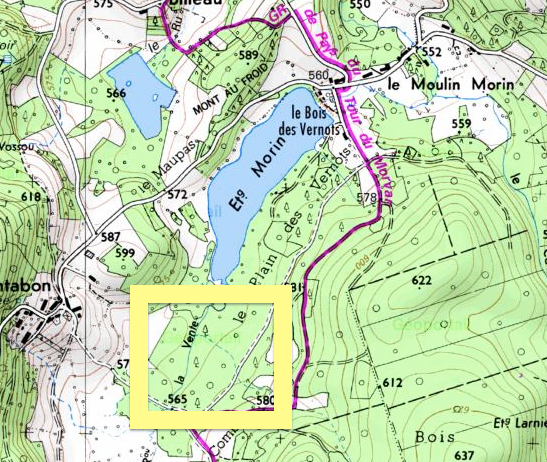

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

CHAMPEAU-EN-MORVAN (21139) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p> Assurer l'exploitation du peuplement existant sans dégrader les sols peu portants.</p>

<p>Assurer la transformation intégrale d'un peuplement de résineux vers des essences feuillues spontanées, encore présentes en mélange par bouquet (bouleau, aulne, ...)</p>

Le milieu et les pressions

Cet ensemble constitue une zone humide encore bien conservée/ Les rivières et ruisseaux du bassin du Cousin constituent des habitats d'espèce de la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). La Moule perlière est en voie de disparition en France et est strictement localisée aux rivières du Morvan à l'échelle de la Bourgogne. L'ensemble du réseau hydrographique abrite également la Lamproie de planer (Lampetra planeri) et le Chabot (Cottus gobio), deux espèces de poisson d'intéret communautaire.

Les prairies humides et tourbeuses occupant les bas-fonds contiennent des cortèges floristiques remarquables par la présence d'espèces en limite de répartition géographique Est rencontrées en Bourgogne seulement dans le Morvan.

Les marais, tourbières et végétation d'étangs sont caractérisés par la présence d'une couche de tourbe plus ou moins épaisse déterminant la présence de quelques espèces telles que le Fluteau nageant (Luronium natans), une petite plante herbacée en forte régression.

Les pelouses montagnardes assez sèches ainsi que les prairies paratourbeuses accueillent l'Arnica des montagnes. En France, cette plante occupe surtout l'étage subalpin et toutes les populations sont en régression depuis le siècle dernier.

Les opportunités d'intervention

<p>Dans le cadre du programme LIFE « Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale associée », en collaboration avec la municipalité de Champeau-en-Morvan, propriétaire des terrains, et avec l’Office National des Forêts (ONF), gestionnaire de la forêt communale, le Parc naturel régional du Morvan a engagé un projet de restauration de 6 hectares de milieux tourbeux. L’objectif est la transformation intégrale du peuplement résineux vers des essences feuillues spontanées.</p>

Les travaux et aménagements

<p>L’originalité de la démarche repose sur la technique utilisée pour le déboisement des parcelles.<br>Les estimations du maitre d’œuvre donnent un volume total à exploiter d’environ 1400m3, soit un volume à l’hectare de 230m3.<br>L’enjeu était de réaliser ces travaux sans impacter les sols et en dégageant une valorisation économique des produits pour la commune.<br>Plusieurs précautions ont été prises pour atteindre cet objectif :<br> - abattage manuel avec utilisation d’huile de chaîne biodégradable<br> - ébranchage et façonnage sur des places de dépôt<br> - stockage des rémanents sur des places de dépôt <br> - utilisation de câbles-téléphériques pour le débardage des arbres (entier ou pas)</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p>Dans l’aménagement forestier de la forêt communale, ces parcelles sont à vocation de protection. Il est donc prévu de ne pas intervenir pour la reconstitution de la parcelle et de laisser une dynamique naturelle se mettre en place avec la régénération d’essences feuillues caractéristiques de cette station. </p>

Le suivi

<p>Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, l’évolution du cortège floristique des parcelles sera suivie par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. La faune des ruisseaux sera également suivie dans le cadre des actions du Parc naturel régional du Morvan.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> Le câble-mât constitue une solution répondant parfaitement aux besoins d’exploitation en zone sensible, à plat, sans impact pour les hydrosystèmes et les sols, quand les conditions techniques le permettent. Les deux principales contraintes techniques, dans ce contexte, restent la présence d’une desserte à proximité et la possibilité d’amarrer le câble sur des arbres à l’enracinement souvent très superficiel. <br>Contrairement aux idées reçues, il apparaît qu’un tel chantier peut être bénéficiaire, même sans subvention, à la condition que les volumes exploitables soient suffisants pour compenser les frais fixes de déplacement et de mobilisation du matériel. La recette engendrée est logiquement plus faible que pour un chantier classique, mais la technique permet de valoriser des bois qui ne seraient pas exploitables par d’autres moyens.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Ce chantier a servi de support de démonstration, en grandeur réelle, d’une technique encore trop peu connue des gestionnaires en plaine. En deux jours, cent cinquante personnes, exploitants ou gestionnaires ont visité le chantier. Nous espérons avoir transmis, avec l’appui technique du FCBA, et grâce à un bon relais de la presse professionnelle, suffisamment d’informations pour que d’autres chantiers de ce type puissent être reconduits dans un futur proche.<br> </p>

Coûts

<p> Le coût d’exploitation moyen était de 39€/m3 contre 15€/m3 pour un chantier mécaniser classique dans le secteur. Le coût a été partagé pour moitié entre la commune et le PNR.<br>Toutefois les bois d’œuvre et d’industrie ont été valorisés à hauteur de 46€/m3, ce qui entraine un bénéfice nette pour la commune de 24€/m3 (5 provenant de la vente du bois et 19 du programme Life).</p>

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Programme LIFE - PNR du Morvan - Commune de Champeau-en-Morvan |

| Partenaires techniques du projet | - Entreprise d'exploitation forestière Rinkenbach (68) - Office National des Forêts |

| Maître d'ouvrage | PNR du Morvan

|

| Contacts | Laurent PARIS / Aline CORBEAUX |

|

Maison du Parc

58230 Saint-Brisson

aline.corbeaux@parcdumorvan.org |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Réduction de l’impact de trois étangs sur un cours d’eau du bassin du Cousin

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Conservation d’espèces patrimoniales Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2005 décembre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 8000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Cousin |

| Distance à la source | 3.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 8.00 ‰ |

| Débit moyen | 3.84 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR52B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

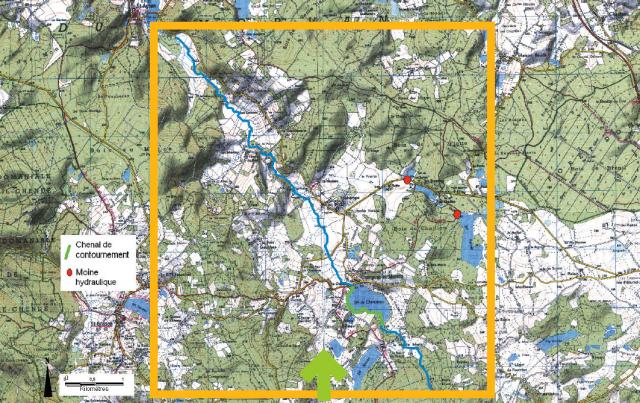

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) NIEVRE (58) |

| Communes(s) |

CHAMPEAU-EN-MORVAN (21139) SAINT-AGNAN (58226) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Retrouver des températures compatibles avec le maintien de la population de truite fario et de la moule perlière.</P>

<P>Rétablir la continuité piscicole entre le Cousin et ses affluents.</P>

<P>Limiter l’apport de sédiments fins lié à la divagation du bétail.</P>

Le milieu et les pressions

<P> Le Cousin est un affluent de la Cure de 12 kilomètres de long. Peu avant sa confluence, le ruisseau est barré par le barrage réservoir de Saint-Agnan. Son bassin versant, en amont de ce lac, couvre 37 km2. Le Cousin s’écoule majoritairement en milieu prairial. Il héberge notamment la moule perlière, le chabot, l’écrevisse à pattes blanches (sur les affluents), la lamproie de Planer et la truite commune.<BR>Sur le cours principal du Cousin, ainsi que sur la plupart de ses affluents, il existe une multitude d’étangs (pour la plupart privés). Au total, 54 étangs sont recensés (soit 110 hectares). En induisant un réchauffement excessif de l’eau, pouvant atteindre jusqu’à + 4,5 °C et dépassant ainsi les valeurs tolérables pour la truite ou le chabot, les étangs ont un impact fort sur le milieu. Ils perturbent également le transit sédimentaire et donc la disponibilité en galets et graviers pour la reproduction des truites. Ils favorisent aussi l’arrivée d’espèces non autochtones dans le cours d’eau (perche, gardon).<BR>Par ailleurs, plus de 80 % du linéaire d’affluents sont déconnectés du cours principal du Cousin. Les berges sont dégradées par le piétinement bovin. Les travaux d’aménagements hydrauliques ont conduit à la rectification, au curage et au recalibrage de près de deux kilomètres de cours d’eau (sur les huit kilomètres étudiés).<BR>Ces éléments sont défavorables à la bonne installation et à la survie des espèces telles que la truite, qui est l’hôte obligatoire durant le stade larvaire de la moule perlière.<BR> </P>

Les opportunités d'intervention

<P> Le Cousin fait partie du site Natura 2000 « Étangs à littorelles et queues marécageuses, prairies marécageuses et paratourbeuses du nord Morvan». Dans le cadre du programme Life Nature « Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale associée », ce site est choisi pour un projet portant sur la conservation de la moule perlière.</P>

Les travaux et aménagements

<P> L’effacement des plans d’eau n’a pu être envisagé. Les travaux réalisés sont les suivants :<BR>• réalisation d’un chenal de contournement sur l’étang de Champeau. Le système, permettant le partage des eaux en amont de l’étang, est réalisé grâce à des palplanches métalliques découpées pour respecter une répartition constante et pour absorber les crues ;<BR>• équipement des étangs de Fortier et de Cheteau de moines hydrauliques ;<BR>• changement de huit ouvrages de franchissements de cours d’eau, pour restaurer la circulation piscicole entre le Cousin et ses affluents. Les buses ont été remplacées par des arches, des ponts en bois ou des dalots carrés aménagés ;<BR>• clôture de 7,6 km de cours d’eau pour limiter l’impact du piétinement.</P>

La démarche réglementaire

Travaux menés en concertation avec le service Police de l’eau. Aucune démarche particulière n’a été nécessaire.

La gestion

<P> Les parcelles adjacentes aux cours d’eau sont gérées de manière extensive. Les agriculteurs ont contractualisé des mesures agri-environnementales interdisant les amendements.</P>

Le suivi

<p> Un état initial du peuplement piscicole est conduit en 2005 sur huit stations du cours d’eau principal et neuf stations des affluents. Les populations de poissons, de moules et d’invertébrés sont étudiées. Un suivi des populations de poissons est réalisé en 2008 après travaux.</p>

Le bilan et les perspectives

<P> Les aménagements de type moines hydrauliques et canal de contournement permettent d’améliorer le régime thermique du cours d’eau en limitant le réchauffement de l’eau. Les actions entreprises sur le bassin du Cousin sont bénéfiques pour certaines espèces mais cela ne permet pas de recouvrir un peuplement typique de tête de bassin.<BR>Ainsi, la situation du chabot est en amélioration. Le retour de l’espèce sur certaines stations est encourageant. L’équilibre relativement satisfaisant de ses populations sur le cours principal est également bon signe. Toutefois, les populations de truites sont toujours perturbées sur le cours principal du Cousin. La présence de nombreuses espèces de poissons en provenance d’étangs non électives à ce type de milieu, est susceptible d’avoir gêné le bon rétablissement d’une population fonctionnelle de truite.</P>

La valorisation de l'opération

<P> Sans objet.</P>

Rapport d'études

Rapport d'activités

Coûts

| Coût des études préalables | 7 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

33 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Programme LIFE - Union européenne, ministère en charge de l’Environnement, conseil régional - agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse et agence de l’eau Seine - Normandie |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et des forêts (DDAF) - Office national de l’eau et des milieux aquatiques- délégation interrégionale Bourg - FrancheComté et services départementaux |

| Maître d'ouvrage |

Parc naturel régional du Morvan

|

| Contacts | Laurent Paris |

|

Parc naturel régional du Morvan

liferuisseaux@parcdumorvan.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement du seuil de Cussy sur le ruisseau de la Maria

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 02/06/2010

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2004 septembre 2004 |

| Linéaire concerné par les travaux | 10 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Maria |

| Distance à la source | 5.40 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR218 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600986

|

| Code ROE |

Non renseigné |

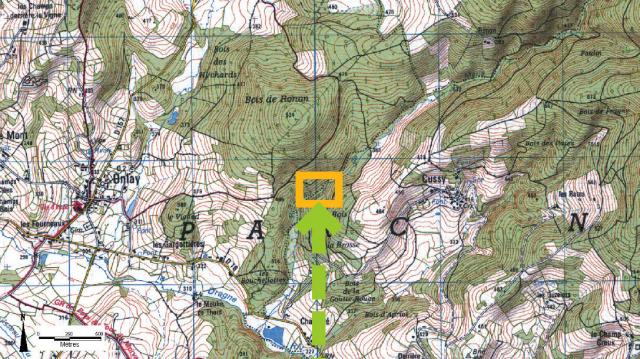

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

NIEVRE (58) |

| Communes(s) |

ONLAY (58199) VILLAPOURCON (58309) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablir la continuité écologique en restaurant d’une part les possibilités de migrations pour la truite, le chabot et l’écrevisse à pieds blancs, et d’autre part le transit sédimentaire.</p>

Le milieu et les pressions

<p> Affluent en rive droite de la Dragne, le ruisseau de la Maria est un cours d’eau de première catégorie piscicole de 10 kilomètres de long. Il s’écoule dans un bassin versant de 15 km2, à 90 % sous couvert forestier. La population piscicole est constituée à priori de deux espèces : la truite commune et le chabot. L’écrevisse à pieds blancs est présente sur un petit secteur.<br>Le bassin versant de la Maria présente très peu de perturbations anthropiques. Seule la présence d’un seuil, un kilomètre avant sa confluence avec la Dragne, dégrade le milieu. Ce seuil de 2 m de haut et de 8 m de large, est construit en 1932 pour alimenter en eau potable la commune de Moulins-Engilbert. Depuis la mise en place du seuil de la Rangère en 1951, le seuil de Cussy n’a plus aucun usage. Ce seuil a un impact fort sur le milieu car il constitue un obstacle infranchissable pour la montaison des truites, et difficilement franchissable pour la dévalaison des juvéniles. De plus, il empêche l’alimentation des zones aval en sable, gravier et blocs qui sont retenus en amont de l’obstacle.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> Le parc naturel régional du Morvan en partenariat avec la fédération départementale de la pêche et en accord avec le syndicat d’eau potable et la commune de Moulins-Engilbert engage un projet de suppression de l’ouvrage.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Pendant la période de travaux, le cours d’eau est dévié dans un tuyau. Un filtre en paille est placé à l’aval de l’ouvrage pour piéger les sédiments fins. Les travaux commencent par l’extraction des sédiments en amont de l’ouvrage. Les matériaux sont régalés sur les côtés, les éléments grossiers étant laissés en bordure du cours d’eau pour être progressivement récupérés par ce dernier. Le seuil est ensuite détruit et les berges stabilisées par les blocs de la digue du seuil, mais aussi par des blocs pris dans les environs immédiats.</p>

La démarche réglementaire

Dossier de déclaration au titre de la loi pêche

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p> Un état initial est réalisé en 2002 sur le compartiment piscicole par le Conseil supérieur de la pêche (nouvellement Office national de l’eau et des milieux aquatiques - Onema). Trois stations sont pêchées. Par la suite, deux campagnes de suivi sont menées : une en 2004, juste après les travaux, et une en 2009. Cette dernière campagne marque la fin du suivi de ce site.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">L’effacement du seuil permet la reconnexion de 9 kilomètres de cours d’eau. La composition du peuplement n’a pas changé après les travaux, la truite et le chabot restant les deux espèces recensées. Cette composition est tout à fait conforme avec la situation du cours d’eau qui correspond à une zone à truite.<br>Les suivis de 2004 mettent en évidence une recolonisation du secteur amont par les alevins de truites. En 2009, la population de truite augmente et atteint son niveau d’équilibre.<br>En 2004, la zone lotique recréée dans l’ancienne emprise du seuil est immédiatement recolonisée par les chabots. En 2009, les populations de chabot diminuent. Le suivi de l’évolution de ces populations mériterait d'être poursuivi en élaborant notamment des comparaisons avec des cours d’eau voisins. <br>Cet effacement permet de rétablir le transport solide. Un apport significatif de gravier à l’aval est observé rétablissant un habitat favorable à la reproduction de la truite. La végétation recolonise naturellement le milieu et stabilise les berges. Les berges stabilisées par les blocs ne subissent pas d’érosion latérale. Plus en amont, le lit présente une succession de micro-seuils dégagés par l’érosion régressive ; ils ne font pas obstacle au franchissement piscicole et participent à la diversité des habitats.<br>Alors qu’on notait avant 2004 une surexploitation des zones de frayères en aval du barrage au détriment des secteurs amont, cet effacement rétablit un équilibre en matière de répartition d’habitats de reproduction. <br>Dans le cadre du programme Life "continuité écologique"(2011-2015), piloté par le PNR du Morvan et le PNR des Ballons des Vosges, de nombreuses actions en faveur de l'amélioration des milieux aquatiques sont réalisées. Ainsi le PNR travaille notamment au remplacement des passages busés pour le franchissement piscicole, à la restauration de la continuité écologique sur plusieurs ouvrages (effacement total ou partiel), mais également à la restauration de la ripisylve…<br> </p>

La valorisation de l'opération

<p> Sans objet.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

10 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 10 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau - direction régionale de l’environnement (DIREN). |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale de la pêche - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation Bourgogne-Franche Comté et service départemental |

| Maître d'ouvrage |

Parc naturel régional du Morvan

|

| Contacts | Laurent Paris |

|

Parc naturel régional du Morvan

laurent.paris@parcdumorvan.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

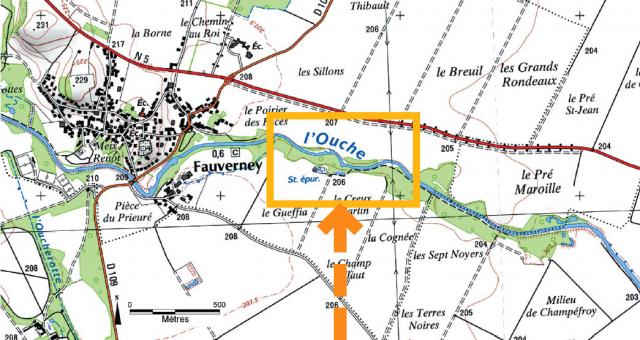

Acquisition foncière sur les rives de l’Ouche

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 21/05/2010

Créée le 21/05/2010

L'opération

| Catégories | Préservation et gestion |

| Type d'opération |

Maîtrise foncière des zones riveraines au cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 1998 mai 1998 |

| Linéaire concerné par les travaux | 650 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Ouche |

| Distance à la source | 72.70 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.30 ‰ |

| Débit moyen | 68.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR646 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

FAUVERNEY (21261) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer la dynamique fluviale de l’Ouche.</p>

<p>Sensibiliser les élus et les riverains à la gestion passive du cours d’eau.</p>

Le milieu et les pressions

<p> L’Ouche est un affluent de la Saône de 95 kilomètres de long. Son bassin versant de 916 km2 est essentiellement agricole. L’Ouche est chenalisé sur plusieurs secteurs dans le but d’augmenter les vitesses d’écoulement vers l’aval et de prévenir des risques d’inondations. De nombreuses protections de berges ont été effectuées et des digues ont été mises en place. La dynamique de l’Ouche contraint l’équipe du syndicat mixte d’étude et d’aménagement du bassin de l’Ouche et de ses affluents (SMEABOA) à intervenir régulièrement pour consolider et renforcer les protections des berges.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Dans les années 92-93, le conseil général décide dans sa politique de l’eau de mener des actions dans les collectivités et les syndicats de rivière permettant de limiter le renforcement des protections de berges. En 1995, une étude identifie les zones riveraines au cours d’eau pouvant être acquises. Le secteur concerné est favorable car peu d’aménagements existent et les digues sont déjà abîmées par la dynamique du cours d’eau.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">3,4 hectares de terrains en rive droite, correspondant à une bande de 50 m de large, sont acquis. Les protections de berges ne sont pas supprimées car la dynamique du cours d’eau les a déjà fortement dégradées. Des actions sont toutefois menées pour sensibiliser les riverains à cette approche non interventionniste. Les propriétaires des terrains sont indemnisés.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p style="text-align: justify;">Aucune mesure de gestion particulière n’est prise, l’objectif de cette opération étant de laisser évoluer librement le cours d’eau.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un inventaire des populations piscicoles, par pêche électrique, est réalisé en 1995 par le Conseil supérieur de la pêche. Depuis l’acquisition des zones riveraines du cours d’eau, deux pêches, un an et dix ans après l’opération, ont été réalisées. Un site témoin est également pêché. Plus aucun suivi n’est prévu.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Cette opération permet d’augmenter la diversité des habitats. Des atterrissements se sont créés et la végétation des berges s’est développée. La végétation est dominée par des frênes, des acacias et des saules vieillissant en têtards et recépés dés que nécessaire. Il subsiste encore, ça et là, quelques enrochements témoins du recalibrage.<br>Les suivis piscicoles mis en place montrent une augmentation spectaculaire de la diversité des poissons. Comparé à la station témoin, le nombre d’espèces présentes dans la partie restaurée est quatre fois plus important. Le vairon, la loche, l’épinoche, le blageon, le chevaine, le goujon, le gardon et l’ablette sont recensés dans la partie acquise alors que seul le vairon et le chevaine ainsi qu’une espèce exotique d’écrevisse, l’écrevisse américaine, sont présents dans le secteur non restauré. Par ailleurs, la biomasse de poissons augmente également fortement passant de 1,3 kg/ha pour le site témoin à 93 kg/ha dans la partie restaurée. La mise en place de cette action permet au SMEABOA de réaliser des économies car, depuis plus de dix ans, le syndicat n’a pas eu besoin de conforter les protections de berges. Ce projet novateur pour son époque constitue une bonne alternative à la chenalisation et à la protection des berges du cours d’eau.<br>Le syndicat a actuellement des projets d’acquisitions foncières en aval du site pour assurer le maintien d’un champ d’expansion de crue.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Des visites de terrains sont organisées avec les riverains pour montrer les effets de la non-intervention sur les cours d’eau et les effets positifs associés sur le milieu.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 49 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : 75 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 49 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - plan de financement non connu |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d’étude et d’aménagement du bassin de l’Ouche et de ses affluents

|

| Contacts | Lisa Largeron et Romain Garraut |

|

smeaboa.dijon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

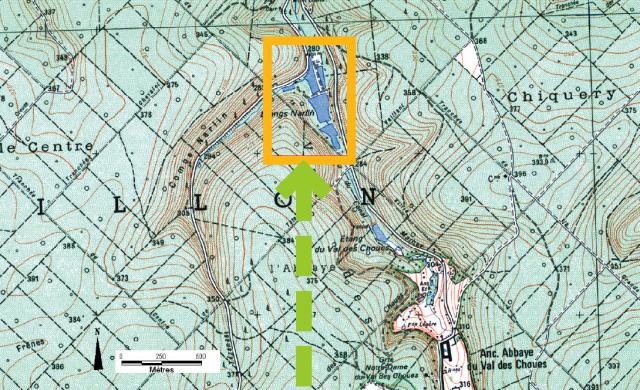

Effacement d’un chapelet de 5 étangs sur le ruisseau du Val des Choues

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 25/01/2010

Créée le 25/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2006 novembre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | val des choues |

| Distance à la source | 1.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Réserve biologique domaniale |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR4 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600959

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

VILLIERS-LE-DUC (21704) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Accroître le secteur colonisable par les écrevisses en supprimant les étangs et en rendant au ruisseau son tracé originel.</p>

<p>Restaurer les habitats de la lamproie de planer, du chabot et de la truite commune.</p>

<p>Restaurer la continuité amont-aval (débits, continuité sédimentaire et biologique)</p>

<p>Restaurer le cycle thermique naturel du cours d'eau</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le ruisseau du val des Choues est un affluent de l’Ource de 5.5 kilomètre de long. Il coule sur un vallon calcaire à 80% sous couvert forestier. Son bassin versant s’étend sur 18km2. Le peuplement piscicole est constituée à priori de la truite commune, du chabot, de la lamproie de planer, du vairon et de la loche franche. L’écrevisse à pieds blancs est présente en amont.<br>En 1968, en vue de l’élevage de salmonidés, l’étang Narlin, ancien étang créé par les moines d’une abbaye, est transformé en un complexe de cinq étangs. Cet élevage se révélera non rentable et sera abandonné dès 1973. Cet aménagement est la cause des impacts observés sur le cours d’eau : déconnexion du cours d’eau et de son principal affluent, donc obstacles à la libre circulation piscicole et astacicole, modification thermique et apport d’espèces piscicoles indésirables. La fragmentation du ruisseau par les étangs entraine une modification du milieu et rend d’autant plus fragile la population d’écrevisses.<br> </p>

Les opportunités d'intervention

<p>Le Val des Choues fait partie du site Natura 2000 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus ». Dans le cadre du programme Life nature « ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale associée », ce site a été choisi pour un projet portant sur la restauration des populations d’écrevisses à pieds blancs. L’association de pêche locale qui pêchait sur ces étangs a eu la possibilité de continuer ses activités sur d’autres étangs à proximité.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">La volonté des partenaires de ce projet était de réaliser les travaux les plus simples et les moins coûteux possibles (vidange puis ouverture des digues aval) et de suivre scientifiquement les processus d’ajustement géomorphologique et de recolonisation écologique. La vidange des plans d’eau a été réalisée en deux temps : en juin 2006 les trois étangs amont ont été vidangés, une pêche de sauvetage a été réalisée. Les digues ont été ouvertes en août. En septembre 2006, les deux derniers étangs aval, qui servaient jusque là de décanteur, ont été vidangés, puis les digues ont été ouvertes en novembre. L’étang situé tout en amont n’a pas pu être effacé car il possède une forte valeur patrimoniale (historique et faunistique). Cet étang était relié aux autres étangs par le cours d’eau et par un canal parallèle (à vocation piscicole). Afin de limiter les assecs du cours d’eau, l’intégralité du débit sortant de l’étang a été redirigée vers le ruisseau par démantèlement du seuil de partage des eaux assurant l’alimentation du canal et comblement partiel de ce dernier dans sa partie amont. Des aménagements permettant de diversifier les habitats dans le cours d’eau originel ont été réalisés (pose de blocs calcaires) et un moine hydraulique sur le plan d’eau amont a été posé.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.2.4.0 (A) Vidanges d'étangs ou de plans d'eau

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p>Aucune mesure particulière de gestion n’a été prise. L’objectif est de laisser la forêt environnante recoloniser le milieu de manière spontanée et naturelle.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Cette opération a été précédée par la mise en place d’un suivi scientifique destiné à établir l’évolution des caractéristiques physiques et biologiques du site. Un état initial du ruisseau en amont et en aval des étangs a été réalisé en 2005 avant la mise en assec. Suite aux travaux, des inventaires portant sur les peuplements d’invertébrés, de poissons et d’amphibiens, des cartographies et des descriptions du milieu ont été réalisés pour mesurer la vitesse et la dynamique de recolonisation du milieu et pour observer l’évolution morphologique du cours d’eau. Enfin, un suivi photographique régulier permet une approche visuelle complémentaire.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les premiers résultats du suivi scientifique ont été très encourageants: les débits hivernaux de la première année ont permis au ruisseau de recreuser son lit sur la quasi totalité du linéaire restauré. Le cours d’eau a repris un tracé légèrement sinueux dans un lit globalement très peu encaissé (berges de 10-20 cm de hauteur). La première réponse a été meilleure que celle attendue, le lit a évolué très vite en faveur d’habitats biogènes liés à la présence d’embâcles et de bois mort. Toutefois, les alluvions grossières (petits galets, graviers et sables) restent peu nombreuses, le fond du lit reste vaseux. <br>La mise hors d’eau des trois premiers étangs en juin 2006 a eu pour conséquence une explosion de la végétation. En moins de trois mois, les anciens étangs asséchés ont été recolonisés par une végétation naturelle, saule blanc et souchet brun principalement, stabilisant ainsi les vases.</p><p style="text-align: justify;">L'analyse des températures en 2007 et 2008 indique une diminution de la température moyenne des eaux du cours aval. Toutefois, elle montre également que l'étang du Val des Choues conservé en amont exerce une nette influence en termes de température maximale journalière, celle-ci augmentant significativement à l'aval de l'étang (entre 2 et 8°C sur la période mai-septembre).</p><p style="text-align: justify;">Certaines biocénoses aquatiques se sont aussi réinstallées, notamment celles des milieux annexes (amphibiens). En août 2006, lors des inventaires, des écrevisses à pieds blancs ont été retrouvées, sur un linéaire de 3,5 kilomètres, dans la partie amont du secteur restauré. Ces individus constituent à présent une des plus grandes populations de cette espèce en Bourgogne.</p><p>Cinq ans après les travaux, en 2011, le suivi piscicole réalisé montre que les espèces inféodées aux plans d’eau ont très fortement régressé et qu’il ne reste plus que quelques individus sporadiques. Les espèces qui devraient être naturellement présentes se sont réapproprié le linéaire et les populations semblent aujourd’hui équilibrées à l’échelle du bassin versant. Ceci est vrai notamment pour la truite commune qui occupe aujourd’hui le cours d'eau et ses différents milieux pour effectuer l’ensemble de son cycle biologique.<br> </p>

La valorisation de l'opération

<p>Un panneau d’information est installé sur le site et des nombreuses rencontres y ont été organisées : signature du contrat de rivière SEQUANA, colloque final de restitution du Life, visite avec des syndicats de rivières .</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 13 070 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 5 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 68 070 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Life (Europe, ministère en charge de l’environnement, conseil régional - agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et agence de l’eau Seine-Normandie - parc naturel régional du Morvan |

| Partenaires techniques du projet | - parc naturel régional du Morvan - Onema délégation interrégionale Bourgogne – Franche-Comté |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts de Châtillon-sur-Seine

|

| Contacts | Bertrand Barre ou Vincent Godreau |

|

Office national des forêts

bertrand.barre@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS