Effacement du barrage sur l’Allier à Saint-Étienne-du-Vigan

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 21/05/2010

Créée le 21/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 1996 juin 1998 |

| Linéaire concerné par les travaux | 900 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Allier |

| Distance à la source | 44.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 7.40 ‰ |

| Débit moyen | 10.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0141a |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

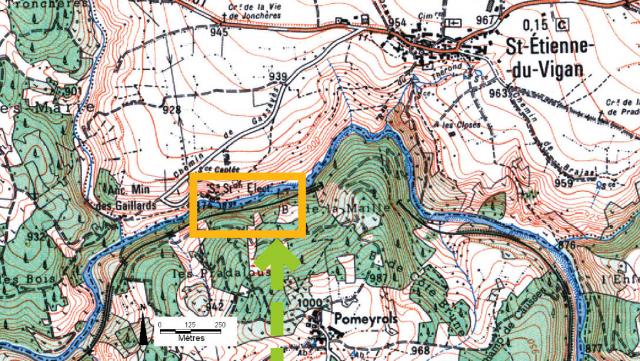

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

SAINT-ETIENNE-DU-VIGAN (43180) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Rétablir la continuité écologique pour le retour des poissons migrateurs.</P>

Le milieu et les pressions

<P> L’Allier est un affluent de la Loire de 421 kilomètres de long. Son bassin versant couvre une surface de 14 310 km2. Ce cours d’eau présente un fort potentiel biologique pour les poissons migrateurs. Le peuplement piscicole est dominé par les salmonidés : truite fario, ombre commun et saumon atlantique. De nombreux cyprinidés d’eaux vives sont également présents. Le saumon représentait jusqu’à la fin du XIXe siècle une importante source de revenus sur tout le bassin Loire - Allier. Les gorges du Haut-Allier comptent parmi les meilleures frayères de ce bassin.<BR>En 1895, une usine visant la production d’électricité pour les communes de Langogne et de Pradelles est construite sur les rives de l’Allier. Le barrage, d’une hauteur de 14 m, crée une retenue d’eau d’environ 900 m. Les sédiments retenus derrière le barrage sont estimés à 30 000 m3. Aucun dispositif de franchissement piscicole n’est installé. La commune de Langogne et la société Force et Lumière du Velay, propriétaires de l’ouvrage à partir de 1897, cédent les installations à EDF en 1950. En 1993, EDF demande le renouvellement d’autorisation d’exploiter la chute hydroélectrique.</P>

Les opportunités d'intervention

<P> En janvier 1994, un conseil interministériel annonce le lancement du « Plan Loire Grandeur Nature » comprenant l’effacement du barrage de Saint-Étienne-du-Vigan en raison du grand nombre d’impacts sur la continuité écologique. En octobre de la même année, le renouvellement de l’autorisation n’est pas accordé à EDF et l’État demande à EDF de démolir le barrage à ses frais.</P>

Les travaux et aménagements

<P> Les travaux consistent à araser totalement le barrage et le bâtiment d’usine. L’opération se déroule en trois phases :<BR>• en novembre 1996, l’usine est démolie ;<BR>• en janvier 1997, une vanne de vidange supplémentaire est mise en place. La vidange est effectuée en novembre 1997 en période de crue afin de diluer les sédiments au fond de la retenue ;<BR>• au printemps 1998, l’Allier est détournée pour travailler au sec et, le 24 juin 1998, le barrage est dynamité, la situation du site ne permettant pas l’accès aux engins de démantèlement. Le site est ensuite remis en état.</P>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.2.4.0 (A) Vidanges d'étangs ou de plans d'eau

La gestion

<P> Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</P>

Le suivi

<p> En 1995, des études préliminaires portant sur l’analyse des sédiments sont réalisées. Pendant le chantier, la qualité de l’eau est suivie, notamment pour contrôler le taux de matière en suspension et d’ammoniac. Suite aux travaux, EDF est tenu de réaliser un suivi des berges le long de la retenue, pendant une durée de trois ans. Il vise notamment à contrôler la stabilité des berges de la rivière du fait de la présence à proximité d’une ligne ferroviaire. Ce suivi est effectué par une prise de photos à intervalles réguliers. Par ailleurs, chaque année, l’association Loire grands migrateurs (Logrami), avec la participation de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), effectue un comptage des frayères sur le bassin de l’Allier, grâce à un survol en hélicoptère.</p>

Le bilan et les perspectives

<P>L’effacement du barrage de Saint-Étienne-du-Vigan permet de restaurer la continuité piscicole et de rétablir le transport sédimentaire. Dès l’hiver 1998, des frayères à saumons sont observées à l’amont du barrage. L’année suivante, une quarantaine de frayères y sont dénombrées, soit 15 % du total de l’ensemble de l’Allier.<BR>Ces résultats sont encourageants. Toutefois, la présence d’autres barrages en aval, comme celui de Poutès-Monistrol, limite la capacité de recolonisation du Haut-Allier par les saumons. Ceci explique le faible taux de remontées observées ces dernières années.<BR>D’un point de vue morphologique, le cours d’eau s’équilibre rapidement. Le transport sédimentaire se réactive et permet l’alimentation en gravier des frayères à l’aval. La migration des sédiments vers l’aval met en évidence, quelques années après l’effacement, les fondations de l’ancien ouvrage démoli pour la construction du barrage de Saint-Etienne du Vigan. Des travaux complémentaires sont alors nécessaires pour créer une échancrure dans le seuil réapparu.<BR>L’effacement du barrage de Saint-Étienne-du-Vigan s’accompagne de la mise en place d’un programme d’action pour pallier le manque à gagner de la commune et encourager son développement économique. En effet, les recettes fiscales liées au barrage représentent 7,5 % du produit fiscal. Le programme d’action comprend l’assainissement communal, la mise aux normes de bâtiments d’élevages, la revalorisation touristique de la commune. Cette dernière n’a pu être réalisée. </P>

La valorisation de l'opération

<P> Sans objet.</P>

Coûts

| Coût des études préalables | 106 700 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 158 600 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 270 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - ministère de l’environnement - Agence de l’eau. - EDF |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau. |

| Maître d'ouvrage |

EDF

|

| Contacts | Pascal Bomassi |

|

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

pascal.bomassi@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<P> Artiges C., Hong S., Morel-Fatio A., Vergnon M. (2006). Évaluation en appui des décisions publiques : retour d’expérience et perspectives dans le cas de quelques barrages en France, MEDD-ENGREF : 77 + annexes.</P>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS