Restauration de la boire de Bessé dans le Maine-et-Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

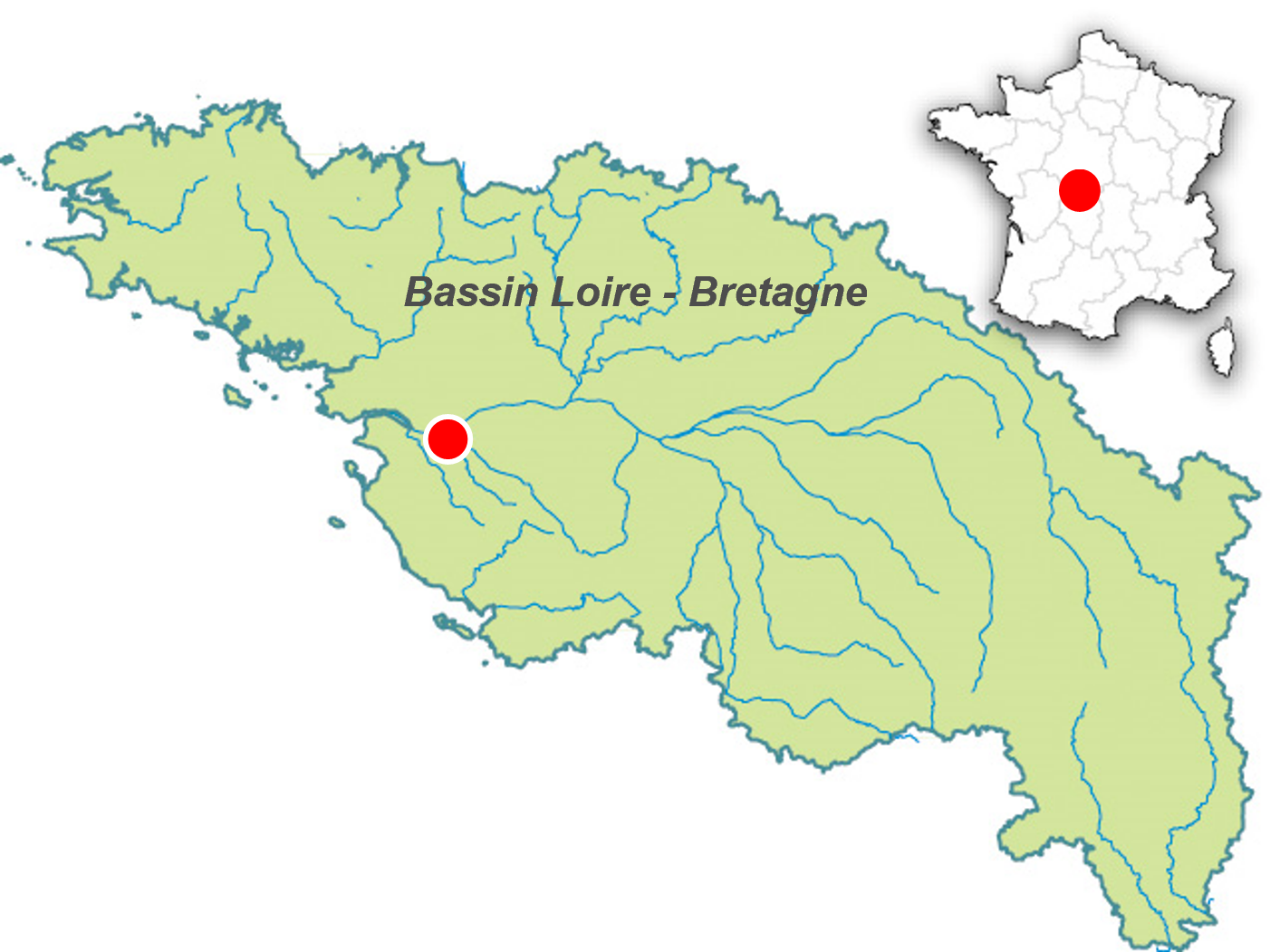

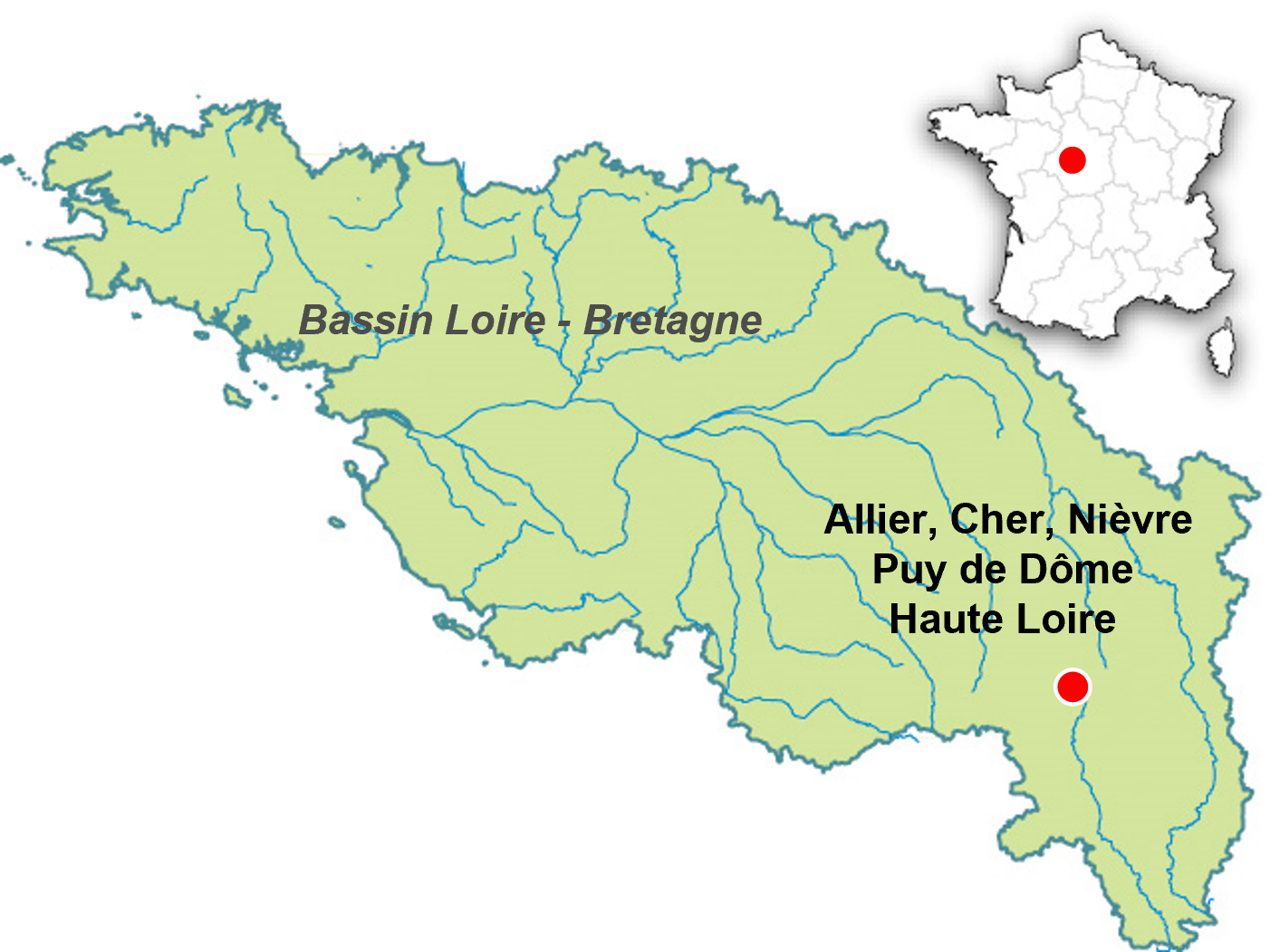

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | MAINE-ET-LOIRE |

| Localisation | GENNES-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Actions préalbles aux travaux de restauration des marais estuariens du Nord Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Réouverture d’embouchure |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 6500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Estuarien |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Restauration de 40 annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2226.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

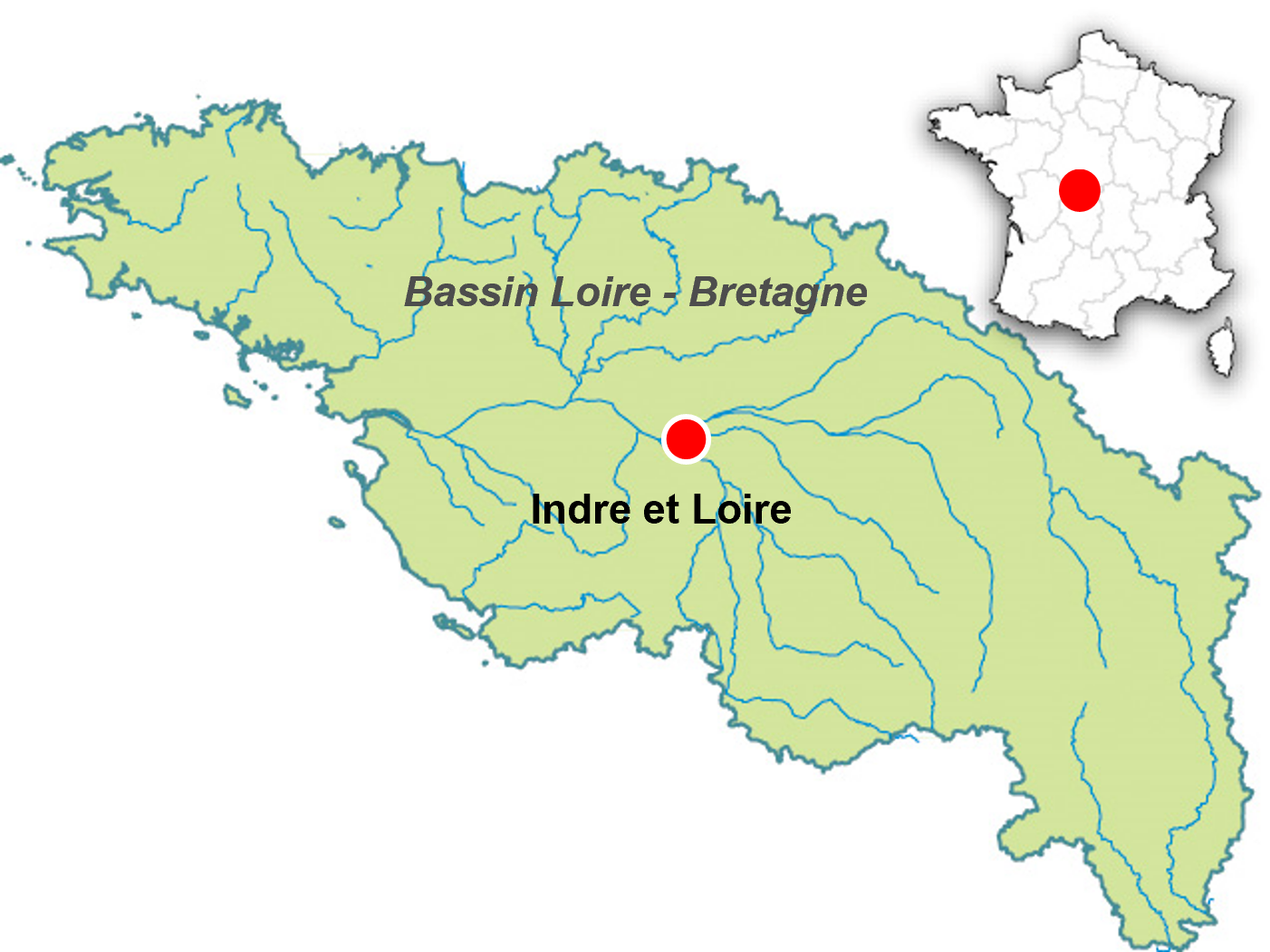

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | INDRE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Sites témoins: évaluation de la biodiversité en vallé de la Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 8097.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

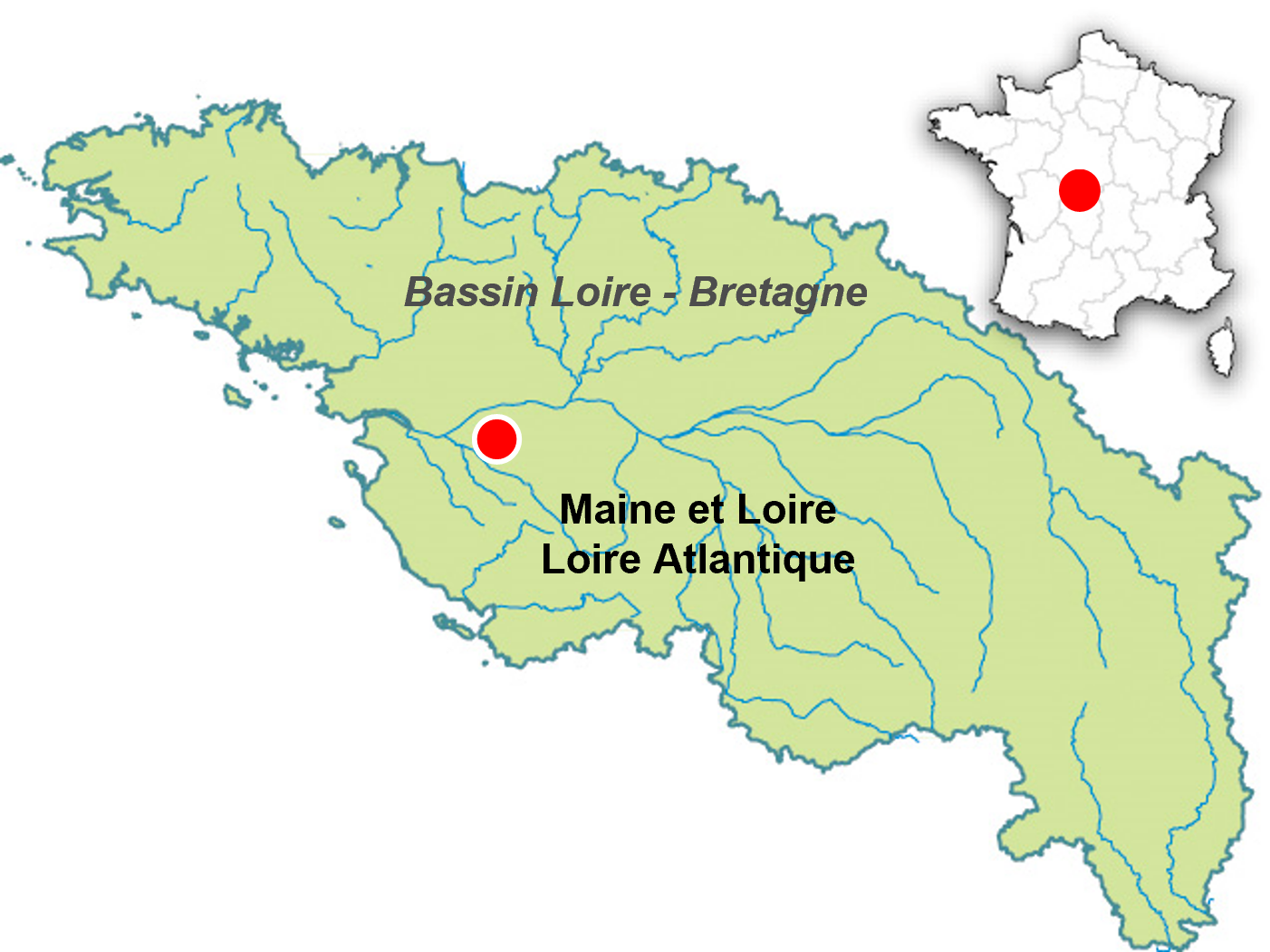

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | MAINE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Approche croisée des patrimoines naturel et historique pour redécouvrir la mobilité de l'Allier

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 17900.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

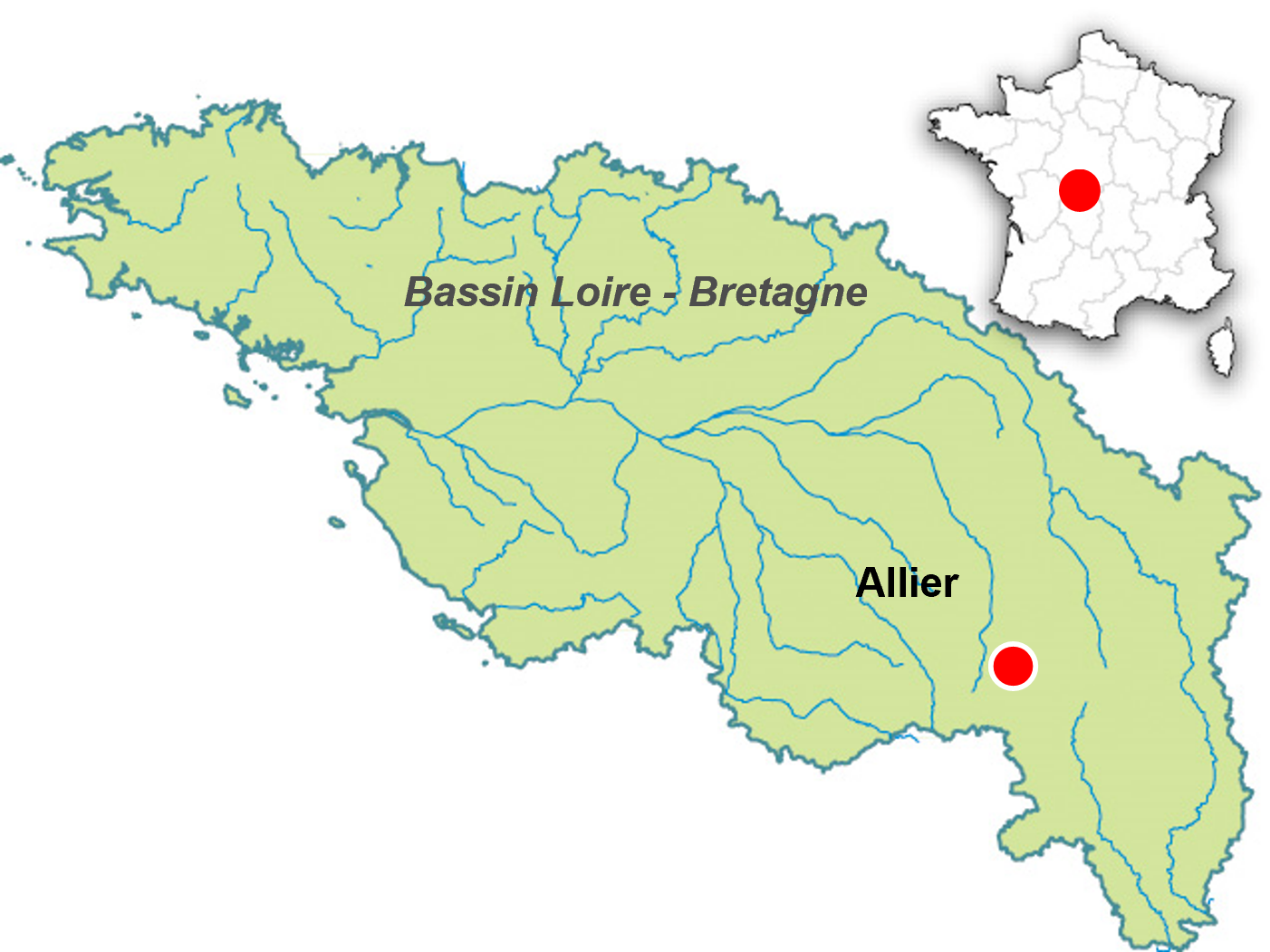

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Intervention en faveur des vallées alluviales d'intérêt majeur de la région Centre

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’action s’est concentrée sur les grandes vallées alluviales de la Loire et de ses principaux affluents que sont le Cher et l’Indre. À l’intérieur de ces vastes entités, quarante-cinq sites naturels remarquables recouvrant près de 2 000 hectares ont été définis comme des territoires à enjeux sur lesquels se sont déroulées les interventions opérationnelles.

Les actions mises en œuvre s’articulent autour de la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. Des plans de gestion ou études préalables ont ainsi été réalisés, permettant d’évaluer les richesses biologiques et la fonctionnalité des zones humides, et de définir des objectifs de restauration et d’entretien. Des indicateurs et suivis scientifiques ont été mis en place, portant essentiellement sur la ressource en eau et la qualité du milieu ainsi que sur l’analyse de la fonctionnalité biologique des milieux ouverts et des forêts alluviales. Des espèces indicatrices de la reconquête des milieux ont été particulièrement suivies.

En partenariat avec le Laboratoire de géographie physique (CNRS, UMR 8591, Paris 1), des recherches portant sur la dynamique fluviale, l’étude des paléo-chenaux, l’histoire de l’occupation du fleuve ou le fonctionnement sédimentaire ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du fleuve et d’adapter certaines mesures d’entretien des milieux ouverts.

Des opérations d’animation foncière sur le réseau d’espaces naturels auront permis de renforcer le réseau d’espaces protégés par le CEN Centre. L’opération aura essentiellement consisté en des démarches de contractualisation et de signatures de chartes et de sensibilisation des élus à Natura 2000.

Des opérations de restauration et d’entretien des milieux préservés ont également été assurées.

Enfin, pour contribuer à mieux faire connaître et reconnaître les vallées alluviales et leurs milieux naturels, différentes animations ont été organisées et des sites ont été aménagés pour l’accueil du public.

Malle pédagogique sur la dyamique fluviale

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 0009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

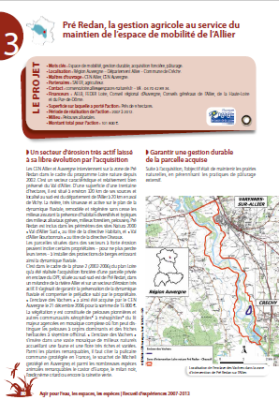

Pré Redan, la gestion agricole au service du maintien de l'espace de moilité de l'Allier

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 9.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

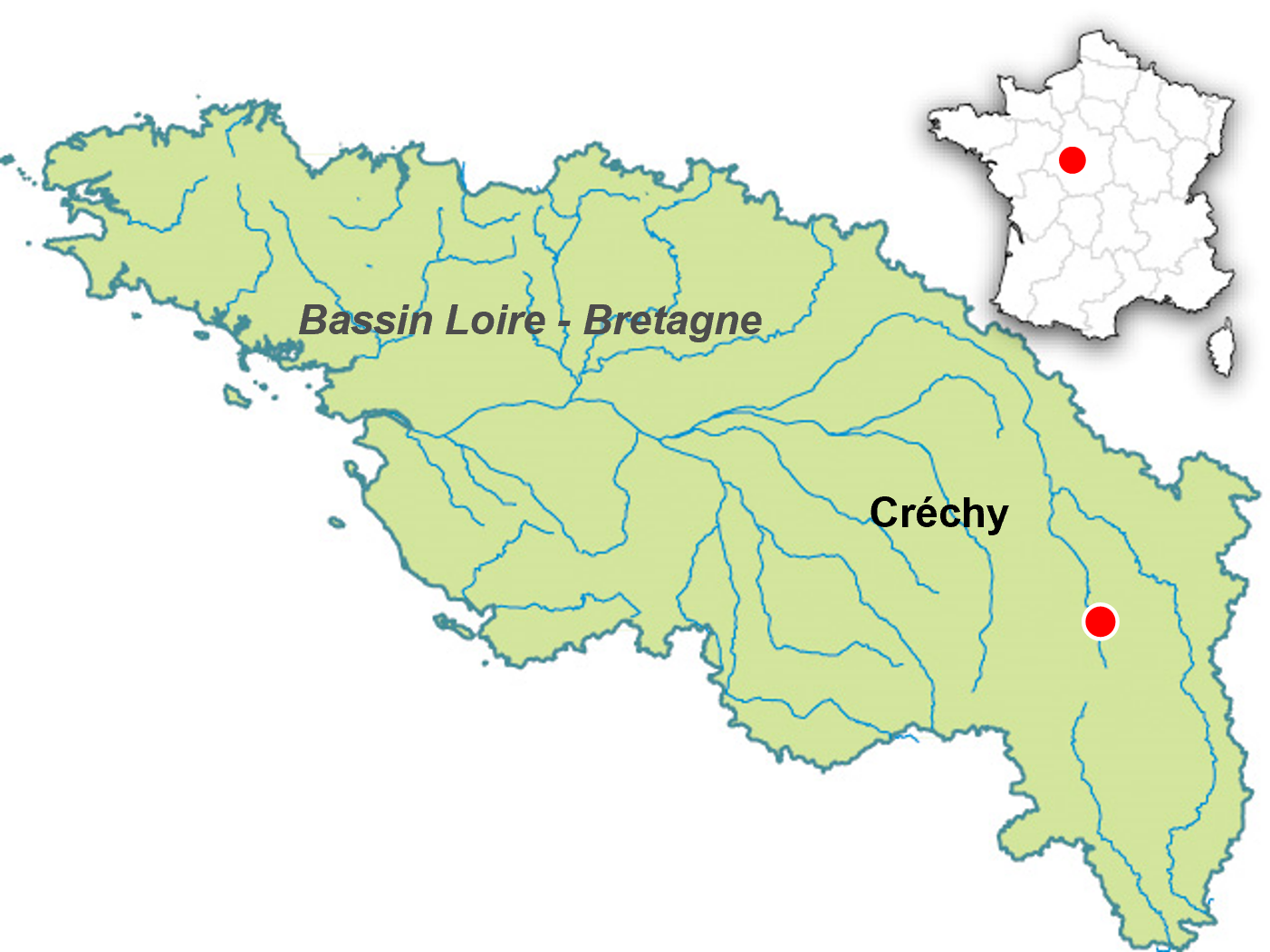

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | CRECHY |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les CEN Allier et Auvergne interviennent sur la zone de Pré Redan dans le cadre du programme Loire nature depuis 2002. C’est un secteur caractéristique et relativement bien préservé du Val d’Allier. C’est dans le cadre de la phase 2 (2002-2006) du plan Loire qu’a été réalisée l’acquisition foncière d’une parcelle privée en enclave du DPF, située au sud-sud-est de Pré Redan, dans un méandre de la rivière Allier et sur un secteur d’érosion très actif. Il s’agissait de garantir la préservation de la dynamique fluviale et compenser le préjudice subi par le propriétaire.

Suite à l’acquisition, l’objectif était de maintenir les prairies naturelles, en pérennisant les pratiques de pâturage extensif.

La parcelle étant utilisée pour partie par deux agriculteurs locaux, une concertation a été engagée pour définir l’attribution de la gestion agricole de la parcelle. Le choix pour la gestion agricole des terrains s’est fait en accord avec les deux exploitants intervenant sur le site. « L’enclave des Vachers », comme son nom l’indique s’insère dans une soixantaine d’hectares du DPF qui font l’objet d’une location de franc-bord. Pour une cohérence de gestion, c’est l’agriculteur détenteur de la location du franc-bord qui a été retenu. Le bail rural à clauses environnementales qui a été établi inclut un cahier des charges fixant les modalités des pratiques pastorales :

- chargement maximal de 0,8 UGB/ha/an ;

- apports de fertilisants et produits phytosanitaires interdits ;

- interdiction de tout travail au sol sauf intervention définie en accord avec le bailleur ou le gestionnaire ;

- délai minimum de quinze jours avant remise à l’herbe après tout traitement parasitaire ;

- maintien des haies, talus, arbres isolés, mares ;

- interdiction de drainer et de pratiquer toute forme d’assèchement.

Ce contrat permet ainsi de pérenniser une gestion agricole durable adaptée aux aléas d’érosion et favorable à la biodiversité et à la ressource en eau.

Publication du recueil : 2013

Etude de faisabilité pour la suppression de l'enrochement de la boucle du Buisson

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

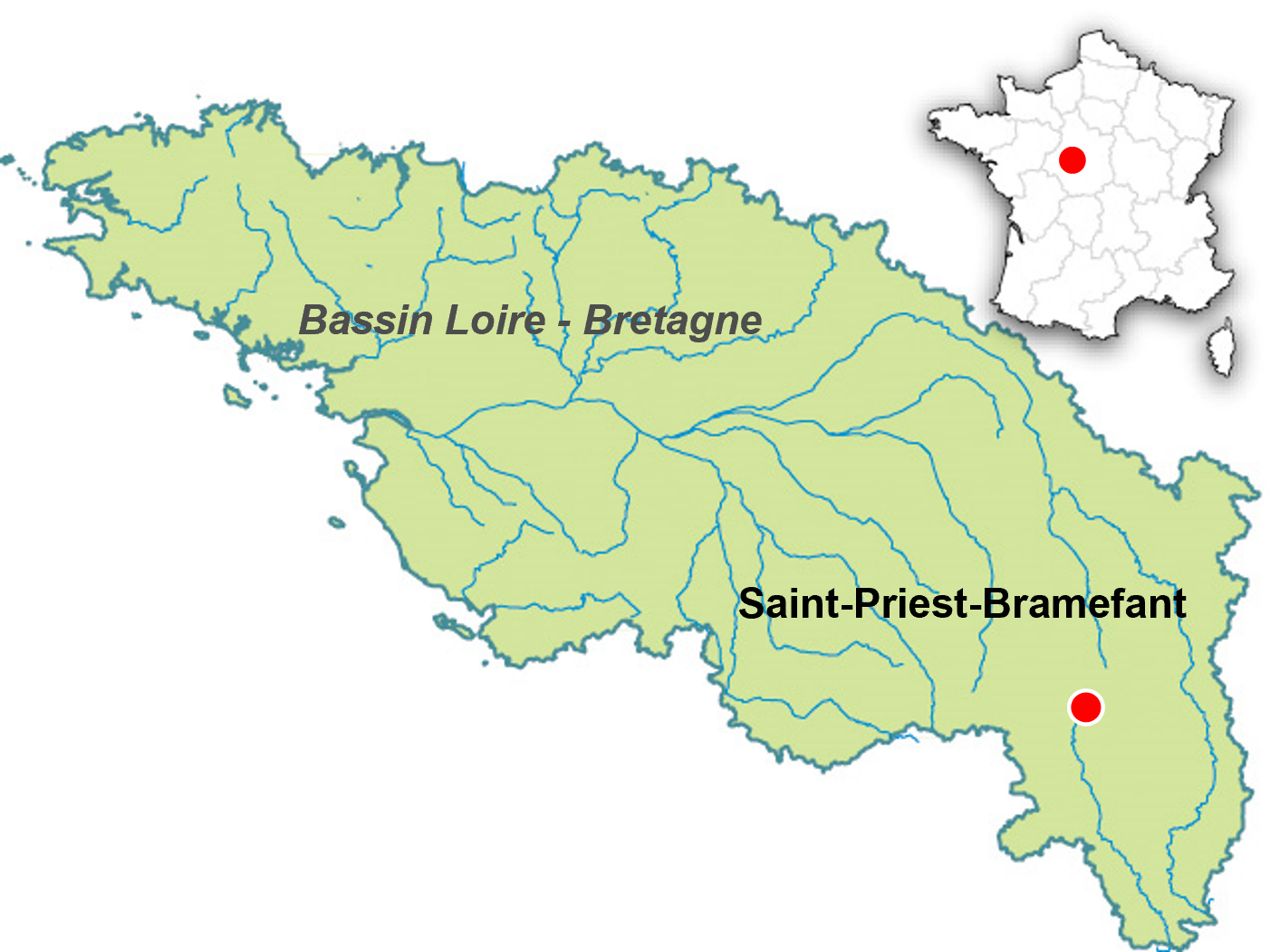

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | PUY-DE-DOME |

| Localisation | SAINT-PRIEST-BRAMEFANT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Etude ds protections de berge et zones d'érosion de l'Allier alluvial

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La rivière Allier présente sur 260 km une dynamique fluviale active avec des érosions de berge à l’origine de la formation et de la migration de méandres.

Cette divagation latérale de la rivière constitue le moteur de la biodiversité du val d’Allier et garantit la pérennité de la ressource en eau de la nappe alluviale. Pourtant le potentiel de mobilité de l’Allier est réduit par de nombreuses protections de berge. En bloquant la divagation de l’Allier, ces protections de natures diverses altèrent le fonctionnement général de l’hydrosystème alluvial et contribuent à l’incision de la rivière.

Une étude pour restaurer la dynamique fluviale en préservant l’érosion visait plusieurs objectifs :

- actualiser l’état des lieux des protections de berge et zones d’érosion sur l’Allier alluvial ;

- diagnostiquer les enjeux socio-économiques des terrains protégés ou en cours d’érosion ;

- proposer des outils de préservation et d’accompagnement de l’érosion ;

- proposer des outils pour mener des actions de restauration de la dynamique ;

- évaluer les enjeux de la compensation vis-à-vis de la dynamique fluviale et proposer des éléments de cadrage technique pour sa mise en œuvre.

Elle devait ainsi contribuer à l’élaboration du Sage Allier aval concernant l’enjeu dynamique fluviale, mais aussi inciter et faciliter la mise en place d’actions de préservation ou de restauration de la dynamique par des collectivités ou gestionnaires d’espaces naturels, ou encore par des maîtres d’ouvrage au titre de mesures compensatoires.

L’inventaire des protections et zones d’érosion a été réalisé à l’étiage 2010 par le CEN Auvergne avec l’aide d’un bureau d’étude. Les 260 km de cours d’eau ont ainsi été parcourus en canoë durant 22 jours et les protections de berge ont été localisées par GPS et décrites selon une grille d’indicateurs, permettant de qualifier leur nature et d’évaluer leur efficacité de protection et leur état de conservation. Des prospections complémentaires à pied ont également été menées.

L’inventaire a permis de recenser 790 protections de berge et 25 digues pour un linéaire total de berges protégées de 120 km. Cela représente 23 % du linéaire cumulé des deux rives de l’Allier en analyse brute. En considérant le linéaire de berge effectivement soustrait à la dynamique (méandre entier bloqué par une protection à son extrémité amont, épis bloquant un linéaire important), on peut évaluer le linéaire de rivière où l’érosion latérale est bloquée à 50 % du linéaire total de l’Allier alluvial.

La définition des propositions de préservation et restauration a nécessité le croisement des données précédentes avec le cadastre et l’identification foncière des propriétés publiques sur l’Allier alluvial dans les cinq départements concernés. Un programme pluriannuel d’achat des zones érodables a été proposé pour préserver et restaurer ces dynamiques. Si quelques acquisitions ponctuelles sont en cours sur les zones d’érosion grâce au projet des CEN d’animation foncière sur les zones humides, une politique globale d’acquisition des zones érodables reste encore à mettre en place.

Publication du recueil : 2013

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS