Restauration de la dynamique naturelle de l’Adour amont

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1996 décembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 12100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Adour |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 14.00 ‰ |

| Débit moyen | 9.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR236 FRFR237B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

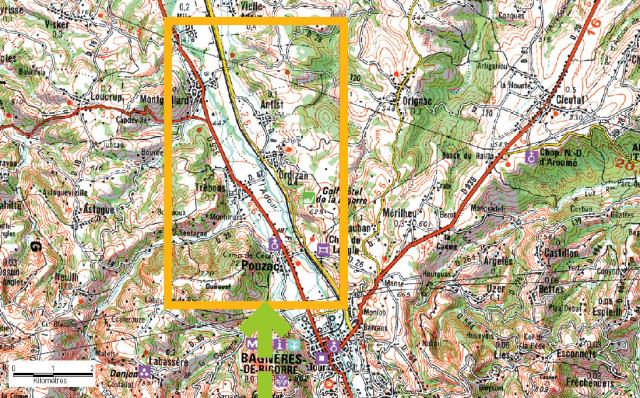

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

HAUTES-PYRENEES (65) |

| Communes(s) |

BAGNERES-DE-BIGORRE (65059) HIIS (65221) MONTGAILLARD (65320) ORDIZAN (65335) POUZAC (65370) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

794 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 66 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 794 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil régional (20 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes de la Haute Bigorre

|

| Contacts | Jean-Luc Cazaux |

|

Communauté de communes de la Haute Bigorre

jlc.bv@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Rehaussement du fond du lit du Trec et valorisation paysagère du site

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2006 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 570 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Trec |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 92.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR632 NABE |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

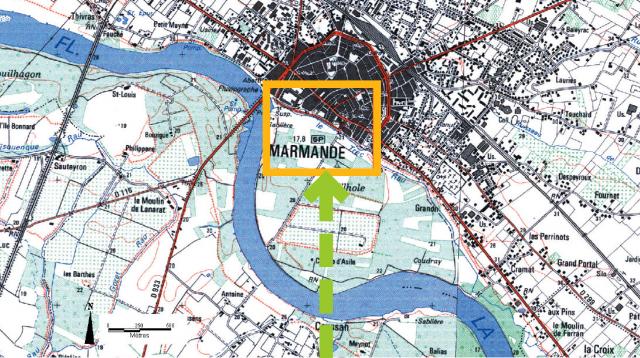

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

AQUITAINE |

| Département(s) |

LOT-ET-GARONNE (47) |

| Communes(s) |

MARMANDE (47157) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 23 200 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

560 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 982 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 604 200 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - commune de Marmande - Union européenne (FEOGA–G) - direction régionale de l’environnement (DIREN) - conseil général - conseil régional |

| Partenaires techniques du projet | - direction départementale de l’équipement (DDE), - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) – Service départemental - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Marmande

|

| Contacts | Nathalie Lepot |

|

Commune de Marmande, service environnement

lepot@mairie-marmande.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Arasement du seuil de Sainte-Marie sur la Roanne

Créée le 01/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 150 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Roanne |

| Distance à la source | 19.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.27 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR88 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

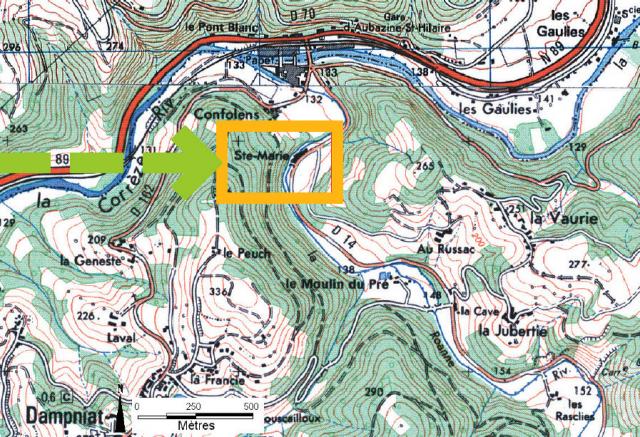

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

LIMOUSIN |

| Département(s) |

CORREZE (19) |

| Communes(s) |

DAMPNIAT (19068) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

99 600 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 118 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (32 %) - conseil régional (20 %) - conseil général (20 %) - État (18 %) - copropriétaires (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - conseil général - agence de l’eau - direction départementale de l’agriculture et de la forêt |

| Maître d'ouvrage |

Neuf copropriétaires du seuil

|

| Contacts | Onema, service départemental de la Corrèze |

|

sd19@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

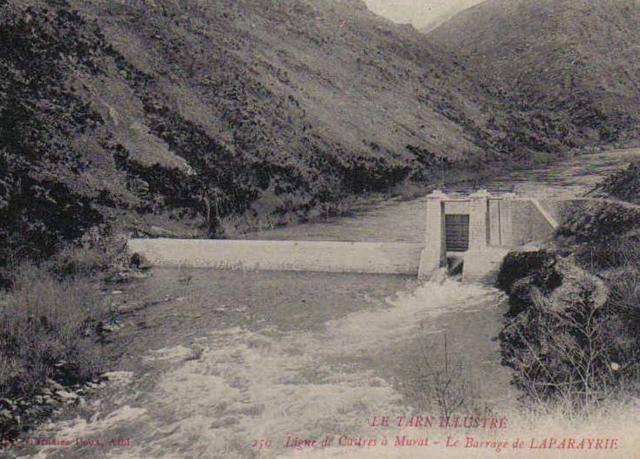

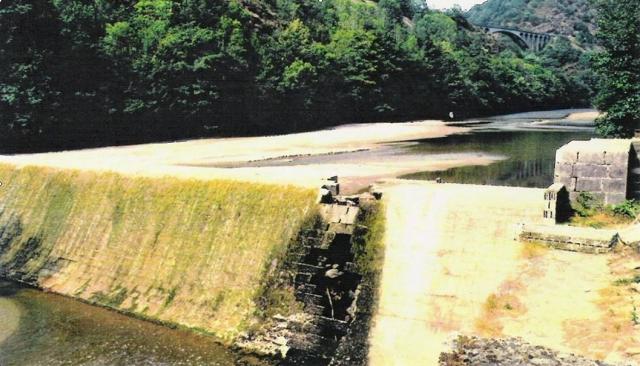

Démantèlement du barrage de Laparayrié sur l’Agout

Créée le 21/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1996 novembre 1996 |

| Linéaire concerné par les travaux | 800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Agout |

| Distance à la source | 73.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

17.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 5.00 ‰ |

| Débit moyen | 11.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR147 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

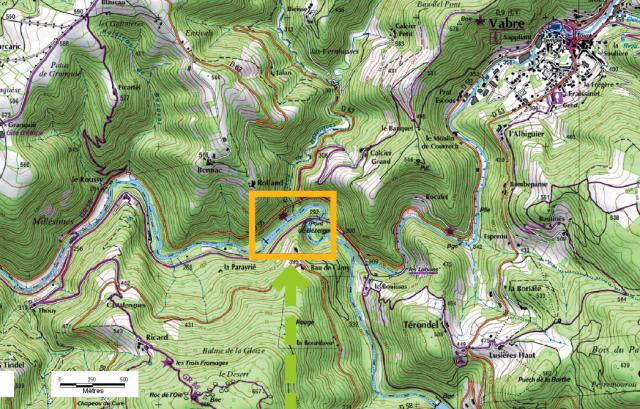

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

MONTREDON-LABESSONNIE (81182) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 155 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - EDF |

| Partenaires techniques du projet | - Services de l’État - Fédération départementale pour la pêche - brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche (nouvellement service départemental de l’Onema) |

| Maître d'ouvrage |

Électricité de France

|

| Contacts | Daniel Maynadier |

|

Onema - service départemental du Tarn

sd81@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

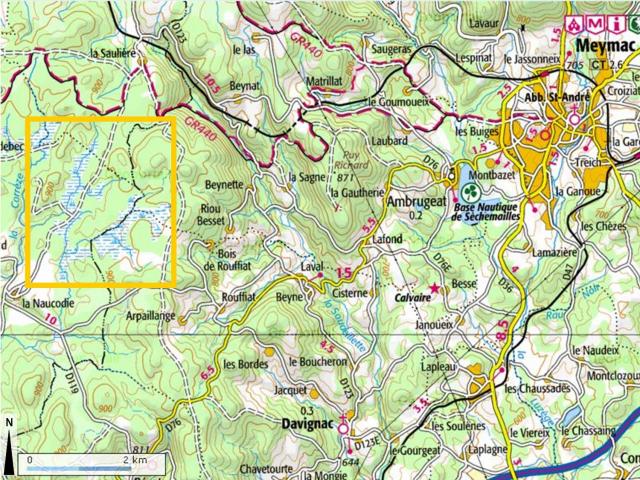

Pose de clôtures sur la tourbière de la Ferrière

Créée le 03/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 40.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR7401123

FR7412003

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

LIMOUSIN |

| Département(s) |

CORREZE (19) |

| Communes(s) |

DAVIGNAC (19071) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

19700

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 19700 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Etat - Union Européenne |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | CREN Limousin

|

| Contacts | Erwan Hennequin |

|

6 Ruelle du Theil

87510 SAINT-GENCE

ehennequin@conservatoirelimousin.com |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Arasement du seuil du pont Paillard sur un bras secondaire de l’Aume

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Aume |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 0.05 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR5 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

AMBERAC (16008) FOUQUEURE (16144) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général - Agence de l'eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin Aume Couture

|

| Contacts | Julien Blancant |

|

10 rue du pont Raymond – 16140 Aigre

siahbac@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Arasement d’un seuil sur la Corrèze au sein de l’agglomération de Tulle

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 600 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Corrèze |

| Distance à la source | 57.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 10.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR324A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

LIMOUSIN |

| Département(s) |

CORREZE (19) |

| Communes(s) |

TULLE (19272) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

293 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 488 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 293 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l'eau (30%) - FEDER (26%) - communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze (20%) - conseil régional (14%) - conseil général (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze - club de canoës kayaks - conseil général - Onema délégation interrégionale Massif-Central - direction départementale de l’agriculture et de la forêt - agence de l'eau |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze

|

| Contacts | Anne Chollet |

|

4 rue du 9 juin 1944

19000 TULLE

anne.chollet@cc-tullecorreze.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

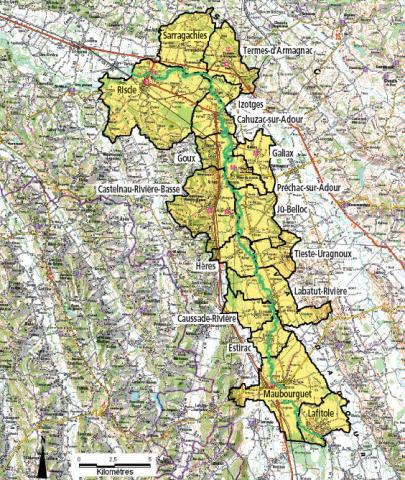

Définition concertée d’un espace de mobilité sur l’Adour

Créée le 20/01/2010

L'opération

| Catégories | Préservation et gestion |

| Type d'opération |

Définition de l'espace de mobilité du cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 décembre 2022 |

| Linéaire concerné par les travaux | 44000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Adour |

| Distance à la source | 72.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 35.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR237A FRFR327C |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Communes(s) |

AIGUILLON (L') (09003) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 130 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 737 514 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

2 580 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3 732 814 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Sur la période 2005 – 2007 : agence de l’eau : 80% - Institution Adour : 20% - Sur la période 2008 – 2018 : agence de l’eau : 56 % - conseil régional : 17 % - Etat : 7% - Institution Adour : 20% |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau - conseil régional - Etat |

| Maître d'ouvrage |

Institution Adour

|

| Contacts | Fréderic Ré |

|

frederic.re@institution-adour.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS